Лекция известного журналиста, главного редактора журнала «Химия и жизнь» Любови Стрельниковой в лектории ПСТГУ.

Добрый вечер, дорогие друзья. Я не занимаюсь исследованиями в области науки. Я работала 5 лет назад исследователем, потом сменила жизненную траекторию, стала журналистом, затем научным журналистом, писателем. Жизнь моя сегодня связана с переработкой большого количества информации, прежде всего, научной. Поэтому то, о чём сегодня я буду вам рассказывать, это не результаты моих личных исследований, которыми я не занимаюсь, а это результаты исследований, которые проводятся в основном на Западе. В России их практически нет. Результаты опубликованы в хороших, надёжных, уважаемых источниках, из которых складывается некая картина. И я посчитала необходимым донести эту картину до вашего сведения.

Итак, цифровое слабоумие и цифровое поколение. Цифровое слабоумие — это не игра слов, не фигура речи и не прикол, как скажет молодёжь. Это диагноз — Digital Dementia, означающий нарушение когнитивных функций, собственно даже разрушение мозга, благодаря активному использованию цифровых девайсов, прежде всего, смартфонов.

Впервые этот диагноз поставили в Корее в 2007 году совсем небольшим детишкам, школьникам. Оказалось, что изменения, которые произошли в мозге, очень напоминают старческое слабоумие, или деменцию — разрушение участков лобной доли мозга, неслучайно на иллюстрации показан ластик, стирающий лобные доли мозга — это страшно важные участки, они ответственны за принятие решения, эмпатию, коммуникацию и прочее. Почему в Корее поставлен диагноз? Потому что Корея самой первой в мире встала на путь отцифровывания. В этой стране сегодня больше всего смартфонов на душу населения — она по-прежнему лидер. Но и с некоторыми последствиями она естественно столкнулась первая. К счастью, мы в этой очереди ещё далеки от лидерских позиций.

Цифровые технологии: смартфоны, гаджеты, экраны, Интернет… Что за этим стоит? Есть ли в этом реальная опасность или больше мифов?

Чтобы ответить на этот вопрос я изучила различные материалы нескольких весьма уважаемых людей. Прежде всего, это доктор Арик Сигман. Как видите, это вполне молодой, симпатичный биолог, который подготовил доклад для Европарламента в 2011 году о том, как влияют экранные технологии на детей. Этот доклад вы можете найти в Интернете на английском языке.

Второй источник — совершенно потрясающий. Замечательный Манфред Шпитцер — очень известный в Европе, уважаемый специалист в области психиатрии, нейронауки, создатель одного из уникальных центров Neuroscience в Германии. Он написал книгу Digital Dementia. Она переведена на русский. Я вам настоятельно советую эту книжку найти и прочитать. Очень содержательное и много объясняющее чтение. К этой информации я тоже буду прибегать.

Наконец, баронесса Сьюзен Гринфилд — это известный в мире специалист в области нейронаук, нейробиолог, профессор Оксфордского университета. Она ещё и замечательный популяризатор науки, написала несколько книг. Последняя книга Mind Change, к сожалению, не переведена на русский язык. Вы можете купить её на английском языке и прочитать, как я и поступила.

Все трое, разумеется, имеют смартфоны. Все трое пользуются Интернетом и цифровыми технологиями для своей повседневной работы. И все трое не против цифровых технологий как таковых. Но, как пишет Сьюзен Гринфилд: «Я не против технологий и компьютеров. Но прежде чем они (имеются в виду дети — Л. Стрельникова) начнут строить социальные сети в Интернете, им необходимо научиться строить отношения с живыми людьми». Об этом сегодня пойдёт речь.

Итак, в чём проблема? Главный фактор во всей этой истории в отрицательном влиянии цифровых технологий на детей. Повторяю, ключевое слово — дети. Потому что для нас с вами никакие цифровые технологии не страшны. Наш мозг сформирован. Но об этом поговорим чуть позже.

Дети другие, но мозг такой же, как был 1000 лет назад

Семилетний ребёнок в Европе провёл полный год, включая ночи, у экранов. Год своей жизни отдал экрану. Год, который он ни с кем не разговаривал, не общался, не смотрел в глаза, не гонял мяч на улице, не игрался с мальчишками.

18-летний европеец отдал экранам в молчании 4 года своей жизни. Сегодня подростки заняты экраном в среднем 8 часов в сутки — это в Европе. У нас нет такого подсчёта. Но по некоторым данным, к счастью, меньше.

Время — это главный фактор. Время, которое мы проводим в общении лицом к лицу и в общении с экранами — компьютеров, смартфонов, планшетов сравнялось в 1997 году. А сегодня оно стремительно расходится. Всё меньше мы общаемся в живую, и всё больше мы проводим времени, уставившись в экран того или иного гаджета. Почему время, которое мы проводим с цифровыми технологиями так важно и опасно для детей? Потому что наш мозг формируется до 17-20 лет. Мне говорят: «Подумаешь? Дети меняются, они совсем не такие, как мы были когда-то. У них по-другому работает мозг». Всё так, дети другие, но вот мозг, который преодолел тысячелетия эволюции, он такой же, как был 30, 100 и 1000 лет назад. Есть законы, по которым развивается мозг. Мозг в процессе своего созревания до 18-20 лет должен пройти определённые этапы. Такие высказывания — то же самое, что сказать, что современная женщина благодаря технологиям сможет вынашивать ребёнка не 9 месяцев, а 3 — нам же надо всё быстро… Не сможет! Это закон природы. Девять месяцев, будьте добры, отдайте.

Точно так же мозг, он развивается по определённым законам. В мозге хранится вся наша личность — личный жизненный опыт, вся наша память, наш интеллект. Наша личность — это мозг, главный орган нашего организма. Орган фантастический. Как уверяют нейрофизиологи, исследовать мозг сложнее, чем вселенную. Дело не в том, что в мозге столько же нейронов, сколько звёзд в нашей галактике и галактик во вселенной. Дело в том, что в данном случае мозг должен исследовать сам себя. Это фантастическая задача, у которой похоже нет решения. И тем не менее, мы сегодня знаем, как работает и развивается мозг. Впервые нам об этом сказал Сантьяго Рамон-и-Кахаль — знаменитый врач и гистолог, основоположник современной нейробиологии. Он впервые сформулировал нейронную теорию, согласно которой всё, что происходит в нашем мозге — это суть взаимодействие нейронов. Это их связи, их коммуникация, это их взаимоотношения. В 1906 году мы узнали об этой величайшей мудрости.

Да, действительно, 100 миллиардов нейронов, каждый из которых может образовывать до 10 тысяч связей. Этот акт образования связей между нейронами — это и есть элементарный акт развития мозга. Этот процесс в нашей голове происходит непрерывно, каждую секунду в ответ на окружающую нас среду и на события, которые происходят внутри и во многом на события, которые происходят снаружи. В результате к 20 годам формируется базовая карта мозга, которая похожа на гигантскую транспортную развязку. На этой карте проработаны основные маршруты, основные трэки. Это базис, с которым ребёнок входит во взрослую жизнь. Мозг будет развиваться до старости, это тоже известно, но вот эта базовая карта, которая сложилась к 18-20 годам, она будет достраиваться мелкими деталями. Очень прецизионно и медленно. Основной рисунок — это то, что формируется у ребёнка с момента рождения до момента окончания школы. Вот почему школа так важна. На этот период приходится формирование мозга. Всё, что мы видим, слышим, осязаем, пробуем на вкус — это опыт, за которым следует образование нейронных связей.

Понятно, что чем богаче этот опыт, тем больше образуется связей, тем шире становятся «дороги» на этой карте, тем лучше будет сформирован мозг.

Одна из самых цитируемых работ в нейробиологии — это работа известного американского физиолога Дональда Хэба. В 1940-х годах он провёл эксперимент: взял несколько лабораторных крыс к себе домой, а контрольная группа жила в лаборатории в тех же условиях — в тесноте, без каких-то вариаций, возможностей посмотреть вокруг. А нескольких крыс он выпустил у себя дома, и несколько недель они бегали. Как он их потом ловил, я не знаю. Но он их поймал, принёс в лабораторию и провёл испытания. Сравнил способность к обучению контрольной группы и тех крыс, которые несколько недель провели у него дома. Разница оказалась колоссальной.

Крысы, побывавшие у него дома, проявляли фантастические способности к обучению. Они попали в богатую окружающую среду, в которой всё хотелось исследовать — закоулочки, коробочки, туфельки, запахи, цвет, звуки — всё другое. Богатая окружающая среда. Их мозг мгновенно дал на это реакцию.

Второе замечательное исследование, которое тоже сегодня активно цитируется — это 1995 год. Испанский нейробиолог Альваро Паскуаль-Леоне провёл другой эксперимент, который показывает, что наш мозг эту карту с маршрутами формирует не только в ответ на внешнюю среду, но даже на наши мысли и умственные упражнения. Он взял три группы. Одна контрольная, в которой он не делал ничего. Вторая группа училась играть на фортепиано одной рукой и каждый день помногу часов делала упражнения. Третья группа делала те же самые упражнения помногу часов мысленно. Училась играть на фортепиано мысленно. По истичении какого-то времени сопоставили результаты. Результат контрольной группы остался каким был. У тех, кто учился играть одной рукой выявили благоприятные изменения в голове, построение новых нейронных связей и укрепление каких-то старых маршрутов. Но самые сильные изменения оказались в третьей группе, которая делала мысленные упражнения.

Брайан Колб — канадский физиолог и нейропсихолог был прав. Он говорил: «Всё, что меняет ваш мозг, меняет ваше будущее и то, кем вы будете. Ваш уникальный мозг — не только продукт ваших генов. Он формируется вашим опытом и образом жизни». И это происходит с первых моментов, как ребёнок появился на свет.

Пища для мозга

Что есть пища для мозга? Что мозгу нужно, чтобы он развивался гармонично, активно и плодотворно? Это богатая окружающая среда. Это очень богатый опыт общения, коммуникации, опыт успеха, первый опыт неудачи, первые болевые ощущения — например, обжегся об утюг. Вот он, этот опыт.

А вот пища для мозга 21 века. В 1964 году появился термин «средовое обогащение». Если измерять радиус активности детей, или количество пространства вокруг дома, в котором дети свободно исследуют окружающий мир, то с каждым десятилетием начиная с 1970 года этот радиус всё уменьшался, уменьшался и уменьшался… Сократился на 90%. Мир сжался почти до размера экрана планшета.

В моём детстве в моём распоряжении была вся Ключиха, весь Арбат, вся Кропоткинская, где я выросла. Мы гоняли по дворам, лазили по деревьям, играли в казаки-разбойники. Сейчас радиус таких действий, наверное, измеряется размерами квартиры, потому что оторваться от компьютера невозможно.

Сьюзен Гринфилд пишет в своей книге важные вещи. Появился новый тип среды, где органы чувств не нужны: «Удивительно, как быстро сформировался совершенно новый тип среды, где вкус, обоняние и осязание не стимулируются, где большую часть времени мы сидим у экранов, а не гуляем на свежем воздухе и не проводим время в разговорах лицом к лицу».

Как же мы его проводим, мы сами знаем прекрасно как. Вы знаете, сегодня ходить в кафе одно удовольствие. Лет 15 назад придёшь, там компании сидят молодёжные, такой шум, гам, не поговоришь. Сегодня приходишь — тишина, сидят общаются в смартфонах. Сидят в кафе с друзьями — совершенно типичная история. На улицах Токио журналист заснял фрагмент — это катастрофа, люди вообще не смотрят вокруг, они вообще оторваны от мира.

Страшная история была в Москве, когда девочка вышла из подъезда в наушниках. Она ничего не слышит, уткнулась в телефон. Ей кричат: «Не ходи, не ходи, там снег сбрасывают!» Не слышит. Девушка погибла.

Нельзя отключать органы чувств от внешней среды. Человек — биологическое существо, он просто погибнет. Ну ладно взрослые, это их личный выбор, но мы с вами говорим о детях.

Мозг и обучение

Как я уже сказала, мозг развивается, строит себя в то время, когда ребёнок ходит в школу. Зачем ребёнок ходит в школу? Какая цель у школьного образования в нашей стране? Государство это не прокламирует, этого нет ни в одном документе. Я этот вопрос задавала множеству разных умных людей.

С.В. Медведев — директор Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой РАН. Я спросила его, чему должна научить школа ребёнка. Он сказал: «Это так просто! Во-первых, читать и анализировать тексты. Желательно не на одном языке. Уметь формулировать и высказывать свои мысли. Желательно не на одном языке. Быть физически крепким, любить Отечество — это неважно. Важно одно, школа должна научить ребёнка думать». Что значит, думать? Легко сказать, да? Это строить причинно-следственные связи, это видеть логику в развитии событий, это предсказывать последствия от твоих действий на один шаг вперёд, как минимум. Для того, чтобы уметь думать, надо в активе располагать большой базой знаний. Память должна хорошо работать и нагружаться. Чтобы потом, манипулируя этим, мы могли строить причинно-следственные связи. Вот этим должна заниматься школа. И этим занимаются в хороших школах. Не заливают просто знания в сосуд. Аналог передачи информации прямо с компьютера в головной мозг не помогает запомнить и усвоить материал.

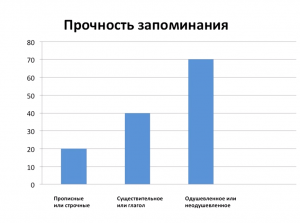

В хороших школах занимаются обработкой информации. Для того, чтобы что-то запомнить, нужна хорошая глубина обработки информации. Вот пример, было исследование. Трём группам предложили этот набор слов:

Первой группе задали вопрос: Посчитайте, сколько слов написано прописными, а сколько строчными буквами. Второй группе вопрос посерьёзней: что из перечисленного существительное, а что глагол? Третья группа получила нерешаемую задачу: что из перечисленного одушевлённое, а что неодушевлённое? Выполнили, закрыли тетради. Проходит некоторое время, группы собирают и проверяют, кто какое количество слов запомнил:

Меньше всего слов запомнили те, у которых глубина проработки информации была невысокой, был понятный и простой ответ. Больше всех запомнили те, кто получил труднорешаемую задачу. Глубина переработки информации — это именно то, что позволяет нам хорошо запоминать и усваивать материал. А без этого строить логические конструкции невозможно. Этим невозможно заняться, если вы учитесь, глядя на экран.

Восприятие информации с экрана, глубина переработки информации равно нулю. Я говорю о детях, а не о нас. Байты из экрана, которые поступают в мозг — абсолютно пустая затея, из которой ничего не следует. Поэтому сегодня — поколение Copy & Paste (копировать и вставить).

Знаете, была такая идиотская затея (простите за непарламентское выражение) в школах, когда детей заставляли писать рефераты. Мы встречаемся с учителями, обсуждаем это, и я спрашиваю: «А кто придумал эти рефераты? Ведь понятно, что дети копируют из интернета, не читая, вставляют в свой документ. Не читая, форматируют и отправляют вам. И вы, несчастные, должны всё это читать.» Это пример бессмысленной работы, которая ничего не даёт. Глубина переработки информации — ноль, запоминание — ноль. Информация детей, которые получают её в интернете, мимо мозга проходит.

«Любая новая информация требует активного рассмотрения, детального рассмотрения и мысленного прощупывания, а также сомнений, анализа и повторного синтеза содержаний. Это нечто совершенно иное, нежели перенос битов и байтов из одного запоминающего устройства в другое. Мы знаем, что запоминание информации в головном мозге зависит от глубины ее переработки. По сравнению с этим поверхностное брожение по Сети — бессмысленное занятие». (М. Шпитцер)

Это то, что решает школа. Это то, чем занимаются родители, которые общаются со своими детьми по поводу тех или иных вопросов. И только так мы можем задержать в головах что-то новое. Поэтому сегодня говорят в научном мире о парадоксе Интернета. На Интернет возлагали большие надежды, связанные с образованием. Но выяснилось, что положительное влияние Интернета на образование отсутствует. Нет, конечно, Интернет — инструмент для людей с ограниченными возможностями и способностями, которые не могут посещать школу или университет. Они получают дистанционное образование. Но при этом по скайпу общаются с преподавателями. Да, это идеальная ситуация, уникальный инструмент, который для этой категории людей очень нужен. Но совершенно не нужен здоровым, которые могут встать, доехать до университета, до школы и заниматься процессом обучения.

При этом нам рассказывают часто сторонники цифровых технологий, что всё это ерунда. Что человек, который с рождения сидит за клавиатурой компьютера — совершенно уникальный. Он может одновременно выполнять множество задач, гораздо более творческий, он умнее. И далее следует целый спектр мифов. Я коротко хотела бы остановиться на них.

- Многозадачность?

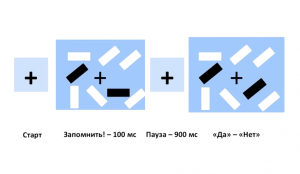

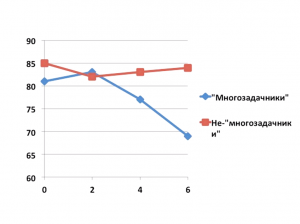

Действительно, девочка 15 лет из США рассказывает: «С помощью смс я постоянно разговариваю с людьми, одновременно проверяю мои электронные письма, делаю домашнее задание или играю в компьютерную игру, притом одновременно разговариваю по телефону».Это не только дети. Современный человек прерывает свою работу каждые 11 минут. Страшная история. Работа требует полного сосредоточения, если мы хотим получить результат. Я не могу, не сосредоточась, получить то, что я хочу. Я отключаю все системы, убираю их с глаз долой, чтобы не мигали и не пиликали. Тогда я могу сесть и выполнить ту задачу, которую я сама перед собой поставила.Да, безумно отвлекает. При этом не знаю, на пользу ли многозадачность. Это некая иллюзия. В Стэндфордском университете провели эксперимент. Выбрали на первом курсе студентов, которые сказали: «Я многозадачник! Я умею делать сто дел сразу». Собрали эту группу. Собрали контрольную группу. И предложили вот такой тест:

Сначала показывают на экране фигуры — два прямоугольника с плюсом. Потом делается некоторая пауза, затем показывают один прямоугольник, немного изменивший расположение. И спрашивают — изменилось что-то или нет? Обычный, стандартный тест. Но его всегда усложняют, чтобы сбить с толку испытуемого. Добавляют разные прямоугольники, которые отвлекают от базовой картинки:

В сущности это модель многозадачности. Этот тест попросили выполнить — обычных студентов, которые никак не считали себя многозадачниками, и мнящих себя многозадачными.

Результаты: Не «многозадачники» справились лучше, чем многозадачники.

- Дети стали креативнее?

Колледж Уильяма и Мэри, 2010 год. Вообще, в этом колледже регулярно проводят творческие испытания детей. Сегодня колледж накопил гигантскую базу: 30 000 творческих испытаний за 45 лет. Например, ребёнку предлагают картиночки незавершённые, и просят вот это «непонятно что» использовать и достроить так, чтобы получился некий завершённый образ. Есть и другие вариации.

Что же выяснили наши замечательные американские коллеги? Они выяснили, что с 1990 года дети стали менее способны производить уникальные и необычные идеи. У них меньше чувства юмора. Хуже работает воображение и образное мышление.

- Дети стали умнее?

Исследование 2006 года — учёный Шайер выяснил, что 11-летние сегодня выполняют задание на уровне 8 и 9-летних 30 лет назад. Одна из причин в том, что дети (в основном мальчики) играют в виртуальных мирах, а не на открытом воздухе, не с вещами, не с инструментами, не с себе подобными.

- Цифровые технологии приводят к падению уровня образования у молодых людей. Сегодня в литературе этот факт обсуждается. Число его сторонников растёт.

- При использовании цифровых технологий у человека практически не возникает чувственно-двигательного запечатлевания. Мы об этом уже говорили. Нет среды, нет движения. А это ещё один из способов запомнить — память тела.

- Социальное окружение сужается до минимума. Удивительная вещь — казалось бы, у меня во френд-ленте 28 тыс. френдов, но до чего же одиноко! Эта удивительная история «одиночества в Сети» — то, что мы наблюдаем.

Но есть и другие риски.

Риски

Есть другие конкретные, физиологические риски. Один из них называется аутизм. Корнельский университет ещё в 2006-2008 году выявил удивительную связь. Если ребёнок с раннего детства общается с экранами, то это служит пусковым механизмом развития аутизма. Как только родился, ребёнка раз к экрану, чтоб не кричал, не мешался. Время здесь ключевой фактор.

Можно представить — маленький человек смотрит на экран, с которого на него смотрит тётя, но на него не реагирует. Он подходит к экрану, чтобы с ней повзаимодействовать, а она не реагирует на него! Он боится после этого смотреть в глаза. У вас есть опыт общения с аутичными детьми? Они не могут смотреть в глаза, им страшно.

Понятно, что это одно из многих исследований, но оно официально опубликованно. И мне кажется, в этом есть рациональное зерно.

Ещё одна страшнейшая вещь. Эмпатия. Эмпатия — способность сопереживать, умение войти в положение другого, пожалеть его, когда нужно. Это нормальное человеческое тёплое чувство стремительно снижается после 2000 года. Мичиганский университет и университет Рочестера. Однозначные результаты.

Есть такое понятие, как эмоциональный интеллект. Оно сейчас страшно модно у нас, а на Западе вошло в моду 15 лет назад, потому что они столкнулись с первым поколением сотрудников, которые лишены эмпатии. Не умеют взаимодействовать, выстраивать коммуникацию, у которых проблемы с командной деятельностью, им трудно договориться. Они столкнулись с этой проблемой и заговорили об эмоциональном интеллекте. Есть интеллект, который оценивает наши способности к анализу, совокупность наших знаний. А есть эмоциональный интеллект — информация, которую мы извлекаем из эмоций, включающий нашу способность сопереживать, эмпатию, мотивацию и прочее. Каково соотношение эмоционального интеллекта и обычного интеллекта для человека с обычной карьерой? Если взять успех за 100%, то это будет 80% и 20%. Добивается успеха тот, кто биологически умеет взаимодействовать с себе подобными. А мы получаем поколение, которое сегодня прекрасно выражает себя в социальных сетях. Но у него возникают проблемы как только дело доходит до того, чтобы посмотреть в глаза и вместе что-то поделать.

Есть ещё одна страшная история — антисоциализация.

Нам говорят: наоборот, социальные сети — это то, что помогает социализации. А вот психолог Сьюзен Полмер, которая написала книгу Отравленное детство, часто встречается с подростками. Она пишет: «Да, я уверена, что порнификация продолжается. Я разговаривала с группой 16-летних девочек в Галифаксе на прошлой неделе. Они были страшно обеспокоены и огорчены тем, что все мальчишки смотрят порно в Интернете. Они говорят, что мальчишки сегодня ожидают, что девочки будут выглядеть и вести себя как девочки на порно каналах. в интернете и в журналах парней, и они также думают, что девушкам действительно нравятся такие вещи. Это ужасное давление на девочек-подростков»

Им кажется, что это единственная и правильная модель девичьего поведения. Это не социализация, а антисоциализация в самом неприятном виде.

Итак, действительно, есть риски со злоупотреблением (я подчёркиваю это слово, я сама вся в этих гаджетах) для детей и подростков:

- происходят нарушения развития мозга

- снижение способности к обучению

- подавляются творческие способности

- возникают проблемы со здоровьем

- появляются проблемы с коммуникацией

Я работаю со студентами. Чуть только задаёшь вопрос — что они делают? Хватаются за смартфоны.

Мне недавно анекдот рассказали: приходит ветеринар ко врачу. Врач его спрашивает: — Ну как, где болит, на что жалуетесь? На что ему ветеринар говорит — Слушай, ну так каждый может!

Вот так же и Интернет, я говорю — слушайте, так каждый может, а голову включить? А нет, привычка! Интернет предлагает ответы на все вопросы — раз, кучу готовых решений — два. Попытка припасть к этому источнику — автоматическая. Ни о каком развитии творческих способностей речи не идёт.

Исследования в Красноярске 2011 года показали, что со злоупотреблением гаджетами связаны треть ожирения, треть нарушения костно-мышечного аппарата, сильные проблемы со зрением. Ожирение понятно почему, дети ночью играют в свои социальные сети, под одеялом, чтобы родители не видели. Они не спят. И вот это катастрофа, потому что нарушается работа поджелудочной железы, запускается чудовищный инсулиновый круг. Дневной метаболизм снижается на 8%. Это означает — плюс 5 кг каждый год. Таких гигантских людей, как в Америке в штате Техас я не видела никогда. Я со своими формами была просто дистрофиком. В Англии очень много подростков и детей с избыточным весом. Я надеялась, что нас «пронесёт», но нет.

Это последствия, которые непременно настигают ребёнка, злоупотребляющего и проводящего много времени с цифровыми технологиями — 8 часов в день. Сьюзен Гринфилд пишет: «Я опасаюсь, что цифровые технологии инфантилизируют мозг, превращая его в подобие мозга маленьких детей, которых привлекают жужжащие звуки и яркий свет, которые не могут концентрировать внимание и живут настоящим моментом»

Противостоять

Всё это, конечно, замечательно, но делать-то что? Противостоять этому очень трудно. Противостоять среде — это миссия интеллигенции. Деваться некуда. Если мы желаем ребёнку здоровья и успеха, значит мы должны так или иначе противостоять.

Стив Джобс. Он все выходные проводил с семьёй, каждый вечер обедал с ними (по-нашему ужинал). Никто не смел в его присутствии достать из кармана смартфон. Планшетами дети его не пользовались. У него был жёсткий запрет и ограничение на использование гаджетов. Только в тех случаях, если требует школьная программа.

Крис Андерсон — главный редактор журнала Wired. У него пятеро детей от 5 до 17 лет. Он ввёл полный запрет на присутствие экранов, гаджетов в спальне. Плюс ограничение во времени днём. «Я вижу опасность чрезмерного увлечения интернетом как никто другой. Я видел, с какими проблемами столкнулся я сам. И я не хочу, чтобы эти проблемы были у моих детей».

Эван Уильямс — создатель Bloggerи Twitter. У него двое сыновей. Планшеты и смартфоны не больше часа в день.

Все они накладывают запрет на использование технологий. И это надо делать.

Алекс Константинополь — младший пятилетний сын вообще не пользуется гаджетами, двое старших детей (10-13 лет) — не дольше 30 минут в день.

Понятно, что это отдельная работа — ограничивать детей. Единственный выход — загружать ребёнка по уши. Как мы в детстве росли? «Драм кружок, кружок по фото…» и т.д. Английский, танцы, горные лыжи, скрипка — что угодно. Мне кажется, так.

Мне говорят: «Но они потом тайком у друзей…» Ну ладно, но не восемь же часов в день! Ну пусть это будет полчаса, пусть это будет час. Сегодня в американских семьях (ну конечно, в научных кругах, сама видела) уже висят в прихожей бумажечки: отключите и оставьте в корзинке свой мобильный телефон. Уже такая мода в просвещённых семьях начинает распространяться. Почему бы её не подхватить?

Я понимаю, что это трудно. Но где написано, что должно быть легко?

«Я боюсь, что обязательно наступит день, когда технологии превзойдут простое человеческое общение. И тогда мир получит поколение идиотов». Эти слова в социальных сетях приписывают якобы А. Энштейну. Но, разумеется, он никогда такого не говорил. Это напоследок я хочу показать, что такое Интернет. Что доверять информации из Интернета не стоит. Это среда, где можно великолепно манипулировать чем угодно — фактами, словами, людьми. Поэтому, зачем там проводить 8 часов в день?