- Предисловие

- Сын Каифы

- Глава 1. Пропавший ребенок

- Глава 2. Геннисаретское озеро. Капернаум. Тит

- Глава 3. Капернаумский сотник Думах

- Глава 4. Исцеление Стефана и Гого

- Глава 5. Симон-Петр и Андрей

- Глава 6. В синагоге и у Симона-Петра

- Глава 7. Во дворце Каиафы

- Глава 8. Исцеление прокаженного

- Глава 9. Исцеление расслабленного

- Глава 10. Тит у Иаира

- Глава 11. Путешествие Иаира в Иерусалим

- Глава 12. Семья Иаира и Каиафы

- Глава 13. Болезнь дочери Иаира

- Глава 14. Воскрешение дочери Иаира

- Глава 15. Чудесное насыщение пяти тысяч человек

- Глава 16. Отец-мучитель

- Глава 17. Исцеление слепорожденного

- Глава 18. Бегство в Назарет

- Глава 19. Тит попадается разбойникам

- Глава 20. Неудачная попытка

- Глава 21. Приговор над Титом и Думахом

- Глава 22. Смерть Приски

- Глава 23. Предательство Иуды

- Глава 24. Вход Господень в Иерусалим

- Глава 25. Тайная Вечеря

- Глава 26. Иисус — у Каиафы, Пилата и Ирода

- Глава 27. Осуждение Господа

- Глава 28. Распятие

- Глава 29. Сын первосвященника

- Глава 30. Воскресение Христово

- Заключение

- Дитя из Вифлеема

- Из книги «Легенды о Христе»

- Ветер Иисуса

- Игры маленького Иисуса

- Таинственный последователь

- Тень Иисуса

- Воробей

- К святым мученикам

- Подвиг

- Герой-мученик

- Из старой рукописи

- Великое...

- Проклятое дитя

- Троичные березки

- Троицын день

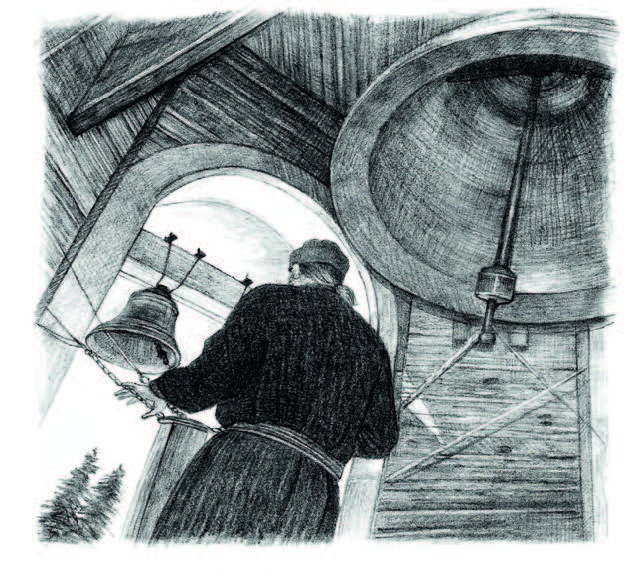

- Пресветлый звон

- Три Пасхи

- Странички войны

- Иоанн Дамаскин

- Азбука для начинающих духовную жизнь

- Сто вопросов и сто ответов на запросы христианской души

Допущено к распространению Издательским советом Русской Православной Церкви № ИС Р21-119-3301

Предисловие

Пятый сборник рассказов «Лилии полевые» в литературной серии «Из архива репрессированного священника Григория Пономарева (1914-1997 гг.)» подготовлен к изданию за период с 2016 по 2021 гг.

Шестого февраля 2016 года отошла ко Господу Ольга Григорьевна, дочь протоиерея Григория и матушки Нины Пономаревых, внучка святых новомучеников и исповедников Российских архимандрита Ардалиона (Пономарева) и протоиерея Сергия Увицкого. Царствие ей Небесное!

Архив своего отца, митрофорного протоиерея Григория Пономарева, Ольга Григорьевна передала в редакцию «Звонница» в 1998 году, после праведной кончины родителей.

В течение более двадцати лет редакторы курганского издательства «Звонница» работали с рукописями и ветхими машинописными текстами архива, стараясь сохранить и передать православному читателю духовное наследие отца Григория. На основе архива, рукописей и воспоминаний издан двухтомник «Исповедник веры протоиерей Григорий Александрович Пономарев (1914-1997 гг.). Жизнь. Поучения. Труды»

В настоящее время архив передан в Далматовский Свято-Успенский ставропигиальный мужской монастырь Шадринской епархии, в музей отца Григория и матушки Нины Пономаревых.

Духовные книги в годы репрессий священства в прошлом веке были запрещены богопротивными властями. Но отец Григорий, выезжая на учебные сессии в Духовную Академию северной столицы, привозил из Санкт-Петербурга в Курган тяжелые чемоданы с библиотечными книгами; он перепечатывал под копирку и переписывал вручную сотни и тысячи страниц свято-отеческих рассказов, повестей, притч, древнехристианских легенд и наставлений, сшивая их в самодельные книжицы. Эти тетрадки он дарил своим чадам, давая духовную пищу каждому по его потребе.

Далеко за пределами Курганской области прославил Господь имя отца Григория Пономарева — исповедника веры. В народе батюшку еще при земной его жизни почитали как чудотворца и молитвенника. Его ежедневным, неотступным правилом было — ранний подъем в четыре часа утра, молитвенное стояние с чтением нескольких акафистов и канонов, исполнение намеченного плана по переписыванию десятков страниц духовных текстов, сугубые молитвы по прошениям и запискам, Божественная литургия в храме; далее — требы, поучительные беседы с паствой, хлопоты по храму, хозяйственные заботы… Спать в доме батюшки ложились далеко заполночь.

Во всем помощницей и спутницей отцу Григорию была кроткая и смиренная матушка Нина Сергеевна, урожденная Увицкая. Отец Григорий и матушка Нина прожили вместе более 60 лет и почили во Господе в один день 25 октября 1997 года, явив своей мирной кончиной пример истинно христианской жизни. И отец Григорий, и матушка Нина воспитывались в семьях потомственных священников и с юности стали свидетелями жертвенного служения Богу своих родителей, новомучеников и исповедников, репрессированных в сталинские годы.

О благочестивой жизни отца Григория и матушки Нины написана книга «Во Имя Твое» (2003 год), в основу которой вошли рассказы Ольги Григорьевны Пономаревой о своих родителях и документы из семейного архива.

В 2006 году в издательстве «Звонница» вышел двухтомник «Исповедник веры протоиерей Григорий Пономарев (1914-1997 гг). Жизнь, поучения, труды» (О. Пономарева, Е. Кибирева), в которой были опубликованы новые главы, воспоминания духовных чад, дневник о. Григория и документы следственного дела № 16527 о репрессиях.

Начиная с 2005 года, редакция «Звонницы» подготовила к печати и издала четыре сборника «Лилии полевые…», состоящие из повестей, рассказов и духовных наставлений из архива отца Григория: «Лилии полевые» (2006 год), «Лилии полевые. Крестоносцы» (2012 год), «Лилии полевые. Покрывало святой Вероники» (2014 год), «Лилии полевые. Царь из дома Давида…» (2018 год, сигнальный экземпляр).

Полные тексты сборников размещены на литературном ресурсе «litres.ru» и доступны для чтения. Книги одобрены Издательским советом РПЦ.

Пятый сборник рассказов «Лилии полевые. Подвиг», подготовлен к изданию в 2021 году. Лейтмотив основных рассказов сборника выражают слова героя рассказа «Подвиг», отца Павла из Жерновки: «Врагу — прощать, и мстить ему за зло — любовью…» (стр. 332 — ред.).

Человечность, нравственность, глубина и мотивы подвига, в измерении гуманизма христианской морали, характерна русскому человеку в самой своей сути. Имперский дух, пронизанный догматами православной веры, заложен во многих поколениях нашего народа. Совесть как разговор с самим собой, жертвенность, готовность отдать свою жизнь за други своя, милосердие, умение «врагу прощать и мстить ему за зло — любовью» сокрыты в глубинах русского характера. Все эти черты нашего народа отражены в рассказах второй части пятого сборника. Многие великие умы на протяжение веков рассуждали о том, какой есть по сути «русский» характер и в чем заключается национальная особенность нашего народа. Но чтобы понять до звенящей хрустальной прозрачности русского человека, надо, по мнению редакции, самому по сути стать русским!

В настоящий сборник, по просьбе духовных чад отца Григория, вошли его духовные поучения «Сто вопросов и сто ответов на запросы христианской души», а также впервые опубликована малоизвестная повесть из первых времен христианства «Сын Каиафы».

* * *

Большую часть книг своего архива отец Григорий перепечатывал, используя в ленте печатной машинки печную сажу. Со временем сажа осыпалась, печатные буквы тускнели, так что смысл написанного терялся. Некоторые тексты печатались с сокращениями. Чтобы восстановить ветхие страницы архива, составителю сборника довелось работать в С.-Петрбургских научных библиотеках, запрашивая первоисточники из фондов редких книг. Вся работа по восстановлению текстов велась по благословению Преосвященного Михаила, епископа Курганского и Шадринского (+2008 г.).

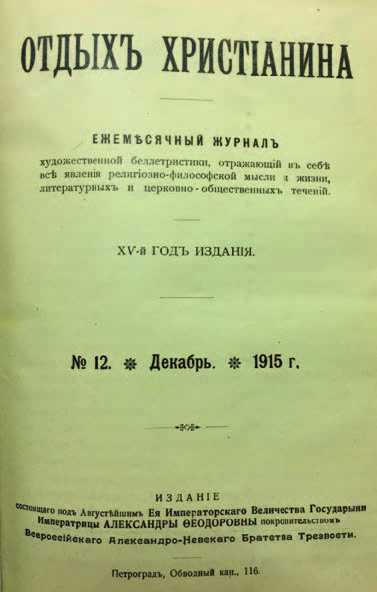

Одной из самых сложных для подготовки к печати стала повесть из первых времен христианства «Сын Каиафы». Тетрадь с машинописным текстом принесла в редакцию «Звонница» духовная дочь отца Григория Евдокия, уточнив, что перепечатывать текст ей благословил батюшка. Автор повести и год написания рассказов указаны не были. В таком виде, без уточнения выходных данных и первоисточника, публиковать рассказы не представлялось возможным и повесть долгое время лежала не востребованная. Однако, работая в Национальной публичной библиотеке С.-Петербурга с бумажным каталогом, редактор «Звонницы» обнаружила первую публикацию «Сын Каиафы» в дореволюционном журнале «Отдых христианина». Журнал издавался Всероссийским Александро-Невским Братством Трезвости в Санкт-Петербурге с 1901 года и «состоял под Августейшим Ея Императорского Величества Государыни Императрицы Александры Феодоровны покровительством». Так стали известны выходные данные повести «Сын Каиафы», впервые напечатанной в дореволюционном церковном журнале.

Авторы журнала — приходские священники, епископы, православные писатели и поэты ХIХ и ХХ вв.

В одном из первых номеров журнала «Отдых христианина» (в 1901 году) было опубликовано напутствие святого Иоанна Кронштадтского: «Иди в мир — прекрасная назидательная книга творений братских, христианских, {благожелательных — ред.} душ и приноси живые плоды веры в {добродетели — ред.}».

Для исследователей архива отца Григория журнал стал неожиданным открытием! Многие рассказы, повести и поэмы из архива отца Григория были впервые напечатаны именно в этом дореволюционном издании.

Рассказы из времен земной жизни Иисуса Христа «Сын Каиафы» опубликованы в журнале «Отдых христианина» без указания имени автора. К публикации дано пояснение: «Впервые этот рассказ появился в Северо-Американских Соединенных Штатах, где в течение нескольких месяцев разошелся в 500 000 зкземпляров».

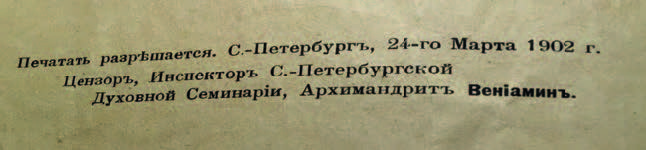

В 1902 году повесть вышла отдельной книгой в серии «Библиотека “Отдых христианина”» с отметкой церковного цензора «Печать разрешается». Для публикации в настоящем сборнике «Лилии полевые. Подвиг» это имело решающее значение.

На первой странице книги (1902 год, типо-литография М.П. Фроловой) читаем:

«Рассказы из времен земной жизни Иисуса Христа. Отдельный оттиск из журнала “Отдых христианина” за 1902 г., издаваемого Александро-Невским Обществом трезвости, что при Воскресенской церкви “Общества распространения религиозно-нравственного просвещения в духе Православной церкви”. Обводной канал, дом № 116, в С.-Петербурге». И далее: «”Печать разрешается”. С.-Петербург, 24-го Марта 1902 г. Цензор, Инспектор С.-Петербургской Духовной Семинарии, Архимандрит Вениамин».

Сверив перепечатку из архива отца Григория с первоисточником 1902 года, автор сборника отредактировала рассказы, дописала утерянные части текста, заказала серию карандашных рисунков и подготовила повесть к новой публикации.

Добавим, что книга с таким названием издавалась в России сектантским библейским обществом в конце ХХ-го века. Под видом «нового перевода» сектанты исказили смысл и содержание первоисточника с точки зрения православной догматики. Сегодня мы предлагаем читателям восстановленный и заново отредактированный текст повести «Сын Каиафы» и с радостью представляем пятый сборник рассказов и поучений из архива исповедника православной веры, протоиерея Григория Пономарева (1914-1997 гг.) «Лилии полевые. Подвиг».

Просим ваших молитв на последующие издания, а также молитв об упокоении протоиерея Григория Пономарева (и мамы его матушки Надежды), матушки Нины (и мамы ее матушки Павлы) и дочери их Ольги.

Елена Кибирева,

Союз писателей России.

Курган. Великий пост. Крестопоклонная.

Родительская суббота.

10 апреля 2021 года

Сын Каифы[1]

«Не хлебом единым жив человек…[2]»

Глава 1. Пропавший ребенок

Печально в богатом и когда-то веселом доме Каиафы. Во всех уголках обширного дома, тенистого двора только и слышны вздохи и громкие рыдания домочадцев Каиафы. Особенно шумно у фонтана: здесь столпилась порядочная кучка женщин. Они, перебивая друг друга, стараются показать, как близко их сердцу горе Каиафы.

— Ах, если бы у нас была какая-нибудь надежда видеть опять тебя, дорогой наш мальчик, — восклицала, ломая руки, седая еврейка.

— Какой добрый и ласковый для всех он был всегда, — говорила другая, но рыдания помешали ей закончить свою речь, хотя ей хотелось рассказать и о том, как, с каким восхищением заглядывались на него прохожие, когда он чинно проходил по улице со своей старой няней. Ей хотелось поведать и о том, как он спас ее чуть ли не от голодной смерти. Но слезы душили ее, она могла лишь только биться своей старой головой о край мраморного бассейна.

— Ведь его мать умрет теперь с тоски и горя, — сказала первая женщина. — Ее любимая служанка сейчас нам передавала с грустью, что госпожа все еще лежит без чувств. Боятся, как бы она не умерла. А ведь Приска тоже исчезла. Не она ли украла Давида?

— Что ты выдумываешь? Быть этого не может! — с ужасом воскликнули все. — Ведь она любила Давида так, как мать родная любит своего ребенка. Нет! Тут что-то другое!

— Да это и я хорошо знаю, что Приска любила Давида, — защищалась женщина, — но все же, по-моему, страшный грек с мрачным лицом для Приски был милее маленького мальчика. Кто знает, быть может, он и Приску, и маленького Давида увел с собою?

— Да ты, старая Ева, пожалуй, правду проговорила, — сказала няня Давида. — Мне не так давно Малх рассказывал, что видел на днях, как грек стоял с Приской у ворот, озираясь, и чего-то оба боялись. Господин Каиафа их окликнул, но грек отвечал ему грубо на незнакомом своем языке и дерзко смотрел на нашего господина. Тогда Каиафа, наш господин, отдал приказ схватить грека и наказать плетью. Грек был схвачен и страшно избит. Грек — язычник, а наш ненавидит их, и поэтому слуги не жалеют сил и выбирают самые лучшие бичи, когда приходится бичевать язычников. Это было дней десять тому назад. А теперь вот исчезла Приска со своим греком, и исчез наш маленький Давид — сын господина Каиафы.

При этих словах женщины разразились громкими рыданиями. Но еще тяжелее было на душе господина и его жены: потеряв сына, они были убиты горем. Мать Давида только что очнулась от глубокого обморока. Ее испуганные глаза с тоской смотрели на мужа, а с губ то и дело срывался тревожный вопрос:

— Где мой мальчик?

— Я не мог найти ни малейшего следа, — отвечал ей со стоном Каиафа, — несмотря на то, что слуги разосланы по всем направлениям. Малх все утро бегал по городу и даже ночью не прекращал розыск!

— Я должен его найти! — страстно воскликнул он, поднимаясь со своего сидения и быстро шагая по комнате. — Это нельзя перенести! Богом Авраама клянусь крепко отомстить тому, кто совершил это злодеяние! Только кто? Кто стал моим врагом? Кто мог осмелиться похитить маленького Давида — сына первосвященника Каиафы? Кто? Может, это сделано, чтобы получить за нашего сына богатый выкуп? И я заплатил бы его мигом, если бы даже он стоил всего моего состояния! О, если бы только возвратить сына! Моего любимого, единственного сына!

При этих словах несчастный отец разодрал свои одежды и громко зарыдал.

— Не теряй надежды, мой друг, — тихо проговорила жена. — Ведь мы хватились искать его только вчера вечером. Может быть, его еще где-нибудь найдут?

Больше она ничего не могла сказать в утешение опечаленному мужу: ужас сковал ее уста, и ей показалось, что ее бедный маленький Давид, покинутый всеми, валяется где-нибудь мертвый в ущельях Иудейских гор, и на трупный запах сбегаются шакалы, и вот еще несколько минут — и от мальчика не останется ничего! Ужасный крик отчаяния вырвался из груди матери, и вся в слезах, с горькими рыданиями Анна упала на постель…

Так, в невыразимой скорби проходили час за часом, день за днем, а о пропавшем ребенке не было никакой вести. Дни пролетали, складывались в недели, но по-прежнему искавшие не находили ни малейшего следа мальчика. Проходили месяцы, а за ними своим чередом шли годы. Служанки перестали уже рыдать, разговоры поутихли. Только выражение внутренней муки в глазах матери говорило о скрытом ее страдании, которое трудно было перенести и которое могло закончиться только смертью.

Детей больше у них не было, и в громадных комнатах дворца Каиафы не было слышно ни топота детских ног, ни того веселого смеха, который так радостно заставляет биться сердца родителей. Жена Каиафы, Анна, как тень ходила по опустошенному дому. Тоска и горе заполняли ее больную душу: она никак не могла забыть своего маленького сына. Каиафа, ее муж, господин и повелитель, с каждым днем становился все мрачнее и молчаливее, а свой гнев и раздражение он старался срывать на своих слугах.

* * *

Прошло семь лет.

В Иерусалиме был праздник. Однажды в толпе Анна увидела пропавшую без вести служанку Приску; около нее стоял мальчик лет десяти, с черными глазами, черноволосый. Но прежде, чем Анна опомнилась и позвала слуг, Приска исчезла в толпе и, несмотря на тщательные поиски, ее уже не смогли найти.

— Может быть, это была и не она, — с сокрушением говорила Анна мужу, когда они в сумерках сидели вдвоем в саду. — Из-за покрывала я не могла рассмотреть ее лицо… Но мальчик! О, если бы ты мог видеть, как он прекрасен!

При этих словах в глазах ее заблестели слезы и ее лицо склонилось к плечу мужа.

— Не плачь, дорогая Анна! — утешал ее муж. — Неужели я для тебя не дороже сына?

И Анна с большим усилием постаралась побороть в себе скорбь о потерянном любимце…

Глава 2. Геннисаретское озеро. Капернаум. Тит

День склонился к вечеру, приближались прохладные сумерки. Геннисаретское озеро блестело тысячами разноцветных красок. В ясных водах озера как в зеркале отражалось вечернее небо; на дальнем берегу его виднелись деревья, сквозь густую листву которых в разных местах точно искорки пробивались огни отдаленной деревни. Всевозможных видов судá оживляли озеро. В то время как некоторые из них с белыми и пестрыми парусáми покачивались в некотором расстоянии от берега и, казалось, ожидали самого легкого ветерка, чтобы немедленно пуститься в путь, другие под быстрыми взмахами весел легко скользили у самого берега.

Над озером разносились приятные звуки знакомой народной песни, и было ясно слышно, как перекрикивались между собой рыбаки, готовившиеся отплыть на ночную ловлю.

Прекрасен вид Геннисаретского озера, когда в его тихих волнах отражается миллионами искр ласкающее взор чудное, нежное небо с мириадами звезд.

Раскинувшийся по берегу озера Капернаум казался восхитительнейшим уголком земного шара. Его положение у самого берега огромного озера немало облегчало торговые сношения капернаумских горожан с окрестными городами.

Ближайшее к озеру место занимали обширные склады товаров и верфи с целыми грудами канатов. Дальше шел сам город Капернаум со своей синагогой, выстроенной из белого и розового мрамора, с широкими площадями и улицами, простиравшимися до самого подножия высокой горной цепи, которая в виде полукруга уступами окружала все озеро.

Одинокий рыбак привязывал свою лодку в бухте, отстоявшей от города в четверти часа ходьбы. Он привык уже к красивым видам своего города. Прелестная вечерняя заря, постепенно уступавшая место сумеркам, нисколько не трогала его. Он думал только о том, как бы только поскорее утолить свой голод.

Наклонившись к лодке, рыбак быстро привязал ее, вынул сеть, вытащил из нее несколько красивых рыб и насадил их на сорванный с ближнего дерева гибкий прут.

Когда он шел домой с сетью на плечах и рыбой в руках, он производил впечатление юноши лет 19-20, довольно крепкого сложения; красивое лицо его сильно загорело и обветрилось, из-под густых темных бровей смотрели выразительные глаза. Черные как смоль кудрявые волосы, орлиный нос и тонко очерченные губы дополняли его портрет. Он был одет в одежду из белого грубого полотна без рукавов, которая доходила до колен и в талии охватывалась поясом из красной материи. Около пояса висел простой небольшой мешок, заменявший карман.

Через десять минут быстрой ходьбы юноша достиг внешней городской стены, как раз в то время, когда стражи уже собирались запирать ворота, и, когда он быстро проходил в ворота, один из сторожей крикнул ему вслед:

— Эй, малый, ты сегодня чуть не остался за воротами!

— Ну, мне это нипочем, — ответил юноша. — Мне уже приходилось, и очень часто, ночевать на озере. Да и почему ты думаешь, что я не могу проникнуть в город другим путем, не через ворота?

Сторож сделал вид, что хочет его схватить, но юноша со смехом увернулся от него и убежал.

— Ты знаешь этого малого? — спросил сторож своего товарища, громко смеявшегося над его неудачной попыткой.

— Разумеется, знаю, — ответил тот. — Его зовут Титом, и живет он со своим отцом Думахом в рыбном рынке. Они выдают себя за рыбаков.

При этих словах он замолчал и пожал плечами.

— А что ты о них думаешь? — равнодушно спросил другой.

Но привратник сделал вид, что не слышал последнего вопроса, и с особенным шумом стал запирать ворота.

А юноша уже в это время шел по узким улицам города по направлению к своему дому. Через несколько минут он вышел на широкую вымощенную площадь. Здесь стояло множество маленьких лавочек, и при свете факелов можно было понять, что это рынок. У одной из этих лавочек он остановился и начал рассматривать товары, разложенные в небольших коробках.

Здесь были медовые пирожки, сушеные смоковки, вишневые ягоды, финики, маленькие кружки сыра из козьего молока и различные лакомства, вроде орехов и всякого рода свежих овощей.

Хорошенько рассудив, Тит выбрал себе пару заманчивых с виду пирожков, попросил услужливого торговца завернуть их и, заплатив ему несколько медных монет, положил сверток в свою поясную сумку.

Выбравшись с рыночной площади, он вскоре исчез в одной из маленьких узких улиц, что находились во внутренней части города. Здесь были высокие дома, тесно примыкавшие один к другому. Юноша остановился у едва заметной в стене двери, осторожно оглянулся вокруг и вошел вовнутрь, тщательно затворив за собой дверь.

— Это ты, мать? — спросил чей-то слабый голос.

— Нет, Стефан, это я, Тит. А где же мать?

— Не знаю, — угрюмо ответил тот же голос. — Она пошла к колодцу за водою, да и вот все еще ее нет, а я почти отощал от голода и жажды. Не можешь ли ты, Тит, по крайней мере, вывести меня во двор?

— Конечно, — ответил Тит. — Сейчас я тебя напою

Сбросив на землю сети, рыбу, он выбежал на двор, ярко освещенный лунным сиянием. На одной стороне двора было заметно какое-то темное отверстие, завешенное кожею. Тит, согнувшись, пролез в отверстие и через несколько минут снова появился с мехом воды в руках.

— Смотри, Стефан, что за луна, как она ярко сегодня светит! А вот тебе и вода, хоть и не такая свежая, какую могла бы принести тебе мать!

С этими словами Тит налил в кубок воды из большого кожаного меха и подал его Стефану.

Стефан был калека, и без чужой помощи ему очень трудно было двигаться. На его красивом бледном лице лежала печать тяжелых страданий.

— Вода действительно нехорошая, она имеет дурной вкус, — промолвил бедный больной мальчик, — но все-таки она освежила мне язык и горло. Я рад, Тит, что ты вернулся: теперь, по крайней мере, я могу пойти на кровлю. Сегодня был слишком томительный и знойный день, и спина моя страшно болит.

В то время как больной говорил это слабым и жалобным голосом, Тит развел небольшой огонь и подвесил над ним на тонком пруте рыбу. Вскоре рыба начала поджариваться и приятный запах распространился на дворе.

— Вот я сейчас обрадую Стефана, — заметил Тит, готовя простую трапезу, и обратился к несчастному:

— Для тебя в моем мешке найдется кое-что хорошенькое.

Глаза Стефана, устремленные на весело пылавший огонек, заблестели.

— А что, я могу своими гостинцами поделиться и с Гого? — спросил он после непродолжительного молчания.

— Могу тебе сказать, что Гого примет это с благодарностью, — с улыбкой ответил Тит. — Я велел доброму продавцу Юстину завернуть пирожок и на его долю. Только ты не вздумай отдать Гого все, слышишь?

— Да, конечно, я и сам буду есть, — отвечал довольный Стефан. — Но если бы ты, Тит, знал, как мне приятно делиться чем-нибудь с мальчиком! Он мне дороже всех лакомств, какие только есть в лавке Юстина. Вот я слышу, кажется, его голос!

С этими словами больной приподнялся на локтях и стал напряженно прислушиваться. Тит на мгновение прервал свое занятие и точно так же начал прислушиваться к звукам соседнего дома, откуда доносился веселый смех и радостный лепет ребенка.

— Да, да, это он — маленький плутишка! — сказал Тит. — Да он теперь уже совсем удалец!

Стефан воскликнул:

— Да, правда. Ты только представь, Тит, как вчера он перелез через балкон между нашими кровлями и один прибежал ко мне. Он действительно любит меня, — прибавил Стефан тоном полного убеждения.

— По крайней мере, любит пирожки и лакомства, — возразил Тит, улыбаясь.

— Ну, вот и мать наконец! — продолжал он, глядя на открывающуюся дверь.

В это время в дверях показалась высокая фигура с водоносом на голове.

— Где ты была, матушка? — спросил Стефан, увидев мать. — Ты ушла еще перед заходом солнца, и я умер бы от жажды, если бы Тит не достал мне воды из меха; правда, вода была отвратительная, а все же лучше, чем ничего.

Женщина проворно сняла водонос с головы и, наливая в кубок, ласково сказала:

— Ты не должен, дитя мое, делать матери выговоры, это тебе не прилично. Я на улице таких чудес наслышалась, что время прошло для меня совсем незаметно. Да и толпа у колодца собралась большая, и, разумеется, я была должна ждать, пока до меня дойдет очередь. Добрая Иокунда, наша соседка, слышала от своего мужа чудную историю, которую он принес с рынка. Весь город Капернаум в возбуждении, и этому изумлению нет границ.

— Не лучше ли нам сначала поужинать, мама, — прервал Тит ее рассказ, — ведь Стефан совершенно ослаб от голода! Да и я тоже страшно проголодался. Чудесные истории мы можем послушать и потом.

С этими словами он снял с огня рыбу, а Приска (так звали женщину) принесла тонкие лепешки. Разломив на куски сухую, тонкую лепешку, она разделила куски на три части, в то время как Тит делил на столько же частей рыбу. После этого все трое, положив рыбу на свою лепешку, принялись утолять голод, а кружка свежей воды довершила их бедную трапезу.

Тит ел жадно и с аппетитом…

— Ну вот, Стефан, теперь я снова стал человеком! — воскликнул он. — А ты съел немного больше воробья. Вот подожди, сейчас я тебе достану пряник!

— Тит, ты сначала выведи меня на кровлю, — сказал, умоляя, мальчик, — а туда я возьму пряник.

— Хорошо, подожди только, я сначала снесу туда твою постель. Теперь свежо наверху, и ты заснешь там спокойней.

С этими словами Тит исчез и через несколько минут показался снова с небольшой ношей на плечах.

— Как только устрою тебе там постель, тотчас вернусь и снесу тебя наверх, — проговорил Тит и стал быстро подниматься по грубой лестнице, которая вела со двора на кровлю.

Через некоторое время он спустился, весело насвистывая, вовнутрь дома, осторожно поднял с кучи рыболовных снастей беспомощного Стефана и медленно понес его по лестнице на кровлю. Здесь положил он свою ношу на постель, искусно устроенную им недалеко от края стены.

Мальчик с наслаждением вдыхал в себя воздух и смотрел вверх, на ясное небо, раскинувшееся над ним великолепным шатром. В глубине неба спокойно блистали луна и звезды, а с озера дул приятный ветерок.

— Ах, Тит, — со вздохом заметил мальчик, — если бы не было ночей, я не выдержал бы!.. Ты не можешь себе представить, как надоели мне эти дни, когда положительно ничего нельзя делать. Иной раз не с кем даже и слова молвить!

«А если бы отец был дома…» — страшная мысль промелькнула в его голове. Но вдруг он приподнялся на локтях и крикнул:

— Гого, Стефан пришел! Гого!

Веселый детский смех раздался с соседской кровли.

— Он здесь, — послышался откуда-то женский голос, и вслед за этим на кровле показалась чья-то маленькая фигурка с короткими толстыми ножками и стала приближаться к месту, где лежал Стефан, с восхищением смотревший на ребенка.

— Ты только посмотри, Тит, как хорошо уже может бегать этот милый мальчуган! Иди сюда, Гого, иди ко мне! У меня есть пряник, хороший пряник, с сахаром.

При магическом слове «пряник» маленький человечек пустился бежать, и непременно упал бы, если бы его вовремя не подхватил на руки Тит. Он посадил его подле Стефана, которому, по-видимому, доставляла особую радость непонятная детская болтовня.

— Лукавый ты у меня, — сказал Тит Стефану, — ведь я же говорил, что тебе придется расстаться со своими пряниками.

Вслед за этим он вынул из своей поясной сумки пряники и пирожки, которые оказались несколько измятыми, и вручил их Стефану.

— Дома твоя мать? — послышался прежний женский голос с соседней крыши.

— Дома, но она еще внизу, — ответил Тит, — и придет сюда, как только справится с хозяйством.

В то время, как он еще говорил, наверху лестницы показалась Приска.

— Добрый вечер, соседка, — сказала она, — иди сюда, если есть время. Сейчас я буду рассказывать, что услышала удивительного у колодца, когда ходила туда за водой.

— Это ты, наверное, говоришь о том Незнакомце, Который творит теперь столько чудес? — спрашивала соседка, опираясь на перила кровли. — Я тоже о Нем кое-что слышала.

Вслед за этим обе женщины уселись спиной к перилам, и началась их беседа…

Глава 3. Капернаумский сотник Думах

— Когда я сегодня пришла в обычный час к колодцу почерпнуть воды, там была уже такая толпа народу, что я вынуждена была волей-неволей ожидать очереди. Невыносимый дневной зной сильно утомил меня, и я присела там на каменную скамью, чтобы отдохнуть, пока дойдет до меня очередь, — рассказывала Приска. — Тут одна из женщин и спрашивает меня про то, чтó я, Приска, думаю о чудесах, про которые все говорят. «О каких чудесах? — ответила я ей. — Я впервые слышу об этом, и что это за чудеса?». «Я говорю о Чудотворце из Иудеи; неужели ты, Приска, о Нем не слышала? — сказала она мне. — Впрочем, ведь ты не из тех, которые постоянно толкутся на улице; ты сидишь себе преспокойно дома. Я расскажу тебе вкратце, в чем дело: в городе ждут Чудотворца, подобного Которому не было с тех пор, как боги перестали обитать на земле, или, как говорят еврейские женщины, с тех пор, как Моисей вывел еврейский народ из Египта».

— А из какой нации Он происходит? — перебила Приску соседка.

— Говорят, что Он пришел из Иудеи. И соседка Иокунда рассказывала, что Он жил совсем близко от нас, в городе Назарете, и сейчас идет из Иудеи. И в городе Иерусалиме сотворил много чудес.

— Какое же Он сотворил чудо? — спросил Стефан, который до этого времени занимался маленьким Гого и мало обращал внимания на разговор женщин.

— О, Он сотворил великие исцеления, — отвечала Приска. — Говорят, что Он отверзает очи слепым, исцеляет всякие тяжелые болезни; даже таким калекам, как ты, мой бедный Стефан, Он возвращает здоровье.

Стефан крепко прижал к себе Гого, который был уже готов заснуть на его руках, и с оживлением произнес:

— Рассказывай, мама, дальше все, что знаешь!

— Как это ты можешь верить этим пустым разговорам, мама? — сказал Тит. — Ведь на колодце часто сообщают такие вещи, в которых нет ни слова правды.

Тит заметил, какое впечатление произвел рассказ на Стефана, и понял, почему именно.

— Это все не пустяки! — с сердцем возразила Приска. — Знаешь ли ты сотника Азу, который живет в большом доме у озера?

— Конечно, знаю, — угрюмо ответил Тит, — если ты только говоришь о сотнике Ирода Агриппы.

— Да, о нем, — продолжала Приска. — Теперь подумай только: его сын лежал при смерти в лихорадке, все городские врачи уже оставили его и каждый час ждали его неминуемой смерти. И вот отец его, сотник Аза, услышал о том, что ты называешь пустяками, и так уверовал в это, что сам отправился и отыскал Иисуса — таково имя Этого Чудотворца Назарянина. В городе Кане он встретил Его и прямо изложил Ему свою просьбу. Назарянин милостиво выслушал его и сказал ему только, чтобы он с миром возвратился домой, и что сын его будет жив. И действительно, когда он приближался к своему дому, слуги выбежали ему навстречу и радостно возвестили, что сын его находится на пути к выздоровлению, и отец понял, что в тот самый час, когда Чудотворец сказал сотнику, что сын его будет жив, юноше действительно сделалось лучше.

— А то, что эта история истинная, я знаю, — подтвердила соседка. — Двоюродный брат моего мужа находится на службе у сотника. Он был даже одним из тех, которые впервые возвестили своему господину о выздоровлении юноши; он обо всем этом рассказывал почти в тех же выражениях, какие мы сейчас слышали.

Но Тит упрямо возразил, что, может быть, совсем уж не так было худо юноше и он мог бы поправиться без этого, так как не все же умирают от лихорадки.

— У меня самого была лихорадка сильная, но я, однако, жив и по сей час!

— Пусть так, — возразила Ада (так звали соседку), — об этом никто и не спорит, но с сотниковым сыном дело далеко было не так просто: он непременно бы умер, потому что у него по всему телу были черные пятна, а это уже признак того, что о выздоровлении не может быть и речи. Наш двоюродный брат ухаживал за ним и собственными глазами видел эти пятна. И как раз в то время, когда все думали и видели, что юноша находится при последнем издыхании, он внезапно открыл глаза и потребовал воды; выпивши воду с видимым удовлетворением, он повернулся и заснул спокойно и мирно, как малое дитя. Когда после нескольких часов такого освежающего сна больной проснулся, то был совершенно здоров! Разве это было не чудо?

— Да, это действительно чудо, — согласился наконец Тит. — Что же Он еще сделал?

— Да вот, говорят, что в Кане в прошлом году тоже произошло чудесное событие, муж мой слышал о нем на рынке, — ответила Ада. — Рассказывали, что на одной тамошней свадьбе внезапно вышло все вино. Когда Мать этого Иисуса сказала Ему об этом, Он приказал наполнить водой несколько больших сосудов и потом превратил эту воду в вино. Человек, который рассказывал на рынке об этом чуде, сам присутствовал на свадьбе и пил это претворенное вино. Обо всех Его чудных исцелениях, претворениях теперь только и говорят повсюду.

— Как же Он совершает исцеления? — спросил Стефан.

— Этого никто не знает, но, во всяком случае, здесь действуют какие-то сверхъестественные силы! Также проповедует Он странное учение. Между иудеями ходит слух, что это воскрес один из великих пророков!

— Он что, теперь у нас в городе? — спросил дрожащим от волнения голосом Стефан.

— Здесь ли Он, я не знаю, — ответила ему мать, — народ у колодца говорит, что Он непременно придет!

— Как ты думаешь, мама, мог бы Он исцелить меня, если бы пришел сюда? — тихо спросил Стефан.

— Оставь ты лучше все эти надежды! — сказал Тит. — Только лишний раз разочаруешься, если будешь об этом думать, так как, если эти истории произошли и на самом деле, то, наверное, Он исцеляет только богатых и знатных людей, вот как, например, сына сотника Азы. И, поверь мне, раз Он иудей, то не станет исцелять язычников. Разве ты не знаешь, как иудеи нас ненавидят? — продолжал Тит, скрипя зубами. — Один из них вчера даже плюнул на меня, когда я нечаянно зацепил его своею сетью. Я мог бы, кажется, со злости убить его тогда. И если он еще раз осмелится сделать это, я его непременно доконаю.

— Я тоже терпеть не могу иудеев, — прибавила Ада, — но Этот составляет, кажется, исключение из остальных. Известно, по крайней мере, что Он не делает ни малейшего различия между богатыми и бедными. Наоборот, в Иерусалиме Он исцелял большей частью нищих, и многие из них были иноплеменниками.

— Я непременно буду просить у Него помощи для тебя, мой бедный Стефан, когда Он придет сюда! — воскликнула растроганная Приска, едва сдерживая рыдания. — О, сколько бы я отдала, чтобы видеть тебя крепким и здоровым, дитя мое!..

— Послушай, — перебил ее в это время Тит, — кажется, кто-то идет.

Все мгновенно затихли. На улице послышались шумные голоса и громкий смех, и вслед за этим низенькая дверь в стене отворилась и человек десять или двенадцать ввалились во двор.

— Эй, жена, где ты? — раздался со двора грубый голос.

— Я здесь, — покорно ответила Приска и стала спускаться по лестнице, а Ада, соседка, поспешно взяла из рук Стефана спящего ребенка, завернула его в складки своего платья и через перила начала перебираться на кровлю своего дома.

— Ну, скорей давай нам чего-нибудь поесть! — закричал муж Приски. — Мы здорово проголодались и вовсе не намерены ждать, слышишь?

— Не бойся, — шепнул Тит Стефану, который при первых же звуках грубого голоса с испугом спрятался под одеяло. — Ты побудь здесь, а я сойду вниз и помогу матери. Да не беспокойся же, — успокаивал он Стефана, который робко схватился за полу верхнего платья Тита, — он ничего тебе не сделает. Они наедятся, напьются, а потом уснут или уйдут в город опять бесчинствовать. Пусти же меня и не бойся!

И, оставив на кровле дрожащего от страха Стефана, Тит быстро сбежал по лестнице вниз.

— Ба, и ты тут, паренек! — воскликнул Думах, увидав Тита. — Ну-ка достань нам поскорее винца!

Тит принес полный мех вина и начал разливать его по кубкам.

— Фу, что за гадость! — проговорил один из присутствующих и плюнул на пол.

— А ты, наверное, вспомнил вкус вина, которое мы вчера отбили у самарийского купца? — сказал со смехом другой.

— Вот чудак-то он, — снова заговорил первый, — как он кричал, вися на вертеле и видя, что мы роемся в его товарах! Я чуть не помер от смеха!

— Но ручаюсь, что там… теперь его никто не услышит, — проговорил третий. — А ловко же мы его укокошили. Да и не одного его так!

— А ты, домосед, много теряешь, — сказал Думах, обращаясь к Титу. — Истинно говорю, много!

— Да ты же сам не позволяешь мне ничего иного делать, — возразил Тит. — Ты приказал мне идти ловить рыбу, и, когда я возвратился, ты уже исчез.

— Да, да, это верно, — ответил Думах. — Мы от тебя действительно удрали, потому что нам нужно было кое-что сделать. Ну, скоро мы посвятим тебя в наши дела, ты уже вырос и сможешь теперь сам доставать себе добычу.

— Что мне в добыче! — воскликнул Тит, и его большие черные глаза заметали искры. — Я хотел бы только участвовать в бою, особливо если дело пойдет с иудеями.

Его слова были встречены дружным смехом всей шайки.

— А парень-то у тебя ловкий, — заметил один из шайки Думаха.

Дальнейший разговор прерван был сообщением Приски о том, что ужин уже готов. Все тотчас же набросились на еду, и некоторое время ничего не было слышно, кроме жадного жевания пищи и бульканья вина. Когда звериный голод был утолен, языки едоков снова развязались и началась оживленная беседа.

— Так Этот Человек должен быть здесь? — спросил один из шайки Думаха.

— Да, здесь, и за Ним следует всегда большая толпа народа, так что завтра мы, наверное, увидим в Капернауме какие-нибудь чудеса, — ответил Думах.

— Да-да, чудеса! — подхватил другой. — Блост говорил мне, что когда Этот Чудотворец был в Иерусалиме, то за Ним ходила огромная толпа народа, как какое-нибудь стадо, и при этом, конечно, все напрочь забывали, что двери их домов остаются совершенно открытыми.

— Ну, разумеется, наше дело — входи и бери, что хочешь. Жители Иерусалима волнуются в это время, точно безумные. Тем лучше для нас! Если и жители нашего Капернаума последуют их примеру, то мы наживем хорошую добычу, — говорил Думах. — Между прочим, я сам был свидетелем одного Его чуда. Нищий, давно уже ослепший, расслабленный и покрытый проказою, сидел в одном углу на торговой площади, и в это время проходил Этот Чудотворец. Слепец, услыхав, что Он идет, закричал: «Иисусе, Сыне Давидов, помилуй меня!». Тогда Иисус подошел к нему и коснулся его, и тот слепец быстро встал и стал совершенно здоров и зряч!

— Если Он и в этом городе совершит такие чудеса, — сказал еще один член шайки, — то, наверное, весь город придет в волнение!

— Я тоже так думаю, Гест! — ответил Думах. — Люди говорят об Этом Человеке, что Это Илия, а кто этот Илия, я не знаю. Другие говорят, что это один из древних иудейских пророков, который должен восстать из мертвых; однако никто не знает о Нем ничего точного и определенного.

— Теперь у Него довольно много приверженцев, так что, пожалуй, Он скоро поднимет восстание.

— О, если бы до этого дошло! — воскликнул еще кто-то из шайки. — И если начнется война, то ненавистному Риму наступит конец! Помните, как в прошлом году они поймали несколько наших молодцев и пригвоздили на кресте? Ах, чтоб они погибли, проклятые, со своими законами!

Слова эти были встречены громкими криками и одобрением. Но Думах жестом прервал этот шум.

— Пустые же вы головы, — сказал он. — Раз мы сюда попали, то будем сидеть как крысы в ловушке!

Было уже за полночь, пирующие в доме постепенно стихали и один за другим погрузились в глубокий сон.

* * *

Около часу ночи Приска пробралась по маленькой лестнице наверх. Стефан еще не спал.

— Мама, — зашептал он, — я слышал все, что о Нем говорили. Он ведь действительно уже у нас в городе!

— Да, Он здесь, Стефан, и, если только будет возможность, ты непременно увидишь Его! Я уж это устрою, обещаю тебе, мой дорогой мальчик! — тихо говорила Приска, ласково глядя на сына.

Утомленные глаза Стефана смыкались, дыхание его делалось все ровнее, сон постепенно овладевал им. Но Приска еще долго лежала с открытыми глазами и вспоминала то время, когда ее сын был здоровым, красивым мальчиком, пока грубый удар кулака по нежной хребтовой кости не сделал несчастного ребенка калекой. И бессильная ненависть к Думаху вновь охватила все ее существо.

Глава 4. Исцеление Стефана и Гого

Когда Стефан на следующее утро проснулся, он снова уже очутился за ненавистным для него кожаным занавесом. Протерев в полутемноте глаза, он понял, что его оставили одного.

«Отец, конечно, ушел уже со своей шайкой, — тихо рассуждал он сам с собой, — и теперь я могу, по крайней мере, успокоиться. Тит тоже ушел на рыбную ловлю, а мать, наверное, пошла на колодец за водой».

Полутемное пространство, в котором он лежал, было обыкновенным жилищем, в каких еще и до сих пор живут на востоке бедные люди. В грубых, выбеленных известью каменных стенах не было ни одного окна и единственное отверстие, служившее дверью, было завешено упомянутой уже кожей. Кожа эта была во многих местах порвана и пропускала в темную комнату несколько солнечных лучей, что доставляло Стефану немалую радость; по этим лучам он мог, по крайней мере, хоть приблизительно считать время, всегда казавшееся ему страшно долгим. Когда желтые лучи падали на противоположную к двери стену и освещали потемневшие кожаные меха с вином, было около девяти часов утра.

Когда солнце поднималось по небу выше, лучи опускались по стене и падали на пол, оставляя здесь желтые светлые следы, вид которых всегда радовал сердце маленького Стефана, хотя пол, на который падали солнечные лучи, состоял из простой утрамбованной земли.

Горестное чувство охватывало мальчика-калеку всякий раз, когда с приближением вечерних сумерек начинали постепенно исчезать солнечные лучи. Но это горестное чувство уступало место неподдельной радости по мере приближения ночи, когда для Стефана наступали лучшие часы его жизни — долгие прохладные часы на кровле его дома. К этому времени возвращался с рыбалки Тит, и, что было для него важнее, приходил к нему на кровлю любимец Гого — его маленький друг. И теперь, лежа на своей постели и наблюдая за молью, кружащейся в солнечном просвете, он вспомнил Гого.

«Как нежны его маленькие, пухленькие ручки, щечки с глубокими ямочками, точно лепестки розы, — думал он… — Но лучше всего в нем темно-карие глаза с шелковистыми, длинными ресницами и золотистые локоны пушистых волос, наполовину прикрывающие розовые ушки. Его голосок приятней птичьего щебетания! Ничего в мире нет, наверное, краше маленького Гого».

Так размышлял Стефан, перебирая в уме одно за другим различные достоинства своего несравненного любимца.

В то время как он был погружен в свои размышления, кто-то осторожно открыл кожаную занавесь и тихо вошел внутрь. Это была Приска.

— Ты принесла свежей воды, мама? — спросил Стефан, немного приподнявшись на своей постели.

— Нет, сынок, у меня еще не было времени сходить на колодец, — и с этими словами она поспешно повернулась к нему.

— Что с тобой, мама? — спросил нетерпеливо Стефан, так как вид матери его поразил. — Опять отец тебя бил?

Он давно уже привык видеть свою мать в слезах, но сегодня ее вид в особенности поразил его.

— Нет, дитя мое! — быстро ответила она. — Отец с товарищами ушел еще ранним утром и захватил с собой Тита, но меня мучает не это, а гораздо худшее! Я боюсь тебе даже сказать, сынок… — Она в изнеможении опустилась на скамью и громко зарыдала.

— Мама, милая мама, скажи же мне скорее, что случилось?

— Лучше бы от тебя это скрыть, мой мальчик, но, наверное, это невозможно сделать! Сегодня утром соседка прибежала ко мне и сообщила, что мальчик Гого… — и Приска снова зарыдала.

— Ради Бога, — простонал Стефан, — скажи, что с ним, мама?.. Он умер?!

— Нет, не умер, — ответила Приска. — Но лучше было бы, если бы он умер. По крайней мере, он не испытывал бы никаких страданий. Ада рассказала мне, что сегодня ночью она спала с ребенком на кровле, а утром ее разбудил непонятный глухой удар во дворе. Проснувшись от этого звука, она увидела, что сына нет подле нее. Она подскочила к перилам и… — Приска снова закрыла лицо руками и зарыдала.

— Несчастный мальчик Гого! — продолжала она прерывающимся от рыданий голосом. — Он проснулся раньше матери, потом подошел, наверное, к краю кровли, к тому месту, где перила были немного разрушены, и оборвался, свалившись вниз на камни. Он страшно разбился и едва ли проживет дольше дня. Я снова сейчас пойду к Аде, чтобы утешить ее в горе, хотя, конечно, никакая помощь ее беде уже не поможет.

Стефан молча выслушал этот страшный рассказ, и когда мать взглянула на него, то невольно испугалась бледного, искаженного лица сына.

— Мама, — простонал он, — я не смогу этого перенести!

— Стефан, сынок мой, ведь ты мое любимое дитя. У меня нет никого на свете дороже, чем ты. Только не плачь, мой дорогой мальчик!

— Нет, мама, прошу тебя, иди к нему, — начал упрашивать мать Стефан, — может быть, ты сделаешь там что-нибудь, чтобы облегчить ужасные страдания маленького Гого! Иди, мама, поскорее!

Приска проворно достала немного хлеба, сушеных фруктов и воды, поставила все это перед сыном и быстро ушла.

— Как только произойдет какая-либо перемена, я тотчас вернусь назад! — сказала она, уходя…

Оставшись один, Стефан некоторое время находился в состоянии какого-то отупения. Его любимец, его маленький Гого лежал где-то окровавленный и беспомощный. Неужели он больше никогда не увидит его… А его милые маленькие ручки! Неужели они не будут уже касаться розовенькими пальчиками его щек?

— Нет, я не могу это спокойно перенести!

И вдруг, несмотря на то, что от удручающей его скорби он был почти без чувств, в воображении Стефана внезапно вырос образ чудесного Назарянина.

«Он в городе; может быть, даже недалеко отсюда. Ведь Он мог бы исцелить маленького Гого! О, только бы поскорее пришла мать! Она могла бы найти Этого Чудотворца! Но ее здесь нет, и она, наверное, не скоро придет, а Гого теперь, может быть, совсем умирает?! Ах, если бы я мог ходить! Или, по крайней мере, хотя бы ползать! Нужно попробовать, я же должен что-нибудь сделать для его спасения! О, мой Гого! Мой Гого!».

Мальчик предпринял отчаянную попытку. Он мог немного ползать, но за последнее время все его попытки передвигаться таким путем только значительно усилили его болезнь, так что мать строго запретила ему ползать по земле. Тем не менее, он стал медленно слезать с невысоких нар, на которых лежал до сих пор.

Малейшее движение отзывалось для него мучительной болью в спине. Терпеливо перенося боль, он добрался наконец до двери. Теперь ему предстоял трудный путь через двор. Но что, если он будет не в состоянии открыть входную дверь на улицу? При одной только мысли об этом крупные капли пота выступили у него на лбу. Еще несколько усилий — и он наконец у двери. К счастью, она оказалась не закрытой. Стефан без особых усилий отворил ее и вскоре очутился на улице. Здесь он на мгновение остановился и начал соображать, что ему делать.

В конце улицы находился рынок. «Попытаюсь пробраться туда, — решил он. — Там я, наверное, увижу Его».

Улица, по которой он полз, была так узка, что, стоя на середине ее, можно было коснуться руками стен домов. Ни одного человека не было видно на ней. Какой путь вел к рынку? Стефан не имел даже представления, в какую сторону ему направиться. Он знал только, что дорога, по которой он полз, ведет к озеру.

— Буду держаться хоть этого направления! — произнес он вслух и начал с трудом передвигаться по улице.

Он почти задыхался от пыли. Маленькие острые камешки беспрестанно попадались ему на пути и до крови ранили его тело, а солнце невыносимо палило голову.

Через несколько минут он остановился, чтобы перевести дыхание. Сердце его усиленно билось, в глазах темнело, но он видел, что рынок уже недалеко. Ему показалось даже, что он слышит голоса какой-то толпы. Но, может быть, это только шум в ушах?

Еще одно усилие, на этот раз особенно значительное — и Стефан очутился на конце улицы. Отсюда, с таким же чрезвычайным усилием, ему удалось наконец добраться до рыночной площади.

Здесь были лавочки с различными товарами, больше всего, впрочем, с сушеной рыбой. Стефан вспомнил теперь, что когда-то давно он все это видел, Тит приносил его однажды сюда. На рынке сейчас было много народа, толпились продавцы и покупатели всех возрастов, но среди этой толпы Стефан не мог заметить ни одного человека, который бы хоть сколько-нибудь походил на Чудотворца. Никто не обращал внимания на маленькое бедное существо, безмолвно лежавшее на земле. Какой-то человек прошел мимо него с большой корзиной сушеной рыбы. Увидав мальчика, он что-то сердито пробормотал о нищете и пошел дальше.

Состояние Стефана с каждой минутой ухудшалось, боль в спине становилась невыносимой. Кроме того, он совершенно обессилел от жажды. И все-таки он продолжал испытывающим взглядом осматривать каждого проходящего в надежде найти наконец незнакомого ему Назарянина-Чудотворца.

Вдруг, к своему величайшему ужасу, он заметил, что к нему приближаются три свирепые, полудикие собаки, которых так много встречалось на базарных площадях!

— Мама, мама! — закричал он громко и от дикого страха и беспомощности закрыл лицо руками.

В тот же миг ему показалось, что кто-то говорит с ним. Раскрыв глаза, он увидел в ярком солнечном свете стоявшего перед ним Человека. Что-то особенное было во всем существе Незнакомца — такое, что сразу успокоило несчастного, лежавшего в пыли мальчика и заставило его смотреть на Иисуса с благоговейным трепетом.

Лицо Его было удивительной, чудесной красоты, а в глазах светились необыкновенные любовь и милосердие. «Это никто иной, как Иисус! Значит, Гого спасен!» — подумал Стефан, с радостным криком приподнялся и, протягивая к Незнакомцу руку, воскликнул:

— Ты — Иисус Спаситель! Я это знаю! Значит, Ты можешь исцелить моего маленького Гого! Он упал с кровли и теперь лежит при смерти.

Чудная улыбка озарила лицо Незнакомца, Он поднял глаза к небу и произнес:

— Благодарю Тебя, Отче, что Ты утаил это от мудрых и разумных мира сего, а открыл младенцам!

Он снова с состраданием и нежностью взглянул на Стефана и, ласково положив руку ему на голову, сказал:

— По вере твоей да будет тебе! Иди с миром!

В тот же момент боль, усталость и слабость оставили мальчика. С радостным криком, не понимая, что с ним самим только что произошло великое чудо, он поднялся на ноги и почувствовал, что совершенно здоров.

«Истинно говорю вам, блаженны милостивые, ибо они помилованы будут» (Мф.5:7).

Глава 5. Симон-Петр и Андрей

Короткая летняя ночь истаивала. Луна скрылась в ночи и звезды постепенно потеряли свой блеск, а на восточной стороне неба уже показалась первая предвестница наступающего дня — слабая розовая полоска утренней зари. Над озером дул прохладный ветерок, довольно сильный, раскачивающий две рыбацкие лодки и постепенно увлекающий их от берега.

Сидевшие в одной из этих лодок осторожно вытаскивали из воды сети и внимательно осматривали их в надежде найти какую-нибудь добычу, но в сетях не оказалось ни одной крупной рыбы, и только кое-где в петлях сети трепетались маленькие рыбешки.

— Ну, сегодня нам, наверное, ничего не поймать! — сказал один из рыбаков, выбрасывая пойманную мелочь.

— Ведь я же говорил, — начал другой, — что когда подул ветер с этой стороны, нам нужно было остаться дома. Кликни-ка другую лодку, Симон, авось они что-нибудь поймали?

Вытащив из воды последний конец сети, Симон встал и крикнул по направлению к другой лодке:

— Эй, поймали вы что-нибудь, или нет?

— Ничего не поймали, — послышалось в ответ.

— Так я и знал, — заметил сидевший, который был братом Симона, и звали его Андрей. — Давай поставим парус и поедем домой! Впрочем, может быть еще раз закинем сети в маленьком заливчике, что близ города? Там иногда хорошо попадается.

Вскоре якорь был поднят, поставлен на место огромный, похожий на крыло, парус, и тяжелое судно легко заскользило по волнам. Оба рыбака уселись у руля.

— Ты можешь отсюда увидеть, что они там делают? — спросил Симон после некоторого молчания.

— Они тоже поднимают парус, — ответил Андрей. — Наверное, и они хотят бросить ловлю.

— А знаешь ли, — вдруг сказал Симон оживленно, — о чем я сегодня думал всю ночь?

— Как же я могу знать это? — ответил Андрей. — Ты сегодня в основном молчишь, и это удивительно, ведь раньше ты никогда не скупился на слова!

— Я цéлую ночь думал о Назарянине, — начал Симон, — и для меня теперь совершенно безразлично, поймали мы или не поймали рыбы. Наступают, может быть, знаменательные дни, и, скорее всего, мы совсем оставим ловлю…

— Оставим ловлю? — в изумлении повторил Андрей. — Как же это возможно?

— А что, — ответил Симон, — в сущности, мы имеем значительный доход, который приносит нам за последнее время виноградник. Жены наши довольствуются немногим, много денег нам, разумеется, не нужно, и если бы мы оставили рыбную ловлю, то могли бы навсегда остаться при Нем!

— А ты, брат, уверен, что Он нас примет? — спросил Андрей.

— Ну, положим, я не уверен в этом, но, по моему мнению, должен же Он иметь около Себя кого-нибудь? Разве ты не знаешь, что в последнее время некоторые фарисеи и саддукеи открыто выступают против Него?

— Да, Он и на самом деле мало уважает их законы и обычаи. Но я помню, чтó о Нем сказал Иоанн, — прибавил Андрей. — Он дважды говорил в моем присутствии, (первый раз перед крещением Его в Иордане, а другой раз после крещения): «Се Агнец Божий!». Вот его буквальные слова, и Иоанн твердо уверен, что Иисус есть Мессия. Может быть, ты и прав, Симон, мы должны оставить ловлю! И если Иоанн не ошибается, что Он действительно обетованный Мессия, то мы должны быть там, где Он, всегда, и в особенности теперь, когда Иоанн находится под стражей и мы не знаем, что с ним будет.

— Дай Бог, чтобы Ирод не обратил внимания и на Учителя! Аминь! — пылко произнес Андрей.

После этого они оба замолчали, слышен был только плеск воды. С каждой минутой становилось все светлее и светлее, и наконец на восточной стороне горизонта из-за цепи высоких голубых холмов выглянуло яркое солнце. Вдали показались одетые легким туманом башни и стены красивого Капернаума.

Приблизившись к берегу, братья увидели здесь толпу народа: одни сидели вокруг на камнях, другие расхаживали взад и вперед. Очевидно было, что это не рыбаки, обыкновенно приходившие сюда по утрам чинить свои сети и лодки.

— Что бы это значило, зачем здесь столько людей? — спросил Андрей.

Симон пристально взглянул на толпу и с видимым волнением произнес:

— Если не ошибаюсь, здесь Учитель, а народ собрался вокруг Него слушать, чтó Он говорит. Вперед, Андрей! Нам нужно воспользоваться представившимся случаем.

Приблизившись к берегу, Симон сошел на землю и начал привязывать лодку, Андрей ему помогал. Иисус увидел их пустую лодку, вошел в нее и попросил Симона отплыть немного от берега. Затем Он сел и начал с лодки учить народ. Мы не знаем, о чем Он учил в это ясное летнее утро, знаем только, что это были глаголы вечной жизни. Когда Он сидел здесь под тенью большого паруса и Его голос, ясный и приветливый, раздавался над озером, народ сердечно умилялся, а дети протягивали к Нему свои ручонки. И эта необыкновенная любовь одушевляла многих!

Среди народа стояли здесь две женщины: одна с маленьким ребенком, с Гого, другая — с мальчиком лет четырнадцати. Это был Стефан. Когда Иисус говорил, то Стефан радостно улыбался и тихо шептал: «Ты исцелил меня! Я люблю Тебя!».

Через некоторое время Господь, обратившись к Симону и Андрею, сказал:

— Отплывите в глубину и закиньте сети!

Симон ответил:

— Господи, мы трудились целую ночь и ничего не поймали, но по слову Твоему я снова закину сеть.

А когда они исполнили то, что сказал им Иисус, то вытащили сети с таким множеством рыбы, что сеть начала даже прорываться.

И тогда они сказали товарищам с другой лодки, чтобы они пришли помочь им, и те пришли и наполнили обе лодки так, что они начали тонуть.

Увидев это, Симон припал к ногам Иисуса и сказал:

— Выйди из моей лодки, Господи, потому что я человек грешный.

Ибо ужас объял его и всех с ним бывших от этого лова рыбы…

И сказал тогда Симону-Петру Иисус:

— Не бойся, отныне будешь ловцом человеков!

И, вытащив обе лодки на берег, они оставили для людей весь свой улов, а сами последовали за Дивным Учителем…

Снова настала ночь и с нею — покой. При солнечном заходе звуки храмовых труб возвестили наступление «дня покоя» (суббота, — евр.). Работы везде прекратились; земледельцы предались отдыху, торговые лавки были закрыты, а рыбачьи лодки давно вытащили на берег.

Город уже спал.

Только на одной пустынной скале вблизи города стоял в молитвенном положении Человек, с лицом, обращенным к небу… Под Ним был мир с его греховностью, слабостью и невежеством.

Над Ним — Бог.

Он — посредник между Богом и этим грешным миром.

Глава 6. В синагоге и у Симона-Петра

В местной синагоге раввин нараспев вычитывал восемнадцать молитв, которыми постоянно начиналось здесь богослужение. Присутствующие выслушивали их с благоговейным вниманием и в конце каждой молитвы говорили: «Аминь». Но по другую сторону решетки, где сидели женщины и дети, слышался тихий говор и шум. Женское отделение было заполнено народом; одни стояли, другие сидели на корточках у стены.

Для многих молитвы и псалмы раввина были непонятной речью. Большинство из пришедших раньше никогда не были в синагоге, хотя им часто случалось проходить мимо и любоваться этим великолепным зданием, сложенным из белого и розового мрамора. Но сегодня синагога была набита битком: разнесся слух, что сюда придет великий Чудотворец, и надежда увидеть какое-нибудь новое чудо привлекала сюда толпу любопытных.

Иудейские женщины с нескрываемым негодованием смотрели на иноплеменниц с детьми, занявших здесь чуть не самые лучшие места.

— Зачем здесь эти безбожные жены? — шептались они. — Если даже Этот Человек и Мессия, то Он пришел, конечно, не для них.

Но вот, когда молитвы и установленные чтения из закона и пророков закончились, после обычного вопроса раввина: «Не желает ли кто-нибудь говорить?» — при безмолвной тишине всех присутствующих выступил на средину великий Чудотворец. Глаза всех устремились на Него, и, когда Он заговорил глаголы вечной жизни, небесный свет, сиявший на Его лице, казалось, и в темноте проникал в самые сердца присутствующих.

В благоговейном молчании люди вслушивались в каждое слово, исходившее из уст дивного Незнакомца. Все ясно понимали, какая глубокая разница между Его речью и запутанными хитросплетениями речи их раввина. Даже дети, как ни мало понимали они Пророка, преисполненного Божественной любовью, не спускали глаз с Его сияющего лика. И вдруг среди этой священной тишины вскочил с пола один из присутствующих и не своим голосом закричал:

— Что Тебе до меня, Иисус, Сын Вышнего? Зачем Ты пришел мучить меня? Я знаю, кто Ты, Святый Божий!

При этих словах поднялась невообразимая суматоха: женщины закричали, дети заплакали, а мужчины неистово завопили:

— Он одержим нечистым духом и сквернит синагогу! Вон его, вон!

Установивши одним словом прежнюю тишину в собрании, Иисус обратился к бесноватому, которого едва сдерживали трое самых сильных мужчин:

— Дух нечистый, выйди из этого человека!

С громким криком больной упал на пол и стал судорожно биться, но через несколько минут, к великому изумлению всех присутствующих, он поднялся спокойным и совершенно здоровым. Весть об этом чудном событии распространилась по всей стране, так как все присутствующие уже давно знали этого неизлечимого больного, который вмиг выздоровел на глазах всех присутствующих. И всякий раз, как только представлялся к тому случай, люди рассказывали своим друзьям и соседям о чуде, свидетелями которого они были.

— Мама, — говорил в тот же вечер Стефан матери, — трубы уже давно возвестили покой, солнце зашло. Не выйти ли нам на свежий воздух? Может быть, снова где-нибудь увидим Этого Иисуса?

— С удовольствием, мой мальчик, — ответила Приска сыну. — Действительно, я никогда не слышала, чтобы кто-нибудь говорил так, как Этот необыкновенный Человек! Все произошло так чудесно, что мне и до сих пор кажется, будто я в бреду; я никак не могу поверить, что ты, мой сынок, действительно стал здоровым и крепким по одному Его слову!

— А ведь вот случилось же так, мама! — произнес Стефан с радостным смехом. — Ты посмотри только, мама, как я могу прыгать! В спине я не чувствую теперь ни малейшей боли, и потрогай сама, какие у меня теперь крепкие мышцы! Ах, мама, как бы мне хотелось чем-нибудь отблагодарить Его! Когда там, в тот ужасный и счастливый для меня день, Он сказал мне, лежавшему в пыли и мусоре на дороге: «Иди с миром!», и я после долгого-долгого времени вдруг почувствовал, что могу встать, — я с рыданием обнял Его колена и от радости и изумления не мог вымолвить ни слова… Но прежде, чем я успел совершенно прийти в себя, Он исчез. Проходившие мимо люди стали останавливаться и расспрашивать меня обо всем, что случилось со мною, и скоро около меня собралась целая толпа народа. Тогда я побежал, как только мог быстро, по улице и в один миг очутился около тебя и нашей соседки Ады.

— Да, мой мальчик, если бы мне было суждено прожить сто лет, то и тогда я бы не забыла того мгновения, когда ты прибежал к нам. Мы считали уже маленького Гого мертвым, так как он лежал, окровавленный, без движения и почти без дыхания. И вдруг отворилась дверь и ты вошел в комнату, где лежал больной малыш. Я не поверила своим глазам и думала, что это дух, пока ты не воскликнул: «Гого спасен! И я исцелился!». В это мгновение в ребенке произошла перемена. Вид его совершенно преобразился: ни одного шрама не осталось у него на теле, ни одной царапины. Он выздоровел! Поистине, это было чудо, — сказала Приска.

— Мама, — произнес Стефан после некоторого молчания, — давай посетим наших больных соседей и расскажем им об этом чуде, хочешь? Ведь ты помнишь, как Он говорил: «Я пришел исцелить сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым даровать прозрение, отпустить измученных на свободу!» Я не могу забыть этих слов! Если Он пришел для этого, то мы могли бы доставить Ему радость, если бы стали помогать в Его проповеди.

— Ты прав, мой мальчик! Мы сейчас же отправимся в путь, — сказала Приска.

Она быстро накинула плащ, и они вышли на улицу.

— Войдем сначала сюда, — произнес Стефан, останавливаясь перед дверью одного из соседних домов.

— Хорошо, — ответила Приска. — Здесь живет слепец, которого мы так часто видим.

Они постучались, и из-за двери послышался голос:

— Войдите.

Открыв дверь, они очутились в сенях, которые были гораздо хуже их собственных. На полу валялись солома и разный мусор, здесь же расхаживали козы, овцы. Около дюжины кур сидели на шесте, почти на одной высоте с человеческим лицом. У стены, склонив голову на колени, в бедном узком платье сидел человек. В ответ на обычные приветствия мальчика он поднял свою всклоченную голову и повернулся лицом к двери.

— Кто там? — спросил он.

— Меня зовут Стефан, — ответил мальчик, — я сын Думаха, который живет с тобой по соседству. Мы с матерью пришли к тебе с тем, чтобы отвести тебя к великому Чудотворцу! Он может снова сделать тебя зрячим, так как Он многих уже исцелил.

— Напрасно трудишься, паренек! — проворчал слепой. – Разве ты не знаешь, что мои глаза были выжжены раскаленным железом? Они уже совершенно высохли, и ни о каком исцелении не может быть даже речи.

— Ты совсем не знаешь, какою силою обладает Иисус, — возразил Стефан и затем восторженно начал рассказывать ему о своем исцелении и об исцелении маленького Гого, но слепец только охал и плотнее закутывался в свои лохмотья.

— Пойдем же с нами! — воскликнул Стефан. — Пойдем живее!

— Да, если бы я был невинным ребенком, как ты и маленький Гого, о котором ты рассказал мне, еще можно было бы надеяться! — горько произнес слепец. — Но я проклят и Богом, и людьми, и лучше бы мне умереть!

— Нет, нет, добрый сосед, не говори этого! — нетерпеливо воскликнул Стефан. — Я не отстану от тебя до тех пор, пока ты не пойдешь со мною.

С этими словами он подошел к слепцу, взял его за руку и осторожно потянул за собой. Прикосновение нежной детской ладошки, это ласковое касание, в первый раз выпавшее на долю слепого, сломило все его колебания, возбуждаемые в нем позором, стыдом и греховностью, и, закрыв лицо руками, он громко зарыдал…

— Пойдем, — начал упрашивать его снова Стефан, и на этот раз бедный незрячий поднялся с земли и доверчиво протянул Стефану свою руку.

— Я поведу тебя, — радостно проговорил мальчик, взяв его за рукав, и оба в сопровождении Приски направились в путь.

— А ты точно знаешь, где Он сейчас находится? — спросил по дороге слепой.

К его собственному удивлению, в его душе внезапно пробудилась светлая надежда.

— Определенно я не знаю этого, — ответил Стефан, — но все равно мы найдем Его, не беспокойся!

На мальчика, казалось, нашло озарение свыше, и с детским простодушием он прибавил:

— Если мы действительно нуждаемся в Нем и ищем Его от всего сердца, мы несомненно найдем Его.

— Я слышала, — сказала Приска, — как одна женщина в синагоге говорила, что Он живет у ры´баря Симона, а его дом я знаю, он недалеко от берега озера.

Чем ближе они подвигались к месту своего назначения, тем больше встречали людей, шедших в том же направлении. Некоторых больных несли на одрах, а слепых и хромых, которые медленно, с трудом подвигались вперед, вели за руки. И пока все возраставшая толпа несчастных двигалась вперед, на улице, то там, то здесь, слышны были стоны больных, вскрикивания бесноватых, жалобный плач детей. Все эти звуки сливались в один ужасный, потрясающий душу хор скорби.

Дом Симона стоял на берегу озера. Это было простое, но довольно красивое двухэтажное жилище. Позади двора расстилался небольшой садик в виде террасы, спускавшейся к самой воде. Два или три роскошных фиговых дерева доставляли приятную тень, а розы, олеандры и лилии делали сад прелестнейшим местом для отдыха и прогулок.

Здесь жил Симон, названный Петром, со своей женой, тещей и братом Андреем. Здесь же останавливался и Иисус, когда приходил в Капернаум.

Вот и в этот субботний вечер вся семья со своим дорогим Гостем сидела в саду, наслаждаясь приятным прохладным ветерком, дувшим с озера, и проводила время в мирных разговорах. И здесь, в кругу этой семьи Учитель показал сегодня Свое величие и могущество.

Мать жены Симона внезапно заболела горячкой, и когда Иисус, возвратившись из синагоги, услышал эту печальную весть, Он поспешил на помощь. Взяв больную за руку, Он силой Своего Духа поднял ее, и болезнь тотчас же оставила женщину. Она встала с одра и могла прислуживать им, как и прежде…

Когда же все члены семьи вместе с Иаковом и Иоанном сидели таким образом здесь, в доме Симона, и слушали речи Иисуса, с улицы внезапно раздался шум множества шагов, сопровождавшийся криками и плачем.

— Что это такое? — спросил Симон жену и с испугом вскочил с места.

— Это, очевидно, народ ищет Господа, — ответил Иоанн. — Наверное, люди принесли сюда несчастных больных.

С этими словами он встал, подошел к садовой калитке и выглянул наружу. Недалеко от дома Симона находилась довольно большая площадь; здесь и собрался народ, пришедший к Иисусу. Сняв свои ноши и опустив их на землю, люди теснились у входа в сад и кричали:

— Где великий Чудотворец? Вышлите Его к нам!

— Господи, выйди, молим Тебя!

А затем снова послышались стоны и вопли больных, состояние которых ухудшалось вследствие необычного движения во время быстрого перехода по городу, с которым, как правило, всегда соединены беспокойство и общее возбуждение.

Среди этого горя и страдания стояла теперь благодетельная фигура великого Целителя, глаза Которого сияли бесконечной любовью и милосердием и благословляющие руки Которого были простерты к несчастным и беспомощным. И когда Он переходил от одного к другому со словами прощения и милосердия, и мира небесного, возлагая руки то на одного, то на другого, вопли и стоны постепенно начали превращаться в громкие крики радости и благодарности.

Многие уже возвращались домой исцеленные и счастливые, уступая место другим больным, стекающимся с разных сторон…

Когда к толпе, окружавшей Иисуса, подошли Приска и Стефан со слепым, то Стефан воскликнул, крепче сжимая руку слепого:

— Вот Он! Если бы ты мог видеть, сколько больных ожидают здесь исцеления и как много их уже исцелилось и ушло отсюда!

Между тем, привычно тонкий слух слепого в общем шуме голосов мог уже отличить крики радости исцеленных. Слепец быстро выдернул свою руку из руки мальчика и побежал вперед, повинуясь какому-то непонятному инстинкту, и скоро очутился около того места, где стоял в это время Иисус. Слепец бросился перед Ним на колени, схватил Его за полу одежды и громко воскликнул:

— Господи Иисусе, молю Тебя, смилуйся надо мной!

И Иисус сказал в ответ ему:

— Веришь ли, что Я могу это сделать?

— Да, верю, — тихо и со страхом произнес больной и поднял свои слепые глаза на лицо, с любовью склонившееся над ним.

Иисус, посмотрев на него и увидев за этими слепыми глазами душу виновную, но уставшую от страданий, жаждущую любви и милости, коснулся рукою этих глаз и произнес:

— Иди с миром!

В этот момент слепец чудом Божиим прозрел, у него открылись глаза, и первое, что он увидел, было исполненное сострадания и любви лицо его Спасителя.

И, как было ему сказано, он встал и пошел домой, унося с собой воспоминание о Том, Кто был предназначен быть Источником благодати и для него, и для других людей во все века и во всем мире!

Глава 7. Во дворце Каиафы

Утреннее солнце весело светило сквозь высокие решетчатые окна в доме первосвященника Каиафы. Его лучи проникали в просторную, убранную по обычаю того времени комнату. Вдоль трех стен ее шли роскошные сидения, четвертую же стену составлял ряд грациозных колонн из разноцветного мрамора, сквозь которые видна была терраса. Пол был покрыт толстыми коврами, и стены украшали богатые вышитые ковры. Кое-где стояли низенькие столы и стулья римской работы. Внутри шкафов виднелось много разной посуды, редких ваз и всякого рода драгоценностей, свидетельствовавших о богатстве и тонком вкусе владельцев.

Анна, супруга первосвященника, в это ясное утро была одна в своей комнате. Годы тоски и забот оставили довольно ясные следы на ее красивом лице, тонкие линии которого обнаруживали тяжкое горе. Волосы ее уже засеребрились сединой, но под тонкими бровями ясно и приветливо светились красивые, выразительные глаза. С дивана, на котором она сидела со своим рукоделием, открывался вид на террасу в сад, нежные тени которого плясали по мраморному полу. Плеск фонтана смешивался с веселым птичьим щебетанием, услаждающим ее слух. Все было тихо и спокойно вокруг. Такое же спокойствие отражалось в чертах ее лица, когда она, сидя на диване, старательно продевала сквозь тонкую ткань золотые нити.

Вдруг на террасе послышались чьи-то шаги и, подняв глаза, она увидела дорогого ей человека…

— Доброе утро, дорогая супруга! — произнес он.

При звуке его голоса женщина встала, отбросила в сторону работу и с легким радостным криком поспешила ему навстречу.

— Это ты, мой дорогой! — воскликнула она, нежно обняв его. — Я думала, что ты возвратишься только к вечеру!

— Мы ехали ночью при лунном свете и чувствовали себя гораздо лучше, чем при солнце, — сказал Каиафа. — Не случилось ли с тобой чего-нибудь особенного, Анна? Все ли благополучно дома?

— Все в наилучшем порядке, — ответила Анна. — А как поживают наши родственники в Капернауме?

— Все совершенно здоровы, — сказал Каиафа, но вслед за этим, немного нахмурившись, заметил: — Но вот Иаир только слишком увлекся этим Иисусом, как и все остальные в Галилее! Иаир утверждает, будто Иисус есть Мессия, но это же чистейшее богохульство и прямо противоречит Священному Писанию!

— Ну, а это правда, что Он сотворил столько исцелений? — с любопытством спросила Анна.

— Галилеяне еще и не то будут говорить… — презрительно заметил Каиафа. — Ах, если бы были здесь одни только чудеса, все бы могло сойти с рук… Но ты подумай только о том дьявольском учении, которое Он проповедует!

При этих словах он остановился и, внезапно переменив тон, продолжал:

— Впрочем, это не такие уж важные вещи, чтобы из-за них так беспокоиться. Я предприму необходимые меры к прекращению соблазна. А ты, Анна, лучше позаботься, чтобы мне дали покушать, пока я стряхну с себя дорожную пыль и переоденусь. Да, вот, было, забыл… — остановился он, роясь в складках своей широкой одежды. — Тебе есть письмо от жены Иаира. И, передав жене запечатанный пакет, он оставил горницу.

Анна с улыбкой посмотрела на письмо, но не стала его вскрывать. Она считалась примерной хозяйкой и не хотела прочесть живо заинтересовавшее ее письмо прежде, чем не даст указания служанкам приготовить мужу обед. Только тогда она через террасу по мраморным ступеням сошла в сад, села на скамью подле фонтана и, сорвав печать, вскрыла письмо.

Письмо это было совершенно не похоже на те письма, которые мы теперь получаем от наших друзей. Оно было написано на особенно тонком пергаменте, крепко скручено, обмотано шелковыми нитями и в нескольких местах заклеено воском, так что требовалось, по крайней мере, несколько минут, чтобы его открыть. Когда наконец воск был снят, нитки удалены, Анна раскрыла пергамент и начала читать письмо от Сарры, жены Иаира:

«Благородной Анне, возлюбленной сестре моей, мир и приветствие! Прибытие твоего высокочтимого супруга Каиафы, первосвященника в храме Всевышнего, доставило нам большую радость, в особенности же приятно было сердцу нашему узнать, что ты и весь твой дом, равно как и Анна, отец наш, находитесь в добром здравии! Чистосердечно признаюсь тебе, что, как ни хорошо у нас в Капернауме, как ни сильно привязана я к своему родному очагу, все-таки я часто скучаю по тем местам, где я провела свою счастливую молодость, и по милым родным и друзьям, знакомым из Иерусалима! В последнее время в нашем городе произошло много странного и чудесного, а именно, — после прибытия сюда Иисуса Назарянина, Который совершает много исцелений и учит о новых, неслыханных вещах.

Муж мой Иаир, человек, как ты знаешь, благочестивый, справедливо и свято живущий пред Господом, считает Этого Иисуса Назарянина за обетованного Богом Мессию! И, к моему величайшему огорчению, это привело к ожесточенному спору между моим мужем и высокочтимым твоим Каиафою. А что касается меня, то я собственными глазами видела такие чудеса, которые привели меня в крайнее изумление!

Поистине, ты только представь себе: хромые ходят, глухие слышат, больные всякими недугами получают исцеления. И все это — по одному слову Этого Человека, Иисуса. Кроме того, Он изгоняет бесов из многих одержимых, и даже сами бесы, вышедшие из людей, свидетельствуют, что Это Христос, Сын Божий. Он прекрасен видом, притом от Него исходит какое-то таинственное, чудесное очарование, так что только при одном взгляде на Него невольно чувствуешь какое-то волнительное влечение к тому, что Он говорит. Даже наша маленькая Руфь, которая видела Его и слышала Его проповедь в синагоге, не перестает говорить о Нем, и если узнает, что Он находится где-нибудь поблизости, то не дает мне покоя до тех пор, пока я не пойду с ней, чтобы увидеть Его или услышать. Конечно, очень часто я не в состоянии бываю удовлетворить ее желание, потому что около Него всегда собирается огромная толпа, а мне, богатой дочери из знатного дома, неприлично общаться в кругу этих людей, большинство из которых незнатного происхождения. Но все-таки я стараюсь пользоваться каждым удобным случаем, чтобы послушать Его проповедь или узнать от других, о чем Он говорит.

Главным образом, Он побуждает Своих слушателей к обращению к нашему Богу, Небесному Отцу. Говорит Он большей частью притчами и подобиями. Сам Он называет Себя то Сыном Божиим, то Сыном Человеческим и открыто объявляет, что Он послан обратить людей к покаянию. Ходит слух, что однажды Он не погнушался вступить в разговор с самарянкою, чего раввин никогда бы не сделал, так как самаряне не принадлежат к народу Божиему.

Иногда Этот Иисус избирает Себе последователей из людей низкого происхождения, например, из рыбаков Капернаума и его окрестностей. Вообще же, Анна, боюсь, что я не сумею тебе хорошенько объяснить, почему именно наши сердца так склонны признать Его за Мессию. Для того, чтобы понять это, тебе нужно самой увидеть Его. Посему, когда Он придет в Иерусалим, не упускай случая увидеть Его и послушать Его проповедь.

Маленькая Руфь шлет тебе свой сердечный привет, а равно и Иаир, супруг мой. Все мы надеемся скоро увидеться с вами; праздник совсем недалеко, и мы, конечно, приедем на него в Иерусалим.

Вот какое длинное письмо написала я тебе, милая Анна, собственной рукой и с сожалением заканчиваю его. Будь настолько добра, поприветствуй от меня отца нашего Анну и наших братьев с их семьями.

Бог Авраама да сохранит тебя и твое семейство в мире! А пока прощай!».

Прочитав последние строки письма, Анна почувствовала, что кто-то стоит рядом и как будто хочет говорить с ней. Подняв голову от письма, она увидела Малха, одного из самых близких слуг Каиафы. С почтительным поклоном он приблизился к Анне и произнес:

— Мой господин поручил мне, госпожа моя, сообщить тебе, что важные дела задержат его в совете до вечера. Он просил ожидать его.

Исполнив свое поручение, слуга хотел удалиться, но Анна знáком остановила его и сказала:

— Передай твоему господину, что я буду ждать его после захода солнца. Кушанье для него будет приготовлено в саду, внутри дома, там я буду ожидать его.

— Понравилось ли тебе путешествие в Капернаум? — прибавила она совершенно ласково, так как Малх был старый, давнишний служака в доме.