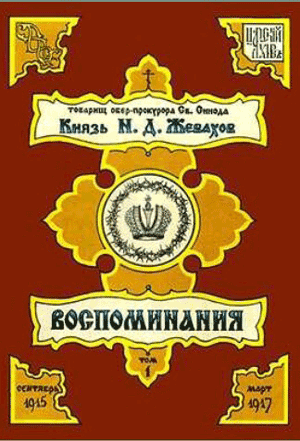

- От издателя

- Предисловие

- Глава I. Только Матерь Божия спасет Россию

- Глава II. Гофмейстерина Е.А. Нарышкина

- Глава III. Граф Я.Н. Ростовцов

- Глава IV. Свидание с Обер-Прокурором Св. Синода А.Н. Волжиным. Прощальная беседа с протоиереем А.И. Маляревским. Отъезд из Петрограда

- Глава V. Белгород и Харьков. Встреча и проводы Песчанской Иконы Божией Матери

- Глава VI. По пути в Ставку. Беседа со священником Александром Яковлевым

- Глава VII. Прибытие в Могилев

- Глава VIII. В офицерском собрании

- Глава IX. Протопресвитер Г.И. Шавельский

- Глава Х. Тезоименитство Наследника Цесаревича

- Глава XI. Архиепископ Константин

- Глава XII. Высочайший завтрак

- Глава XIII. Беседа с Государем Императором

- Глава XIV. Возвращение в Петроград

- Глава XV. Доклад графу Я.Н. Ростовцову

- Глава XVI. В Государственной Канцелярии

- Глава XVII. Думы

- Глава XVIII. Аудиенция у Ея Величества

- Глава XIX. Правда

- Глава XX. У сестры

- Глава XXI. Свидание с А.Н. Волжиным

- Глава XXII. Отъезд в Ставку

- Глава XXIII. Накануне

- Глава XXIV. Высокопреосвященный Питирим, Митрополит С.-Петербургский и Ладожский

- Глава XXV. Назначение Н.Ч. Заиончковского

- Глава XXVI. Старые песни на новый лад

- Глава XXVII. Высочайшая аудиенция

- Глава XXVIII. Свечной съезд. Визит А.Н. Волжина. Государственный Секретарь С.Е. Крыжановский

- Глава XXIX. Разрыв с А.Н. Волжиным

- Глава XXX. Оптина пустынь. Старец Анатолий

- Глава XXXI. Беседа со Старцем Анатолием

- Глава XXXII. Отставка А.Н. Волжина. Новый Обер-Прокурор Св. Синода Н.П. Раев. Высочайший указ о моем назначении Товарищем Обер-Прокурора

- Глава XXXIII. Выводы

- Глава XXXIV. Высочайшая аудиенция. Отъезд в Белгород. Курский архиепископ Тихон. Губернатор А.П. Багговут. Посещение церковно-приходской школы

- Глава XXXV. Белгород. У раки Святителя Иоасафа. Преосвященный Никодим, епископ Белгородский

- Глава XXXVI. Приезд в Харьков. Архиепископ Антоний и его викарий, епископ Старобельский Феодор. Начальница Харьковского женского епархиального училища Е.Н. Гейцыг

- Глава XXXVII. Печать о моем назначении

- Глава XXXVIII. Вступление в должность и первые впечатления

- Глава XXXIX. Игуменья Маргарита (Мария Михайловна Гунаронуло)

- Глава XL. Политическое настроение России. Церковно-государственная деятельность митрополита Питирима

- Глава XLI. Речь в покоях С.-Петербургского митрополита при вручении высокопреосвященным Питиримом Феодоровской Иконы Божией Матери

- Глава XLII. Посещение Синодального лазарета имени Наследника Цесаревича и речь к раненным воинам 5 октября 1916 года, в день тезоименитства Его Императорского Высочества

- Глава XLIII. Междуведомственная комиссия по выработке устава о пенсиях духовенству

- Глава XLIV. Комиссия по расследованию злоупотреблений при покупке воска за границей

- Глава XLV. Лояльность Синодальных чиновников

- Глава XLVI. Думы о прошлом. Роковая эпоха. Депутация бывших сослуживцев по государственной канцелярии

- Глава XLVII. Речь члена Государственной Думы Н.Н. Милюкова 1-го ноября 1916 г.

- Глава XLVIII Член Государственной Думы В.П. Шеин

- Глава IL. Речь члена Государственной Думы В.Н. Львова 29 ноября 1916 г. Свидание с А.Н. Волжиным

- Глава L. Беседа с Председателем Совета Министров А.Ф. Треповым

- Глава LI. Аудиенция у Ея Величества

- Глава LII. Министр внутренних дел А.Д. Протопопов

- Глава LIII. Речь к бывшим сослуживцам по Государственной Канцелярии

- Глава LIV. Распутин и Добровольский

- Глава LV. День Св. Иоасафа, 10 декабря 1916 г. Вызов в Царское Село к Ея Императорскому Величеству

- Глава LVI. Русское богоискательство

- Глава LVII. Религиозная атмосфера Петербурга. Предшественники Распутина – архимандрит Михаил, священник Григорий Петров и косноязычный Митя

- Глава LVIII. Природа русской души. Русские проблемы духа

- Глава LIX. Юродство во Христе. Его содержание и психология

- Глава LX. Появление Распутина. Старчество и его природа

- Глава LXI. Первые шаги Распутина

- Глава LXII. У барона Рауш-фон-Траубенберг

- Глава LXIII. Аудиенция Государя Императора, данная Распутину, и впечатление, произведенное им на Царя

- Глава LXIV. Родители Государыни Императрицы Александры Феодоровны

- Глава LXV. Прибытие Государыни Императрицы Александры Феодоровны в Россию и ее первые впечатления

- Глава LXVI. Духовный облик Императрицы Александры Феодоровны. А.А. Вырубова. Знакомство Ея Величества с Распутиным

- Глава LXVII. Дурная слава Распутина и ее последствия

- Глава LXVIII. "Разоблачения" и отношение к ним Государя и Императрицы

- Глава LXIX. Борьба с "Царизмом" и ее приемы

- Глава LXX. Убийство Распутина

- Глава LXXI. Аудиенция у Ея Величества. Поездка в Новгород

- Глава LXXII. 1917 год. Доклад Ея Величеству о поездке в Новгород. Высочайший рескрипт на имя начальницы Харьковского Женского Епархиального Училища Е.Н. Гейцыг

- Глава LXXIII. Отъезд на Кавказ. Туапсинская Иверско-Алексеевская Женская Община

- Глава LXXIV. Евгения Николаевна Гейцыг

- Глава LXXV. Прибытие в Ростов. Депутация галичан. Проф. П. Верховский. "Самый плохой ученик"

- Глава LXXVI. Прибытие в Туапсе. Главноначальствующий Сорокин. Монахиня Мариам. Священник Краснов. Старец Софроний

- Глава LXXVII. Иверско-Алексеевская община. Дознание

- Глава LXXVIII. Новороссийск. Екатеринодар и Ставрополь

- Глава LXXIX. Таганрог. Легенда о старце Феодоре Кузмиче

- Глава LXXX. Возвращение в Петербург и первые впечатления

- Глава LXXXI. Первые шаги революции

- Глава LXXXII. Памятное заседание Св. Синода, 26 февраля 1917 года

- Глава LXXXIII. Облавы

- Глава LXXXIV. Торжество хама

- Глава LXXXV. Мой арест

- Глава LXXXVI. Первый день заключения

- Глава LXXXVII. Наблюдения и заметки

- Глава LXXXVIII. Отречение Государя

- Глава LXXXIX. Страшная ночь

- Глава XC. Беседа с солдатом

- Глава XCI. Воскрешение мальчика

- Глава XCII. Освобождение

- Глава XCIII. Сестра

- Глава XCIV. Солдат и его племянник

- Заключение

- I. Безверие

- II. Результаты

- III. Суд Божий

Глава XXXV. Белгород. У раки Святителя Иоасафа. Преосвященный Никодим, епископ Белгородский

Через несколько часов я уже был в Белгороде и задумчиво стоял перед ракою Святителя Иоасафа. В храме никого не было. Преосвященный Никодим и братия монастыря, не предполагая, что я пройду сначала в храм, ожидали меня в архиерейских покоях… И я был рад, что мог остаться наедине с любимым Угодником Божиим…

Вся жизнь моя за последние годы промелькнула в моем сознании, мельчайшие подробности моих переживаний и ощущений воскресали в моей памяти. Я вспомнил деревню и первые шаги моей служебной деятельности. Как трудны они были, сколько было огорчений и разочаровании, как медленно и постепенно, настойчиво и упорно превращался в моих глазах «народ богоносец» в зверскую, жестокую массу! Народ, которого я, выросший в деревне, сын помещика, так горячо любил и которому так верил, который пользовался такими безмерными милостями со стороны моего кроткого и смиренного отца и оставался всегда угрюмым и неблагодарным, этот народ, который казался мне, на расстоянии, таким жалким и несчастным, мгновенно переменился ко мне с того момента, когда я надел кокарду Земского Начальника, и безжалостно разрушал все мои идеалы… Куда девалась его кротость и смирение, его кажущаяся любовь, какую он так часто выражал мне, в бытность мою студентом, и какая так искренно влекла меня в деревню с тем, чтобы отдать ей все свое время, все силы и разумение!.. Дождавшись диплома университетского, запасшись нужными знаниями, я пошел к этому народу… И что же я увидел?! Анархию и злобу, безмерную хитрость и лукавство, беспросветную тьму и невежество… И однако же, воспоминание о деревне болезненной тоской сжимало мое сердце… Расставшись с ней, я очутился точно в пустыне и не знал, куда идти и что делать с собой… Там были звери, и их было большинство; но были и такие люди, каких нигде не было и нигде нельзя было найти, люди недосягаемой нравственной чистоты и величия духа, воспоминание о которых и до сих пор укоряет меня в том, что я их покинул, хотя уход мой из деревни и был вынужденным и совершился против моей воли… Это были старики, бывшие крепостные моих предков, самые искренние и близкие друзья моего отца, люди мудрейшие и богобоязненные.

Немного их было, но все они были людьми замечательными стойкостью своей веры, непоколебимой преданностью Царю, безграничным смирением, этим показателем истинной мудрости, и верю я, крепко верю, что все они стоят теперь перед Престолом Божиим впереди всех прочих людей… К ним, к этим исключительным людям, принадлежала и моя святая няня, всю жизнь свою беззаветно служившая нашему дому, единственным желанием которой было желание умереть в двунадесятый праздник… И Господь услышал ее смиренную просьбу и позвал ее к Себе в день Своего Преображения, 6 августа… И девятый день после кончины пришелся в двунадесятый праздник Успения Божией Матери, и сороковой день в праздник Воздвижения Креста Господня… Это были люди, вся жизнь которых была непрерывным общением с небом, с Богом и Его святыми… Они точно не прикасались к земле, я никогда не видел, чтобы они гневались или раздражались, или считались с разными житейскими невзгодами… Они стояли выше земных соображений и расчетов; их ангельские души вносили везде и повсюду любовь, мир и безграничную ласку… И как ярко горели эти звезды на темном небосклоне деревни!..

Но не только воспоминания об этих дорогих людях неудержимо влекли меня назад, в деревню: этого требовало и сознание долга бороться с ее темнотою и невежеством и зверством, ибо, как ни велики были мои разочарования и болезненны пережитые скорби и страдания, все же, далекий от идеализации народа, я чувствовал в тайниках своей души, что не вправе обвинять его… Что иного могло получиться, когда, брошенный освободительными реформами на произвол судьбы, народ очутился в руках сельского учителя и тех агентов революции, которые в освобождении крестьян от крепостной зависимости увидели не великий акт великой любви Царя к народу, а великий шаг вперед на пути к революционным достижениям и свою победу?!

Какой пустой и бессодержательной показалась мне жизнь в столице после деревни, каким ненужным мое новое дело в Государственной Канцелярии, каким тяжелым укором отзывались в моем сердце блестящие стены Мариинского Дворца, после убогих крестьянских изб и хижин!

И тяжко, до физической боли, затосковала моя душа, и взмолился я к Святителю Иоасафу и просил Его или вывести меня из мира, или дать мне какое-нибудь дело в руки, которое бы привязало меня к жизни и наполнило бы ее содержанием, родственным моему духу… Услышал Святитель мою молитву и дал мне это дело, какое заставляло меня каждый год ездить в Белгород, и привело к торжеству прославления Святителя Иоасафа, 4 сентября 1911 года… Но вот кончилось это дело, и опять я остался не у дел Божиих, и опять затосковала душа, и опять я стал надоедать Святителю своими неотступными просьбами протянуть мне руку помощи… А теперь я стоял перед ракою Святителя, имея такое дело, какое и наполняло душу мою умилением, и пугало меня, и я благодарил Святителя и в то же время горячо просил Его помочь мне, направлять мою волю на добро, охранить меня от соблазнов власти и благословить предстоящие труды…

Приход благочинного, заявившего, что Преосвященный Никодим, с братией монастыря, ожидают меня в архиерейских покоях, прервал мои думы… «Торжественная» встреча, – подумал я: зачем это, как мало они меня знают…

Я вышел из храма. В Иоасафовском зале была собрана старшая братия монастыря, и среди нее Преосвященный Никодим, с образом Святителя Иоасафа в руках… Сделав несколько шагов мне навстречу, Владыка обратился ко мне с пространной речью, в которой отметил промыслительную руку Святителя в нашем роду и, в частности, в моей личной жизни, и в заключение просил меня принять дорогую мне икону Святителя.

Меня до крайности связывали и стесняли всякая «представительность», участие в «торжественных» встречах, проводах и приемах; но когда эти церемонии обрушивались всей тяжестью на меня лично, когда меня обязывали отвечать на непрошеные мною речи, каких я не умел и не любил произносить, тогда я окончательно терялся… Однако речь Преосвященного Никодима была так длительна, а окружавшая его братия монастыря так жадно ожидала моего ответного слова, что я вынужден был сказать его и, принимая от Владыки образ, я обратился к нему с такими словами:

Ваше преосвященство и достопочтимая братия обители Святителя Иоасафа!

Промыслом Божиим и волею Царскою призванный к высокому церковно-государственному служению, я, прежде вступления своего в должность, приехал к вам, в вашу обитель, испросить у Святителя Иоасафа благословения на предлежащий сложный и ответственный труд и обратился к Угоднику Божиему с молитвой о помощи, вразумлении и наставлении.

Истинное знание – а таковым является лишь знание духовное – обретается не в книгах, а там, где рождается умиление от ощущения живой связи с Богом, где растворяется «окамененное нечувствие сердца» где созидается та религиозная настроенность, какая одна только в силах освещать жизненный путь человека, предостерегать его от ошибок, указывать должное направление и мыслям, и делам и открывать единственно верные перспективы жизни. Вне света религиозной настроенности – люди слепы, живут во тьме, сбившиеся с истинного пути жизни. Вот почему каждый из нас, независимо от своего положения и своих обязанностей, должен всемерно стремиться к оживлению своей связи с Богом, развивать в себе религиозную настроенность и тем создавать ту почву, какая указана самим Богом для нашего нравственного совершенствования. В чем же значение религиозной настроенности? Только ли в том, что к религиозному человеку, выражаясь просто, пристает все доброе и он сам делается добрым, тогда как человек не религиозный становится все более черствым и делается добычею дьявола? Нет, не только в этом, а и в том, что религиозная настроенность пробуждает нравственную ответственность пред Богом и устанавливает истинную природу наших отношений друг к другу. В этой области взаимных отношений между людьми царит наибольший хаос. Люди перестали понимать друг друга, сделались подозрительными и недоверчивыми, прониклись взаимной ненавистью и злобой, и все это только потому, что перестали ощущать в себе религиозную настроенность, только потому, что утратили сознание нравственной ответственности пред Богом и даже не допускают ее у других. Здесь источник взаимного непонимания, вражды и того, что люди стали говорить на разных языках. Отсюда все ужасы жизни, какие являет нам картина нашего времени. Если бы вы знали, чем должна была быть Россия и чем она стала, если бы у вас открылись духовные очи для того, чтобы увидеть, насколько далеко уклонилась Россия от пути, уготовленного ей Богом, как тяжки ее прегрешения, какие могут быть сведены к одному общему преступлению – замене Божеских законов человеческими установлениями, то вы бы со дня на день ожидали справедливой кары Божией и молили бы Господа только о времени для покаяния.

Было время, когда гражданские законы согласовались с Божескими, когда не только от низших, но и от высших должностных лиц требовалось соблюдение установленных Церковью обрядов, когда требование религиозной настроенности было первым требованием, предъявлявшимся к каждому начальнику, когда даже сенаторами назначались только лица, неуклонно соблюдавшие Посты Православной Церкви и бывавшие у исповеди и Св. Причастия. Так бережно охранялись Божеские законы; так глубоко уважались начала нравственной ответственности пред Богом. Это время прошло… Указанные начала, на протяжении веков, постепенно заменялись новыми. Вместо нравственной ответственности стала выдвигаться ответственность юридическая: человек стал бояться человека больше, чем Бога… Россия сбилась с пути и катится в бездну. Кто же может вовремя удержать ее от гибели, где тот маяк, при свете которого можно найти поворотный пункт? Как твердыня, которую не одолеют и врата адовы, стоит Православная Церковь, озаряя светом Истины каждого, кто приходит к ней. Но еще мало иметь свет пред собой: нужно иметь и глаза, чтобы его видеть, нужно желать еще и смотреть на него. Еще мало держать в руках Евангелие: нужно уметь прочитать его и иметь желание читать… И монастыри православные искони были очагами духовного света, научающими и возрождающими во мраке живущих, омывающими и очищающими погрязших в грехе. Оттуда шел свет истинного знания и в мир: там создались и основы русской государственности, столь отличной от государственности западно-европейской. Но и это время уже прошло… Что являют собой монастыри нашего времени? Вам лучше знать об этом, чем мне. Но и то, что я знаю, заставляет меня еще раз сказать вам – молитесь, чтобы Господь дал вам время хотя бы только для покаяния… Если вы не имеете сил идти путем своих предшественников и властью нравственной чистоты искоренять зло в мире, то, хотя бы, не вносите этого зла в ограду монастыря, в храм Божий, в свои кельи; оживляйте в своем сознании данные вами обеты Богу, а, если не можете этого сделать, если не находите в себе сил нудить себя для этой цели, то вы совершите меньший грех, если покинете обитель. Поставленный на страже интересов церковно-государственных, обязанный охранять святыню от поругания, я буду зорко следить за мельчайшими проявлениями церковной жизни в России, дабы согласовать ее с требованиями, какие предъявляются к ней и со стороны Церкви, и со стороны государства. Преклоняясь перед величием и святостью иноческой идеи, глубоко почитая монастырский уклад жизни, я не могу не видеть ни крайне тусклого выражения этой идеи, ни нарушения этого уклада и пренебрежения уставами. Ваша обитель, более чем какая-либо иная, останавливает мое внимание и требует моего попечения. В этом я вижу долг перед Святителем Иоасафом, понимаемый мною, однако, не только как заботу о внешнем благоустройстве обители, но и прежде всего как заботу о согласовании внутренней жизни обители с требованиями, предъявляемыми к ней Церковью и нашедшими столь яркое выражение в жизни и деятельности великого Угодника Божия, Святителя Иоасафа».

Кончилась церемония встречи, и братия разошлась по кельям, а через полчаса вновь собрались в храме, где Преосвященный Никодим служил напутственный молебен, с акафистом Святителю Иоасафу. По окончании молебна, простившись с Владыкою и братией монастыря, я в тот же день, 24-го сентября, вернулся на вокзал в свой вагон, где и остался ночевать, с тем, чтобы на другой день утром выехать в Харьков, а оттуда в Петербург.

Комментировать