- От редакции

- В. И. Щипин. Об этой книге и её авторе

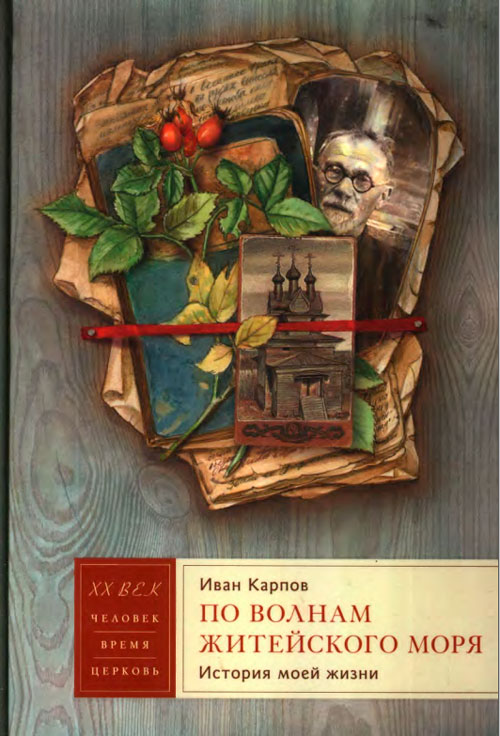

- По волнам житейского моря. История моей жизни

- Предисловие

- Глава 1

- Глава 2

- Глава 3

- Глава 4

- Глава 5

- Глава 6

- Глава 7

- Глава 8

- Глава 9

- Глава 10

- Глава 11

- Глава 12

- Заключение

- Переписка Ивана Степановича Карпова и Сергея Зосимовича Трубачёва

- № 1. И. С. Карпов — С. З. Трубачёву

- № 2. С. З. Трубачёв — И. С. Карпову

- № 3. И. С. Карпов — С. З. Трубачёву

- № 4. С. З. Трубачёв — И. С. Карпову

- № 5. И. С. Карпов — С. З. Трубачёву

- № 6. И. С. Карпов — С. З. Трубачёву

- № 7. И. С. Карпов — С. З. Трубачёву

- № 8. И. С. Карпов — С. З. Трубачёву

- № 9. С. З. Трубачёв — И. С. Карпову

- № 10. С. З Трубачёв — И. С. Карпову

- № 11. И. С. Карпов — С. З. Трубачёву

- № 12. И. С. Карпов — С. З. Трубачёву

- № 13. И. С. Карпов — С. З. Трубачёву

- № 14. И. С. Карпов — С. З. Трубачёву

- № 15. С. З. Трубачёв — И. С. Карпову

- № 16. И. С. Карпов — С. З. Трубачёву

- № 17. С. З. Трубачёв — И. С. Карпову

- № 18. И. С. Карпов — С. З. Трубачёву

- № 19. С. З. Трубачёв — И. С. Карпову

- № 20. И. С. Карпов — С. З. Трубачёву

- № 21. И. С. Карпов — С. З. Трубачёву

- № 22. С. З. Трубачёв — И. С. Карпову

- № 23. С. З. Трубачёв — И. С. Карпову

- № 24. И. С. Карпов — С. З. Трубачёву

- № 25. С. З. Трубачёв — И. С. Карпову

- № 26. И. С. Карпов — С. З. Трубачёву

- № 27. С. З. Трубачёв — И. С. Карпову

- № 28. И. С. Карпов — С. З. Трубачёву

- № 29. С. З. Трубачёв — И. С. Карпову

- № 30. И. С. Карпов — С. З. Трубачёву

- № 31. С. З. Трубачёв — И. С. Карпову

- № 32. И. С. Карпов — С. З. Трубачёву

- № 33. С. З. Трубачёв — И. С. Карпову

- № 34. И. С. Карпов — С. З. Трубачёву

- № 35. С. З. Трубачёв — И. С. Карпову

- № 36. И. С. Карпов — С. З. Трубачёву

- № 37. С. З. Трубачёв — И. С. Карпову

- № 38. И. С. Карпов — С. З. Трубачёву

- № 39. И. С. Карпов — С. З. Трубачёву

- № 40. И. С. Карпов — С. З. Трубачёву

- № 41. С. З. Трубачёв — И. С. Карпову

- № 42. И. С. Карпов — С. З. Трубачёву

- № 43. С. З. Трубачёв — И. С. Карпову

- № 44. И. С. Карпов — С. З. Трубачёву

- № 45. С. З. Трубачёв — И. С. Карпову

- № 46. И. С. Карпов — С. З. Трубачёву

- № 47. С. З. Трубачёв — И. С. Карпову

- № 48. И. С. Карпов — С. З. Трубачёву

- № 49. С. З. Трубачёв — И. С. Карпову

- № 50. И. С. Карпов — С. З. Трубачёву

- № 51. С. З. Трубачёв — И. С. Карпову

- Приложения

- Беседа со старообрядцами в 1910 году, 20 июля

- Биография гр[аждани]на Ивана Ст[епановича] Карпова

От редакции

«По волнам житейского моря» Ивана Степановича Карпова, простого крестьянина с русского Севера — редчайшее явление в нашей мемуарной литературе. Среди огромного объёма воспоминаний и записок о пережитом, среди множества исторических свидетельств она уникальна не жанром, а авторством: любой, интересующийся трагической российской историей XX века, прекрасно знает, как редки в мемуарной литературе крестьянские воспоминания. Мир русского крестьянства, ещё в начале XX столетия казавшийся бескрайним и вечным, в результате почти непрерывной цепочки трагедий фактически канул в небытие. Две революции, гражданская братоубийственная война, коллективизация и раскулачивание, Великая Отечественная война, хрущёвские «укрупнения» деревень, окончательное обнищание и разорение деревни в послеперестроечные годы и сегодняшние пустые заколоченные избы в некогда процветающих местах… Этот огромный слой русского народа — а перед революцией крестьянство составляло более 80% от 160-миллионной России — ушёл под волны истории молча, не оставив о себе частных свидетельств. Мы знаем исторические факты, статистику и директивы, но только в редких случаях мы можем заглянуть во внутренний мир русского крестьянина, увидеть жизнь его глазами, оценить события его взглядом. Это не удивительно: это результат не только неграмотности, сословной робости и привычно скромной самооценки, это отсутствие традиции — не только в России, но в России особенно. За редким исключением даже очень грамотному крестьянину не приходило в голову, что его частная жизнь с её повседневными тяготами могла быть кому-то интересной, более того — заслуживать увековечения.

Крестьяне о себе не писали, хотя не просто разделили со всеми трагическую судьбу страны, но оказались в итоге раздавленными историей. «Век-волкодав» оставил нам множество свидетельств, мемуаров о драматических, страшных страницах жизни профессоров и священников, князей и фрейлин, красных командиров и театральных режиссёров. Но крестьянство исчезло безгласно, опубликованные воспоминания крестьян — единичны. Тем ценнее для нас каждое сохранившееся свидетельство: его практически не с чем сопоставить.

Однако даже не историческими реалиями уникально описание Ивана Карпова, хотя за свою долгую, почти вековую жизнь ему довелось увидеть и пережить многое. Рукоположенный в своё время в диаконы и несколько лет прослуживший в Церкви, он знал разную жизнь, но никогда не знал лёгкой. И нищета, и голод, и невозможность прокормить семью, и заключение в лагерь, и «поражение в правах», и гонения со стороны односельчан — всё это было в его жизни, и обо всём этом он рассказывает просто и бесхитростно, спокойно и немного отрешённо, словно со стороны. И эта интонация отстранённости, смиренное, терпеливое приятие ниспосланного Богом, отсутствие особой рефлексии по поводу своих персональных страданий, превратности своей, отдельной судьбы, без которых не обходятся даже самые значительные воспоминания, как правило, отражающие эпоху как события, лично переживаемые автором, создают в этой книге особое настроение. Как раз эта интонация, начисто лишённая привычной для нас «интеллигентской» особенности описывать события, прежде всего, как знак своей личной судьбы, невольно вызывает в памяти слова библейского многострадального Иова: «Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать?» (Иов.2:10). Парадокс, но, рассказывая о своей жизни, автор постоянно убирает самого себя из фокуса, рассказывает именно о событиях, не вычленяя себя и свои страдания из общей трагедии страны. В этом есть какая-то высшая объективность, поразительное человеческое достоинство встречи со своей судьбой. Автор знает, «от Кого это было», и принимает всё, ниспосланное Им.

«В Боге мой покой», — завершает свою книгу крестьянин Иван Карпов, по сути, повторяя знаменитые слова св. Иоанна Златоуста: «Слава Богу за всё». Спасибо ему за этот удивительный духовный урок!

В. И. Щипин. Об этой книге и её авторе

Воспоминания Ивана Степановича Карпова, простого северного крестьянина, которые держит сейчас в руках читатель, являются уникальным документом эпохи, эпохи уничтожения святой Руси и создания безбожного, жестокого, беспощадного государства, ломки традиционного крестьянского уклада, всех сторон жизни русского народа. Но воспоминания в то же время показывают, как их автор смог пронести через всю свою нелёгкую жизнь, полную драматических, а порой и трагических событий, светлую, чистую веру в Бога.

Крестьянские воспоминания — чрезвычайно редкое явление в русской литературе. Известно лишь о нескольких десятках таких произведений, тогда как мемуары дворян, чиновников, купцов насчитываются тысячами. Тем ценнее книга И. С. Карпова, в которой слышен голос не только автора, но и десятков тысяч униженных и оскорблённых, кто не оставил ни единой строчки о своей жизни.

Весь жизненный путь Ивана Степановича был усеян отнюдь не розами, но шипами, а многие события и повороты судьбы были глубоко символичны.

Иван Степанович Карпов родился 21 февраля 1888 года и прожил долгую жизнь, умерев 1 апреля 1986 года в возрасте 98 лет. Появился на свет Иван Степанович в обычной крестьянской семье в деревне Звягинской Ляховской волости Сольвычегодского уезда Вологодской губернии. С первых минут рождения мальчика было ясно, что уготована ему нелёгкая судьба. Жизнь новорождённого висела на волоске, сначала он не подавал признаков жизни, и только когда повитуха положила его к тёплой печке, младенец ожил.

Религиозная мать с ранних лет воспитывала сына в православии, в глубоком уважении к Церкви. Когда Ваня закончил четырёхклассное земское училище, и ему исполнилось 14 лет, мать по ранее данному обету отдала мальчика в Соловецкий монастырь, где Иван стал певчим. Это первый символ: Соловки определили всю дальнейшую жизнь юноши. Активное участие в церковной жизни, каждодневное, ежечасное общение с монашествующими. За два года пребывания в монастыре он овладел нотной грамотой, сольфеджио, познакомился с основами литургики. Было время и для размышлений о будущей жизни на родине. О том, как рассуждал 15-летний отрок за полгода до отъезда из монастыря, свидетельствует письмо, написанное им в 1903 году другу и односельчанину Афанасию Карпову:

Господину любезному другу А. И. Карпову.

Благодарю тебя за твои письма и желаю Вам от Господа Бога по молитвам преподобных Зосимы и Савватия здоровья и благополучия. Здесь осень: то растает, то заморозит, и теперь всё обледенело, и берегись, чтобы не ушибиться. Погоды записываю с сентября. Очень жалко, что глупы наши мужики и рубят пихту, ведь от этого можно испортить весь ручей. По-моему бы, общими силами нужно насадить во весь ручей. От суеверия и неведения дети вырастают дикарями, вкоренёнными во все глупости. Как можно старайтесь при Божьей помощи на пользу деревни, хотя бы кто и обругал за это и осмеял. Насчёт опытов постарайтесь. Если даст Бог, приеду, так выпишем «Сельский вестник», «Крестьянское хозяйство», «Русское чтение». Старайтесь и других увлекать и уговаривать выписывать газеты. Я намерен насеять на новину гороха для удобрения и опыта. Волосы не обстриг ещё, потому что ещё коротки.

Друг твой И. Ст. Карпов. 1903 года 15 декабря[1].

Письмо не мальчика, но мужа! В письме он сообщает, что ведёт наблюдения за погодой, записывая в дневник; озабоченный общими нуждами родной деревни, сожалеет о вырубке пихты вдоль ручья; призывает друга делать полезные дела для однодеревенцев. Здесь же он, видимо, отвечая на какое-то сообщение Афанасия, указывает на необходимость правильного воспитания детей. Из послания видно, что Иван по возвращении намерен экспериментировать в полеводстве. Круг его интересов уже достаточно широк: помимо обычного крестьянского труда он собирается много читать, выписывая три газеты.

В мае Иван вернулся на родину. Чем можно заняться ещё, кроме работы на своём земельном наделе, чтобы прокормить семью? Он принимает решение пойти в ученики к столяру. Это второе символическое событие. Ведь он мог стать кузнецом или заняться сапожным ремеслом, так развитым на его родине — в богатейших северодвинских волостях Ляховской и Черевковской. Но почему-то тянуло к дереву: мягкому, податливому материалу, который в то же время мог быть твёрже железа, как, например, северная лиственница. Нет, он хочет взять в руки рубанок. Вспомним, что рубанок — атрибут плотника Иосифа, который стал символом самоотверженного, смиренного в своей участи человека!

Овладев ремеслом, он делал столы, стулья, табуретки, оконные рамы, продавал свои изделия на ярмарках села Черевково, что находилось неподалёку. Спустя какое-то время он был назначен псаломщиком одной из сельских церквей на Северной Двине.

Грянула мировая война. И опять символическое событие. Не дал Господь ему в руки оружия, ни разу он не выстрелил в человека: не убий! Двадцативосьмилетний И. С. Карпов был призван в армию 16 февраля 1916 года. Дома осталась жена с тремя малолетними детьми. В уездном городе Сольвычегодске Карпов прошёл медицинскую комиссию, был признан годным к военной службе и, наконец, вместе с ещё тысячей новобранцев отправлен через Котлас в город Рыбинск. В Рыбинске их разместили в казармах 87-го запасного пехотного полка. Служба в Рыбинске началась достаточно удачно: командир полка поручил Карпову как бывшему псаломщику организовать полковой церковный хор. Карпов справился с этой задачей. Два раза в неделю он проводил спевки хора, в эти дни певчие освобождались от строевых занятий. После спевок они отправлялись в баню, а потом, получив увольнительные, выходили познакомиться с городом, послушать образцовый хор в Крестовоздвиженском кафедральном соборе. Иван Степанович писал: «С увлечением слушаешь архиерейский знаменитый хор, иногда знакомое песнопение или концерт, и дорого для меня то, что я вижу свою недоучку и замечаю свои ошибки».

Спустя полгода молодые солдаты приняли присягу. Полк был отправлен на фронт, а Карпов в составе команды из 15 человек получил назначение во 2-й запасный пулемётный полк под Петроград. И ему вновь повезло. Узнав об увлечении Карпова работой с деревом, его направили в мастерскую столяров и резчиков по дереву.

Из воспоминаний: «Построена в казарме церковь, и из армии направляют специалистов создавать иконостас. Четыре столяра уже заканчивают свою работу, так же и токари, а резьба по дереву только начинается. Художники-иконописцы в отдельном помещении спешат кончить свою работу к назначенному сроку. Резчики с удовольствием пригласили меня на свою работу, поручая мне не очень сложные рисунки, но, видя моё увлечение, стали давать более сложные рисунки». Кроме того, Карпова назначили денщиком к полковому священнику и определили псаломщиком полковой церкви. Для проживания ему определили церковную сторожку.

Жизнь наполнена до предела, Карпов занят целый день: служба в церкви, спевки церковного хора, выполнение обязанностей денщика полкового священника, занятия резьбой по дереву, а вечерами и по ночам ещё и переписывание песнопений с партитур. По субботам он был обязан ездить в Александро-Невскую лавру за просфорами, где мог наслаждаться пением монашеского хора, пожалуй, лучшего в Петрограде. Как это ни странно, но при чтении воспоминаний Карпова возникает впечатление, что он был счастлив!

Февральская революция, октябрьский переворот. Но Карпову удалось демобилизоваться и вернуться домой только в конце 1918 года. Вновь служба псаломщиком, а затем и рукоположение в дьяконы. Именно тогда началось «хождение по мукам» Ивана Степановича. Лишённый избирательных прав как служитель культа, он не мог дать своим детям полноценного образования. По той же причине ему отказывали в медицинской помощи, облагали непосильным налогом, не принимали в колхоз.

Как добыть деньги на пропитание семьи? И тут происходит ещё одно символическое событие: он начинает заниматься пчеловодством, весьма редким на Русском Севере занятием. Вспомним, как премудрый Соломон отзывается о пчеле: Пойди к пчеле и познай, как она трудолюбива, какую почтенную работу она производит; её труды употребляют во здравие и цари и простолюдины; любима же она всеми и славна; хотя силою она слаба, но мудростию почтена (ср.: Притч.6:8). Пчела стала его кормилицей, а иногда и защитницей. Когда деревенские комсомольцы в очередной раз пытались разрушить пасеку, рой разъярённых пчёл набросился на хулиганов, так что те едва остались живы от сотен укусов.

Но несчастья продолжают преследовать Ивана Степановича. В 1937 году И. С. Карпов трудился столяром в архангельской артели «Северный художник». В ночь с 10 на 11 декабря вдруг раздался резкий и требовательный стук. Наспех одевшись, Иван Степанович открыл дверь и увидел перед собой вооружённого человека в форме НКВД и ещё каких-то людей: мужчину и женщину. Недолгий обыск, арест и архангельская тюрьма. Громоздкий механизм НКВД крутился неспешно. 11 декабря арестовали, 15 декабря вызвали для составления анкеты арестованного, и, наконец, 19 декабря был проведён допрос, один-единственный за всё время так называемого следствия. Приведём весь текст допроса, это не утомит читателя, так как он состоит из одного вопроса и одного ответа!

Итак, единственный вопрос следователя, старшего лейтенанта госбезопасности: «Вы арестованы за контрреволюционную агитацию, систематически проводимую вами».

Ответ Карпова: «В контрреволюционной агитации виновным себя не признаю».

И всё! У следствия больше вопросов не было. А зачем — всё и так предельно ясно. Так решением тройки Управления НКВД по Архангельской области 5 января 1938 года получил Иван Степанович десять лет исправительно-трудового лагеря за «антисоветскую агитацию». Спустя девять месяцев пребывания в лагере к Ивану Степановичу обратился заключённый-экскаваторщик, который под конвоем отправлялся в командировку в Киров. Он предложил Карпову: «Ты пиши заявление Верховному прокурору Вышинскому, дай мне семь рублей, и я твою жалобу спущу в почтовый ящик». Тот согласился, хотя слабо верил в осуществление задуманного.

Прошло семь месяцев, и случилось чудо! Вспоминает Карпов: «Третьего мая все ушли на работу, и я занялся приведением в порядок палатки. Вдруг вбегает человек из конторы и немедленно вызывает меня в контору: сейчас домой поедешь! Я онемел, потерял равновесие и пришёл в контору почти без рассудка». Здесь ему наскоро объявили постановление особоуполномоченного Управления НКВД по Архангельской области: «Произведённой проверкой материалов следственного дела и передопросом свидетелей установлено, что предъявленное Карпову Ивану Степановичу обвинение в контрреволюционной деятельности не подтверждено. На основании изложенного <…> Карпова Ивана Степановича от отбывания им меры наказания в лагере освободить». Тут же вручили запечатанный пакет с документами и практически вытолкали растерянного и плохо понимавшего происходящее Ивана Степанович за ворота. Начальник караула на прощанье погрозил Карпову пальцем: «Ты позабудь своего Иисуса, а то опять сюда же придёшь».

Итак, позади более полутора лет лагерей. А потом опять — жизнь впроголодь, отправка детей нищенствовать, чтобы хоть как-то прокормиться, потеря двух сыновей на фронтах Великой Отечественной войны. Через всё прошёл Иван Степанович, но сохранил светлую веру в Бога и веру в человека, доброту и справедливость.

Что заставило Ивана Степановича в возрасте 82-х лет вдруг взяться за перо и начать писать мемуары? В 1969 году произошла знаменательная встреча с симфоническим дирижёром и церковным композитором Сергеем Зосимовичем Трубачёвым, заведующим кафедрой оркестрового дирижирования Государственного музыкально-педагогического института имени Гнесиных. После единственной встречи завязалась переписка, которая велась в течение 17-ти лет и составила более трёхсот писем! Все они бережно хранятся у детей Сергея Зосимовича: сына — игумена Троице-Сергиевой лавры Андроника и дочерей — Марии Сергеевны Трубачёвой (научного сотрудника Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И. Э. Грабаря), и Ольги Сергеевны Никитиной (преподавателя фортепиано Школы искусств).

Письма Карпова интересны сами по себе, но когда тут же можно прочитать ответы на них Трубачёва, читатель становится свидетелем интереснейшего диалога собеседников, увлечённо обсуждающих вопросы и проблемы духовной и оперной музыки, книги классиков и современников, вопросы Трубачёва об особенностях исполнения церковных песнопений в Соловецком монастыре и обстоятельные ответы Карпова об особенностях соловецкого распева, исполнения по крюкам и многое-многое другое. О письмах Ивана Степановича Сергей Зосимович писал: «Письмо Ваше и удивило меня, и обрадовало. Удивило ясностью мысли, свежестью памяти, своеобразием слога и твёрдостью почерка».

Именно С. З. Трубачёв подтолкнул Карпова к написанию воспоминаний. В одном из писем он процитировал строки из книги Шаляпина «Маска и душа»: «Много горького и светлого в жизни человека, но искреннее воскресение — песня, истинное вознесение — песнопение». Иван Степанович нашёл эту книгу в сельской библиотеке и, прочитав, тут же в письме от 14 июля 1970 года ответил: «Я питаю мысль описать всю свою жизнь, с детства несчастную, до невероятности трагическую, но по малограмотности сомневаюсь, чтобы удовлетворительно что-нибудь получилось. Придётся описывать невероятно печальные факты и жизнь деревни 80 лет назад. И получилась бы непревзойдённая история, охватывающая жизнь и события в течение 80 годов».

Трубачёв высказал свои соображения на этот счёт в письме от 18 июля 1970 года: «В последнем письме Вы говорите о желании написать воспоминания о своей жизни. Если только найдутся у Вас силы… непременно возьмитесь за этот труд. <…> Очень интересно видеть, как постепенно возникает и развивается личность. Интересны и факты окружающей вас жизни — из живых впечатлений создаётся неповторимо живая картина действительности, хотя бы и в очень ограниченном отрезке места и времени. <…> Описать всю Вашу жизнь за 80 лет — труд непосильный. Пишите частями. Пишите только о том, чему лично Вы были свидетель и очевидец. Как интересно будет прочитать Ваши воспоминания, да и не только мне… Убеждён, что запись воспоминаний увлечёт Вас, ведь в них — живая жизнь, о которой Вам есть что сказать, но сказать надо правдиво и просто, так, как Вы думаете и переживаете». Так в 1970 году и родилась идея воспоминаний Карпова «По волнам житейского моря».

Огромное место в переписке занимает обсуждение музыки как церковной, так и светской. 7 ноября 1969 года Иван Степанович писал: «Музыка и пение — это моя страсть». Он играл на фисгармонии: «Хотя я не достиг совершенства <…> но, заучивая, пробегая десятки раз одно песнопение, играю для себя удовлетворительно». В репертуаре старика, жившего в маленькой деревне на Северной Двине, в убогом домике, были произведения Бортнянского, Ломакина, Веделя, Архангельского, Турчанинова, Соколова, Дегтярёва и других известных композиторов. Только партитур концертов Дмитрия Бортнянского в его собрании насчитывалось 35! Сергей Зосимович направлял Карпову бандероли с граммофонными записями опер «Иван Сусанин», «Сказание о невидимом граде Китеже», «Борис Годунов», «Демон» и др. Особо оценил Иван Степанович подарок Трубачёва — запись «Реквиема» Моцарта. В письме от 14 мая 1970 года он писал: «Моё восприятие выше и сладостнее музыки «Реквиема» Моцарта уже вместить не может». Сергей Зосимович отвечал: «Согласен с Вами, что в музыке самое прекрасное — это «Реквием» Моцарта». И. С. Карпов не оставался в долгу, он переписывал для С. З. Трубачёва партитуры имевшихся у него музыкальных произведений. Тот писал в ответ: «От Вас <…> на память у меня <…> есть ноты, едва ли кому-либо из Ваших близких захотелось бы их иметь, а для меня хоровые партитуры — большая ценность».

Тяга к знаниям и чтение были второй страстью Карпова. С детства чтение стало необъемлемой частью жизни Ивана Степановича. В переписке Карпова и Трубачёва обсуждаются произведения Пушкина, оба с осуждением относятся к позиции Льва Толстого по отношению к религии. Иван Степанович сообщает, что в его личной библиотеке есть книга Джона Мильтона «Потерянный и возвращённый рай» с иллюстрациями Густава Доре, которую он с удовольствием перечитывает. Узнав, что Сергей Зосимович не читал книгу архимандрита Павла (Леднёва) «Беседы со старообрядцами», И. С. Карпов заботливо переплёл свой экземпляр и отправил в Москву.

Корреспонденты не обходили стороной и бытовую сторону своей жизни. Иван Степанович подробно описывал свои заботы по уходу за пчёлами, садом и огородом, в суровую зиму 1985–1986 года рассказывал о двухметровых заносах вокруг дома, о том, как соседям приходится чуть ли не ежедневно откапывать их маленький домик от снега.

Для И. С. Карпова эта переписка стала духовно-нравственной отдушиной, своеобразным дневником, катализатором мысли и неким черновиком, подготовительным материалом для его воспоминаний. И тот, и другой, увидевшись только один раз в жизни, уже не мыслили себя без этих писем.

Переписка И. С. Карпова и С. З. Трубачёва является ярким примером неразрывной духовной связи окраины и центра, продолжающей поддерживать культурное единство России. Несомненны взаимовлияние, взаимодействие и взаимообогащение двух глубоко религиозных людей, совершенно разных по воспитанию, образованию, образу жизни, возрасту, которых объединила общая страсть — любовь к духовной и классической музыке.

В конце 1969 года умерла жена Ивана Степановича — Мария Ивановна. Горю старика не было предела. «Со смертью Маруси всё стало в другом свете, не стало иметь никакой цены», — писал он в письме от 8 января 1970 года. В следующем письме: «А всё-таки одинок я, не с кем поделиться занимающими меня вопросами. Если бы увидеться с Вами, то, кажется, на неделю хватило бы беседовать». Одиночество заполнялось заботами по хозяйству, молитвой и игрой на фисгармонии. Вскоре из Котласа приехала дочь Галина помочь отцу. С этого момента они и жили вместе вплоть до кончины Ивана Степановича в 1986 году. Без дочери он обойтись не мог, с каждый годом силы уходили. А хозяйство было большое. Главное богатство — пчёлы. Большой огород и, главное, сад, вернее, ягодник. Иван Степанович выращивал землянику, смородину, малину, черноплодную рябину. На огороде — картофель, свеклу, морковь. В теплицах росли огурцы и помидоры. «Все сорта высшего качества, выведенные вновь, несравненно урожайнее прежних сортов, — писал садовод в одном из писем. — Земляника выведена несколько лет назад в Вологде селекционером Антоновой. Малина у меня приобретена из Устюга от садовода инженера Шапирова, очень урожайная, крупноплодная». Значительная часть мёда, ягод и корнеплодов продавалась. Все доходы и расходы тщательно записывались, учитывалась каждая копейка. Но чему тут удивляться? Вплоть до 1975 года Иван Степанович получал пенсию 28 рублей. Кое-кто из соседей считал Карпова скупым человеком, но в его приходно-расходных тетрадях встречаются записи о взносе на сооружение мемориальной доски воинам, погибшим во время Великой Отечественной войны, о переводе ста рублей в Фонд мира, регулярных расходах на милостыню во время посещения Красноборской церкви и т. п. Из того немногого, чем он располагал, Иван Степанович, не задумываясь, делился с ближним, чем мог, а сам жил, руководствуясь словами апостола Павла: Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть (Евр.13:5).

Казалось бы, что жизнь, полная невзгод и лишений, должна была превратить И. С. Карпова в человека нелюдимого, замкнутого, чёрствого. Но люди, хорошо знавшие Ивана Степановича, вспоминали, что он был общительным человеком, любящим поговорить и умевшим внимательно слушать собеседника.

С момента кончины И. С. Карпова прошло уже более четверти века, но память о нём жива, и прежде всего благодаря оставленным им воспоминаниям. Жизнь и судьба этого удивительно чистого человека, кроткого и вместе с тем твёрдого в своих убеждениях, позволяют нам, живущим в XXI веке, ещё раз утвердиться в том, что только Вера может помочь вынести все те испытания, которые посылает нам Господь Бог.

Искренняя благодарность и признательность всем, кто помогал в работе по сбору материалов об И. С. Карпове и подготовке к печати его воспоминаний и переписки:

Аксеновской Татьяне Ивановне, внучатой племяннице И. С. Карпова, с. Красноборск Архангельской обл.,

Андронику (Трубачёву), игумену Троице-Сергиевой лавры, Сергиев Посад,

Благодарёвой Марине Валерьевне, учителю истории Пермогорской основной общеобразовательной школы, Красноборский район Архангельской обл.,

Бударагину Владимиру Павловичу, завудующему Древлехранилищем ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН, Санкт-Петербург,

Дудаладовой Наталье Александровне, сотруднику архива УФСБ по Архангельской обл., Архангельск,

Зуевой Елене Владиславовне, директору Красноборского историко-мемориального и художественного музея, Архангельская обл.,

Варсонофию (Чугунову), игумену Антониево-Сийского монастыря, Архангельская обл.,

Копыткову Василию Викентьевичу, историку, Москва,

Кузнецовой (Самойловой) Елене Николаевне, правнучке И. С. Карпова, г. Барвиха Московской обл.,

Ладкиной Ольге Юрьевне, внучке И. С. Карпова, дер. Калинка Гридинская Красноборского района Архангельской обл.,

Лапиной Татьяне Владимировне, заведующей Черевковским филиалом Красноборского историко-мемориального и художественного музея, Архангельская обл.,

Ноговицыну Владимиру Валерьевичу, журналисту, Сольвычегодск, Архангельская обл.,

Пановой Елене Савватьевне, главному хранителю Красноборского историко-мемориального и художественного музея, Архангельская обл.,

Рашеву Геннадию Изосимовичу, г. Коряжма, Архангельская обл.,

Санакиной Татьяне Анатольевне, начальнику отдела публикации и использования документов Государственного архива Архангельской обл.,

Трубачёвой Марии Сергеевне, научному сотруднику Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И. Э. Грабаря, Москва,

Шумилову Николаю Алексеевичу, заместителю директора Государственного архива Архангельской обл. по научной работе.

По волнам житейского моря. История моей жизни

Житейское море, воздвизаемое… напастей бурею.

Ирмос[2] 6-й песни Канона покаянного ко Господу нашему Иисусу Христу

Предисловие[3]

Исполняя задачу столь для меня трудную, как описание своей жизни, считаю обязанным объяснить причину, побудившую меня на этот труд.

Будучи служителем Церкви, со дня революции, во время ломки старого быта и построения нового советского общества, пришлось пережить все гонения на церковнослужителей и на себе лично испытать вплоть до ужасов тюрьмы. И последующая жизнь моя в новом советском обществе выделяла меня как бывшего служителя Церкви, отставшего от современной культуры.

Вот это и навело меня на мысль оставить после смерти своё писание для любознательных, может, и прочитают и вынесут свой суд обо мне, грешном. Современный, беспристрастный, хотя и не верующий человек прочтёт как историю времени построения нового советского общества, а верующий — как борьбу со старыми традициями и гонение на Церковь во время революции.

Настоящее моё описание своей жизни если случится прочесть человеку образованному, пусть не удивляется, что написано не грамматически, с орфографическими ошибками[4], как у человека малообразованного, кончившего начальную школу в 1899 году, 71 год назад[5]. Я писал о фактах кратко и насколько мог ясно. При пространном описании получилась бы большая книга, требующая большого времени для чтения.

Глава 1

Начало моей памяти 1891 год. Запомнил я, что в весеннее время меня, маленького, трёхлетнего, на руках вынесла девушка на крыльцо, чтобы охладить меня, я болел корью, была сыпь, и сильно болела голова. Я знал, что эта девушка не наша, а нищая, и нет у ней ни отца, ни матери — она найдёныш, внебрачная. Она проживала у нас и помогала маме в работах. Звали её Федосьей.

Отца я мало видел днём дома, не знаю, где он днём находился, а приходил домой поздно вечером, поужинав, ложился спать рядом со мной на полу, потому что у нас ни кроватей, ни стульев не было, были около стен лавки и обеденный грубо сделанный стол. От отца сильно пахло табаком.

Был дедушка 80-ти лет, спал он на лавке с подставленной скамейкой. Помню, летом в избе никто не спал, все спали на повети[6] на сеновале, так как в избе было много клопов.

Был у нас очень смирный старый конь Рыжко, очень я любил Рыжка, и меня часто садили ему на спину, и я только и ждал этого случая. Дедушка чистил Рыжка железной щёткой. Была у нас корова и несколько овец.

Мама, проснувшись, вставала на молитву перед иконами и клала земные поклоны. Дедушка почему-то, если позволяет погода, выходил на крыльцо и молился на часовню, читая молитву «Спаси, Господи, люди Твоя»[7]. Не знаю, знал ли он ещё какую молитву. Федосья тоже молилась, мама учила её молиться.

Все были неграмотные, а мама какими-то судьбами научилась славянским буквам и умела складывать слова и стала меня учить алфавиту: аз, буки, веди, глаголь, добро, есть, живете, зело, земля, иже, и, како, люде, мыслете, наш, он, покой, рцы, слово, твердо, ук, ферт, хер, кси, пси, ер, юс, фита, ижица. Это мне, малышу, было под силу.

А вот складывать слова долго не мог научиться, но наконец одолел и эту премудрость. Например, как сложить слова Иван, Степан, Семён? Иже, веди, аз, наш, ер — Иван. Слово, твердо, есть, покой, аз, наш, ер — Степан. Слово, есть, мыслете, есть, наш, ер — Семён. Приходилось складывать слова и читать очень медленно. Сначала учили из Псалтири псалом «Блажен муж»[8]: буки, люди, аз, живете, есть, наш, ер — блажен; мыслете, ук, живете, ер — муж. Мама часто при свете лучины садилась с Псалтирью и пальцем водила по буквам (Федосья, видимо, не интересовалась грамотой).

Спать ложили меня рано на полу, а мама и Федосья сидели с лучиной до полуночи за прялкой, дым от лучины ел глаза.

Дедушка вечером приготовлял для лучины плахи[9] и садил в печь для просушки. Отец в это время уходил к соседям покурить табаку и возвращался домой, когда ложились спать.

Окна у избы были маленькие, не окосяченные, размером 32х32 сантиметра, вставлялась рамочка с одним стеклом, замерзала, в избе темно и сыро, к ночи в наружной стороны в окна вкладывалась соломенная мата, и стекло в течение ночи оттаивало.

Не было дровяных пил, и дрова заготовляли на топор. Вечером на заре у всех почти домов раздаётся стук топора, идёт заготовка дров к следующему утру.

Не знаю, дедушка или отец смастерил мне салазки, сделали горку, и вечером Федосья садила меня себе на колени в салазки, и мы катились.

У мамы было очень много работы: прясть, пряжу белить на снегу, ткать холст — и Федосья к этой работе приучилась.

Отец ездил за сеном, за дровами, но наш добрый Рыжко стал старый, стал спотыкаться, обессилел. Поехали отец и дедушка на Крещенскую ярмарку в Красноборск[10] и променяли карька на вороного коня. Поставили в конюшню, пришёл дедушка утром к коню, а он лежит ногами под яслями и весь укатался в навозе. Дедушка каждое утро чистил коня, но повторялось одно и то же. Для работы конь неплохой. И решили отец и дедушка, что коня мучит домовой, «дедушка». Этот «дедушка» в каждом доме живёт и одних коней любит, а других мучит. Решили и этого вороного променять. Поехал отец в Красноборск на Алексеевскую ярмарку[11] (17 марта старого стиля). Не знаем подробности мены конями, а нам сосед привёл не на узде, а на верёвке коня на трёх ногах, а через сутки привезли пьяного мертвецки отца без саней, дуги и хомута. Трое мужиков втащили отца в избу пьяного до бессознания.

Я уже чувствовал тяжесть положения, хотя был четырёх-пяти лет, утрату коня, саней, сбруи, и слёзы мамы, и угрозы дедушки.

Ранним утром отец ушёл в кабак (кабак был в деревне через полверсты[12]), а дед взял увесистую рябиновую палку и так отколотил в кабаке отца, что, проспавшись, отец показал на теле все синяки. С этого времени я стал уже понимать, что все мы не живём, а мучимся.

Отец редко стал находиться дома — то у соседей курит табак, то в кабаке. Дома отец иногда чинил свои развалившиеся валенки (хорошие-то уже променял).

Мама ходила по церквам, заказывала молебны, сама усердно со слезами молилась. Но, видимо, Богу нужно было судить иначе. И вот мама решилась идти пешком в Киев[13], к старцу Никодиму[14], пошли с ней две девушки и две женщины, всякая со своим горем. Путеводителем был старичок Лука Бережной, который восемь раз ходил и знал, где лучше идти и где есть дома для паломников, где можно отдохнуть, помыться и починить обувь. Каких жертв стоило такое путешествие! Конечно, питались в дороге подаянием, так как с собою ни хлеба, ни денег не было. Девушки шли за советом, как устроить свою жизнь, а женщины излить своё горе. Все были приняты и получили совет. А маме сказал старец, что ничего тебе не поделать, твоя скорбь велика, и Бог всё видит, но отчаяние Иуды[15] велико и отчаяние твоего мужа велико. С таким загадочным, нерешённым предсказанием и камнем на сердце вернулась мама домой.

Пять лет тому назад одна старушка рассказала мне о путешествии в Киев, и она была свидетельницей слов, какие сказал маме старец Никодим.

Годы шли. У мамы было 11 детей, в живых осталось нас двое: я и мой брат моложе меня на десять лет.

Хозяйство наше постепенно разрушалось. Отец, хотя на время просыпался и домашнюю работу выполнял, но на хромом коне ничего не заработаешь, разве дров для себя кой-как привезти. Да и вообще в то время негде было найти работу дома, кроме города Архангельска.

Меня уже стали летом брать с собой на работу, чтобы не оставлять одного дома.

Федосья прижилась у нас, и, видимо, ей неплохо было у нас, ведь она круглая сирота и внебрачная, а в то время тяжкое клеймо висело на таком человеке.

Хлеба для себя у нас хватало, потому что были раскопаны полянки, не входящие в душевые наделы. Пашни и жатвы было много, все жали и мне давали маленький серп.

Со мной был чрезвычайный случай. В сентябре, уже на жатве, было холодно, и для меня был разведён костёр, и я на огне пёк репу. Грея на огне спину, я не чувствовал никакого ожога, а чувствовал тепло, а мама увидела: полушубок мой огнём горит. Отец бежит тушить мой пожар, а я убегаю от него, думая, что побить меня хочет. Кой-как сорвали с меня полушубок, и я ничуть не пострадал, только вшили в спину кусок овчины с большую тарелку.

Когда дожинали последний сноп овса, оставляли немного овса несжатого, навивали пучок и приговаривали кому-то в подарок, не знаю кому, вероятно, какому-то дедушке-домовому. Последний сжатый сноп дедушка приносил домой и ставил под божницу за столом. Мама зажигала лампадку и благодарила Бога. Хотя стол наш был самый скудный, но по обычаю в день окончания жатвы готовили какие-либо жиры с толокном или ячменной крупой.

Ни слёзы мамы, ни угрозы дедушки отца не трогали, и он не мог остановиться, не пьянствовать.

Дедушка ухаживал за трёхногим конём, и конь был тяглый, опахивал нашу пахотную землю. Дедушка стал дряхлеть, часто лазил на печь отдыхать, но и по силам работал, ему было тогда 83 года. Он был мастером складывать рожь в скирды и знал какой-то волшебный заговор против мышей, чтобы они не трогали хлеба. Его самая главная работа при молотьбе: сушить овины и выбрасывать сухие снопы из овина, причём он вылезал из овина весь чёрный и плевал сажей. Так шла обычно наша жизнь до 1895 года.

В 1895 году у нас в Ляхове открылась первая школа грамоты с четырёхгодичным обучением, с вывеской «Земское начальное училище». Здания для школы не было, поэтому для неё арендовали двухэтажное здание крестьянского дома. Во втором этаже вместилось всего 60 человек. Объявили запись учеников, и мама повела меня записывать. Много родителей повели записывать своих детей. Много было взрослых до 16–18 годов. Записывали не моложе восьми лет, а мне было семь. Мама сказала учителю, что мне восемь лет, а тут кто-то сказал учителю, что я грамотный. Учитель подал мне азбуку и заставил читать: «Коля пошёл к бабушке, бабушка дала ему две груши». Я начал: како, он, люди, юс — Коля; покой, он, ша, он, люди, ер — пошёл. Учитель, улыбаясь, взял у меня азбуку и сказал: «На будущий год приходи». Мама заплакала, и я всю дорогу, идя домой, плакал.

На следующий день в школе был водосвятный молебен о начале учения. Народу собралось очень много, до тесноты. Завидно было счастью других, ведь не все попали из-за тесноты здания. Учитель разрешил желающим родителям посещать и стоять на уроках, и я много раз бывал.

Каждый месяц в субботу либо на праздник служили всенощную, и это было для нас с мамой радостное событие. Я уже ранее с дедушкой и мамой молился и знал молитвы.

Дедушка каждый год в Великий пост в церкви говел целую неделю, и один раз и меня, малыша, отправили с ним. Я не мог выстаивать длинной великопостной службы и садился на лавку у церковной сторожки. Дедушке очень тяжело было класть земные поклоны. Меня причащали без исповеди. В церкви по правую сторону не было клироса, а в каменном углублении (ниша) стоял резной из дерева в рост человека св. Николай Чудотворец с евангелием в руках. (Почему-то церковные власти приказали взять из дерева резную статую в Великоустюжский музей, и черевковские прихожане очень жалели). Моя поездка с дедушкой кончилась неблагополучно — я потерял хорошие рукавички, подаренные мне тётушкой Ольгой. Их вытащил из кармана один мальчик-нищий, это видели, но где его найдёшь. Хотя стоили они восемь копеек, но я остался в мороз без рукавиц, а у дедушки не на что было купить другие.

Я уже в 1896 году в школу ходил, когда дедушку пришёл исповедать отец Харлампий[16] — наш законоучитель. И вскоре дедушка умер. Теперь состояла наша семья из пяти человек: отца, мамы, меня, девочки, сестры Марии, двух лет, и Федосьи[17]. В том году была эпидемия скарлатины и дифтерита, и сестра Мария и многие дети померли от скарлатины и дизентерии, да и все мои братья и сёстры, которых у мамы было одиннадцать, умерли от оспы и скарлатины.

Мама мне говорила, что я родился мёртвым, так как роды были без всякой посторонней помощи, и я мог бы погибнуть, но Федосья подняла меня на голбец[18] к тёплой печке, и я оказался с признаками жизни. А отец в это время был в кабаке. Жизнь мамы была в опасности, и в этот момент она дала обещание Богу: если я останусь жив и она останется жива, послать меня на год к преподобным Зосиме и Савватию, Соловецким чудотворцам[19].

Отец извлекал из хозяйства всё, что стоило хоть ничтожные копейки. А мама забеременела. Летом в 1899 году я ночью услышал стон и крики в избе (спал я на сеновале), в этот момент мама родила мальчика, тут находился при родах отец. Он взял мальчика, поднял на голбец к печке и сказал мне: «Ну, Ванька, придётся тебе идти в солдаты, ведь родился-то парень». Такое ужасное положение было у всех женщин — не было медицинской помощи при родах. Родили на жатве, уборке сена, до последней минуты работали, а на другой день после родов за работу принимались.

Видимо, мама при этих родах дала обещание съездить к преподобным Зосиме и Савватию и меня взяла с собой, а двухлетнего братца моего сдала на попечение своей сестры — моей тётушки.

С нами поехала из соседней деревни женщина со своим сыном, тоже учеником школы. Ехали мы на барже целую неделю, платили по 50 копеек, а на пароходе надо платить рубль. За билет в Соловки нужно четыре рубля, но у нас денег не было, и мама подала в кассу 15 аршин[20] белого холста.

Пароход «Михаил Архангел» небольшой, нас посадили в трюм. Поднялась такая качка, что людей и вещи кидало, как щепки, из стороны в сторону. Никто не остался цел, все ублевались и укатались в блевотине и изгадили весь трюм.

В гостиницу нас не пустили, а отправили в купальню на Святое озеро[21], где после купания дали ярлык для входа во Святые ворота монастыря. Нашу нищенскую одежду мама вымыла и высушила на солнце на берегу моря. Пробыли мы в монастыре пять дней, ходили к дяде[22] в келью. На обратном пути абсолютная тишина, море как зеркало.

В Архангельске ночевали на Соловецком подворье. Мама с вечера узнала, что рядом с подворьем в церкви будет служба по случаю именин настоятеля[23]. Мы пришли в церковь к началу обедни, и услышал я такое невыразимо приятное пение, что у меня волосы вставали от восхищения, а пели две барышни, а молодой мужчина дирижировал и пел жиденьким баском. Видимо, пели хористы певчие. Пение монастырское мне было малопонятное, напевы под диктовку канонарха[24], но знакомые слова понимал.

Обратно домой ехали на буксирном пароходе, где нет места для пассажиров, а одна голая без крыши палуба. Холодно. Мама приспособила меня около машины, где было тепло, и я уснул, но меня одна страшная на вид старуха стащила с тёплого места и сама на то тёплое место легла. На уговоры мамы она отвечала грубыми ругательствами.

Отец в наше отсутствие мало пил, да и не на что — из дому взять было нечего. Тётушка с братцем Васей домовничала хорошо — кормила его молоком.

Управились в этом году и с полевой работой; люди, управившись со своей, помогли и нам управиться. На хромом коне с поля хлеб убрали, да хлеба на три надела немного и было. Приближалась осень и молотьба хлеба. Нужно овины сушить и молотить.

С Воздвижения[25] мне в школу идти, а кто будет дома с братом, ведь ему всего два года? Наняли в няни девушку из соседней деревни, самую бедную, родители отпустили её, лучше всё же, чем идти кусочки побирать. Хромой конь и тут помог: сосед повозил на нём дров и отработал за коня молотьбой.

После Воздвижения молебен в школе и начало учения. Приехала на помощь учителю учительница для первого и второго классов Любовь Николаевна Светлосанова[26]. Учитель Иван Дмитриевич Евтюхов[27] стал заниматься с третьим и четвёртым классом. По субботам служили всенощную.

Девушка (няня) была больна припадками падучей болезни, а мы этого не знали, она стала падать и в судорогах стонать, пришлось отправить её, бедную, домой. Теперь по приходе из школы мне пришлось одновременно качать люльку и учить уроки. Братец от скарлатины уцелел. Я кормил его варёным молоком из коровьей соски, натянутой на коровий рог (у всех тогда был такой способ кормления). Соска закисала и сильно воняла. У братца, вероятно, от кислой коровьей соски болел желудок, братец плакал, а я думал, что он голоден, лил ему в рот молоко, а он не желал принять и захлёбывался.

Каникулы у нас начинались за пять дней до Рождества, и у нас начинался самый радостный праздник — идти со звездой и славить Христа. Звезда у нас была сделана четыре года тому назад, и ежегодно ходили славить в деревни за пять километров от дома, начиная с двух часов ночи. Подходя к дому, мы стучали по стене палкой и кричали: «Не надо ли Христа прославить?» Отвечают: «Не надо!» Мы говорили: «За копейку споём». — «Нет копейки». — «За краюшку хлеба споём». Отвечают: «Краюшку сами съедим». Но если ворота дома не заперты, тогда мы без всякого разрешения входим со звездой в избу и начинаем петь, не рассчитывая на то, дадут или нет чего-нибудь. А пели-то мы как Бог на душу положит тропарь и кондак[28] Рождеству и ранее кем-то сочинённую бессмыслицу: «Как хозяин выходил, по рублёвке нам дарил, как хозяйка выходила, по полтине нам дарила, а кухарка выходила, помелом нас прогонила, как собаки набежали, все подолы оборвали». Хозяин раскошеливался, давал копейку, а хозяйка, если испеклись пироги, давала нам в корзинку пирог либо краюшку хлеба. И так славили с двух часов ночи до 12 часов дня. В своей деревне все без исключения принимали нас со звездой. Хлеба краюшек и пирогов собирали две корзины, хлеб продавали по одной копейке фунт[29], и вся сумма с хлебом и копейками достигала до 80 копеек — присчитывалось по 15 копеек на каждого. Лишались голоса, все охрипли, ведь орали из всех сил. Я неделю времени шёпотом говорил, так охрип.

Ещё до школы я научился рыбу удить. А рыбы в реке было так много, что она на виду у берега стаями ходит, в реке плещется. Всё время уходило на ловлю мух, которыми начинял крючок, и не успевал дёргать рыбу. В праздники и в воскресенья по закону запрещалось работать, поэтому в хорошую погоду все кому не лень шли с удочками на реку, так что не хватало удобного места на берегу сесть с удочкой. Домой уходили все с уловом. У меня был дядя — часовой мастер и специалист по всем механизмам, но он во время лета бросал свою работу, садился с удочкой на берег и запасал себе рыбы на круглый год.

Прошло с тех пор 70 лет, и в настоящее время, сидя с удочкой на берегу, не увидишь всплеснувшейся рыбки, случайно выудишь одну-две. Исчезла рыба в Двине.

В Великий пост нас, школьников, в числе 60 человек водили в черевковскую церковь на исповедь, шли пешком 14 километров. Какой торжественный для нас день был тогда, когда мы бегом бежали из захолустья Ляхова в большое село Черевково с церковью, богатыми домами, большими окнами и рядом торговых магазинов. Но где ученикам разместиться ночевать? Квартир не было. Ищи ночлег себе у знакомых или просись где-нибудь переночевать. Всякий нёс с собой на четыре дня хлеба. Мама всегда пекла для этой ходьбы гороховые шаньги[30] и давала мне две копейки — одну священнику за исповедь, а другую копейку на калачи. Но я предпочитал на копейку покупать четыре конфеты-леденца с картинками: Дуня, Ваня, Сеня, — они с загадками. Развернёшь конфету и загадку прочитаешь.

В церкви нас ставили рядами, учителя за порядком и стройностью следили. Посмотрели бы на нас ученики современной школы, на нас, учеников того времени, и удивились бы бедности обуви и одежды. И не удивительно, что некоторые с голоду не утерпели — проворовались исповедники. Учителям, конечно, неприятность, но приходится только пожалеть воришек.

Ближние две школы привели к обедне учеников и в церкви едва поместились. Заходя в церковь через паперть, едва пройдёшь улочкой до двери церкви — вся паперть занята оборванными нищими, их не сосчитаешь. Протягивают руки, просят: «Дяденька, дай копеечку!» Но, как видно, копеечек им мало дают. Нищих в черевковскую церковь влечёт богатство прихода. Три священника, служба ежедневная, ежедневно в гробах умерших три-пять человек. Принято в Черевкове по умершим подавать на паперти церковной пироги и ломти хлеба и копейки, и в ожидании подаяния нищие стоят на паперти несмотря ни на какой мороз. Тяжела доля нищего. В лохмотьях, с сумой и в лаптях приходится голодному ждать случайного подаяния. А где ночлег?

В Черевкове купцы Гусевы открыли богадельню[31] для четырёх-пяти человек, в ней живут инвалиды-старухи, и эта богадельня служит ночлегом для приходящих издалека в церковь. Да авторитет этой богадельни плохой: много клопов, блох и тараканов.

Черевковский район считается богатым по хлебу, церковь (приход) — самым богатым приходом по всей Двине. Ярмарки: 1-я — Девятая[32], 2-я — Ильинская, 3-я — Введенская, 4-я — Крещенская, 5-я — Алексеевская. Нищих стекается со всех малоурожайных хлебом мест. В зимнее время с Пинеги, Выи, Тоймы выезжают в Черевковскую волость на лошадях семьями, чтобы прокормить и семью, и лошадь.

И сидим мы с мамой и братом Васей на печи от холода, и вдруг вваливается семья нищих и просит милостинку Христа ради: «А для лошади, дедюшка, Христа ради сенца не найдётся ли?» Мама отрежет ломоть хлеба, разрежет по числу просящих, они приложат кусочки ко лбу и скажут: «Спаси, Господи». Сена-то у нас не было. Не успели уйти первые, идут другие, калеки слепые. Как слепых, их водит за палку поводырь. Не спрашивая разрешения хозяина дома, они поют: «Как архангел Михаил вострубит во трубу золотую, как Христос будет судить тех, кто во церковь Божию не ходили, нищего не приютили, середу-петницу не чтили. Святии апостоли Петр да и Павел, да отпирайте вы райские двери, да только трёх душ да не пускайте. Первая душа тяжко согрешила — во утробе младенца задушила, вторая душа тяжко согрешила — отца и матерь по-матерно ругала, третья душа тяжко согрешила — из хлеба и соли спорину вынимала[33]. Тем душам не будет вовеки прощенья — только одно покаяние. Дедушка — денежку, тётушка — пирожок да шанежку». За такую длинную, заунывную песню иная хозяйка почерпнёт чашку муки и сыпнет в мешок, который носят они с собой, и краюшку хлеба отрежет.

На хромом коне я уже сам стал привозить понемногу дров, если отец подготовит, и полен и чурок нарубить мог, лучины к зиме заготовить, снять берёсто и оскоблить кору.

Приближался Ильин день и ярмарка в Черевкове. Отец ещё накануне приготовился ехать на ярмарку. Не додумались мы с мамой, почему отец на сеновале снимает хранящиеся вилы, недоделанные лопаты и складывает на телегу, а оказалось, он решил продать этот инвентарь за какие-нибудь копейки и пропить. Поехала мама, и я поехал. Народу на ярмарке непроходимо. Мы ушли с мамой в церковь к обедне, пришли к телеге, но скарб наш цел, видимо, никому не нужен. Отец связал верёвкой весь скарб и на плечах унёс куда-то в ближайшую деревню. Долго мы ждали, и вернулся он не вовсе[34], но пьяный — видимо, сбыл свой товар.

По приезде домой хромой конь был выпряжен, и я свёл и навязал на траву. Отец ушёл к соседям покурить, а время позднее — пора спать, и мы уснули. Вернулся отец, лёг возле меня не раздеваясь, в жилете. Проснувшись, мы отца не нашли — он куда-то ушёл. Вероятно, как обычно, ушёл к соседям. Не приходил до вечера, в кабаке справлялись — не был. Прошли сутки, двое — нет и нет. На четвёртый день заявили уряднику[35], он дал распоряжение искать по баням, овинам, во ржи, и сельисполнители[36] искали в такое дорогое время — сенокос, жатва.

Прекратили поиски. На заборах и домах появились объявления: «20 июля среди ночи пропал человек без вести. Приметы: без шапки, босой, на нём серый жилет и серые брюки, рост средний, небольшая рыжая бородка. По обнаружении сообщите уряднику второго участка».

Прошла неделя, другая, никаких сведений об отце нет. Мама пошла заказывать молебны в черевковскую, ягрышскую, ракульскую церкви. Наконец из Ягрыша один человек сообщил, и то через людей заказал, что на речке Авнюге на сенокосе он видел человека, который собирает малину, весь оборванный и без шапки. Без сомнения, это — отец.

Наняли мы соседа по деревне, охотника, который все зимы на Авнюге ловил зверей и рыбу, знал там все охотничьи избушки и каждый пень. Охотник выследил отца, но сам себя не обнаружил. Отец скрывался в заброшенной охотничьей избушке.

Объявили уряднику, который дал наряд четырём десятникам взять и привести домой отца. Взяли длинную рубаху, верёвку, отправились за 18 вёрст болотами в сопровождении охотника. Пришли усталые к избушке вечером, даже с осторожностью не решались подойти к избушке, ведь леший увёл человека и с таким дело иметь опасно, но надо же приступать к делу. Охотник, конечно, смелее. Подойдя, услыхал храп, значит, уснул — надо как-то разбудить. Да отец и сам, услыхав шорох и открыв дверцу, швырнул в них доской, и все в испуге отступили от избушки, но, подготовившись, схватили его и связали. Вели с ним нормальный разговор, и отец нормально стал разговаривать, и его развязали. На костре наварили пищи, наужинались и с наступлением рассвета пошли домой, надев на отца привезённую рубаху. Восемнадцативёрстную дорогу шли целый августовский день болотами.

Мы и вся наша деревня были в ожидании, скоро ли приведут. До лесу — открытое поле, и уже в сумерки увидели в поле группу людей, медленно двигающихся. Идут по деревне, на отце вместо шапки котелок[37]. С какими чувствами встречали мы отца? С чувством позора и обиды. Мама истопила баню, упросила всех идти помыться, помылся и отец. Поужинали. Мама настелила соломы на пол, и все улеглись спать. С устатку все быстро заснули.

Отец лёг возле меня, худой, постаревший. Когда он стал засыпать, мама сняла распятие с божницы и положила под подушку отца. Вздремнули мама и я, а отца нет, встревожились, обыскали всё в доме, разбудили спящих соседей, но нигде не нашли. Никто не заметил, что на сеновале через главную слегу перетянута верёвка, а отец, видимо, услышал тревогу и спрятался под пустой чан, не успел совершить самоубийство. Сам пришёл, и мама приготовила какой могла обед.

Наш сенокосный надел продан отцом с условием выставки[38], и в лугу почти всё скошено, а у нас стоит не скошенное. Я, десятилетний, плохой косец, а отец, покосив с полчаса, бросил косу и ушёл домой, оставив меня одного. Я покосил сколько мог и пошёл домой. Отец, пришедши домой в отсутствие мамы, сломал замок в верхнюю комнату, сломал замок у ящика и взял девять белых хороших овчин, а сам скрылся неизвестно куда. Но дом и комнату он оставил незапертыми, растворёнными — хотел вину сложить на воров.

Снова начинать поиски отца никто не соглашался, предполагая, что сам придёт домой, но отец не приходил. Уже всё убрано с луга, с полей убирают, и наш участок на лугу сам купивший хозяин убрал. Идёт молотьба хлеба, октябрь, ноябрь, а отца всё нет. Оглавился[39] в Ракулке, на другой, правой, стороне Двины, там с собутыльниками пирует. Мама с дядей поехали, нашли его, но он домой не поехал. Пришёл домой за пять дней до Рождества. Соседям рассказывал, что дорогой пытался два раза повеситься. В первом остожье[40] сена уже перекинул со стога на стог жердь, но приехали за сеном и его отогнали. Пошёл к другим стогам, но там уже наложены возы сена. Подходя к берегу, хотел броситься в прорубь — женщина с ведром идёт за водой, так и пришёл домой.

В этот день в школе отпуск на каникулы до 10 января. Я собирался в школу и, посолив ломти хлеба, жарил в топящейся печке себе на обед в школе. Отец подошёл к печке, погладил меня по голове и сказал маме: «Ты у меня Ваню и Васю не обижай». Я ушёл в школу, начался урок Закона Божия, пришла соседка, принесла обед своему сыну и сообщила, что Стёпа[41] повесился. Отец Харлампий[42] отпустил меня домой. Подходя к дому, я вижу, что у нашего дома много людей из соседних деревень. Ворота на поветь (на сеновал) раскрыты, народ, сгрудившись, смотрит на отца в петле. У него под одной ногой высокая колодка, а другая не хватает земли. Никто не осмелился прикоснуться к отцу, проверить, бьётся ли пульс и есть ли хоть теплота.

Было сообщено уряднику, он приехал, составил акт, приказал сделать гроб и положить тело отца. Всё сделали. Велел урядник сделать две треноги, чтобы поставить гроб наравне с окнами нашего дома. Поставили гроб, как приказано. Урядник назначил ночной караул по два человека, и к вечеру к нам приходили два человека и караулили. Через два дня приехал судебный следователь, опросил всех соседей деревни о том, не сами ли мы его положили в петлю. Гроб стоял на треногах до 8 января по старому стилю. Похоронную нужно получать от пристава[43].

Мама с дядей ездили к приставу два раза, он не хотел и говорить с ними. Священник объяснил, что самоубийц Церковь не поминает и на церковном кладбище хоронить не разрешает. Один добрый старичок из Черевкова знал нашу беду, он сказал маме, что не ходите напрасно с пустыми руками к безбожному взяточнику, ничего вам не добиться без взятки. Пришлось продать за семь рублей маленький амбарчик, в котором ранее хранили хлебное зерно. Крёстный отца дал три рубля и учительница Любовь Николаевна пять рублей. Не знаю, все ли 15 рублей взял пристав, но лошадей нанять везти гроб денег хватило. Вот и поехали мама и дядя со взяткой к приставу. Пристав вышел в сени, и дядя вложил ему в руку золотую[44]. Тогда же пристав написал похоронную, назначил место кладбища: выше Черевкова два километра на лугу под названием «Вересник», куда вода никогда весной не заходила и [где] хоронили в вересник павший скот.

8 января старого стиля мама, дядя и три соседа поехали с гробом в 10 часов вечера, чтобы доехать до места, а ехать 16 километров. Гроб замаскировали. Приехали, принялись за могилу и, только что начали огребать снег, увидели, по дороге идёт человек, волокёт лыжи, на плечах несёт пешню[45], вероятно, рыбак. «Что делаете?» — закричал человек, и тогда пришлось не могилу копать, а немедленно уезжать. Быстро уехали, оставив гроб, чуть-чуть покрытый снегом, и уехали совершенно в другую сторону, в Ракулку, чтобы не знали, откуда привезён гроб. Приехали иззябшие, и на столе появилась бутылка с вином, вероятно, от денег, данных на взятку, три рубля осталось. Я с полатей смотрю на мужиков, а Вася ещё мал, ничего не сознаёт.

Создалось суеверное мнение, что возле нашего дома ночью страшно ходить. Леший увёл в лес, а потом человек удавился, тут будет нечистая сила пугать! И действительно, к нам многие соседи и дальние опасались ходить. Федосья изредка навещала нас, она батрачила в богатом хозяйстве в двух километрах от нас. При переделе земли её, как внебрачную, не наделили.

Всё грозное свершилось. Остались мы от отца втроём: мама, я, брат и хромой конь, он кормилец, он пахал нашу землю и землю соседа.

Я школу кончил в 1899 году с похвальным листом. Приложить руки, ещё слабые, к какому-нибудь труду ещё рано. Вот и решила мама в 1902 году отправить меня на год на Соловки. И это не так было страшно для меня, потому что у меня там был дядя, мамин брат, он был уже рясофорный монах[46].

Со мной собрался ехать сосед, тоже ученик школы, и ещё из соседней деревни старик 60-ти с лишним лет. Этот старик в возмещение того, что не выполнил обещания в молодости, выкормил красавца жеребца рыжей масти и повёз его в Соловецкий монастырь. Поставили жеребца в баржу с сеном, и мы все трое плыли на барже за пароходом восемь дней. Жеребца с баржи приняли на Соловецкое подворье в Архангельске. Прибыли в Архангельск рано, море не очистилось от льда, и соловецкие пароходы ещё не пришли. Наш товарищ-старик нашёл всем работу. Проводилась очистка улиц, и таких, как мы, свободных людей, искали. Сколько разного хламу и нечистот мы убрали и такой щедрой платы не ожидали, без нашей просьбы хорошо платили и благодарили. Ночевали на Соловецком подворье. Наконец, дождались соловецкого парохода. Поездка была при умеренном ветре, немного покачивало, но мы не ублевались. Оказалось, что мы ещё молоды и нас на работу в монастырь не возьмут. А требуются люди в Трифоно-Печенгский монастырь. О, горе! куда за океан увезут — со скуки помрёшь![47]

Глава 2

Явился я к своему дяде Прокопию Петровичу, теперь отцу Прокопию, со своим горем, что молод я и не принимают на работу в монастырь. «Не печалься, Бог всё устроит к лучшему. Станем учить какому-нибудь мастерству». А рядом была келья уставщика клироса церкви Святителя Филиппа, и уставщик посоветовал направить меня к регенту соборного хора. Привёл меня дядя, а тут сидят ещё двое в ожидании, когда впустят в келью. «Рабы Божии, войдите!» — но это впустил не регент, а его служитель. Регент, как видно, не монах, а ещё только готовился к монашеству — только носит один подрясник. Стоит фисгармония, и висит на стене скрипка. Нажимает клавиши и заставляет тянуть тот же самый звук: а, о, и. Потом берёт скрипку, тоже просит тянуть тот же самый звук, но просит — через открытый рот, а не через зубы.

Дядя дожидается результатов. Регент двоим из нас велел приходить на клирос в собор, а одного никуда не назначил. Боже мой, какое удовлетворительное чувство я испытал тогда, а не менее и дядя. Но всё время был в страхе.

Меня поместили в Зосиминском[48] корпусе в числе 19 человек под наблюдением дядьки, бывшего офицера. Слово «дай» совершенно исключено в монастыре и заменено словом «благослови». И мы, малыши, обращаясь между собой, при просьбе говорили, например: «Благослови, отец Иоанн, мне эту книгу». Слово «отец» обязательно прилагать к имени. Например, мы идём огребать снег и просим у мужика Семёна лопаты и говорим: «Отец Семён, благослови лопату», а он скажет: «Бог благословит».

В нашем Зосиминском корпусе жили так называемые «вкладчики». Это богатые люди, желающие доживать свой век под кровом обители. Они внесли в монастырь свой капитал, и за это обитель предоставила им жильё и все бытовые условия. Они свободно ходят по всей территории монастыря и ездят по Соловецким островам. У каждого слуга-послушник. Вот блаженная райская жизнь! Эти вкладчики любили нас, озорников, и дарили в праздник гостинцы — конфеты. Рядом с их кельями жил инженер-немец (забыл имя), он руководил работами по соединению со Святым озером 52 озёр, чтобы давать в судостроительный док[49] нужное количество воды. Он часто приглашал нас к себе на пение и часто приходил на спевку, дарил конфеты.

В 1902 году, 23 декабря, началась русско-японская война[50]. Япония напала и потопила наших три крейсера[51]. Инженер говорил, что победа будет на нашей стороне, Япония крошечная держава, мы её шапкам закидаем[52]. 23 декабря был совершён молебен о даровании победы, и так по воскресеньям служили молебен с многолетием христолюбивому всероссийскому воинству.

За разные недозволенные шалости наказывали нас поклонами. Налагать наказания уполномочены дядька и регент. Если подрались двое, то они должны пасть друг другу в ноги и просить прощения: «Отец Иван, прости меня ради Бога». Обиженный говорит: «Бог простит! Ты меня прости», — и этим ссора должна кончиться. Но были из нас способные на разные пакости. По моём приезде, неделю спустя, приняли в наш хор маленького, девяти лет, цыгана с хорошим дискантом. Он беспрестанно просил у всех нас всего, что было съестное. Был он наравне с нами обеспечен, но прежде всех спешил съесть, а потом идёт просить: «Благослови трошку» (немножко). Но потом нам надоело благословлять, и стали давать по маленькой крошке.

Тогда цыган улучал время брать тайно. У одного певчего вагана[53] Гриши он стянул печенья из посланной из дому посылки. Гриша был большой сорванец и решил отомстить цыгану. Он взял конфет, вынул начинку, вместо начинок положил человеческого кала и аккуратно заделал, что никому не заметить, и держал на виду для соблазна. И цыган соблазнился и украл одну конфету, раскусил её и закричал: «Ой, горько! Ой, вонько!» Дядька и все встревожились: в чём дело? Обследовали конфету, а она начинена калом. Преступление налицо. Гриша, недолго запираясь, сознался. Тут вина падала и на дядьку, что не смотрит за нами. Преступление преступлением, а главная беда в том, что это выйдет наружу, позор будет всему хору. Доложили регенту. Он опасался более всех, что за стенами люди могут услышать эту пакость. Решили регент и дядька дать такой наказ: если кто вынесет это дело наружу, будет исключён из хора и отослан в Муксалму[54] на скотный двор возить навоз. Хотели дать самое позорное наказание: снять с Гриши подрясник, халат и колпак и одеть в дырявый серый халат, и в таком виде, в виде пугала, стал бы он ходить на клирос, стали бы монахи допытываться, чем Гриша заслужил такое наказание. Решили дать в наказание 300 земных поклонов по десять поклонов в день пред иконой преподобных Зосимы и Савватия. Так это дело и не вышло наружу. Но много было волнений у дядьки и регента, боялись, если дойдёт до настоятеля.

По принятии меня в хор, через неделю или около того, приняли на клирос два человека. Бритые, один — высокий, белый, с рыжей небольшой бородой, другой — высокий, черноусый, с большим носом. Белый с рыжей бородкой — контроктава, приятно слушать. Чёрный с большим носом — высочайший тенор с приятным тембром. Контроктаву звали отцом Василием, а тенора — отцом Павлом. Ходят в своей одежде, но заметно, что регент и все басы относятся к ним с особенным почтением. Потом стали говорить, что они из Москвы. Получили они халаты, подрясники и колпаки, и разнеслась молва среди монахов, что они много украсили хор. И, действительно, справедливо. Их поместили в наш Зосиминский корпус, в маленькую келью с двумя окнами, с фасадом на большую дорогу. Из окон видно весь монастырь, обе гостиницы. Пользовались они полной свободой, гуляли по всем замечательным местам, ходили в купальню купаться и знакомились с паломниками. Прогуливаясь по достопримечательным местам, зашли они в длинный коридор, ведущий в Успенский собор, на стенах коридора изображены знаменитыми художниками картины жизни святых, чудеса из евангельской истории и из жизни преподобных Зосимы и Савватия. Прогуливаясь, они не заметили, видимо, настоятеля, а настоятель их заметил и всё выслушал, как они, щёлкая пальцами и посвистывая, напевали какой-то романс.

Вскоре был дан приказ регенту снять со знаменитых певцов подрясники, халаты и колпаки и одеть их в дырявые серые кафтаны. И никто не знал их преступления, кроме настоятеля. Сами-то виновные, может быть, и догадывались или, может быть, чувствовали себя терпящими напрасно вопиющую обиду. Без смеха мы, малыши, не могли смотреть. И кто-то сумел дать им прозвище «Васька-швабра» и «Пашка-нос». И мы между собой привыкли так их называть, конечно заочно. Вся братия удивилась и недоумевала, за что такие знаменитые певцы наказаны. Были или нет огорчены такими наказаниями, но они по-прежнему были веселы и шутили. Догматики[55] восьми гласов пели среди церкви по большой книге, ноты очень крупные, видно издалека, знаменитый напев без изложения на голоса в унисон. И вот выходят в таких кафтанах, похожих на пугало, на середину церкви, и нас тянуло на смех.

В воскресенье сырной недели (масленица) в 6 часов вечера бывает великая вечерня с великим прокименом[56] «Не отврати лица Твоего от отрока Твоего, яко скорблю». Это в высшей степени торжественный прокимен и умилительный. После стихир[57] на стиховне поются стихиры Пасхи: «Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его» и до последнего стиха «И тако возопиим», — но «Христос воскресе» не поётся, и настоятель делает отпуст[58] и «Христос истинный Бог наш» и т. д. Настоятель в царских вратах становится на колени лицом к народу и говорит всей братии: «Отцы честные, простите меня грешного, аще кого оскобих чем или унизих» и т. д. Тогда находящиеся в храме (клирос выходит в это время на середину церкви) падают ниц и просят прощения у настоятеля: «Прости нас, преподобный отче».

Если бы «Васька-швабра» и «Пашка-нос» поклонились и просили прощения у настоятеля, то, возможно, сняли бы с них кафтаны, но они не вышли поклониться, а ушли с клироса другими дверями. Знали цену себе, наверное, гордились своими кафтанами.

«Да исправится молитва моя» пелось на середине церкви, всегда пели «трио». И вот выйдут такие певцы петь. (Третий певчий в подряснике). Какое исполнение, какой эффект. Мы и ждём, когда назначат их петь «Да исправится» — отца Василия и Павла. Они стали обрастать бородами и волосами. Накануне Пасхи приказано было выдать им халаты, подрясники и колпаки.

Замечательно то, что в Крестопоклонное воскресенье за всенощной поют Пасхальный канон «Воскресения день»[59], о чём в уставе Триоди постной разъясняется, что прошла половина Четыредесятницы, выносится Честный крест, как знамя победы над врагом и плотию, и во имя этого торжества положено в обителях святых петь Пасхальный канон.

Мне неотвязно представлялась поездка домой. До первых весенних пароходов остаётся не более месяца. Стал чаще ходить к дяде. Он очень любезно принимал меня. К нему заходили монахи из соседних келий по-домашнему (без халата, в одних рубахах). У одного я увидел на груди цепь, скрещённую крестообразно и перекинутую через плечи. Я не догадался сам, а дядя разъяснил мне, что многие носят на себе «вериги» — это металлический широкий пояс со словами «Аз язвы Господа моего на теле моем ношу»[60]. На некоторых веригах надпись «Томлю томящаго мя»[61].

Мама пишет: «Живи в монастыре, дома будет делать нечего, дядя устроит в какую-нибудь мастерскую».

Приближается Пасха. Ведутся общие спевки к встрече праздника — к Торжеству всех Торжеств. А нам, малышам, радость — идти к настоятелю с концертом. На спевке повторяется концерт «Да воскреснет Бог»[62] — придётся петь у настоятеля и запричастный [концерт] за литургией. После утрени христосование настоятеля со всеми находящимися в храме. Начинаем петь часы. В Пасху служба идёт поскору. Идём в покои к настоятелю. Заходим в огромно длинно зало, огромные пальмы по ту и по другую сторону дорогих широких ковров, получается пальмовая и олеандровая аллея. Олеандры цветут. В келью мы не входим, а настоятель в епитрахили с крестом выходит из кельи и обращается лицом к иконе «Воскресение Христа» и сам поёт трижды «Христос воскресе» хорошим тембром тенора. После стихир Пасхи, концерта «Да воскреснет Бог», в сей наречённый и святый день прикладываемся ко Кресту, целуя руки настоятеля. Наш дядька дожидается нас у выхода. Монахи и взрослые певчие получают по красоуле[63] красного вина — около стакана — и пьют, благодаряще Бога и настоятеля, а нам келейник раздаёт кульки мятных конфет.

На трапезе братии великое утешение: пироги с сёмгой. Трапеза приготовлена по последнему искусству повара. Монахи (хотя не все) отдают свои порции пирогов нам. Придя домой, нас ждут наши соседи по комнате — вкладчики и инженер, чтобы мы пропели «Христос воскресе» и стихиры Пасхи, а подарки у них заранее приготовлены. Ворох питания, хватит на две недели — торжественная служба всю неделю, и булки, и пироги. Будь же доволен, цыган — не проси и не воруй.

К настоятелю с концертом пришлось ходить в течение года восемь раз: в день кончины преподобных Зосимы и Савватия, в день ангела настоятеля, тезоименитства Государя Императора и супруги его, рождения наследника Алексея[64]. В Вознесение Господне пели концерт «Взыде Бог в воскликновении»[65], а в остальные праздники любимые им концерты: 1-й — «Реку Богу: заступник мой еси»[66], 2-й — «Се, что добро или красно, но еже жити братии вкупе»[67]. Оба концерта неизвестных авторов[68]. Первый концерт минорный — соль минор — трио, а второй — четырёхголосной — до мажор. Последний стих его «Живот до века» повторяется семь раз, и такая очаровательная мелодия, что поёшь и чувствуешь восхищение. Недаром она полюбилась настоятелю и пелась при прежних настоятелях.

Пришла весна. На прогулку стали нас водить на луг к морю: поиграть мячиком с расчётом времени, чтобы не отрезан нам был путь вернуться обратно домой. Прилив воды затопит дорогу, и нам придётся сидеть шесть часов до спада воды. Наиграемся, лисиц и оленей насмотримся, возвращаемся в пять часов к чаю. В шесть часов благовест к вечерне, а на праздники — к всенощной. Зима была тёплая: ниже 15 градусов холода не было. Море замёрзло, но приливы и отливы не давали льду окрепнуть, и ветром и течением лёд отрывало и уносило в море. Все с нетерпением ждали очистки моря ото льда и наблюдали в бинокли с колокольни, есть ли лёд около берегов Соловецких островов.

Монахи хотя порвали с миром и исключены из мирского светского общества, но как люди не лишены всех человеческих влечений и немощей. У них есть близкие друзья в мире, которые посещают их летом и привозят предметы и вещи, удовлетворяющие их большие и не остывшие ещё потребности, — табачок. И во славу Божию для праздника можно выпить и винца. А богомольцы, а может и спекулянты, ждут навигации к Соловецким и научились, как провозить и сдать свой запретный товар.

Вот уже отправился первый пароход в Архангельск, и все с радостью ждём возвращения с паломниками — людьми светского мира. Зимой монахам скучно однообразие монашеской жизни, а тут полный храм молящихся, непроходимая масса людей перед раками св. мощей Преподобных, беспременно продолжающееся пение молебнов перед раками Преподобных. Богомольцы говеют и причащаются св. Тайн. Лошади стоят с экипажами весь день, готовые представить паломников на любой скит.

В семь часов утра регент объявил, что едем встречать в склепе гроб и колокол. В восьмом часу сели мы на соловецкий пароход «Вера» и пристали к огромному пароходу «Ксения», стоящему на рейде в 20–25 верстах от пристани. Палуба парохода «Ксения» выше парохода «Вера» на два метра. Сначала спустили с парохода «Ксения» широкую, гладкую площадку под уклоном 45–50 градусов и по ней спустили длинный ящик, размером около 50–60 сантиметров, обтянутый материей. Отпели литию по усопшем боярине Кельсии.

По выгрузке на пристани гроб-ящик распечатали, в нём находился хрустальный гроб и над ним хрустальный колпак. Готова была на пристани особенная телега с балдахином, и поставили гроб с футляром на телегу.

Распечатали ящик, в нём оказался колокол весом предположительно около пуда[69], блестящий, чистый.

Привезённый гроб внесли в Преображенский собор и поставили на левой стороне храма. После литургии поставили на середину храма и совершили отпевание. Могила приготовлена на площади в четырёх метрах от стены храма Святителя Филиппа. В могилу спущен бревенчатый сруб. Гроб опустили и наложили на него футляр, земли не кидали, а сверху набрали бревенчатый потолок. Замечательно то, что никаких скорбных сожалений родственников и плача мы не заметили. А откуда и кто был боярин Алексей или Кельсий, нам, малышам, такая мысль не пришла в голову.

Приехавшие хоронить гости обедали за настоятельским столом. А откуда и чей колокол? Об этом никто из нас не поинтересовался, и, по-моему, можно безошибочно предположить, что это жертва боярина Алексея, удостоенного чести быть погребённым не на общем кладбище, а в ограде монастыря, видимо, похоронили не как простого смертного, но как заслужившего такое благоволение от святой обители. О колоколе говорили, что он серебряный. Им заменили сигнальный колокол, в который трижды ударяли перед благовестом в большие праздники. Звук его не рассеянный, очень высокий, приблизительно такой же, если ударить на пианино в голос дисканта.

Я позабыл написать про купальню на Святом озере (ведь в ней должен искупаться каждый из паломников)[70]. В первое посещение нами монастыря [в] 1895 году нас с мамой отправили в купальню, где нам дали ярлык-удостоверение, что мы купались и можем ночевать в гостинице и вступить во Св[ятые] ворота монастыря. В последнее посещение нами[71] монастыря в 1914 году обычай этот, видимо, не соблюдался.

Пришёл, наконец, первый пароход с паломниками, и чем-то радостным повеяло на нас, кажется, и воздух переменился. Мы не знали, почему нам регент категорически объявил, что нам не разрешается в одиночку без дядьки ходить не в строю и знакомиться с паломниками. А паломники многие, увидав маленького долговолосого монашка, наперерыв[72] зазывали в гостиницу, и готовые задарить чем угодно. Многие из нас, получив увольнение от дядьки, по какой-то либо причине гуляя среди паломников, возвращались домой с подарками. Всё это было некоторым из нас очень лестно. Очень соблазнительно это было для цыгана, но ему почему-то не очень везло, он не воздерживался от своей цыганской привычки просить и этим отвращал от себя богомольцев.

Знаменитые певцы без предупреждения и не попрощавшись с клирошанами уехали неизвестно куда, и хор и монастырь лишились знаменитых певцов. Это ощутила вся братия и, вероятно, настоятель Иоанникий. Многие из нас, мальчишек, готовились домой на родину и стали уезжать, но нельзя же всех сразу распустить — необходимо одного или двух самостоятельных певцов в партии оставить хотя бы ещё на один год. Пришлось договариваться и жить в монастыре с согласия родителей и платить по согласию с ними.

Рейсировали три парохода, «Зосима и Савватий»[73], «Михаил Архангел» и «Вера», в Архангельск, Кемь и Онегу. Приходили частные пароходы с паломниками, столько паломников, что не помещались в гостинице. Привозили больных всевозможными болезнями, чтобы получить исцеление от мощей Преподобных.

За богослужением хор поёт. Вдруг открывается дверь храма и ведут иногда связанного, безумно кричащего, иногда богохульными словами. С клироса взрослым всё это видно — они высокого роста, а мы не можем ничего видеть — стенки клироса высоки. Крики смешиваются с пением хора и возгласами священнослужителей, и таких больных приводили по несколько человек. Не всех могли подводить к самой раке, а прикоснуться тем более — он может всё опрокинуть и пролить все лампадки, поэтому таких буйных всегда связывали и клали на пол вблизи раки, не отходя от больного. По окончании пения вечерни мы, все певчие и все монахи, прикладывались к раке св. мощей (это было обязательно) и часто видели таких больных, связанных и покрытых особым покрывалом, а что далее с ними было, я не знаю.