Глава 4. Эсхатология адвентистов седьмого дня

4.1. Очерк истории движения адвентизма и эволюция доктрины адвентистов седьмого дня

4.1.1. Общая характеристика эволюции эсхатологических взглядов адвентистов седьмого дня

Предшественники адвентизма разработали его будущую методологическую базу – принцип «день за год» – применительно к произвольно избранным библейским пророчествам1030. Важным подтверждением верности этого принципа, легшего в основу адвентистских вычислений 1844 года, стало пророчество Джорджа Белла о падении антихриста – папы римского в 1797 или в 1813 г. Предсказание было сделано в 1795 г., а вскоре (в феврале 1798 г.) папа был взят в плен французскими войсками и отправлен в изгнание1031. Дальнейший шаг сделал англичанин Джон Акила Браун, который в 1823 г. впервые удвоил число 1260 вечеров и утр до 2520 лет. В той же книге «Сумерки» он приравнял семь времен из сна Навуходоносора (Дан. 4) также к 2520 годам, а также отнес завершение «пророческого периода» в 2300 дней (=лет) из Дан. 8:14 к 1843 или 1844 году1032.

Американский баптистский проповедник Вильям Миллер путем долгих вычислений остановился на 508, 538 и 1798 гг. как на датах всемирно-исторического значения и установил время Второго пришествия в течение 12 месяцев, начиная с 21 марта 1843 г.1033 Он основывался преимущественно на книге прор. Даниила и исторических сведениях периода вавилонского плена. Так, семьдесят седьмин (Дан. 9:24) Миллер считал исполненными во Христе. Начало седьмин при этом должно совпадать с началом очищения святилища из восьмой главы той же книги.

Анализируя Дан. 8:14, Миллер посчитал, что святилище – это земля, вечера и утра – это особые пророческие дни, а сами дни надо рассчитывать по формуле «день за год». Соответственно, 2300 вечеров и утр (т.е. лет) для него начались в 457 г. до Р.Х. (год издания указа царя Артаксеркса о восстановления Иерусалима) и должны были завершиться в 1843 г.1034 В книге Миллера «Доказательства Священного Писания и истории в пользу Второго пришествия Христа в 1843 г. и Его личного царствования в течение тысячи лет» было представлено 15 независимых линий доказательств правильности избранной хронологии исходя из разных комбинаций библейских дат по принципу «день за год»1035. В этих 15 способах он, в частности, опирается на неточности английского перевода Библии и неясность библейской хронологии, а также искажает датировки разных исторических событий1036.

Будучи пресвитером баптистской церкви, В. Миллер популяризировал свои взгляды настолько, что в США началось целое движение адвентистов, или миллеритов, как их назвали по имени основателя1037. Множество пророков ходили по Америке, распространяя многочисленные адвентистские издания. Укрепляя собственную веру, миллериты сообщали о чудесах и исцелениях. Первым «чудотворцем» стал будущий автор идеи о небесном святилище Х. Эдсон. Первоначально основу этого движения составили баптисты, однако в дальнейшем к ним стали примыкать и другие представители других деноминаций, не выходя при этом из своих церквей.

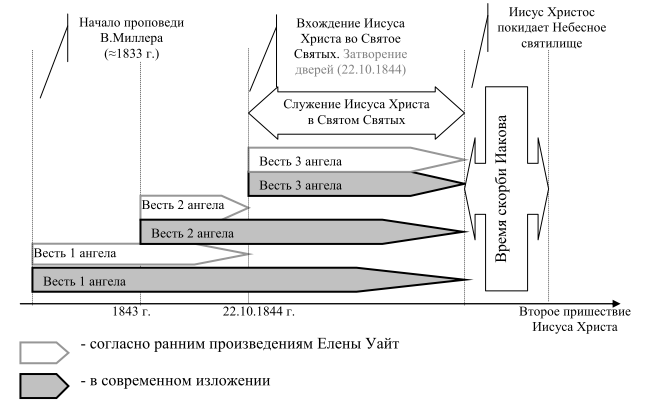

Когда в указанное время ничего не произошло, сам Миллер осознал свою ошибку и отказался от дальнейших пророчеств, а его последователей стали исключать из протестантских общин. Впрочем, вакантным место пророка оставалось недолго, его занял С. Сноу. Миллериты из «Движения седьмого месяца» заявили, что возвращение Христа состоится в десятый день седьмого месяца того же года, но по еврейскому караимскому календарю (иудейский День очищения), т.е. 22 октября 1844 г.1038 Пик движения пришелся на лето того же года. Общее количество адептов неизвестно, по разным оценкам – от 50 до 200 тыс. чел. Многие миллериты продали все свое имущество, т.к. после Второго пришествия оно им уже было бы не нужно. Для неверующих, полагали они, закроется дверь спасения за несколько дней до назначенного срока пришествия. Однако в этот день тоже ничего не случилось, и наступило «великое разочарование».

Среди разочарованных нашлось немало людей, желавших сохранить свою веру. Естественно, все расчеты Миллера при этом сохранились. Логика самооправдания проста – возникла необходимость апологии Миллера и себя самих, что и было сделано. Для адвентистов навсегда Миллер остался пророком и, согласно откровению Е. Уайт, вошел в число спасенных, хотя он и заблуждался1039.

На следующий день после «великого разочарования» фермера Х. Эдсона посетило озарение, когда он шел по кукурузному полю: якобы Христос должен был прийти в назначенный день не на землю, а во второе отделение небесного храма. Следовательно, прообразный день очищения не завершился, а только начался1040. Вскоре вышла статья О.Р.Л. Крозье с обоснованием доктрины о святилище, и «пророчица» Е. Уайт получила видение о том, что это «истинный свет»1041. Недоказуемый переход из одной области небес в другую легко было подтвердить библейскими ссылками, благо объективной проверки этому не существовало. Идея с энтузиазмом была принята и дополнена концепциями о следственном суде и о субботе. Таким образом, нынешняя адвентистская доктрина была создана post factum, для оправдания несбывшегося пророчества о Втором пришествии в 1844 г.

Главная новизна адвентизма заключается в утверждении, что до 1844 г. Христос еще не имел полноты славы и власти на небе. В одной этой дате заключается вся сила и слабость адвентизма. Сила – потому что адвентисты вынуждены любой ценой цепляться за 1844 г. даже перед лицом разоблачения, чтобы не считать самих себя лжецами. Это придает им упорства в отстаивании своей позиции. Слабость же заключается в том, что учение это очевидно ошибочно, оно не находит подтверждения ни в Писании, ни в истории Церкви.

Фактический автор доктрины о святилище Крозье впоследствии отрекся от этой концепции. В 1899 г. он опубликовал заявление, в котором подчеркивал недостаток библейского обоснования святилища, а признание этого учения со стороны Е. Уайт объяснил ее личным незнанием Писания. Среди прочего, в своем заявлении он утверждает, что и доктрину о закрытой двери благодати Миллер получил от других1042. В связи с этим особое значение для адвентистов приобретают видения Е. Уайт, согласно которым 1844 год вносит существенные изменения в домостроительство Божие, а «истина о субботе» признается новым условием спасения1043. Проповедуя весть о субботе и других новых условиях спасения, адвентисты считают себя «церковью остатка».

Ложные исторические интерпретации, будучи «визитной карточкой» адвентизма, привели к богословскому модернизму и оттеснили в тень фундаментальные вероучительные вопросы. Первые десятилетия адвентисты отказывались ясно определять собственную веру и уделяли основное внимание сугубо эсхатологическим доктринам (о субботе, следственном суде, святилище и т.д.), не догматизируя учения о Боге, о Христе, о спасении. Лишь в 1888 г. на Генеральной конференции вызвал бурные дебаты и при активной поддержке Е. Уайт, видимо, был положительно решен вопрос о спасении через веру во Христа, хотя для многих средоточием адвентизма оказался не крест, а закон1044. Долгое время адвентисты придерживались арианства, отрицая Божество Христа и личное бытие Святого Духа. Лишь к середине XX в. церковь АСД после ожесточенных внутренних споров приняла догмат о Троице. Ранние адвентисты также отрицали возможность присоединения к «церкви остатка» после 1844 г. (доктрина «закрытой двери спасения»).

Такой богословский модернизм (т.е. приспособление к условиям момента), несомненно, связан с человеческим фактором в адвентизме. Не имея направляющей силы Святого Духа, пионеры адвентизма через понятие «истины для настоящего времени» оправдывали свои ложные пророчества и возвращали христиан в эпоху Ветхого Завета1045. Напротив, Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки Тот же (Евр. 13:8), поэтому принципиально невозможно учить о Нем иначе, ориентируясь только на дух времени. Истина – это не человеческое мнение, а Сам Христос (Ин. 14:6), и поэтому она неизменна1046. Итак, доктрина «истины для настоящего времени», отрицающая вечный характер Нового Завета, является одним из наиболее ярких доказательств ложности адвентизма.

Не с начала и не без внутреннего сопротивления адвентисты начали соблюдать субботний отдых, пропагандировать идею смертности души и окончательного истребления грешников. К Вавилону (в соответствии с ангельской вестью «пал Вавилон» из Откр. 14:8) они стали причислять не только Католическую церковь, но и традиционных протестантов, которые резко отрицательно отнеслись к идее вычисления даты Второго пришествия и начали изгонять из своих рядов адвентистов. Некоторые из новых учений впоследствии остались в адвентизме (суббота и смертность души), другие бесследно ушли («закрытая дверь»), третьи исчезли из адвентизма, но оказали влияние на свидетелей Иеговы (отрицание Троицы).

Что касается Триединства Бога, ранние адвентисты по большей части отрицали его несколько десятков лет, и переход к ним зачастую был связан с отречением от Троицы1047. Из трех основателей адвентизма лишь Елена Уайт происходила из среды тринитариев. Дж. Бейтс и Дж. Уайт были выходцами из «Христианской связи», считая учение о Троице средневековым заблуждением вследствие «великого отступления» от Писания1048. Возвращение к почитанию Троицы произошло под влиянием авторитета Е. Уайт1049.

Несмотря на всю оригинальность своих взглядов, адвентисты стараются доказать свое историческое преемство либо от древних ересей, либо от анабаптистов, либо от прямых предшественников В. Миллера и Е. Уайт. Например, они указывают на предшественников в почитании субботы1050. В этих группах, однако, суббота воспринималась просто как божественная заповедь, некогда искаженная св. Константином Великим, тогда как адвентисты связали субботу с эсхатологией, объединив ее вместе с доктриной о святилище в единую «истину для настоящего времени»1051.

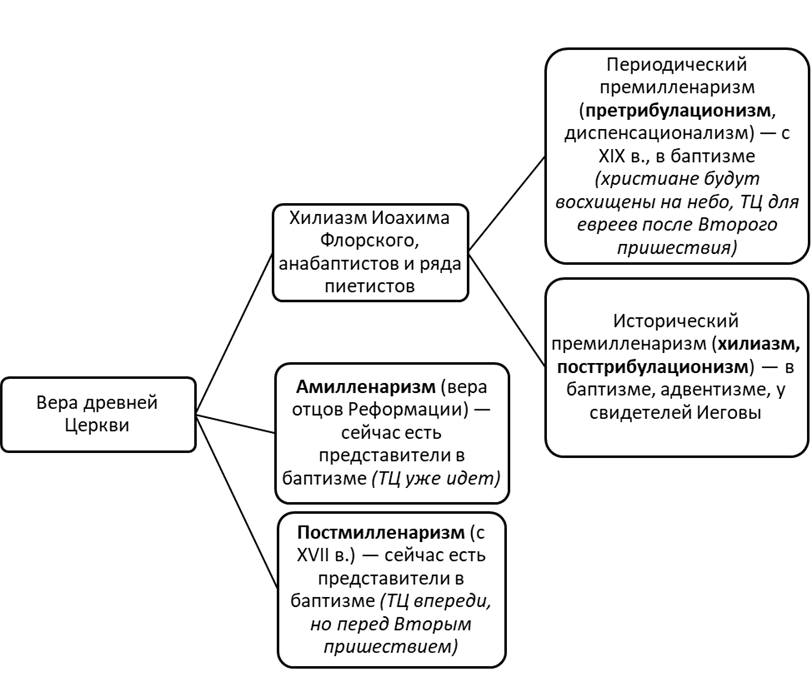

Адвентизм воспринял и некоторые элементы современной ему баптистской эсхатологии. Современные адвентисты любят подчеркивать, что их эсхатологическая доктрина – это общепротестантский исторический премилленаризм1052. Однако, хотя они и настаивают на буквальном понимании тысячелетнего царства, само это царство у них совершенно на похоже на баптистское. В отличие от баптистов, адвентисты вводят новое домостроительное событие на небесах, обрамляя его учением об очищении небесного святилища. И, опять-таки в отличие от баптистов, они подчеркивают особую эсхатологическую напряженность после 1844 г. Если к этому прибавить доктрину уничтожения грешников, то сходство с баптизмом оказывается чрезвычайно отдаленным, лишь в одном второстепенном эпизоде.

Кроме христианских предшественников, в идеологии адвентизма заметно влияние иудаизма, особенно в утверждении вечного характера Декалога и субботы, отрицании посмертного бытия души, доктрине условного бессмертия. Адвентистский автор справедливо замечает, что адвентисты, подобно ортодоксальным иудеям, придают особое значение закону, личному благочестию и внешним проявлениям религиозного опыта1053.

Ранние адвентисты напряженно ожидали скорого Второго пришествия. Однако адвентизм давно потерял первоначальную эсхатологическую напряженность. Она сменилось институционализацией адвентистской церкви, пропагандой субботы, здорового образа жизни и ряда пищевых запретов1054, а также апологией своей доктрины и активной проповедью1055. Видимо, это отражает традиционное для западного христианства охлаждение интереса к христианскому богословию и аскетике. Поэтому для современных рядовых адвентистов эсхатологизм собственных учений далеко не очевиден. Так, суббота для них в первую очередь является днем отдыха и субботних встреч в собрании, равно как мало кому известно происхождение этой доктрины от баптистов седьмого дня.

Наряду с адвентистами седьмого дня, движение адвентизма выделило и некоторые другие сообщества1056. Наибольший интерес представляют так называемые вторые адвентисты, отвергшие хронологию, но не идеи Миллера. Основываясь на его исходных предпосылках («день за год», цифры и даты книг Даниила и Откровения и проч.), они пытались установить новые, уточненные сроки Второго пришествия. Основатель иеговизма Ч. Расселл был сотрудником Н. Барбура и испытал влияние группы неортодоксальных адвентистов – Дж. Сторрса, Дж. Патона, А. Джонса. Против некоторых из них (Барбура и Патона вкупе с Расселом) даже предупреждали своих подписчиков более традиционные адвентистские журналы, а Барбур был исключен из Нью-Йоркской конференции Адвентистской христианской церкви. Поэтому начальный этап деятельности будущих свидетелей Иеговы является расселловской версией второго адвентизма.

В силу этого как адвентисты, так и свидетели Иеговы одинаково придерживаются некоторых ошибочных принципов:

1. Несоответствие лжепророчества последующим событиям. Так, адвентисты ошибочно обещали в 1844 г. пришествие Христа на землю. Когда этого не случилось, они стали утверждать о начале в этом году последних времен и следственного суда. Подобным образом поступили свидетели Иеговы в отношении лжепророчества о пришествии Христа в 1914 г.

2. Произвольные библейские принципы толкования. И адвентисты, и свидетели Иеговы основываются на неуниверсальном принципе толкования пророчеств из расчета «день за год». В библейской аргументации они делают чрезмерный акцент на Ветхом Завете, особенно при анализе пророчеств книги Даниила, при обосновании адвентистами учения о субботе, а у СИ – в доктринах об имени Бога и наименовании себя «свидетелями Иеговы», и т.д. Нередко нравоучительный текст они толкуют догматически, например когда выводят из размышлений книги Екклезиаста учение о «сне души». Подобным образом нравственный текст Притч. 4:18 СИ толкуют догматически, а евангельскую притчу о верном и неверном рабе (Мф. 24:45–51) представляют как пророчество об избрании своего руководящего органа.

3. Доктринальные изменения. Адвентистские колебания в важнейших богословских вопросах (например, о Троице) и постоянная модернизация вероучений свидетелей Иеговы (о датах Армагеддона и других эсхатологических событий, о суде, о «верном и благоразумном рабе», о кресте, об отношении к государству, о перекрещивании, о поклонении Христу, о двух классах верующих и проч.) убедительно свидетельствуют об их человеческом, а не божественном происхождении.

4. Натянутость и антинаучность исторических аргументов при интерпретации пророчеств книги Даниила. Для адвентистов это ложные толкования событий из средневековой истории папства, а для СИ – ложная датировка года падения Иерусалима и ошибочный подсчет продолжительности вавилонского плена.

4.1.2. Основные черты эсхатологии адвентистов седьмого дня

Согласно представлениям адвентистов седьмого дня, 22 октября 1844 г. Христос вошел в небесное Святое святых и начал на небе следственный суд. В присутствии всех непадших небожителей (ангелов и инопланетян) Он стал изучать небесные книги, сравнивая их с Библией. Оправданные, очистившись от грехов, вписываются в книгу жизни, а грешники – в книгу смерти1057. В то же время на земле через трехангельскую весть выявляется остаток Божьего народа, имеющий печать Божию – соблюдение субботы, благодаря которой верные будут спасены во время последнего кризиса.

Впереди адвентисты ожидают «последний кризис», или «скорбное время». Противостоять зверю будет верный «остаток», т.е. сами адвентисты, которые за верность Богу и соблюдение субботы претерпят различные гонения1058. Они будут запечатлены, т.е. окончательно утвердятся в верности Богу, тогда как прочие люди получат печать зверя, т.е. уже не смогут покаяться и исправиться1059. Следственный суд завершится, первосвященническое служение Христа закончится, Он перестанет ходатайствовать за грешников.

По завершении «последнего кризиса» наступит Второе пришествие и воскресение праведников. Затем откроется тысячелетнее царство на небе и следующая стадия суда, когда Бог будет объясняться в Своих решениях перед адвентистами. В это время сатана со своими ангелами будут томиться на оставленной земле в ожидании будущего наказания1060. Через тысячу лет будут воскрешены грешники, которые вместе с сатаной поднимут последний мятеж. После этого они вместе с сатаной будут уничтожены Богом (исполнительный суд), а для праведников откроется блаженная вечность. Адвентисты считают уничтожение грешников первохристианским учением, которое было искажено, конечно, римским епископом1061, хотя уже отцы II в. в разных частях христианского мира единодушно писали о вечности мучений грешников1062.

Если рассматривать последние события у адвентистов в терминологии книги Откровения, то первой смертью они считают индивидуальную смерть, а второй смертью – окончательное уничтожение грешников после их «второго» воскресения. В свою очередь, первое воскресение – это воскресение праведных при славном Втором пришествии Христа для их участия в благословениях и суде тысячелетнего царства. Соучастниками первого воскресения станут и некоторые грешники («специальное воскресение» тех, кто убил Христа), которые будут после этого уничтожены. Второе воскресение – воскресение нечестивых – у адвентистов, строго говоря, нецелесообразно, потому что оно немедленно завершится уничтожением грешников. Воскрешенных даже трудно назвать людьми, т.к. они будут лишены свободы воли и не смогут выбирать между добром и злом.

В вероучении адвентистов заметна опора на Ветхий Завет, нередко в иудейском его понимании. Отсюда принцип «день за год» и числовые интерпретации пророчеств, игнорирующие событие Боговоплощения. Здесь же корни преувеличенного внимания к обрядовому закону и ветхозаветному богослужению, представление о вечном характере Декалога и небесном храме, обязательность субботы, хилиазм и запрет употребления свинины и прочей нечистой пищи. Причины этого явления лежат, видимо, в первоначальном унитаризме основателей адвентизма – отрицании ими Божества Христа и личного бытия Святого Духа. Следы унитаризма до сих пор заметны в вероучении и особенно в эсхатологии. Уничижение Нового Завета в пользу Ветхого своим следствием имеет отрицание вечного характера Нового Завета. Е. Уайт учит, что после Второго пришествия Бог заключит со своим народом третий, по-настоящему вечный завет1063. Таким образом, адвентисты фактически отрицают вечность Нового Завета в Крови Христовой.

И завет с Авраамом, и Новый Завет для них являются одинаково вечными. Точнее говоря, Новый Завет стал обновлением вечного завета с Авраамом о праведности через веру, т.к. неверность и падение Израиля исказили его и превратили в систему дел; кроме того, до креста он не был утвержден Христовой кровью1064. По сути, система законных ветхозаветных предписаний является человеческим искажением первого завета1065. Получается, что заключенный завет до Христа еще не действовал, хотя Бог требовал от евреев его выполнения (Втор. 30:1–18, особенно ст. 10).

Элементом превозношения Ветхого Завета над Новым является также центральное место книги прор. Даниила в истории и эсхатологии адвентизма. Именно пророчества этой книги легли в основу движения миллеритов, а потом заставили ранних адвентистов сформулировать их ключевые доктрины о небесном святилище и следственном суде. Пророчество о 2300 вечерах и утрах из Дан. 8:14 Елена Уайт называет даже «основанием и столпом адвентистской веры»1066.

Согласно адвентистам, знамением завета между Богом и Его народом, начиная с Авраама, была суббота1067 (и такое же значение она принимает для остатка последнего времени), хотя в действительности суббота была знамением завета лишь со времен Моисея и только для Израиля по плоти (ср. Исх. 31:17, Иез. 20:12). Духовное исполнение обетований в Церкви, равно как и вечный и окончательный характер Нового Завета в Крови Мессии, о чем говорили пророки (Иез. 37:26, Зах. 9:11), адвентистам неизвестны.

Все это ведет их к смешению символа и реальности. Так, А.С. Грузинов справедливо замечает, что для них небесное святилище с ковчегом Завета – реальность, тогда как Вечеря Господня – это лишь «участие в принятии тех символов, которые представляют собой тело и кровь Иисуса»1068. Однако с апостольских времен и до сего дня в Церкви принято обратное понимание: Тело и Кровь Христовы в причастии реальны, тогда как пророческие образы храма символичны. Они толкуются применительно к обстоятельствам и могут иметь разные значения. В целом храм указывает на полноту славы Божией и на Церковь1069.

Тенденция к богословскому упрощению проявляется и в доктрине «холистической» антропологии, отрицающей наличие у человека души. Тем самым воскресение мертвых оказывается не воскресением, а созданием Богом нового существа, в которое вкладывается информация о другом существе, ранее жившем на земле. Само воскресение оказывается многоэтапным процессом. Еще до Второго пришествия будет воскрешены три категории людей – праведники эпохи вести третьего ангела и грешники, которые пронзили Христа и издевались над Ним, а также наиболее яростные противники Его народа1070.

На сегодняшний день специфическими чертами богословия адвентистов, отличающими их от прочих неопротестантов, являются почитание субботы как эсхатологической печати принадлежности к истинной церкви (а также символа искупления и знамения праведности по вере), отрицание ими бессмертия души («условное бессмертие»1071) и связанное с ним учение о «сне души», а также доктрины об уничтожении грешников1072, «трехангельской вести», тысячелетнем царстве. Все они, кроме антропологического учения о холизме человека, являются эсхатологическими. Впрочем, даже антропологические элементы все равно имеют эсхатологическое следствие, т.к. подчеркивают недоверие Христу, Который обещал вечные муки грешникам, но должен будет нарушить это обещание и уничтожить Свое творение.

Специфической чертой эсхатологии адвентистов, равно как и свидетелей Иеговы, стала ее взаимосвязь с экклезиологией. В отличие от классических протестантов и баптистов, они подчеркивают авторитет видимой церковной организации и наделяют ее особыми признаками. Наличие единого управленческого центра позволяет этим еретикам пока что удерживаться на достаточно консервативных позициях в вопросах христианской нравственности и практики1073.

Для адвентистов истинная церковь должна соблюдать субботу как печать избрания Божия, по которому Бог узнает своих верных во время великой скорби. Именно на это указывает весть третьего из трех ангелов, призывающего поклониться Богу как Творцу неба и земли (Откр. 14:7)1074. Ясно, что прочие протестантские церкви этого не делают, т.е. истинной церковью адвентисты фактически считают только себя. Хотя они принимают концепцию видимой и невидимой церкви (включая в последнюю тех, кто не имел возможности узнать о Христе, но «по природе законное делает»), однако убеждены, что членов невидимой церкви Бог ведет в видимую организацию, которая имеет полноту истины и духовные дары1075.

4.1.3. Особенности богословия адвентистской «пророчицы» Елены Уайт

Для адвентистов седьмого дня, помимо собственной истории, безусловной доктринальной основой стали труды «пророчицы» Елены Уайт (1827–1915). В «Основных пунктах вероучения АСД» о ней говорится так: «Мы верим, что… дух пророчества, или пророческий дар, является одним из даров Святого Духа, обещанных церкви в последние дни, и что этот дар был проявлен в церкви АСД в жизни и трудах Елены Уайт» (I, III, 3)1076. Она сама считала себя пророком Божиим и верила, что ей в видениях и в словах Бог открывал Свою волю: «Когда Дух Божий открыл мне великие истины Своего Слова и картины прошлого и будущего прошли передо мной, мне повелели сообщить другим то, что мне дано было узнать»1077.

В ряде случаев именно ее авторитетное мнение стало решающим для адвентистов в доктринальных вопросах: например, о субботе и о Троице, а также о «двери благодати» (ср. в притче о десяти девах, Мф. 25:10). В. Миллер заявил, что «за несколько дней до 22 октября 1844 г. для всех противников первой евангельской вести дверь благодати закроется»1078. С ним была согласна и Е. Уайт: «Какое-то время после великого разочарования 1844 года я считала, наряду со всеми адвентистами, что дверь благодати навсегда закрыта для мира»1079. Однако затем «закрытая дверь благодати» стала мешать делу миссии и формировала вокруг раннего адвентизма ненужную самоизоляцию. В итоге Е. Уайт получила видение, и адвентисты начали исповедовать столь нужную для них «открытую дверь благодати», т.е. возможность для всех посторонних присоединиться к церкви АСД1080.

Главным сочинением Е. Уайт является «Великая борьба»1081, которая определяет эсхатологическую доктрину АСД. В этой книге приводятся не просто богословские суждения Е. Уайт, а видения, якобы данные ей Богом. Т.е. в них предстает как бы первоисточник адвентистской версии божественной реальности. Поэтому можно и нужно строить полемику с адвентистами, критикуя небиблейские элементы этих противоречивых видений, несущих на себе отпечаток эпохи и личности автора. Правоверный адвентист в своих библейских исследованиях может лишь аргументировать те или иные тезисы Е. Уайт, дополняя их анализом еврейских и греческих слов, тщательным разбором библейской типологии и проч., но общий смысл и детали этой книги не могут даже ставиться под сомнение. В силу такого значения этой книги нужно остановиться на ней подробнее.

В «Великой борьбе» представлен взгляд на всю историю христианства. По мнению Е. Уайт, уже в послеапостольское время Церковь утрачивает собственное лицо, хотя обобщенная характеристика верующих дается высокая (с. 37). В книге нет упоминания о конкретных представителях Церкви и их вероучении после ап. Иоанна Богослова, что можно считать результатом незнакомства Е. Уайт с церковно-историческими реалиями.

Начиная с Константина Великого наступает «эпоха духовной тьмы» (гл. 3). Эта тьма, победившая свет Евангелия, продолжалась целое тысячелетие – вплоть до Уиклифа и Реформации. В Церковь вошли языческие обычаи, и в результате соглашения между язычеством и христианством появился «человек греха» (с. 45). Поверхностный и пристрастный обзор завершился нелепым выводом, что «почти все признали папу наместником Бога на земле, наделенным верховной властью как у Церкви, так и в государстве» (с. 47), в VI в. «римский епископ назначен главой всей Церкви» (с. 49). Вопреки словам Христа и апостолов, для Е. Уайт Церковь оказалась побежденной князем века сего, исчезли духовные дары и правая вера, но главным грехом исторической Церкви она считает замену субботы на воскресный день.

Невежество Е. Уайт в исторических вопросах достойно удивления. Так, она сообщает, что «до Реформации оставалось всего несколько экземпляров Библии» (с. 72). Вместе с тем, сохранившихся греческих новозаветных рукописей на сегодняшний день насчитывается 5700, к ним нужно добавить более 8000 рукописей Вульгаты, не считая множества рукописных переводов на другие языки (сирийский, коптский, армянский, славянский, эфиопский и др.)1082. Она утверждает, что даже после императора Константина «богобоязненные христиане», имен которых книга по понятным причинам не называет, якобы продолжали почитать субботу согласно четвертой заповеди (с. 48). Как и во времена гонений, в этот период в Церкви оставались немногие «верные знаменосцы истины» (с. 50). Вместе с тем, исторические памятники не оставили нам свидетельств о таких верующих. Если же автор подразумевает евионитов, то к их почитанию субботы стоит добавить прочие иудейские черты: отрицание Троицы, непорочного зачатия Христа и апостольского достоинства Павла, необходимость обрезания и проч. Ясно, что такая вера не может считаться христианской1083.

Согласно Е. Уайт, лишь Лютер сотоварищи начали выводить церковь «из мрака папства к свету более совершенной и чистой веры» (с. 107), однако остановились на полпути. Поэтому предтеча адвентизма В. Миллер оказался для Е. Уайт «светом во мраке» (гл. 19), несмотря на все свои заблуждения и лжепророчества. Полнота этого света, понятно, наступила среди адвентистов седьмого дня, которые не только рассказали миру о небесном святилище и невидимых событиях 1844 г., но и начали соблюдать субботний покой, тем самым до конца исполнив волю Божию. Впрочем, в самые последние времена среди христиан разных церквей обещано невиданное возрождение благочестия и святости, причем верующие будут исполнять весь Декалог.

Помимо этих «земных» сведений, «Великая борьба» подробно описывает невидимые реалии – о Христе, ангелах, сатане, воскресших праведниках и инопланетянах. Реализуемая эсхатология в ней вылилась в следственный суд, который начался в 1844 г. и продолжается до сих пор в силу посреднического служения Христа в святом святых физического небесного храма, затем продолжится в течение Его совместного с праведниками тысячелетнего заочного суда над грешниками, а завершится временным воскрешением грешников и их окончательным уничтожением вместе с сатаной.

Жизнеописание и доктрина Е. Уайт недавно стали предметом изучения с православных позиций1084. На английском языке издано обширное (почти 300 страниц) исследование А. Касперсена «Елена Уайт – миф и правда»1085. В этой книге, обильно цитируя первоначальные адвентистские источники, автор описывает ее лжепророчества и дает ясное представление об источнике ее вдохновений и их несоответствии с евангельскими истинами.

Согласно исследованиям, «Великая борьба» не является оригинальной книгой Е. Уайт, хотя она и подкрепляет ее авторитет своими многочисленными видениями сцен из книги, оценивая ее «выше золота и серебра»1086. Е. Уайт заимствовала концепцию, структуру и идеи книги из одноименного сочинения адвентиста Х.Л. Гастингса, изданного в 1858 г. (т.е. непосредственно перед первым изданием ее собственной книги, получившей тогда название «Духовные дары»), но уточнила и расширила его книгу. В частности, она сделала акцент на субботу и ковчег завета в небесном храме, описала восстание человека и условия его примирения с Богом (опять-таки через субботу), а также санкции для отступников от 10 заповедей. Схему великой борьбы Е. Уайт взяла у одного из лидеров миллеритского движения Ч. Фитча1087.

Помимо Гастингса, Е. Уайт широко использовала работы автора доктрины о субботе Дж. Бейтса, но не непосредственно, а через книгу Дж. Уайта «Жизненные происшествия», откуда в нее вошли фразы, цитаты, мысли, предложения, параграфы и целые страницы текста1088. Детали доктрины о святилище она «заимствовала» у Урии Смита1089, а схему великой борьбы – у одного из лидеров миллеритского движения Ч. Фитча1090. Иногда она подписывала своим именем статьи своих секретарей. Ее супруг Дж. Уайт активно участвовал в редактировании переизданий ее книг, устраняя из них «неправильные» видения1091. В ее книгах, в том числе и при описании видений, имеется большое число случаев плагиата. Т.е. в этих «видениях» Бог и ангелы говорили с ней точными цитатами из ранее написанных другими авторами книг. Когда об этом стало известно, значительное количество адептов покинули адвентизм.

Нельзя также не обратить внимание на несколько частных деталей, характеризующих фантазию Е. Уайт и доверчивость ее последователей. Так, она называет знамением Сына Человеческого темное облако на небе величиной с половину ладони (с. 566). Каким образом это облако помогает каждому узнать Христа – неясно. Воскресшие, вышедшие из могил, имеют такую же внешность, как перед смертью, хотя их физические недостатки устранятся (с. 569–570); как это сочетать – непонятно. Среди воскресших «Адам отличается огромным ростом и величественной осанкой, только немного уступая Сыну Божьему» (с. 569–570; осанка Христа особо отмечается и в дальнейшем). Видимо, вопреки свидетельству апостолов, которые по воскресении с Ним ели и пили, и пророка, который не видел в Нем ни вида, ни величия (Ис. 53:2), слава для Е. Уайт состоит в осанке и гигантском росте Христа. В лучших американских традициях публичного награждения «Иисус правой рукой возлагает на головы победителей венцы славы» (с. 571), причем этому будет сопутствовать выстраивание всех присутствующих в форму «полого квадрата» (с. 570).

Отсутствие истинного духовного опыта ведет Е. Уайт к представлению о тождественности состояния спасенных праведников и первого Адама. Она пишет, что искупленные, имея «совершенные, прекрасные и бессмертные» тела, все же будут затем «развиваться до полноты совершенства и славы, которые человек имел вначале» (с. 570). Вместе с Адамом они вернутся в первозданный рай (с. 572). Однако по своему плотскому мудрованию Е. Уайт сводит здесь совершенство воскресших не к богопознанию, а к телесным данным. Во-вторых, она не знает разницы между славой первого Адама и обновленных людей. Первый Адам был снаружи покрыт божественной славой, в нем пребывало Слово Божие, он имел общение со Святым Духом1092. Но после изгнания из рая за свои труды, бедствия, покаяние и слезы Господь прославил его значительно больше. Прп. Симеон Новый Богослов подчеркивает, что Христос, выведя Адама и Еву из ада, «не ввел их опять в тот же рай, из которого они изгнаны, но возвел на небо небесе и, когда воссел одесную Бога и Отца Своего, спосадил их с Собою» как своих предков по плоти1093. Так и все верные получают не просто древний рай, но некую великую божественную славу.

Е. Уайт рассказывает, как в раю тысячелетнего царства, а также в вечности люди будут общаться и учиться у инопланетян («непавших существ»). Однако учение об инопланетянах не только отсутствует в Писании, но и прямо уничижает Боговоплощение, единственную жертву Христову и представление о человеке как венце творения1094.

Помимо этого, Е. Уайт является автором множества лжепророчеств. В частности, она предсказывала конец мира в 1851 г., сохранение рабства в результате гражданской войны в США, объявление Англией войны Америке; называла себя в числе ста сорока четырех тысяч, которые встретят Второе пришествие. Бог говорил ей, что день и час Иисуса уже наступил, но она затем забыла этот час1095.

Сделаем вывод. С точки зрения святоотеческого предания мы не можем относиться к ней иначе, как к лжепророчице. Часть ее видений противоречит библейскому Откровению. Другие были очевидно основаны на данных современной ей науки и теперь устарели. Многие ее пророчества о будущем не сбылись. Хотя Е. Уайт заявляет о вдохновленности «Великой борьбы» видениями непосредственно от Бога и Его ангелов, в действительности эта книга представляет компиляцию работ разных авторов. Поэтому вполне можно согласиться с выводами иер. Р. Бородинова об источнике «откровений» Е. Уайт и общей оценкой ее богословия: «В основе секты адвентистов седьмого дня, обязанной лжепророчице Елене Уайт своим возникновением, существованием и развитием догматической системы (весьма непроработанной), а также и структурированием как религиозной организации, стоит отец лжи – диавол. Именно его изощренное лукавство, давно изведанное святыми отцами православия, не позволило Елене Уайт увидеть гибельность того пути, по которому пошел вслед за ней адвентизм седьмого дня»1096.

4.2. Исторические аспекты эсхатологии АСД

4.2.1. Влияние раннего адвентистского учения о Боге и Христе на доктрину о 1844 годе. Произведенное этой доктриной искажение домостроительства нашего спасения

Важным историческим фактором, повлиявшим на появление учения о 1844 годе, был антитринитаризм основателей адвентизма, окончательно преодоленный лишь в середине XX века. По сути, для ранних адвентистов вхождение в небесное святилище стало как бы высшей точкой освящения человека Иисуса Христа, давшей Ему санкцию от Бога ходатайствовать за людей. Наряду с этим, ошибочное учение о Боге Отце включало (и включает до сих пор) представление о том, что Он ограничен в пространстве.

Следы этих взглядов навсегда остались в адвентизме. Хотя им удалось отказаться от арианства и возвыситься до веры в Божество Иисуса Христа, однако роль Святого Духа в домостроительстве нашего спасения оказалась в целом маловажной, а после 1844 года – и вовсе ничтожной. Для адвентистов Он является лишь «представителем Личности и дела Христа, совершаемого на кресте и в небесном святилище»1097. Своим ходатайством Он лишь дополняет ходатайственное служение Христа в небесном святилище1098. Такое умаление активного личного участия Святого Духа в спасении – это отголосок первоначального отрицания Его личного бытия.

А ведь Святой Дух, согласно свт. Василию Великому, «есть начало освящения, мысленный свет, доставляющий Собой всякой разумной силе при искании истины как бы некоторую очевидность… Тесное единение Духа с душой есть сближение… устранение страстей, которые привзошли в душу впоследствии от привязанности ее к телу и отдалили ее от сродства с Богом. Посему кто очистился от срамоты, которую произвел в себе грехом, возвратился к естественной красоте, через очищение как бы возвратил прежний вид царскому образу, тот единственно может приблизиться к Утешителю. И Он, как солнце, встречая чистое око, в Себе Самом покажет тебе Образ Невидимого»1099. Адвентистское понимание первосвященнического служения Иисуса Христа совершенно игнорирует домостроительную роль Святого Духа – совершаемое Им по изволению Отца и через действие Сына раздаяние даров1100: Дары различны, но Дух один и тот же; и служения различны, а Господь один и тот же; и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех… Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно (1Кор. 12:4–11).

Вместе с тем, замечает свт. Феофан Затворник, «благодать Святого Духа не иначе подается и принята быть может как чрез Таинства, Самим Господом учрежденные в Церкви руками святых Апостолов». В качестве примера святитель ссылается на недостаточность для спасения одной лишь веры без крещения, как то указал Спаситель в беседе с Никодимом (Ин. 3:5, 7), а затем на деле показал ап. Павел, когда крестил верующих в Эфесе (Деян. 20:1–7). При этом книга Деяний ясно отличает крещение и возложение рук апостола, когда им был подан Дух Святой1101. Таким образом, иной Утешитель и Ходатай – Святой Дух – послан в мир ради крестного подвига Господа Иисуса Христа, а подается верующим во имя Его, особенно в таинствах, по мере нашей способности воспринять благодать.

В видениях Е. Уайт о переезде Христа на облачной колеснице в Святое святых небесного храма наблюдается еще одна несообразность: она описывает предшествующий переезд туда же и Отца на огненной колеснице1102. Это означает, что у Е. Уайт Отец имеет физическое тело и описуем в пространстве1103. Е. Уайт утверждает, что многократно видела Отца, хотя и не описывает Его подробно1104. Однако Бог есть дух (Ин. 4:24). Он Сам о Себе говорит: Не наполняю ли Я небо и землю? (Иер. 23:24). Подобно и царь Давид воспевает Бога: Взойду ли на небо – Ты там; сойду ли в преисподнюю – и там Ты (Пс. 138:8). Святая Церковь всегда восставала против мысли об ограниченности Бога каким-то местом. Так, свт. Василий Великий предлагает из бесплотности собственной души познавать бесплотность Бога, от свободы своего ума пребывать во всяком месте восходить к пространственной неограниченности Бога, а от невидимости души узнавать невидимость Бога1105. В свою очередь, прп. Иоанн Дамаскин учит, что Божество беспредельно, неограниченно и не имеет формы, неосязаемо и невидимо; поэтому описуемый и подверженный страстям Бог, несомненно, не может быть предметом почитания1106.

Пространственная ограниченность Отца привела адвентистов к представлению о Нем как о нерешительном, невсеведущем существе с гномической волей1107. Причину этого называет свт. Василий Великий: «Кто дает Отцу для председательства высшее место, о Единородном же Сыне говорит, что Он сидит ниже, у того следствием такого умопостроения будут все телесные принадлежности. А если такие представления свойственны людям, у которых ум помутился от вина и расстроен помешательством, то благочестиво ли будет, чтобы и по естеству, и по славе, и по достоинству [Сына] Соединенного с Отцом не вместе с Отцом чествовали поклонением и славословили те, которые научены Им Самим, что иже не чтит Сына, не чтит Отца (Ин. 5:23)?»1108

Подобно и разные колесницы Отца и Сына, а также периодическое выделение Отцом славы Сыну в Святом святых показывают разную степень славы Отца и Сына. Это следствие первоначальных арианских взглядов адвентистов противоречит не только православной триадологии, но и современной адвентистской доктрине о Боге, утверждающей равенство Отца и Сына. Вместе с тем, адвентисты удержали богохульное отождествление Сына Божия и архангела Михаила1109, воспринятое от них свидетелями Иеговы. До сих пор адвентистская триадология отрицает вневременное рождение Сына и исхождение Святого Духа, понимая их как «исторические личностные действия Троицы в деле творения и искупления»1110. Тем самым они вносят изменение в Троицу, против чего восставали святые отцы в полемике с арианством1111. Но еще задолго до них апологеты II века подчеркивали, что рождение Сына Божия совершается не во времени1112.

Повышение статуса Христа адвентисты связывают с Его вознесением, понимая последнее не просто как событие конкретного дня, но как длящийся процесс, который перешел во вторую фазу в 1844 г.1113. Вознесение стало для Христа возвышением, полным подтверждением Его победы и возобновлением Его личного общения с Отцом во славе. Отсюда, видимо, нужно сделать вывод, что до вознесения у Отца и Сына не было полноты общения, что противоречит учению о Троице.

Е. Уайт и многие другие адвентисты убеждены, что Христос имел падшую, греховную природу, хотя лично и не познал греха1114. Больше того, Е. Уайт утверждает, что Господь сомневался в собственном спасении и воскресении, сатана «терзал сердце Иисуса», а Отец гневался на Него1115. В таком понимании, несомненно, Искупление относится только лично ко Христу, Который смог победить в Себе грех, и не распространяется на прочих людей1116. Ясно, что на фоне падшей природы Христа не может быть и речи о Его равенстве с Отцом. Можно лишь говорить об уделении Сыну какой-то меры славы от Отца, а также о посредническом служении оправданного и искупленного Иисуса в отношении неоправданных и неискупленных людей. Такое посредническое первосвященническое служение как раз и предлагает доктрина небесного святилища.

Однако представление Е. Уайт о греховной природе Христа означает непонимание механизма передачи греха в человеческом роде. Этот грех передается в людях через зачатие. Так, прп. Симеон Новый Богослов учит: «То изречение, в коем говорится, что никто не безгрешен, кроме Бога, хотя бы один день жития его был на земле1117, не о тех говорит, которые сами лично грешат, потому что однодневное дитя как может согрешить? Но этим выражается то таинство веры нашей, что человеческое естество бывает грешно от самого зачатия своего. Бог не создал человека грешным, а чистым и святым… Все люди, происходящие от семени Адамова, бывают причастны прародительского греха от самого зачатия и рождения своего. Кто сим путем родился, хотя бы не сделал еще никакого греха, уже грешен есть тем прародительским грехом»1118.

Будучи чужд страстного зачатия, Господь Иисус Христос непричастен и первородному греху и какой-либо страстности. Для этого, благовествует архангел Гавриил Пресвятой Богородице, Дух Святой найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя (Лк. 1:35). Душа и тело Пресвятой Девы были предочищены Духом1119, а рождение – «нескверно и чисто»1120. Господь Иисус Христос во всем подобен нам, кроме греха, единодушно свидетельствуют святые отцы1121. Сложное место из Рим. 8:3 о подобии плоти греховной свт. Кирилл Александрийский объясняет так, что сказано не о подобии плоти (т.е. что Он не был подобным нам человеком), а именно о подобии плоти греховной, «дабы мы поняли, что слово “подобие” употребил он потому, что Спаситель наш был свободным от всякого греха»1122. Поэтому и Сам Господь спрашивает у врагов: Кто из вас обличит Меня в неправде (слав. о гресе) (Ин. 8:46)? Перед крестными страданиями Он говорит ученикам: Идет князь мира сего, и во Мне не имеет ничего (Ин. 14:30). Апостолы прямо утверждают, что Он праведник и в Нем нет греха (1Ин. 2:1, 3:5), что мы искуплены… драгоценною Кровию Христа, как непорочного и чистого Агнца (1Пет. 1:18–19; ср. Евр. 4:15, 7:26).

Ложное и богохульное учение Е. Уайт о падшей природе Христа легло в основу учения о Христе как первосвященнике и о Его служении в небесном святилище. Безуспешны попытки некоторых адвентистов отказаться от этой доктрины или как-то ее сгладить, т.к. она подтверждена авторитетом «пророчицы», говорившей от имени Бога. Ясно, что как ложен образ Христа в проповеди Е. Уайт, так лживо и описание Его посреднического служения в небесном храме.

Попытки придать домостроительное значение придуманному событию вхождения в небесное Святое святых привели к искажению реального домостроительства Божия и переносу на это событие различных аспектов Божественного домостроительства из первого или Второго пришествия. Так, уже на кресте была разорвана завеса между Богом и людьми (Евр. 10:19–20). Тем самым мы получили дерзновение по причине прощения грехов, сделались сонаследниками Христа, обрели вход на небо и доступ к духовным тайнам1123. Поэтому недопустимо относить вход святых на небо и обретение ими каких-то новых духовных тайн лишь к 1844 году.

Поэтому вызывает всяческое недоумение видение, что лишь после переезда в Святое святых верные получили Духа: «Тогда Иисус дуновением даровал им Дух Святой»1124. Иначе говорит Христос. Он обещает подать Утешителя Святого Духа уже апостолам и их последователям (Ин. 14:16–17, 15:26, 16:13), что и случилось впоследствии (Ин. 20:22, Деян. 2:3–4). Апостолы подчеркивали, что и они сами, и их ученики имеют Духа, и это было очевидно как для христиан, так и для неверных (ср. Деян. 5:13, 19:1–6). Однако для Е. Уайт до 1844 г. христиане не имеют Духа, а получить Его могут лишь адвентисты.

Надо сказать, что сотериология адвентистов также не прерывается на 1260 лет (с 538 по 1798 гг.): начиная с первого пришествия и до сего дня Христос продолжает очищать наши грехи. Сами адвентисты вопреки всякой логике помещают Его одновременно и в святилище, и в Святое святых, заявляя, что Его посредническое служение в святилище не завершается и после вхождения в Святое святых1125.

Искажение домостроительства Божия ярко отразилось в адвентистском понимании субботы. Заповедь о субботе была дана одному лишь еврейскому народу и как постановление вечное (Ис. 31:16). Писание нигде не требует соблюдения субботы от христиан и не называет эту заповедь прерывистой: вначале обязательной, потом факультативной, потом отвергнутой, потом снова решающей для спасения. Однако именно так она выглядит с точки зрения адвентизма. Е. Уайт говорит, что до 1844 г. христиане «не имели света и не испытывались истиной о субботе»1126, т.е. ни самого Писания, ни Предания Церкви, по ее мнению, не было достаточно для ясного распознавания значения субботы1127. Следовательно, адвентистская интерпретация субботы отрицает значение Писания, ставя выше его видения Е. Уайт.

Важным элементом последнего времени, кроме субботы, для адвентистов является начавший следственный суд. Однако в 1844 г. не было никаких видимых событий, связанных с очищением святилища, и не было никакого видимого суда. Хотя адвентисты пытаются снять это возражение тем, что исполнительный суд только впереди1128, однако такой аргумент беспочвен. К началу тысячелетия исполнительный суд также еще не начнется, что не помешает воскресшим адвентистам наслаждаться благами тысячелетнего царства. Если следственный суд не предполагает никаких немедленных решений, то остается неясным, в чем именно заключается его судебная составляющая. Несомненно, суд имеет основанием всеведение и всевластие Божие, которые должны показать себя на деле в исполнении приговора, а не в пустых словах.

Непонимание взаимоотношений Христа и Церкви привело Е. Уайт к утверждению, что в 1844 г. в Святом святых, т.е. задолго до Второго пришествия, «Иисус сочетался с Новым Иерусалимом»1129. Однако св. Андрей Кесарийский учит, что брак Агнца (Откр. 19:7) «означает союз Церкви со Христом, которого Божественные апостолы были устроителями, даровав Церкви духовное обручение, потому что некогда она получит обручение истинное». В этом браке, продолжает св. Андрей,– и светлость добродетелей Церкви, и тонкость в ведении и созерцании божественных оправданий (виссон святых)1130. Небесный Иерусалим прилепляется к Владыке и соединяется с Ним в совершенном и нерасторжимом союзе1131, что происходит уже в вечности (ср. Откр. 21:2). Видение Е. Уайт, относящееся к событиям до великой скорби, не только искажает божественное домостроительство, но и игнорирует свободную волю людей времен антихриста. Оно противоречит и остальным частям доктрины адвентистов, которые до «последнего кризиса» не отрицают свободную волю у всех людей. История адвентизма знает множество случаев, когда и высокопоставленные пасторы, и рядовые адвентисты покидали «церковь остатка».

Но и гонения последнего времени не могут устранить свободу воли человека. Приводя многие примеры предсмертных покаяний и падений, свт. Игнатий (Брянчанинов), суммируя взгляды предшествующих отцов на этот вопрос, учит, что «Господь призывает человека к покаянию и спасению до последней минуты его жизни»1132. В свою очередь, и проповедь двух свидетелей (Откр. 11) имеет смысл лишь постольку, поскольку в это время еще не закрыта надежда на покаяние грешников-иудеев1133. Поэтому, начиная с апостолов и до Второго пришествия покаяние, а суббота и не кальвинистское предопределение остается неизменным условием спасения всех людей вплоть до момента смерти.

Искажение домостроительства нашего спасения реализовалось у адвентистов и в практической плоскости. Помимо субботы и выделения особой конфессии, с самого начала адвентисты уделяли большое внимание проповеди, не гнушаясь мимикрией под традиционных протестантов. Деятельности «вестников» посвящено множество видений Е. Уайт. Однако проповедь среди знающих Евангелие означает, во-первых, отрицание адвентистами принципа самоочевидности Писания (Sola Scriptura), а во-вторых, принципиальную новизну учения в сравнении с ранее известными в церковной истории. Тем самым адвентизм отрывает себя от апостольских корней.

Все это показывает, что адвентистская Троица является богословской абстракцией, мало влияющей на дело нашего спасения1134. Активное участие Сына и Духа в нашем спасении сводится к священнодействиям Христа в небесном святилище и представительской роли Святого Духа. Верные не становятся сотелесными Христу в причастии, не соумирают и не совоскресают с Ним в крещении; Святой Дух не обоживает нас. По сути, идет речь о приближении к Богу лишь интеллектуально, но не онтологически. Поэтому, независимо от отрицания Троицы первыми адвентистами или принятия Ее после 1931 г., верующие одинаково лишены возможности участия в Ее жизни. Тем самым и Божественный суд выступает как внешний юридический вердикт оправдания или осуждения, независимо от нравственного изменения человека, хотя именно его требует от нас Бог. Формулируя эмпирически недоказуемую доктрину вхождения Иисуса Христа в небесное святилище в 1844 г., адвентисты преимущественно опирались на свой житейский опыт участия в светском судопроизводстве. Отсутствие личного опыта жизни во Христе и доверия к имеющим такой опыт привело к недопустимому переносу земных реалий на Божество.

4.2.2. Апостасия в послеапостольское время и приход к власти папства. Папство как апокалиптический зверь1135

Согласно представлениям адвентистов, уже во времена апостолов началось формирование папской власти, т.е. тайны беззакония1136. В этом и заключается предсказанное апостолом отступление (2Фес. 2:3), или апостасия. Внешне эта власть проявлялась в появлении церковного авторитаризма и сосредоточении всей власти в руках епископа1137. Процесс завершения апостасии растянулся на несколько веков, в целом он окончился в 538 г., когда папа якобы стал главой Церкви, а «Церковь и государство объединились в порочном союзе»1138. Полнота апостасии, тем не менее, наступит «в период, непосредственно предшествующий возвращению Иисуса»1139.

В этом учении адвентисты противоречат сами себе. Они связывают отступничество с папами, но формирование папства относят к VI в., т.е. через 200 лет после императора Константина. Будучи последовательными, они должны признать, что в IV в. ни папства, ни отступничества еще не было, тем более что в это время на апостасию не указывали пророчества Даниила. Тем самым отказ от празднования субботы не является отступничеством.

Но главное, что Священное Писание вовсе не представляет будущую историю Церкви как немедленное отступление видимой Церкви от учения Христа и апостолов сразу после смерти ап. Иоанна Богослова. Напротив, евангельские притчи и обетования показывают пребывание с нами Христа во все дни до скончания века (Мф. 28:20), тогда как Церковь будет возрастать в мире, подобно закваске, и врата ада не одолеют ее (Мф. 16:18). Очень полезно в этом отношении изучение цельных текстов, показывающих будущее Церкви,– прощальной беседы и первосвященнической молитвы Спасителя (Ин. 13–17) и послания к Ефесянам. В них нет и следа будущего отпадения. Так, вся первосвященническая молитва посвящена теме единства и любви, а не защите малого остатка от скорого отпадения большинства. В свою очередь, некогда эфесских христиан ап. Павел предупреждал, что, по отшествии моем, войдут к вам лютые волки, не щадящие стада; и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою (Деян. 20:29–30). И, несмотря на грехи отдельных людей, тех же Ефесян в послании ап. Павел учит, что Бог явит в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе (Еф. 2:7)1140. Не сама собой, через Церковь соделалась известною начальствам и властям на небесах многоразличная премудрость Божия (Еф. 3:10). Поэтому именно в видимой Церкви воссылается Богу слава во Христе Иисусе во все роды, от века до века (Еф. 3:21). Ап. Павел учит, что у христиан одна надежда и одна вера (Еф. 4:4–5), но не предсказывает скорое появление множества неправильных вер. Давая множество нравственных наставлений в гл. 4–6, ап. Павел нигде не пишет, что они неисполнимы и вскоре христиане перестанут их исполнять. Напротив, освящение и непорочность Церкви (Еф. 5:26–27) несомненно указывают, что Господь питает и греет ее (ст. 29), навсегда оставаясь главой Церкви (ст. 23).

Акцент адвентистов на папстве связан с тем, что они считают римских пап апокалиптическим зверем, предсказанным в Откр. 13 (зверь, выходящий из моря) и в Дан. 7:25 (небольшой, или малый рог1141). Этот зверь в течение 1260 лет, с 538 по 1798 гг., мучил настоящих христиан и искажал истинное учение Христа. Через римских пап действовал сатана1142. В свое время папство передаст свою власть антихристу – самому сатане1143. Папству будет помогать второй апокалиптический зверь из Откр. 13:11 (выходящий из земли), под которым Е. Уайт и последующие адвентисты обычно понимают США – христианское государство конца времен, обладающее всемирной политической властью и празднующее воскресенье как обязательный праздник1144.

В подтверждение своего лжеучения о папстве как апокалиптическом звере адвентисты приводят такие аргументы из тринадцатой главы книги Откровения: это религиозная сила – ей поклоняются (ст. 4, 8); это политическая сила, обладающая всемирной властью (ст. 7); она внушает всемирное уважение (ст. 3); она хулит Бога (ст. 5); она преследует народ Божий (ст. 7); ее власть продолжается 42 месяца, или 1260 дней (ст. 5). Последние три пункта совпадают с аналогичными признаками небольшого рога в Дан. 7:251145.

Как уже было сказано, адвентисты выделяют три ключевых года из истории папства:

1) 508 г. – прекращение ежедневной жертвы;

2) 538 г. – предание верных во власть «небольшому рогу»;

3) 1798 г. – завершение господства «небольшого рога».

Однако предыстория этих дат для адвентистов остается неочевидной: всегда ли были папы антихристом или только начиная с 538 г.? Считать пап антихристами начиная с ап. Петра как-то неудобно. Предполагать, как это чаще всего делают адвентисты1146, что папство образовалось после распада десяти рогов-государств в 538 г.,– значит 1) игнорировать факт существования пап и Западного патриархата в течение предшествующих сотен лет и 2) упускать из виду праведных пап последующих веков. Даже Лютер, прямо называвший пап антихристом, не считал таковым свт. Григория Двоеслова (590–604). Однако и делать вывод о постепенном усилении антихриста в папстве тоже нелогично, потому что иначе окажется, что до 508 г. через них действовал Дух Святой. Наконец, если первый Римский епископ ап. Петр был исполнен Святого Духа, то адвентистам следует указать, при каких обстоятельствах и когда папство утратило Духа и даже стало зверем1147.

Недопустимо отождествление апокалиптического зверя (антихриста) с богоборческой системой, которую адвентисты видят в папстве. Антихрист – это особенный нечестивый человек, который еще не пришел. Слово «антихрист» ап. Иоанн Богослов использует в двух значениях: 1) некий особенный богоборец (1Ин. 2:18), а также 2) любой человек, который искажает церковное учение о богочеловечестве Иисуса Христа, выйдя тем самым из церковной общины (1Ин. 2:19, 4:3, 2Ин. 7). Антихристов-еретиков ап. Иоанн категорически отличает от единственного, уникального антихриста, о котором прямо говорит лишь однажды (1Ин. 2:18).

Напротив, ап. Павел, хотя и не употребляет сам термин «антихрист», но говорит о некоем уникальном богопротивнике. Он называет его человеком греха, беззаконником, сыном погибели, который сядет в храме Божием (2Фес. 2:3–10), но все эти признаки применимы лишь к одному конкретному человеку. Пап было много, поэтому их нельзя назвать «человек греха»1148. Какими бы они ни были в области нравственности и богословия, но никто из них не называл себя Богом (вопреки распространенному утверждению адвентистов1149). При своем «пришествии» в 508 и 538 гг. папы не демонстрировали особенных сил, знамений и ложных чудес.

Папы не были полководцами и завоевателями, как то изображено в Дан. 11–121150. А.Д. Беляев справедливо замечает, что согласно прор. Даниилу царствование антихриста будет перед самой кончиной мира, тогда как папа-зверь царствует уже много веков1151. Кроме того, зверь из Откр. 13 имеет явные личностные черты: И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать сорок два месяца (Откр. 13:5). Ясно, что уста могут быть лишь у человека. И дано было ему вести войну со святыми и победить их; и дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком и племенем (Откр. 13:7). Это описание больше прилично одному правителю и полководцу, который всех побеждает.

Наконец, Сам Спаситель говорит иудеям: Я пришел во имя Отца Моего, и не принимаете Меня; а если иной придет во имя свое, его примете (Ин. 5:43). Иной – тот самый антихрист, которого ждут до сих пор и в свое время примут евреи.

В книге Откровения при описании деятельности антихриста особо говорится о двух свидетелях, пророчествующих и облеченных во вретище (Откр. 11:3–13). Совершенно невозможно, как это делает Е. Уайт, называть двумя свидетелями Ветхий и Новый Завет1152. Они не были убиты в 1798 г. и воскрешены через 3,5 дня. Трупы их не находились в Иерусалиме. Библия не человек и не имеет власти над стихиями, какая будет у двух свидетелей (Откр. 11:6).

Итак, совершенный богопротивник должен быть реальным человеком, как был истинным человеком Господь Иисус Христос. Христос проповедовал 3,5 года (полседьмины, как и предсказано в Дан. 9:27) – следовательно, сходной продолжительности будет и царство антихриста, но не 1260 лет. Указанные в книге Откровения 42 месяца власти зверя (Откр. 13:5, =3,5 года) совпадают со временем проповеди Спасителя. Такой срок можно назвать кратким, сокращенным ради избранных, как это и предсказано Христом (Мф. 24:22), в отличие от «сокращения» 1260 лет – времени, многократно превышающего продолжительность человеческой жизни.

Конечно, римское папство, отколовшись от полноты Православной Церкви, стало сопротивляться истинной вере и Церкви. Свидетельство тому – в Четвертом крестовом походе, многочисленных униях и насильственном их насаждении, многовековом восприятии папами православных как схизматиков. Поэтому святые последних веков нередко сравнивают папу с антихристом. Например, свт. Игнатий (Брянчанинов) и свт. Николай Сербский называют пап предтечей антихриста1153, а равноап. Косма Этолийский – антихристом, более опасным, чем другой антихрист, т.е. турки. Это связано с тем, что после раскола папство стало ересью, разрушающей истинное христианство. Сщмч. Андроник (Никольский) в согласии с другими православными святыми определяет сущность папства в том, что эта ересь исказила в католичестве все христианское и поставила на место Бога простого человека, который, конечно, не может нас спасти1154.

В целом адвентисты, видимо, могут согласиться с оценками свт. Игнатия (Брянчанинова): «Папизм присваивает папе свойства Христовы, и тем отвергает Христа… Папа есть идол папистов; он – божество их. По причине этого ужасного заблуждения благодать Божия отступила от папистов; они преданы самим себе и сатане, изобретателю и отцу всех ересей, в числе прочих – и папизм»1155. Однако святитель так оценивает папство из-за искажения папами догматов и таинств, потому что они выбросили из литургии эпиклезу, из-за оправдания насилия против иноверцев1156. Для адвентистов эти причины – пустой звук. Они отвергают не эпиклезу, а всю литургию; отрицают идею церковных таинств как таковую. Их обвинения против папы, по сути, обращены не к нему, а ко всей Церкви, которая якобы стала инструментом соглашательства христианства и язычества; папа лишь возглавил этот процесс, довершив его устранением заповеди о субботе1157.

Таким образом, адвентистская критика папских заблуждений справедлива лишь в малой степени. В этом вопросе на них сбылись слова свт. Игнатия (Брянчанинова): «Протестанты из всех заблуждений папистов отвергли только нечестивое мнение их о папе; прочим заблуждениям папистов они последовали, многие погрешности усилили, к прежним заблуждениям и ошибкам присовокупили много новых»1158. Кроме общепротестантских заблуждений (о священстве, о таинствах, о спасении, о Церкви и др.), они приобрели целый ряд других. Поэтому обличение истинных и мнимых грехов пап стало для них способом оправдать собственное зловерие.

4.2.3. Принцип «день за год»

При определении соответствующих дат адвентисты широко пользуются введенным Миллером принципом «день за год», т.е. один «пророческий день» приравнивается ими к одному астрономическому году. Основания для этого принципа они находят в двух фрагментах Писания: 1) Чис. 14:34 – установление Богом 40-летнего странствования по пустыне в наказание еврейскому народу: «По числу сорока дней, в которые вы осматривали землю, вы понесете наказание за грехи ваши сорок лет, год за день»; 2) Иез. 4:4–6 – сорокалетнее наказание царства Иудейского, изображавшееся пророком в виде 40-дневного лежания на боку. Адвентисты убеждены, что принцип «день за год» имел широкое распространение в среде иудеев уже во II в. до Р.Х. и поэтому может рассматриваться как универсальный для пророчеств Даниила и книги Откровения1159.

По указанию Е. Уайт, данный принцип «имеет большое значение для правильного понимания времени в пророчестве о “двух тысячах трехстах вечеров и утр” (Дан. 8:14) и периода в 1260 дней, который по-разному обозначается в Библии – и как “время, времена и полувремя” (Дан. 7:25), и как “сорок два месяца” (Откр. 11:2; 13:5), и как “тысяча двести шестьдесят дней” (Откр. 11:3; 12:6), и как «три дня с половиною” (Откр. 11:9)»1160.

Однако Священное Писание опровергает эти измышления. В Писании не два, а три раза содержится пророческое соотношение дня и года, и все три раза оно опровергает адвентистский «принцип».

Лишь в Иез. 4:5–6 Бог указывает, что дни предзнаменуют годы: Я определил тебе годы беззакония их числом дней, определив пророку нести беззаконие дома Израилева 390 дней и потом еще 40. В Иез. 4:6 единственный раз содержится и выражение день за год, причем для усиления речи оно используется дважды. Однако ближайшее рассмотрение этого пророчества противоречит адвентистским толкованиям. Нельзя считать 390 лет Израиля начиная с символических действий пророка (его лежания на боку), т.к. плен Израиля начался более чем за столетие до этого (в 722 г. до Р.Х., тогда как прор. Иезекииль выступил на свое служение в 592 г.). Подобно и 40 лет для Иудеи не могут быть пленом Вавилонским, который продолжался 70 лет. Даже наиболее суровый период этого плена, связанный с разрушением храма, длился более 40 лет. Поэтому 390 и 40 лет следует считать не после, а до пророка, т.е. это годы не наказания, а предшествующего нечестия Израиля и Иудеи1161. Во всяком случае, современникам и потомкам не нужно было долго догадываться о смысле символических действий пророка. Господь сказал пророку: И обрати лице твое и обнаженную правую руку твою на осаду Иерусалима, и пророчествуй против него (Иез. 4:7). Хотя это пророчество, видимо, было безмолвным (ср. Иез. 3:26), однако значение его стало понятным немедленно по окончании, когда пророк смог говорить свободно (Иез. 33:22). Ничего подобного нет в измышлениях адвентистов (а также следующих за ними свидетелей Иеговы) относительно пророчеств Даниила. Ни сам прор. Даниил, ни жившие после него пророки и апостолы не объяснили его видения в смысле «день за год».

Вместе с тем, в четвертой главе книги Иезекииля пророк своими символическими действиями предсказывает не только годы плена, но и дни осады. Тем самым один и тот же поступок выступает и как день за год, и как день за день1162.

Еще менее подходит для обоснования «принципа» «день за год» текст Чис. 14:34. Не день за год, а год за день, говорит Господь евреям, по числу сорока дней, в которые вы осматривали землю, вы понесете наказание за грехи ваши сорок лет. Иными словами, не сорок дней прообразовали сорок лет хождения по пустыне, но сорок лет стали наказанием за те сорок дней, когда посланные ходили в Ханаанскую землю. И, как и в первом случае, соотношение лет и дней немедленно было объяснено евреям прор. Моисеем по прямому указанию Божию.

Третий и последний раз день и год встречаются в двух исполнениях в Откр. 11:11. Илия и Енох, убитые за проповедь в течение 1260 дней, три с половиной дня будут лежать непогребенными на улице Иерусалима, после чего в них войдет дух жизни от Бога, они станут на свои ноги и взойдут на небо на облаке (Откр. 11:3–12). Бог не указывает непосредственно зависимость дней и лет, но это объясняется тем, что речь идет о будущих событиях и их связь очевидна из текста. По толкованию св. Андрея Кесарийского, «умерщвленные на столько же дней, сколько лет они пророчествовали, они снова взойдут на небо на Владычней колеснице – облаке»1163. Однако если некогда для евреев годы стали наказанием за недоверие ко дням, то для двух пророков дни бесславия следуют за славной проповедью и предшествуют высшему прославлению пророков от Бога.

Для разрешения вопроса о допустимости принципа «день за год» стоит обратиться и к другим пророческим текстам, упоминающим дни и годы. Приведем несколько примеров, которые невозможно понимать из расчета «день за год». Так, прор. Иона был 3 дня во чреве китовом (Ион. 2:1), став прообразом трехдневного нахождения во гробе Христа Спасителя. Ясно, что ни Иона, ни Христос не находились соответственно в ките и в гробе в течение 3 лет. Далее, в Откр. 20 говорится о тысячелетнем царстве. Почему здесь адвентисты не считают годы за дни (тысяча дней или, наоборот, 360 тыс. лет)? В Ис. 23:15 сказано: И будет в тот день, забудут Тир на семьдесят лет, в мере дней одного царя. Сам текст показывает, что имеются в виду реальные семьдесят лет – среднее время жизни человека, не больше и не меньше (ср. Пс. 89:10: Дней лет наших – семьдесят лет). Аналогично и в Ис. 32:10 (Еще несколько дней сверх года, и ужаснетесь, беспечные! ибо не будет обирания винограда, и время жатвы не настанет) ясно, что Господь не говорит о многих годах до ожидаемого наказания, а о событиях ближайшего будущего.

Одним из важных доказательств принципа «день за год» для адвентистов является пророчество о семидесяти седьминах. Они толкуют седьмину как семь дней, которые здесь представлены как семилетие именно в соответствии с рассматриваемым принципом. Однако прот. А. Рождественский в специальной монографии о семидесяти седьминах объясняет, что оригинальное слово שָׁבוּעַ («шабуа») буквально означает «седмеричное время» – время, состоящее из семи равных частей1164. Т.е. седьмины необходимо перевести на наш обычный язык, выявить, какие именно равные части времени имеются в виду. Поэтому прор. Даниил уже в следующей главе (10:2, 3), говоря о седьминах, уточняет: не просто седьмины (шабуа), а седьмины дней (שָׁבֻעִ֖ים יָמִֽים шабуа ямим). Поэтому продолжительность седьмин устанавливается, исходя из событий, упомянутых в этом пророчестве: построение города, разрушение города и храма и проч. Недели и месяцы не подходят в силу недостаточной продолжительности (490 месяцев = ок. 41 года); кроме того, месяцы в календаре древних евреев не были устойчивой единицей (их было 12 или 13, разной длительности). Поэтому седьмины следует понимать именно как семилетия не в силу принципа «день за год», а в результате анализа текста и исторических событий.

Наконец, сохраняет свою актуальность возражение А.Д. Беляева: «В Писании, и Ветхозаветном, и Новозаветном, неоднократно сказано, что антихрист будет царствовать три с половиной времени, т.е. три с половиной года, или сорок два месяца, или 1260 дней. Обозначение этого периода то временами (годами), то месяцами, то днями, причем постоянно получается три с половиной года, отнимает всякую возможность понимать эти числа не буквально, иносказательно, разуметь длинные периоды времени или неопределенные сроки»1165. Тем самым, конечно, недопустимо понимать три с половиной года как 1260 лет.

Таким образом, лишь один раз в Писании дни являются прямо открытым Богом предзнаменованием будущих лет. Еще два раза наказание и прославление соотносятся как год за день. Во всяком случае, «день за год» ни в коем случае нельзя считать универсальным библейским принципом.

4.2.4. Адвентистское понимание числовой символики книги прор. Даниила. Адвентистская интерпретация исторических событий

В книге прор. Даниила адвентисты в эсхатологическом ключе толкуют ряд видений в главах 2-й (сон Навуходоносора о большом истукане), 7-й (сон прор. Даниила о четырех зверях, выходящих из моря), 8-й (видение об овне, козле, небольшом роге и об очищении святилища) и 9-й. Адвентисты относят описание «презренного» (Дан. 11:21), небольшого рога страшного зверя и небольшого рога козла исключительно к антихристу. В частности, они подчеркивают, что он будет побежден «не рукою» (8:25), выступает как необычная сила (7:24), возносится против Бога (8:10–11). Связь 8 и 9 главы в том, что откровение о седьминах дается пророку в ответ на непонимание пророчеств 8-й главы (8:27 и 9:22–23). 12-я глава заканчивается описание воскресения мертвых, т.е. при Втором пришествии; поэтому и остальные события этой главы эсхатологичны. Такое совмещение пророчеств позволяет адвентистам считать дни за годы и начинать счет с единственного точного исторического момента – начала семидесяти седьмин.

В результате они предлагают следующее видение истории человечества с использованием пророческих образов из 2, 7 и 8 глав книги Даниила1166. Описание событий начинается с современных для прор. Даниила событий, т.е. с господства Вавилонского царства (золото/лев). На смену ему в 539 г. до Р.Х. пришло Мидийское и Персидское царство (серебро/медведь/овен). Его в 331 г. до Р.Х. победил Александр Македонский (медь/барс/козел), который передал мировую гегемонию своим преемникам – эллинским государствам. В 168 г. до Р.Х. всемирное владычество захватил языческий Рим (железо/четвертый зверь), который уже в лице папской власти с 538 г. продолжил угнетение истинных христиан (железо, смешанное с глиной/небольшой рог). Власть папства («небольшого рога») закончилась в 1798 г., когда генерал Бертье взял в плен папу Пия VI, и это стало признаком скорого начала следственного суда. Согласно видению двенадцатой главы отсчет времени прекращения ежедневной жертвы и поставления мерзости запустения начался в 508 г., т.к. в этом году франкский король Хлодвиг победил вестготов при Пуатье1167 и была введена практика частной исповеди перед священником1168. В одиннадцатой главе книги Даниила, по мнению адвентистов, содержится «пророческая панорама всемирной истории» с VI в. до Р.Х. и до наших дней, а не до Антиоха Епифана, как это традиционно считается1169. В конечном счете все пророчества ведут к 1844 году, как это видно в таблице.

Таблица 11170

В книге прор. Даниила особый интерес для адвентистов представляет ряд чисел. Именно эти числа и дали начальный импульс движению миллеритов, приведя их к 1844 году, а впоследствии помогли утвердиться адвентизму и пережить «великое разочарование», став доктринальной основой всего вероучения. Все они понимаются адвентистами как дополняющие друг друга, относящиеся к одним и тем же событиям всей человеческой истории, и толкуются «день за год»1171.

На первом месте среди чисел стоит, несомненно, 1260, прямо в книге не обозначенное. В Дан. 7:25 сказано, что святые будут преданы одиннадцатому рогу до времени, времен и полувремени. Отсюда адвентисты делают подсчет: три с половиной года у них равны 1260 дням (хотя при продолжительности года в 365 дней получится 1277,5 дней, а если один из этих годов считать високосным, то 1278,5). В свою очередь, каждый из этих дней они приравнивают к годам. Итого у них получается, что время, два времени и полувремя = 3,5 года = 1260 лет, которые они считают с 538 по 1798 гг., когда христиане находились под властью папства. Срок 1260 дней/лет якобы находится также и в Откр. 12:6, 11:2; Мф. 24:22 и 29.

Видение о ежедневной жертве и об опустошительном нечестии, когда святыня и воинство будут попираемы, которое простирается на 2300 вечеров и утр, и тогда святилище очистится (Дан. 8:13–14), также приравнивается к годам. Эти 2300 лет начинаются с осени 457 г. до Р.Х. – даты повеления Артаксеркса о восстановлении самостоятельности Израильского государства и его законов, и завершаются в 1844 г.

Девятая глава книги прор. Даниила содержит пророчество о семидесяти седьминах до пришествия Христа Спасителя (Дан. 9:24–27), которые адвентисты включают в срок 2300 вечеров+утр=лет, начиная с одного времени – с седьмого года правления Артаксеркса (=457 г. до Р.Х.). В середине семидесятой седьмины Христос умер, воскрес и вознесся на небо, после чего Его ученики еще три с половиной года проповедовали в Иерусалиме1172.

В Дан. 12:11 говорится о 1290 днях (со времени прекращения ежедневной жертвы и поставления мерзости запустения пройдет тысяча двести девяносто дней). Эти дни адвентисты переводят в годы и считают их в промежутке от 508 до 1798 гг. В следующем стихе содержится число 1335 (Блажен, кто ожидает и достигнет тысячи трехсот тридцати пяти дней). Счет лет адвентисты начинают в том же 508 году, а заканчивают в вожделенном 1844 году.

Перейдем к анализу этих исторических толкований.

4.2.5. Несостоятельность адвентистской интерпретации исторических событий

В основании любой интерпретации исторических событий лежит, несомненно, непротиворечивая хронология. Однако при определении периода в 2300 лет и субботнего покоя адвентисты используют три разных календарных системы, противоречащие друг другу. Так, адвентисты начинают отсчет 2300 лет по солнечному календарю, что должно приводить их к 1843 г. Конец срока подсчитывается уже по лунному календарю, причем не по раввинистическому еврейскому календарю (в 1844 г. день очищения приходился у иудеев на 23 сентября), а по караимскому. При этом принципиально важное для адвентизма время субботнего покоя исчисляется по раввинистической традиции. Хотя адвентисты понимают это разрушительное противоречие, однако все попытки прийти к единому принципу календарных вычислений до сего дня оказались безуспешными1173. Таким образом, избранные хронологические принципы заранее показывают несостоятельность вычислений.

Наряду с этим, существует множество аргументов, опровергающих исторические предпосылки и подсчеты адвентистов. Их ошибки связаны не только с богословскими заблуждениями, но и с несовершенным состоянием исторической науки в момент появления адвентизма: с тех пор некоторые даты были уточнены.

Одной из ключевых трудностей интерпретации книги пророка Даниила является вопрос о соотношении различных видений и пророчеств. Для более подробного анализа ложных адвентистских толкований книг прор. Даниила и Откровения стоит обратиться к прекрасной работе Д. Грацианского1174, который опирается преимущественно на блж. Феодорита. К сожалению, он использует лишь Синодальный перевод, хотя большую пользу может оказать перевод П.А. Юнгерова с Феодотиона, в котором уточняются некоторые двусмысленности еврейского текста1175.

Предваряя опровержение адвентистских лжеучений, приведем составленную нами таблицу соотношения ключевых пророчеств книги Даниила (цифры в скобках указывают номера стихов в соответствующих главах):

Таблица 2. Соотношение основных пророчеств книги Даниила

| Глава Событие | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| Вавилон | Золотая голова (32) | Лев (4) | – | – | – | – | – |

| Мидо-Персия | Серебряная грудь (32) | Медведь (5) | Овен (3–4, 20) | – | 13, 20 | 2 | – |

| Греция | Медное чрево и бедра (32) | Барс (6) | Козел (5–14, 21–25) | – | 21 | 3–4 | – |

| Птолемеи и Селевкиды | – | – | – | – | – | История южного и северного царей (5–20) | – |

| Антиох Епифан | – | – | Небольшой рог (9–14, 23–25) | – | – | Презренный (21–45) | Время тяжкое (1)? 1290, 1335 дней (10–12)? |

| Рим | Железные и глиняные голени и ноги (33) | Страшный зверь (7) | – | – | – | – | – |

| Первое пришествие Христа | Камень (34–35, 44–45) | – | – | 70 седьмин (24–27) | – | – | – |

| Антихрист | – | Небольшой рог (7–8, 24–25) | [Антиох как прообраз антихриста] | – | – | [Антиох как прообраз антихриста] | Время тяжкое (1)? Последнее время (4–9) |

| Второе пришествие Христа | – | Сын человеческий и Ветхий днями (9–14, 27–28) | – | – | – | – | Воскресение мертвых (2–3) |

Следует выявить соответствие друг другу пророчеств из сна Навуходоносора о большом истукане, сна прор. Даниила о четырех зверях; об овне, козле и небольшом роге и о семидесяти седьминах (Дан. 2, 7, 8, 9).

Начнем с вопроса о допустимости совмещать начала пророческих событий 7, 8 и 9 глав. В 7-й главе (при Валтасаре) упомянуты Вавилон (лев) и Рим (страшный зверь), а в 8-й (также при Валтасаре) Вавилона уже нет (как и Рима) и изображается лишь борьба Мидо-Персии и Греции; в 9-й главе (при Дарии) вообще нет политических событий и образов земных царств. Следовательно, нельзя совмещать начала пророчеств 7, 8 и 9 глав.

Существенно разнятся и окончания пророчеств даже в наиболее сходных главах – 2-й, 7-й и 8-й. Так, во 2-й и 8-й главах нет вселенских катастроф; во 2-й нет и небольшого рога; 7-я и 8-я не рассказывают о камне, который без борьбы с антихристом наполняет собой всю землю. Итак, начала и окончания пророчеств свидетельствуют о невозможности их отождествления.