- Предисловие

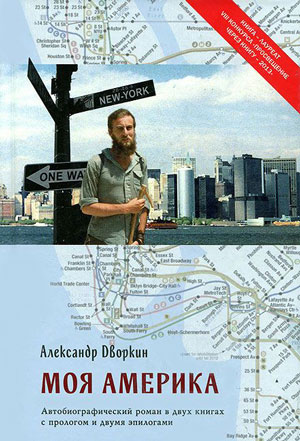

- Пролог. Америка и я

- С чего все началось: старый журнальный текст

- Разъяснение

- Книга 1-я. В поисках свободы

- Город моей мечты

- Волосатые

- Я начинаю новую жизнь

- Работа

- Учитель

- Опять про работу

- Университет и учеба

- Про Нью-Йорк и его нравы

- Я переезжаю

- Жизнь в Гарлеме: у Оксаны

- Друзья-приятели

- Выбор

- Отец Иаков и еврейский вопрос

- Я попался

- Американская или Зарубежная?

- Новый переезд

- Новые и старые прихожане

- Крещение

- Начало новой жизни

- Эпилог 1

- Книга 2-я. Православная Америка

- Академия: история и внутренняя жизнь

- Гас-погорелец и другие

- Семинаристы

- Преподаватели

- Приходские истории

- Аляска

- Рожденные в России

- Американское гражданство

- Иезуитский университет

- Автостоп в Европе: как было

- Паломничества

- Турция

- Кого считать меньшинством и «мертвая пятница»

- «Иван Грозный как религиозный тип»

- Все дороги ведут в Рим

- По сербским монастырям

- О кроликах, котятах и кувшине с молоком

- Для чего нужен Руссикум

- Шотландец Маклаков, отец Гермоген, граф Джузеппе и благородные разбойники

- Монашество по-итальянски

- Жизнь в римо-католической семинарии

- В Москву, в Москву…

- Ехать или оставаться?

- Новая Москва

- Говорит «Голос Америки» из Вашингтона

- Стольный град и его обитатели

- Третий раз в России

- Новый выбор

- Мюнхен: последняя остановка

- Эпилог второй и окончательный, возвращающий к прологу

Пролог. Америка и я

И ненавижу ее и люблю.

Почему же? — ты спросишь.

Катулл

С чего все началось: старый журнальный текст

В мае 2003 года в журнале «Фома» было опубликовано большое биографическое интервью со мною. Когда зашел разговор о том, почему я вернулся из американской эмиграции на родину, я ответил так:

— Это, действительно, нужно объяснить. Недавно на нашем интернетовском форуме переехавший в США несколько месяцев назад Е.К.[1] написал (в ответ на мои мысли по поводу Америки) буквально следующее: «Американцы — люди, довольно терпимые и уважающие чужую личность. Дворкин — антиамериканец с головы до ног, хотя и имеет в кармане американский паспорт. Если бы Вы хоть немного пожили в Америке и почувствовали ту атмосферу духовной свободы, которая царит здесь, Вы бы ни за что так не сказали».

Что тут сказать? Я прожил там пятнадцать лет — двенадцать лет в Нью-Йорке и три года в Вашингтоне. Я застал еще другую Америку — страну, в которой чувствовалось ее христианское (пусть даже пуританское) прошлое, страну, которая, увы, навсегда уже исчезла.

Не стоит обвинять меня в «антиамериканизме» — я очень люблю Америку, особенно ту, которую я еще успел застать и которая безвозвратно канула в Лету. С поразительной скоростью, за какой-то десяток лет, протекла, как песок сквозь пальцы. Сейчас это во многом уже совсем новая страна, закованная в резиновые путы политкорректности, страна экономического принуждения и все более усиливающегося глобального контроля. Страна, полностью отрекшаяся от своего христианского прошлого (заметьте, без помощи коммунистических гонений, а так — добровольно). И антихристианские силы продолжают вытеснять последние остаточки воспоминаний о христианстве из всей общественной жизни.

В той Америке еще была хоть какая-то свобода. В нынешней и этого уже нет. А тем более нет духовной свободы. Есть политкорректность, доведенная до абсурда, есть экономическое рабство и есть вседозволенность греха и разврата. У несогласных есть свобода молчать.

Ну-ка, попробуйте, выскажитесь публично против гомосексуализма, и посмотрим, надолго ли Вы останетесь в стране! Или сообщите своим коллегам, что Вы принадлежите к единственной истинной Церкви (может быть, Вы так не считаете, но есть люди, придерживающиеся такого мнения, и они вроде бы должны иметь свободу его высказывать), и посмотрите на их реакцию. Или попробуйте шлепнуть своего ребенка (да зачем шлепать — лишите его в наказание десерта за обедом) и назавтра ждите повестки из суда за издевательство над малолетним: в школе психологи учат самых маленьких крошек «павликоморозить» на своих родителей по самому ничтожному поводу! И не надо уверять, что, дескать, можно иметь свое мнение. Можно, но осторожно. И не делиться им с коллегами по работе. И не стоит думать, что, дескать, можно прожить на «вэлфере» (пособии социального обеспечения) — бедненько, но с гордостью. Во-первых, вэлфер —– его далеко не так просто получить (особенно если вы не принадлежите к признанному расовому меньшинству). А во-вторых, пособие, может, конечно, и обеспечило бы прожиточный минимум средней российской семьи, но на американском уровне жизни вэлферное существование таково, что его никакому врагу не пожелаешь. И никто, кроме тех самых меньшинств, добровольно на вэлфер ни за что не пойдет.

Некоторые утверждают, что члены Зарубежной Церкви, дескать, открыто настаивают на своей исключительности. Однако заметим, что не на работе. Скажем, протоиерей В.П. с 9 до 5 на «Голосе Америки» — самый ярый экуменист, такой, что и патриарху Афинагору не снилось. А что он в воскресенье с амвона говорит, так это в четырех стенах в закрытом помещении… Можно еще сослаться на меткое замечание ректора Свято-Владимирской академии протопресвитера Фомы Хопко, что в США определение дозволенных религиозных собраний полностью совпадает с определением дозволенной порнухи: «То, что в закрытом помещении делают между собой согласные совершеннолетние люди». Характерно, не правда ли?

Продолжать можно было бы долго, да чего там. Да, в этом обществе редко сажают в тюрьму (хотя могу привести много подобных вопиющих случаев). Но есть реальные — экономические — рычаги принуждения. Если все живут в долг — на пластиковую карточку, то угроза потерять работу из-за некорректности и в одночасье лишиться всего (от дома и машины до медицинской страховки) страшнее всего.

Но главное — это социальное давление, ибо каждый человек на определенной ступени общественного положения должен ему соответствовать — иметь соответствующий дом в соответствующем районе, с соответствующим газоном, который нужно косить на соответствующем тракторе, соответствующую машину, соответствующую мебель, проводить несчастные две недели ежегодного отпуска на соответствующем курорте, посылать детей в соответствующую школу или колледж и так далее. Повышение по службе — извольте все это менять, чтобы новые коллеги на ежегодной party[2] не заметили бы никаких несоответствий в члене их круга. Поэтому, как бы ни повышалось ваше жалование, соответственно повышаются и расходы, и человек всегда живет в месяце от полного разорения (вдруг выгонят — и оплачивать счета будет нечем). Попробуй тут не соответствовать политкорректности!

Мне говорят — там свобода? Уверяю вас, что сейчас, в данный исторический момент Россия — самая свободная страна в мире, потому что пока у нас еще есть возможность позволить себе всегда быть самими собой, выражать свое мнение, называть черное черным, а белое — белым и не бояться при этом за свое будущее[3].

Кстати сказать, по количеству смертных казней эта, самая свободная и демократическая страна (США) оставляет далеко позади многие «банановые» и «кокосовые» диктатуры.

Помимо прочего, Е.К. написал, что религиозность американцев гораздо выше, чем у россиян и что в церкви в Америке ходит гораздо больший процент людей, да и ходят они гораздо чаще. Но ведь главное-то не в том, сколько людей в церкви, а в том, зачем они туда ходят. А вот это г-н К. сможет узнать лишь позже, когда поближе познакомится с этими людьми и получше выучит английский язык. Когда сумеет отличать показную и ни к чему не обязывающую любезность от действительного интереса к человеку и заботы о нем (хотя, честно скажу, этой «уличной любезности» мне в Москве очень сильно не хватает, а постоянные телесные толчки друг друга в транспорте переживаю очень тяжело). Да, эта любезность весьма облегчает жизнь и уличные перемещения. Но все же она не критерий уровня христианизации общества.

И, кстати сказать, у этой любезности есть и обратная сторона — всеобщее доносительство. Вообще, настучать на ближнего здесь считается достоинством, и об этом с гордостью рассказывают. Особенно в провинции. В Нью-Йорке, где я жил дольше всего, слава Богу, хоть меньше обращают внимания друг на друга. Также США — это страна сутяг. Так, как судятся здесь, не судятся ни в одной стране мира. Очень популярны рассказы о ловкаче, который отсудил у своих ближних (или у государства, или у фирмы, или у страховой компании, или у своего врача и пр.) несколько миллионов долларов и теперь до конца жизни может отдыхать на Карибах[4].

И возвращаясь к церковной тематике, могу напомнить слова уважаемого Вами отца Александра Шмемана, как-то сказавшего, что по приезде в Америку его поразила эта страна, где банки выглядят, как церкви, а церкви — как банки.

Е.К. еще написал: «Поэтому, собственно, он (в смысле я — А.Д.) и не остался там. Можно всю жизнь прожить в клетке и, не зная о существовании воли, считать, что весь мир такой же полосатый, восхваляя при этом свою собственную клетку как самую лучшую. Но попав однажды из рабства на свободу, захотеть снова идти в рабство — у меня это в голове не укладывается».

Я хочу ответить и на это. Е.К., видимо, просто не понимает, что человек хочет жить и работать на своей Родине. Что он знает о несвободе? Он и не жил в СССР (может, пионером разве что успел побыть). В рабство я не возвращался — я вернулся в свободную Россию, чтобы свободно жить и работать в ней. Я понимаю, что аргумент о Родине кому-то ничего не говорит. Тогда скажу так:

Я больше не пишу скучнейшие новости на третьесортной радиостанции, которая называется «Голос Америки». Я также не вынужден ради академической карьеры ехать в оклахомскую или техасскую глушь, чтобы учить средневековой истории детей местных фермеров, потянувшихся к высшему образованию и просиживающих штаны на глубоко неинтересных им предметах ради заветного университетского диплома, который потом можно повесить в рамочку на стену. Поймите меня правильно: в том, что я написал, нет никакого снобизма. Фермерские сынки, несомненно, старательно учатся, так как денежки уплачены, а образование нужно для более престижной и высокооплачиваемой работы. Однако они совсем не любят учить историю, которую им для чего-то нужно проходить, а к будущей работе отношения она никакого не имеет.

Я живу в одном из самых красивых, интересных и динамичных городов мира — великом культурном центре — моем родном городе. И уж коль скоро я православный, — в городе с самой напряженной, разнообразной и интересной церковной жизнью в мире. Я работаю для своей Церкви (то есть отрабатываю свое богословское образование), и я вижу, что мой труд приносит реальные плоды.

Я абсолютно свободен. Да, мое материальное положение несравнимо с тем, тогдашним американским. Да, часто я не знаю, чем я в следующем месяце буду платить за квартиру. Но зато я ощущаю себя в руках Господа и, как никогда, доверяю Ему. Я рад принять от Него все, что бы Он ни послал, и пока мне еще не доводилось нуждаться ни в чем.

Понимаете, свобода не приобретается горизонтальными перемещениями! Свободный человек свободен повсюду, даже в США, хотя там это сложнее. С возрастом начинаешь понимать это отчетливей. И могу сказать одно: не стань я православным в Америке, я, наверное, никогда не вернулся бы в Россию. Но будь я православным в России (пусть даже в СССР), я, наверное, никогда не уехал бы из нее в Америку.

Разъяснение

Естественно, после публикации этого текста обвинения в моем «антиамериканизме» еще более усилились. Однако нужно учитывать, что слова эти писались в полемике, в ответ на безудержное восхваление США и всей тамошней жизни. Текст давний, и сегодня я написал бы его немного по-другому. Во всяком случае, некоторые акценты, наверное, расставил бы иначе. Но и сейчас для нашего общества характерна поляризация мнений об Америке: либералы восхищаются абсолютно всем, что есть в этой стране, а консерваторы все столь же категорически отвергают.

Америка — очень большая и очень разнообразная страна, которую невозможно охарактеризовать одной фразой и которую невозможно описать в одной статье. Как и всюду, в ней есть не меньше хорошего, чем плохого. Очень многим в ней я восхищаюсь, многое мне хотелось бы перенести в Россию. Мне нравится замечательная американская приветливость и открытость. Если чуть-чуть отъехать от Нью-Йорка, то сталкиваешься с совершенно сельским отношением друг к другу (хотя, парадоксальным образом, в Америке нет деревень: лишь города, городки и стоящие отдельно фермы). Даже в столичном Вашингтоне, если идешь по улице и встречаешься взглядом с прохожим, он, скорее всего, с тобой, улыбнувшись, поздоровается. Когда в годы поздней перестройки моя мама впервые смогла навестить меня, она восхитилась такой приветливостью. Я ворчливо ответил, что это ненастоящее, неискреннее, что встретившимся прохожим мы совершенно безразличны и что здороваются они просто так, по привычке. На что мама ответила чеканной формулой: «Пусть лучше мне фальшиво улыбнутся, чем от души нахамят!»

Обратная сторона этой медали — то, что американец всегда, при всех обстоятельствах обязан улыбаться. Он не имеет морального права жаловаться на проблемы, не может говорить о том, что у него плохо, всегда должен все держать в себе и сам справляться со своими проблемами. В результате я постоянно сталкивался с феноменом под названием «nervous breakdown». На русский это переводится как «нервный срыв», но на самом деле это нечто большее. Выражается он в полном отказе всех тормозов. Переживающий этот самый breakdown может, например, раздеться на улице, начать рыдать, громко материться, может биться в истерике и при этом совершенно не отдавать себе отчета в том, что с ним происходит. После такого срыва нужно долго лечиться в психиатрической больнице, но порой бывают и необратимые изменения в психике.

Еще одна характерная черта — это отзывчивость. Американцы всегда готовы, по возможности, оказать любую помощь. Но с другой стороны, опять же, обратиться за помощью — это значит признать себя неудачником. В Америке больший позор трудно себе представить.

Когда речь идет о помощи, то имеется в виду прежде всего благотворительность. Столько, сколько жертвуют на благотворительность американцы, не жертвуют, наверное, ни в одной стране мира. Но это может быть и помощь на улице — человеку, который попал в сложную ситуацию. Особенно она ощутима в провинциальных городах: если вы остановились и оглядываетесь по сторонам, к вам тут же подойдут и спросят, можно ли чем-то помочь.

Американцы очень гостеприимны. Пригласить путешественника домой, накормить, оставить переночевать — это в порядке вещей, хотя, конечно, сейчас этот обычай уже меняется в связи с опасностью терроризма.

* * *

Очень нравится мне американская доверчивость. Вашему слову, как правило, верят без всяких подтверждений. В американском сознании действует принцип презумпции невиновности: если можно поверить, то нужно поверить. Но горе вам, если вас однажды поймали на лжи, — доверия вам не будет уже никогда! Уже когда я учился в университете, я как-то подошел к преподавателю и сказал, что не смогу писать экзамен в назначенный срок: у меня было тогда неотложное дело. Он спросил, могу ли я написать его сейчас, и когда узнал, что могу, предложил пойти в библиотеку, засечь два часа и ответить на два вопроса, которые он мне сейчас скажет. Но заглядывать в книги нельзя, равно как и сообщать эти вопросы своим однокурсникам. Вот и все. Он верил мне, что я не нарушу его условий. Но если студента хоть раз ловят на списывании или на плагиате, его выгоняют сразу и без разговоров.

Помню еще одну историю. Перед самым отъездом домой после полугодичного пребывания в Риме, где я собирал материалы для докторской диссертации, стало ясно, что теплая одежда не вмещается в мои чемоданы. Я попросил итальянского друга послать часть одежды по почте, что он и исполнил, но, правда, с типичным итальянским пофигизмом. Уже осенью мне пришло оповещение, что посылка на мое имя развалилась, собрать вещи нет никакой возможности, так что я должен такого-то числа приехать по означенному адресу для опознания. Адрес этот находился где-то на задворках Джерси-Сити, иными словами, в такой дыре, куда добраться было весьма сложно. И надо же такому произойти, что буквально через несколько дней я случайно оказался совсем недалеко от этого места. Раз так, я решил зайти туда. Почтовые работники встретили меня не слишком дружелюбно, справедливо указав на то, что я явился не в назначенное мне время. Но, выслушав мои оправдания, подобрели и предложили самому попытаться отыскать свои вещи. Они завели меня в огромный ангар, где на полках лежал скарб из развалившихся посылок, и, примерно указав мне секцию, где могла быть моя одежда, удалились. Я отыскал почти все, но больше всего меня поразило доверие этих людей. Ведь теоретически я мог бы набрать там любую одежду! Но они верили, что если я нормальный человек, то не возьму чужого.

Американцы живут без внутренних паспортов и без какой-либо регистрации по месту жительства. При устройстве на работу главный документ — это резюме, которое вы пишете о себе сами. Однако работодатель оставляет за собой право позвонить в любое указанное вами место работы и проверить правдивость ваших слов, но делается это весьма редко (если, конечно, вы не поступаете на госслужбу). Часто даже не просят предъявить диплом. А рабочих книжек нет вовсе. Но сейчас, увы, эта невиданная свобода заменяется электронными досье, в которых отслеживается каждый шаг человека. В мое время, разумеется, ничего подобного еще не было…

Мне часто задавали вопрос: подвержены ли американцы пропаганде?

В общем, и да и нет. С одной стороны, СМИ легко могут ими манипулировать, но с другой — есть у них такое глубинное убеждение, что все газеты врут.

Например, отношение американцев к русским. Тут существовал ряд стереотипных представлений. В мое время русский мог быть либо белым аристократом — элегантным и артистичным, но склонным к лихим загулам и пылким внешним выражениям чувств, либо застегнутым на все пуговицы советским бюрократом, на все предложения с каменным лицом отвечающим: «Нет». Наверное, сейчас появились новые стереотипы — сказочно богатого миллиардера и кровавого мафиозо — не знаю, при мне их еще не было. Конечно, представления эти могут быть и не совсем верными, но во всех стереотипах есть доля правды.

Вот характерный пример, относящийся к советским временам. Согласно стереотипу, представитель Советского Союза должен был быть грузным дядей в помятом пиджаке, который выступает по телевизору от лица правительства СССР и говорит по-английски с тяжелым русским акцентом. Понятно, что такому человеку никакой американец не поверит. Но когда на экране появился вальяжный Познер, говорящий, как настоящий американец (правда, с неблагозвучным нью-йоркским выговором, но тем не менее без акцента), знающий американскую манеру общения, он сразу воспринимался «своим парнем». И если он озвучивал ту же самую позицию советского правительства по поводу самых неблаговидных его поступков (а в этом и состояла работа нынешнего прославленного телемэтра), то американцы легко проглатывали наживку и верили умелому и циничному пропагандисту. То есть когда американец сталкивается с разрушением стереотипа, он безоговорочно готов поверить каждому слову — такая своеобразная наивность. Но, на мой взгляд, это не отрицательная черта. Эта готовность верить людям и есть то самое доверие, которое присуще американцам.

* * *

Забавная черта большинства жителей США — полное неведение географии. Чаще всего они вообще не знают ничего, что происходит за пределами их страны и даже не могут показать, где находятся те или иные весьма известные места на карте. Помню, еще в мою дохристианскую жизнь молодой парнишка, работавший в зеленной лавке близ моего дома, проникся ко мне симпатией и всякий раз уже после взвешивания подбрасывал в мой мешок кое-какие овощи и фрукты. Когда я разговорился с ним, он рассказал, что родился на Мальте, но с детства живет тут, в итальянском районе Бруклина. Но уже Манхэттен, находившийся совсем рядом, по ту сторону реки, казался для него весьма расплывчатым понятием, река Миссисипи ничего не значила, а названия европейских стран были по большей части и вовсе ему неизвестны. Впрочем, конечно, он был всего-навсего малограмотным мальчишкой.

Но вот как-то я отправлял посылку в Москву. Почтовая работница, молодая кокетливая негритянка, прочитав название страны «Россия», задумчиво спросила меня: «Восточная или Западная?»

Я, опешив, начал было объяснять ей, что Москва, конечно, находится на западе России, хотя для почтового адреса это вряд ли имеет значение. Стоявший рядом со мной русский приятель предположил, что она, скорее всего, путает Россию с Германией. Так оно и оказалось.

Еще через несколько лет я присутствовал при приеме в Свято-Владимирской академии митрополита Гедеона, тогда управлявшего громадной Сибирской епархией с центром в Новосибирске. После богослужения и проповеди владыки приятель, только что блестяще защитивший докторскую диссертацию о Леонтии Иерусалимском, спросил меня, где находится Новосибирск. Я ответил, что примерно в центре Сибири. «Я этого не понимаю, — говорит приятель, — ты мне скажи, в отношении Москвы это к востоку или западу?»

Я начал объяснять ему, что Сибирь находится в Азии, которая расположена к востоку от Европы, а Москва-то, как он знает, в Европе…

«Да что ты говоришь, — изумился новоиспеченный доктор, — неужели Москва действительно находится в Европе?»

Вообще, Америка, по определению, — провинциальная страна, она была основана на принципе изоляции от европейских тирании и деспотизма и построения принципиально нового общества. Американцы очень мало интересуются тем, что происходит во внешнем мире, и это видно даже по новостям: международной тематике посвящают несколько минут в самом конце выпуска. Америка стала супердержавой как бы против воли (правда, разумеется, быстро вошла во вкус), и до сих пор очевидна поразительная разница между восприятием мира среднего американца и американской внешней политикой. Среднему американцу внешняя политика в буквальном смысле «до лампочки», он ею не интересуется. Отсюда и неведение географии: в крайнем случае, авианосец всюду довезет….

Этот провинциализм естественно сочетается у американцев с любовью к своей стране и верой, что она — самое лучшее место на свете. Это значит, что американская система управления — самая лучшая, американская экономика — самая лучшая, американская культура — самая лучшая, и так далее. Аргумент для подобного убеждения у них самый неотразимый: ведь все приезжают жить к ним, сюда, в Америку, а не наоборот! Отсюда и гостеприимство по отношению к иностранцам, особенно к эмигрантам: каждый помнит, что его предки были эмигрантами и им точно так же кто-то помогал здесь определиться, а теперь святой долг — помочь тем, кто тоже прибыл в поисках лучшей доли в самую лучшую страну.

Европа для среднего американца до сих пор значит что-то утонченно-изысканное, но при этом порочно-декадентское, в отличие от простого, прямого и ясного морально здорового отечественного.

Впрочем, такая культурная оторванность иногда дает противоположный результат. Часто, познакомившись с культурой той или иной страны, американцы «усыновляются» в ее культуру до такой степени, что делаются бо́льшими французами, чем французы, большими японцами, чем японцы и большими русскими, чем русские. Иногда они даже уезжают в полюбившиеся им страны и надолго (если не навсегда) селятся там. Но в процентном соотношении таких «блудных сыновей» довольно мало, хотя, в своем роде, они тоже типичны. Впрочем, о них чуть ниже.

* * *

В основном Америка — нелитературная страна. Чтение никогда не было там национальной страстью, как в послевоенные годы в СССР. Для американца чтение — это хобби, наряду с такими занятиями, как, скажем, филателия, бальные танцы, разведение цветов или рыбалка. Вспоминаю, как я был шокирован, познакомившись в первые месяцы моей американской жизни с парнем, который похвастался, что после окончания колледжа два года назад он не прочитал ни одной книги и каждое утро просыпается с радостным чувством, что ему больше не нужно ничего читать. Правда, проучившись много лет в американских учебных заведениях (где иной раз приходилось прочитывать за неделю несколько тысяч страниц), я немного лучше стал понимать его чувства.

* * *

Американское общество предоставляет человеку такие возможности, которых вряд ли можно добиться в более традиционных странах. Но, с другой стороны, система социального обеспечения и помощи неимущим в США развита намного меньше, чем в Европе. Конечно, если приложить к этому усилия, можно получить «вэлфер» — социальное вспомоществование, которое даст вам возможность жить не работая, хотя весьма и весьма скромно. Но если ты уже попал в неудачники, то вывести с себя это клеймо чрезвычайно сложно, почти невозможно. Поэтому для американца сесть на «вэлфер» значит сдаться, признать себя неудачником и поставить крест на всей своей возможной карьере. Для белого человека это почти невозможно. Зато «велфером» активно пользуются представители разных расовых меньшинств, в первую очередь чернокожие и латиноамериканцы. Ну и некоторые новоприбывшие русские. Именно в те годы сложился анекдот о беседе двух эмигрантов:

— Ну как, ты тут уже устроился?

— Нет, еще работаю.

Зато сравнительная с Европой слабость системы соцобеспечения компенсировалась в США гораздо меньшим вмешательством государства в жизнь человека. Опять же, я говорю о ситуации 70-80-х годов — о той Америке, которую я знал. Сейчас меняется все.

Несомненно, уровень жизни в США выше, чем во многих европейских странах. Но вот качество жизни намного ниже. На пенсию американцы выходят позже европейцев, а нормальным отпуском считается всего две недели в год. Да и тот можно не брать, а перевести его в денежный эквивалент или перенести на следующий год (в отличие, например, от Германии, где каждый обязан отгулять ежегодно положенные шесть недель).

* * *

Есть такой стереотип, что американцы очень не любят Нью-Йорк, примерно так же, как россияне не любят Москву. Расхожее выражение «Москва — это не Россия» дублируется за океаном: «Нью-Йорк — это не Америка». Должен сказать, что ни с тем ни с другим утверждением совершенно не согласен. Нью-Йорк, с его населением, скажем, в десять миллионов человек плюс те, кто живет в пригороде и работает в Нью-Йорке, то есть еще миллионов семь-восемь, и еще столько же приезжих из других концов Америки, а значит, всего миллионов двадцать пять — вмещает в себя около десяти процентов населения Америки. Москва точно так же сосредоточила в себе как минимум десять процентов населения России. Россия немыслима без Москвы, и Америка немыслима без Нью-Йорка. Конечно, Америка не исчерпывается Нью-Йорком, это очень большая и очень разнообразная страна, Нью-Йорк — это мазок в пестрой палитре того, что представляет собой Америка, это одна деталь гигантской мозаики. И об этой невероятной пестроте Америки нужно всегда помнить (если, конечно, хочешь ее понять).

Америка совершенно нецентрализованная страна, в отличие от России или, скажем, Франции, где все тянется к столице. В Америке каждая территория — это свой мир. Каждый штат имеет свою собственную гордость, достопримечательности, свою историю, пусть и короткую, свой собственный центр. И люди вполне осознают свою принадлежность к тому месту, где живут, и ощущают за него законную гордость — такой местный патриотизм. При этом в течение жизни американцы очень много переезжают — из одного конца страны в другой. Но при этом чувство малой родины, тяготение к тому месту, где родился и вырос, присутствует всегда. На мой взгляд, это очень хорошая черта.

* * *

Американец может переезжать раз двадцать в течение жизни: получает работу в другом штате, переезжает, покупает там дом, продает его, покупает новый, побольше, и так далее. У моего друга Джеффри Макдональда отец всю жизнь работал управляющим разными крупными компаниями. Когда мы учились в Свято-Владимирской академии, он как раз купил новый большой дом в обширном поместье в двух часах езды от Нью-Йорка. По американским меркам дом был старинным — ему было лет двести с хвостиком. Семья с энтузиазмом начала ремонтировать новое жилище, обставлять и обживать. Казалось, человек в возрасте подготовил себе удобное место для старости. Но не тут-то было. Через пару лет старший Макдональд был приглашен на новое место работы в другом штате, продал свой дом и переехал. С тех пор он менял место жительства еще раз пять. Как любой американец, он весьма легок на подъем.

Вот сказал: «как любой американец» — и опять промахнулся. Американцы все очень разные, они даже говорят все по-разному. В разных концах Америки свои варианты произношения, довольно сильно отличающиеся друг от друга: есть Новая Англия, где слегка гнусавят, есть Нью-Йорк со своим, очень заметным еврейским акцентом, есть южные штаты с весьма интонированным протяжным говором, есть Средний Запад, где и говорят более или менее усредненно. Я до сих пор люблю удивлять американцев, угадывая по их произношению, из каких мест они происходят.

Встречается в Америке очень интересный феномен — явление не массовое, но довольно распространенное. Американцы, имеющие весьма короткую историю своей страны и еще более короткую историю своего рода в Америке, чрезвычайно дорожат обнаружением (или приобретением) каких-то корней. Первое поколение эмигрантов часто стремится отречься от своего этнического происхождения. К примеру, дети-школьники, бывает, стесняются своих родителей, которые принадлежат культуре совсем другой страны — страны, из которой они вынуждены были уехать. Они стесняются их акцента, их неамериканских обычаев, их незнания реалий местной жизни. Такие дети отказываются говорить на родном языке и полностью переходят на английский. Иногда проявляется это даже в еде: например, ребенок отказывается есть спагетти и требует исключительно гамбургеров или заявляет: «Мама, забери свои вареники, я люблю попкорн». И так далее.

Цель при этом одна — не выделяться, не выдавать своего национального происхождения. Некоторые, достигнув совершеннолетия, могут даже поменять имя и фамилию.

Следующее поколение уже начинает понимать, как важно не терять этнических корней, потихоньку заново их открывает. Те дети эмигрантов, которые отказывались говорить на родном языке, стремительно забывают все то, что знали в детстве. Теперь они ощущают себя «как все», то есть говорят только на английском. Детей своих они обучают исключительно английскому. И вдруг эти подросшие дети начинают сами учить язык своих предков — будь то немецкий, французский, русский, совершают поездки в страну своих корней и постепенно возвращаются к родной культуре.

Как я уже говорил чуть раньше, бывает и так, что американец «усыновляется» в какую-то культуру. То есть он увлекается ею, не имея к ней этнической «привязки», начинает ее изучать, вживается, становится, например, «почетным французом», «почетным непальцем», «почетным венгром»… Варианты могут быть самые разные, интересные и необычные. Вот, например, я знал одного американца, который занимался танцами и однажды познакомился с македонской культурой танца. Ему это так понравилось, что он начал учить македонский язык, освоил македонскую культуру, уже чуть ли по-английски не стал говорить с македонским акцентом. А самые последовательные американцы просто переезжают в полюбившуюся страну.

Однажды в Риме я встретил русского православного священника, который, придя в Церковь из протестантизма, не только выучил русский, но и поменял фамилию и даже носил офицерские хромовые сапоги, которые он с огромными сложностями выписывал из Советского Союза… Впрочем, об этих двоих речь пойдет в моем основном рассказе…

Это дает основания говорить о некоем «комплексе сиротства» у американцев. Но, что бы мы ни говорили, Америка — это страна эмигрантов, и ни в одной другой стране (за исключением, может быть, Австралии и Новой Зеландии, но там я не бывал) эмигрант не чувствует себя так вольготно.

* * *

Мне довелось пожить в разных странах. Например, я очень люблю Италию и часто мечтал рано или поздно перебраться жить именно в эту страну. И вот, когда я писал докторскую, я получил возможность прожить полгода в Риме. Я обитал там в тепличных условиях, работал в библиотеке. Жилье и питание были обеспечены, я обзавелся массой друзей, ко мне все относились замечательно, но все же я неизменно оставался чужим. Пусть дорогим гостем, но все же не местным. А ведь гость рано или поздно должен уехать (если, конечно, он не хочет до смерти надоесть хозяевам). Среди своих римских друзей, с которыми я очень много и интересно общался, я ощущал себя чем-то вроде экзотического фрукта или, скажем, некоего редкого животного, которого привели для украшения вечеринки.

Вот так я понял, что только в Америке, а особенно в Нью-Йорке, можно оставаться самим собой и при этом не чувствовать себя чужаком. В любой другой стране, даже при самом благожелательном отношении, иностранец все равно всегда останется иностранцем. И только Америка принимает всех, и потому в Нью-Йорке почти все говорят с акцентом. Вообще, в Америке совершенно никого не волнует, как вы говорите. Критерий один: понятно — и ладно.

В Нью-Йорке не обязательно быть как все, приспосабливаться под общую жизнь, под какую-то американскую культуру; можно вести себя как угодно. И это, в общем, хорошо. В Америке все на равных правах и долго быть гостем у вас не получится. Приехал — отлично! Добро пожаловать! А теперь показывай, что ты умеешь.

Нью-Йорк, с его преступностью, с его темпом жизни, со всем его разнообразием и наполненностью, очень сильно отличается от провинциальной Америки, где люди живут в небольших городках, в индивидуальных домах для каждой семьи, и до сих пор оставляют машины на улицах незапертыми. Достаточно проехать три часа в сторону от Нью-Йорка — и окунаешься в спокойную, неспешную жизнь.

Кстати, индивидуальные дома для семьи — это тоже очень характерное явление. Американец, который так и не обзавелся своим домом, — это не вполне американец. Есть, конечно, и городские жители, которые обзавелись квартирами или просто снимают жилье всю свою жизнь, но это, как правило, нью-йоркцы или, скажем, бостонцы. Большинство считает, что к финалу жизни у человека должен быть собственный дом на своей земле, и, несмотря на все переезды, идеалом для американца остается родовое гнездо, где живет вся его семья, где он чувствует себя свободным и независимым и где ему не приходится беспокоить соседей. Это очень характерная американская черта.

В самом же Нью-Йорке сейчас могут жить либо очень богатые, либо очень бедные люди: квартиры в приличном месте стоят таких денег, что только очень богатый человек может себе это позволить; в других районах жилье субсидированное, и там живут очень бедные. В Нью– Йорке много молодых бездетных пар, которые приезжают туда делать карьеру, но когда обзаводятся чадами, покупают в предместье дом в рассрочку на тридцать лет и уезжают из города. Есть и много пожилых людей, которые снимают здесь квартиры еще с чрезвычайно давних времен и никуда переезжать уже не станут.

Меня часто спрашивали о процессе адаптации, о ностальгии, о самоощущении в чужой стране.

Мой процесс адаптации можно разделить на три этапа. Вначале я восхищался всем увиденным (первые несколько месяцев), потом возненавидел Америку и все американское (год-полтора), а потом привык и просто начал жить — стал одним из горожан громадного, пестрого, многонационального мегаполиса.

Острых приступов ностальгии по завершении адаптационного периода у меня не наблюдалось. Но был некий общий, все время осознаваемый фон моего существования: память о том, что я не дома. Я мог бы прожить в Америке всю жизнь, но это ощущение никуда бы, наверное, не ушло. Не могу сказать, что я переживал его трагически, я вполне свыкся с ним и воспринимал его как норму. Норму моей жизни, о которой я всегда помнил и которой даже дорожил.

В течение большей части моей эмиграции (до начала перестройки и появления возможности вернуться) мне часто снился один и тот же сон.

Я возвращаюсь домой, хожу по знакомым с детства улицам, общаюсь с родными и друзьями. Меня переполняет щемящее чувство радости: разлука преодолена! Но вдруг подходит наряд милиции, меня сажают в «воронок» и увозят, причем я понимаю, что назад в Америку меня уже не отпустят и что ничего, кроме долгих лет тюрьмы, мне не светит…

Я просыпаюсь в холодном поту, вижу, что я в Америке, на свободе, с облегчением вздыхаю, но… Значит, я не дома! И облегчение сменяется глубокой печалью.

Позже я прочитал стихотворение Набокова «Расстрел» и поразился схожести наших чувств. Вообще-то я не считаю Набокова большим поэтом и люблю его прозу гораздо больше его стихов, но это произведение считаю гениальным. Вот оно:

Бывают ночи: только лягу,

В Россию поплывет кровать,

И вот ведут меня к оврагу,

ведут к оврагу убивать.

Проснусь, и в темноте, со стула,

Где спички и часы лежат,

В глаза, как пристальное дуло,

Глядит горящий циферблат.

Закрыв руками грудь и шею, —

Вот-вот сейчас пальнет в меня —

Я взгляда отвести не смею

От круга тусклого огня.

Оцепенелого сознанья

Коснется тиканье часов,

Благополучного изгнанья

Я снова чувствую покров.

Но сердце, как бы ты хотело,

Чтоб это вправду было так:

Россия, звезды, ночь расстрела

И весь в черемухе овраг.

Говорить обо всех особенностях моей жизни в Америке можно долго, но все это будет восприниматься как общие рассуждения. Мне уже давно хотелось рассказать о той Америке, которую я знал: о хорошем и плохом, о красивом и уродливом, о веселых и грустных событиях, которые я пережил за долгие годы в этой стране, и о тех людях, которых я там встречал и с которыми я общался. Мне кажется, это гораздо полнее и многограннее отразит мое отношение к Америке — великой стране, которую я люблю, в которой я родился духовно, но и в которой я так многого не принимаю и не могу принять. Но, конечно, это не просто книга об Америке. Это книга о движении человеческой души к Богу, о препятствиях и проблемах, которые возникают на этом пути, и о Божьем Промысле, действующем в нашей жизни. Обо всем этом я рассказываю на своем примере и на примерах окружавших меня людей — как близких друзей, так и совсем вроде бы случайных знакомых. Описываемые мною те или иные подробности моей жизни, мне кажется, важны не сами по себе, а именно в этом качестве. Именно поэтому я решил о них рассказать.

* * *

Замысел этой книги появился у меня очень давно. Однако работать над первоначальными набросками к ней я начал по весьма настойчивым уговорам Владимира Гурболикова, тогда соредактора журнала «Фома». Чтобы подвигнуть меня к написанию текста, он командировал ко мне журналистку (тогда студентку МГИМО) Аллу Митрофанову, которая записывала мои рассказы на диктофон и потом отдавала в распечатку. Некоторое время присланные мне тексты лежали без движения. Впоследствии на основе некоторых их них были созданы «Афонские рассказы» и части «Учителей и уроков». Лишь после выхода этих книг я начал, отталкиваясь от зафиксированных начерно устных рассказов, писать эту — непридуманную историю. Некоторые из ранее опубликованных текстов вошли в эту книгу и заняли в ней то место, для которого они предназначались изначально.

Все события, описанные в книге, реальны. Некоторые имена изменены.

[1] Один из активных участников старого форума диакона Андрея Кураева, на котором я в ту пору вел рубрику. — Здесь и далее примечания автора.

[2] Вечеринка (англ.)

[3] Напоминаю, что этот текст был написан в начале 2003 г. С тех пор в нашей стране многое изменилось и, боюсь, не в лучшую сторону. Хотя по степени всеобъемности диктатуры политкорректности пока еще США нас далеко опережают.

[4] Я знал некоторых американцев, мечтающих о том, чтобы их покусала соседская собака. Тогда благосостояние на долгие годы и безбедная старость обеспечены!

Комментировать