- Предисловие

- Пролог. Америка и я

- С чего все началось: старый журнальный текст

- Разъяснение

- Книга 1-я. В поисках свободы

- Город моей мечты

- Волосатые

- Я начинаю новую жизнь

- Работа

- Учитель

- Опять про работу

- Университет и учеба

- Про Нью-Йорк и его нравы

- Я переезжаю

- Жизнь в Гарлеме: у Оксаны

- Друзья-приятели

- Выбор

- Отец Иаков и еврейский вопрос

- Я попался

- Американская или Зарубежная?

- Новый переезд

- Новые и старые прихожане

- Крещение

- Начало новой жизни

- Эпилог 1

- Книга 2-я. Православная Америка

- Академия: история и внутренняя жизнь

- Гас-погорелец и другие

- Семинаристы

- Преподаватели

- Приходские истории

- Аляска

- Рожденные в России

- Американское гражданство

- Иезуитский университет

- Автостоп в Европе: как было

- Паломничества

- Турция

- Кого считать меньшинством и «мертвая пятница»

- «Иван Грозный как религиозный тип»

- Все дороги ведут в Рим

- По сербским монастырям

- О кроликах, котятах и кувшине с молоком

- Для чего нужен Руссикум

- Шотландец Маклаков, отец Гермоген, граф Джузеппе и благородные разбойники

- Монашество по-итальянски

- Жизнь в римо-католической семинарии

- В Москву, в Москву…

- Ехать или оставаться?

- Новая Москва

- Говорит «Голос Америки» из Вашингтона

- Стольный град и его обитатели

- Третий раз в России

- Новый выбор

- Мюнхен: последняя остановка

- Эпилог второй и окончательный, возвращающий к прологу

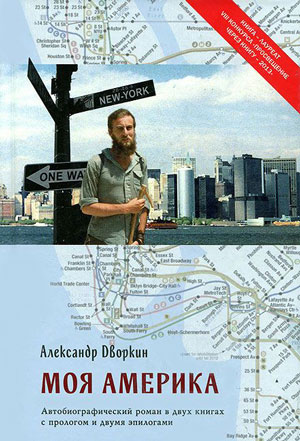

Книга 1-я. В поисках свободы

Неужели вон тот — это я?

Ходасевич

Город моей мечты

Какая страшная жара! Неужели это можно вынести? Ощущение, что живешь в бане: тяжелый, липкий жар. Ходишь все время мокрый от пота. Даже ночью не приходит облегчение: темно, солнца нет, но из открытого окна (хотел написать распахнутого, но вовремя остановился: тут окна не распахнуть — рамы на шарнирах поднимаются вверх и вниз, так что открыть можно лишь половину окна, верхнюю или нижнюю) по-прежнему пышет жаром. Днем я заходил в супермаркет за покупками. Там оказалось неожиданно прохладно, даже холодно — кондиционер! Я долго пробыл в магазине — гулял между полками, пока не продрог до костей, и уличная жара стала казаться даже желанной. Выкатился в нее — и через несколько минут опять стал стремиться обратно в супермаркетский холод.

Я уже сутки в Нью-Йорке, в городе, о котором я мечтал так долго и который заочно всегда казался мне самым лучшим, самым красивым и самым свободным городом мира. Прилетели мы вчера, 7 июля (7-го месяца) 1977 года. Все эмигранты в самолете радовались — говорили, что семерка счастливое число. А я еще и сидел в 17-м ряду. Сидел и сам не верил своему счастью. По прилете нас привезли в гостиницу под громким названием «Отель ”Люцерн“». Правда, она оказалась грязноватой и какой-то очень уж третьесортной. Зато в самой середине Манхэттена на 71-й улице между Седьмой авеню и Бродвеем (опять семерки!). И номер мне дали на 10 этаже — предпоследнем. Правда, вида особого нет — напротив тоже высокие дома, все загораживают.

В лобби возле стойки толпились эмигранты, встречавшие прибывших с нового рейса. Они немедленно и с видимым удовольствием сообщили, что гостиница в основном используется для свиданий с проститутками. Но зато тут дешево, так что наших селят сюда. А кроме того, тут можно жить долго, и цена лишь немного больше, чем квартиру снимать. Зато ни о чем думать не нужно – ни о мебели, ни о коммунальных платежах. Так что есть люди, которые задерживаются в «Люцерне» годами.

Завтра нужно съездить в организацию, отметиться, а они решат, что делать с каждым из новоприбывших: кого на курсы английского, а тех, кто умеет сам объясняться, можно сразу на работу устраивать. За гостиницу будут платить три месяца, и за это время нужно самому найти себе жилье. А дальше — живи уже как хочешь…

Утром, после бессонной жаркой ночи (еще и разница во времени с Европой — 6 часов — сказалась) я подошел к окну и увидел, как мимо пролетел человек с искаженным от ужаса серым лицом (мне кажется, что я успел поймать его остановившийся взгляд), а затем услышал глухой удар внизу, истошные вопли прохожих и вскоре трели разных сирен — полицейских, медицинских. Оказалось, сосед сверху, пуэрториканец, один из многолетних постояльцев гостиницы, решил свести счеты с жизнью.

А еще через день пропало электричество. Мне-то что, не привыкать, в России часто выключалось. Разве что жара усилилась — вентилятор, который я выпросил у портье, перестал работать. Да и на десятый этаж пешком бегать совсем запаришься. Но только вот вокруг что-то странное началось. Все магазины закрылись. Оказалось, во всем Нью-Йорке электричества нет. И не было целых три дня. Потом я узнал, что попал в знаменитый нью-йоркский «black out», навсегда вошедший в историю. Из-за аварии сократили подачу электроэнергии в город, и в разгар жары, на пике потребления, пошел эффект домино: стало вырубаться все подряд. Нью-Йорк парализовало. Начались повальные грабежи и мародерство.

Тогда я как-то не заметил бо́льшую часть этого. Хотя напротив на углу какой-то молодчик попытался ограбить аптеку, а аптекарь его застрелил. Из моего окна были видны распростертое тело на тротуаре, толпящийся вокруг народ и подъехавшие полицейские машины.

Масштабов происходившего я вовсе не понимал. Телевидение не работало, а портье на вопрос, когда включат энергию, лишь разводил руками. Гулять по городу поначалу было интересно, только опять же жарко, да и одиноко как-то. Все спешат, никто не остановится пообщаться. За четыре месяца ожидания американской визы в Италии я привык к легкому уличному общению, которое быстро переходит в приятельские отношения, а то и в дружбу. Задашь вопрос прохожему — он ответит, поинтересуется происхождением акцента, вот и завязался разговор. Или сядешь под фонтаном передохнуть, раскроешь русскую книгу, у тебя тут же спросят, что это за язык — и немедленно начинается обмен мнениями, знакомство с приятелями собеседника, приглашения в гости и так далее. В Нью-Йорке так не получалось. Акцентом не интересовался никто. За несколько дней прогулок я познакомился только с молодым греком, уличным торговцем хотдогами, который даже угостил меня своим товаром, но разговаривать особенно было не о чем, да и некогда ему было «при исполнении». Но я уже знал, что настоящая контркультурная молодежь тусуется в Гринвич-Виллидж, и на следующий день направился туда.

Район поначалу меня разочаровал. Дома невысокие, из почерневшего кирпича и, по большей части, без архитектурных излишеств (только позже я узнал, что такие домики, построенные в XIX веке, — самый ценный архитектурный фонд не древней Америки). Вездесущие железные пожарные лестницы, часто прикрученные прямо к фасадам зданий, придавали улицам какой-то промышленный вид. Когда мой взгляд притерся к типичному облику американского города, я перестал эти лестницы замечать.

Должен сказать, что поначалу, помимо уродливых пожарных лестниц, меня очень удивляло практически полное отсутствие дворов. Дома стоят сплошной стеной, а если с обратной стороны и есть двор, то он маленький, колодцеобразный и используется в сугубо утилитарных целях владельцами заведений (магазинов, ресторанов, мастерских), расположенных на нежилом первом этаже. Дети играют на узком тротуаре перед своим домом. От проезжей части их отделяет только ряд запаркованных машин. Поразила меня баскетбольная площадка в Гринвич-Виллидж, отгороженная от тротуара металлической сеткой-рабицей. Там, в метре от проезжей части, самозабвенно бились две команды из чернокожих игроков. Позже я узнал, что это самая престижная баскетбольная площадка в Нью-Йорке, куда съезжаются со всего города игроки почти профессионального уровня.

* * *

Как это было непохоже на мое московское детство! Рос я на Большой Никитской, тогда — улице Герцена. Флигель, на втором этаже которого размещалась наша квартира, стоял во дворе, со всех сторон окруженном невысокими хозяйственными постройками, в советское время ставшими жилыми. Самый большой отгораживавший нас от улицы дом (бывший барский) имел всего четыре этажа. Во дворе росли липы, обсаженные кустами крыжовника и смородины. Правда, мне никогда не доводилось попробовать ягоды: в конце августа, когда я возвращался после каникул, их уже не было — подъедали дочиста. Все дети играли во дворе, а за ними зорко присматривала чья-нибудь бабушка, вышедшая посидеть на лавочке. Любого зашедшего во двор чужого человека сразу примечали, так что детей можно было смело отпускать играть самих — им ничего не угрожало. Нам только строго-настрого воспрещалось выходить одним за пределы двора, на улицу.

Впрочем, когда перед первым мая и седьмым ноября по нашей улице каждый вечер в течение нескольких дней подряд, лязгая и грохоча, проходили танки, бронетранспортеры и тяжелые тягачи с ракетами (шли репетиции перед военными парадами на Красной площади), нам дозволялось выходить на улицу, махать солдатам и кричать «ура». Земля содрогалась, оконные стекла в домах дребезжали, воздух затягивало сизой дымкой вкусно пахнущего выхлопа, расчетные команды бронетехники на крышах своих машин улыбались и махали нам в ответ. Потом колонна проходила, оставляя цепь светлых вмятин и выщербин на опустевшем асфальте, и мы возвращались во двор с ощущением причастности к чему-то великому.

Сосед дядя Петя, работавший шофером на почте, приезжал домой на служебном транспорте — белом пикапчике. Иногда он предлагал прокатиться. Я садился рядом с ним на сиденье, и он вез меня через весь двор, за угол и через подворотню до самого выезда на улицу, после чего я, счастливый от полученного удовольствия, бежал назад.

Зимой все покрывалось сугробами, такими высокими, что мы прорывали в них пещеры и извилистые туннели. Как таинственно и уютно было сидеть в пещере с зажженной свечкой и воображать себя героем сказки!

От соседнего двора нас отделяла кирпичная стена. С нашей стороны она была по грудь, а с другой высилась в полтора роста, что давало нам ключевое преимущество в снежных боях против тамошних более многочисленных обитателей.

Постепенно наш двор, состоявший по большей части из коммунальных квартир, начали расселять. Самая кошмарная по условиям обитания коммуналка располагалась в подвале барского дома. Помню, как дворничиха-татарка баба Нюра, вернулась после просмотра новой квартиры в черемушкинской хрущевке и, окруженная внимающими соседками, с восторгом докладывала: «Захожу в фатеру. Направо комнатя, налево другая комнатя, как в киятре!»

Так постепенно и расселился наш уютный двор. Когда мне было пятнадцать лет, уехали и мы — в новостройку на Хорошевке. В громадной девятиэтажке было тринадцать подъездов и почти пятьсот квартир, так что такой единой семейной атмосферы, как в моем старом доме, уже не было. Но все равно был двор и достаточное игровое пространство для детей, так что гонять мяч на улице не приходило в голову никому.

* * *

Но вернемся в Нью-Йорк. Посреди Гринвич-Виллидж я обнаружил средних размеров сквер, в центре которого красовалась мраморная арка со скульптурным изображением двух Джорджей Вашингтонов: один был в военной форме и в треуголке, но с отбитым носом, другой — с целым носом, но в гражданском платье и с непокрытой головой. Пока я рассматривал этот необычный архитектурный памятник, мне успели несколько раз предложить самокрутки с «травкой». Все марихуанные разносчики были чернокожими. На газонах сквера сидели, лежали и общались между собой самые разношерстные люди, по большей части молодежь. Я погулял вокруг них, посидел рядом, но на меня даже никто не оглядывался.

Объект моих поисков — длинноволосые молодые люди в хипповых одеждах — попадались взгляду, но далеко не так часто, как в Италии. Знакомиться никто из них не подходил. Тогда я решил испробовать проверенный способ: уселся на скамеечку и раскрыл русскую книгу. Просидел целый час, но абсолютно безрезультатно: никому до меня и до моего экзотического языка совершенно не было дела.

Лишь через несколько дней таких одиноких хождений мне наконец-то удалось разговориться с одним чернокожим обитателем здешних мест. Волосы на его голове стояли громадным черным шаром. Он назвался свободным поэтом и философом, то есть явно был человеком привычного мне круга. Правда, первые минуты знакомства принесли серьезное разочарование. Тут нужно кое-что пояснить.

Дело в том, что к тому времени я уверился в своем весьма продвинутом знании местного наречия. Общаться на нем я начал неожиданно для себя самого. Разумеется, английский я учил в школе и в институте, даже занимался с репетитором, но языком не владел вовсе. В первый же день моей эмиграции в Вене со мной на улице заговорил какой-то местный хиппи, и я, удивившись, что понял его, ответил. Разговор получился, а вечером меня пригласили в гости в веселую компанию — ведь русский хиппи воспринимался весьма экзотической диковинкой на Западе, так что внимание мне было обеспечено. Я понял, что каким-то образом могу общаться, и с радостью предался этому занятию. Всякий раз, когда другие эмигранты слышали мои разговоры с аборигенами — в Вене, а затем в Риме, — они рассыпались в похвалах моему великолепному английскому. Впрочем, еще бы: они-то говорить вовсе не умели, так что на их фоне мое весьма убогое владение языком воспринималось как что-то близкое к совершенству. Но я воспринял их похвалы за абсолютную истину. Наверное, это мне помогло: я перестал бояться говорить, и от постоянной практики качество моего английского стало улучшаться с каждым днем. Новые итальянские приятели, знавшие английский куда хуже моего, также вовсю сыпали комплиментами. Впрочем, с ними мне пришлось начать говорить и на их родном языке, и после четырех месяцев непрерывного общения с носителями я продвинулся в нем довольно сильно.

Таким образом во мне развилось качество, которое я называю «лингвистической наглостью». В начале моей эмиграции оно проявилось впервые и осталось во мне навсегда. Я не боюсь говорить на языке, который очень плохо знаю. То есть я не боюсь делать ошибки и пытаюсь обходиться теми словами, которые могу вспомнить. В дальнейшем во всех языковых средах, где я оказывался, я тут же, приобретя минимум знаний, пытался начать говорить: пусть и с ошибками, поначалу коряво, но все же мне удавалось доносить свои мысли. Опыт показал, что именно так легче всего преодолевается языковый барьер.

Так вот, через несколько минут общения с чернокожим поэтом, когда я уже успел сообщить ему, что приехал из Москвы как беженец от коммунистического режима, он повел знакомить меня со своими приятелями, ошивавшимися тут же. «Вот мой новый знакомый — русский парень, — сказал он, — совсем паршиво говорит по– английски, но я все же научился его понимать».

Я встречался с этим философом и поэтом еще пару раз, прежде чем он совсем исчез с моего горизонта. На память о наших беседах у меня до сих пор осталась тоненькая брошюрка его творений довольно убогого, должен сказать, содержания и оформления, но с весьма кудрявым посвящением от автора.

Итак, контакта с американскими хиппи наладить пока не удавалось. А ведь в этом и была главная цель моего переезда из Москвы сюда, в Нью-Йорк. Началось же все гораздо раньше…

Волосатые

Как я не произнес речь с балкона

Уже написав значительную часть текста, я полез в старые бумаги и, к своему удивлению, вдруг отыскал дневниковые записи тех дней. Воспроизведу отрывок — он передает, как я, тогдашний, воспринимал себя и окружающий мир:

«…врубился в необходимость: забывать нельзя! Я оставил позади все, что я прожил — 21 год. Всю мою жизнь, страну, город, в котором я родился, друзей, маму, все мои чувства, привычки, привязанности. Теперь рождаюсь заново. Начинаю все сначала. ”Отречемся от старого мира, отряхнем его прах с наших ног“.

Итак. Я, Александр Леонидович Дворкин, 21 года (ох, да, забыл, «Леонидович» осталось в Союзе), я, Александр Дворкин, 21 года, сижу за столом в комнате, которая находится в центре Рима. Как я раньше завидовал побывавшим за границей, относился к ним с каким-то подсознательным почтением. И вот — я сам в этой ожиданной и всю жизнь онеймечтаемой загранице. Вокруг сплошные фирмачи и сплошная фирма. Только все буднично, спокойно, люди как люди, города как города. В Союзе я здешнюю жизнь приблизительно так же себе и представлял. Но думал, что это из-за недостатка информации и бедности воображения, а прилечу — увижу фейерверк, карнавал, сказку. В общем-то, конечно, сказка: разные киевляне-одесситы (эмигранты) только об этом и твердят, но я, как я теперь понял, еще в Союзе максимально, насколько это возможно, приблизился к западному образу жизни, мышления, морали, поведения и т.п. Все эти местные свободы меня не удивляют и не поражают, как остальных. Я сразу воспринял их как должно быть, хотя и не видел никогда в жизни.

Итак, я, Александр Дворкин, сижу за столом в центре Рима и пишу дневник.

6 марта я вылетел из Москвы. Сегодня кончается 25-й день моей эмиграции. Все время ловлю себя на том, что примеряюсь ко всему, как я то или иное событие расскажу в Москве, как чем-то пережитым похвастаюсь. Невозможно, думаю, человеку примириться с тем, что произошло нечто необратимое, что нет пути назад, к прежнему, каким бы оно ни было.

От всего процесса отлета (или улета?) и нескольких предыдущих дней остались очень тяжелые воспоминания. Ну еще бы — бросок в неизвестность, в одиночество, слезы мамы, лица всех близких, ближайших и далеких, которых больше никогда не увижу, — это преобладало тогда. Я вообще очень сентиментален, хоть и постоянно стебаюсь над сантиментами, а тут, думаю, сентиментальность во мне круто усилится. Тяжелые у меня были проводы, но я держался, бегал, суетился, разрывался между всем обилием народа, прерывал на полуслове разговор с одним, бежал к другому, ничего не соображал, отгонял от себя все мысли. Когда они приходили, хотелось плакать, но я гнал их от себя и бегал опять, туповато улыбаясь. Обстановка стояла похоронная. Я был как в тумане. Потом — час сна, ночевала у нас куча народу, спали вповалку на полу. Утром такси, на ходу бросил монетку в Москва-реку (или в канал, не помню) — и в аэропорт Шереметьево-1. Ехали на трех тачках. В третьей я с матушкой, в первых двух все остальные. Приехали первые. Вскоре появился Фроська[5] с волосатой толпой, которая все увеличивалась, хотелось со всеми попрощаться, каждому что-то сказать. Помню испуганные глаза мамы: она все прижимала меня к себе — последние минуты. Против воли поднялось раздражение: почему она отрывает меня от моих. Но сразу стало стыдно. Потом шампанское — и таможня. Досмотрели мои вещи поверхностно, потом принялись за Лайми. Я стоял, ждал и мечтал, как мы помашем всем рукой с балкончика и какие слова я скажу на прощанье. Что-то долго Лешу шмонают. Ну, вроде все. Нет, опять нашли что-то. Потом у него куда-то запропастилась виза, и, когда он лихорадочно выворачивал карманы, пришел капитан-пограничник и сказал, что мы задержаны. Помню животный страх до дрожи в коленках, до обморочного состояния, до смерти… но тут виза нашлась. Ух, полегчало. Но он все равно приглашает следовать за собой — страх нахлынул опять. Он ведет нас какими-то окольными путями, мимо солдат– мордоворотов, через комнаты и подземные переходы с трубами над головой. Еле иду, подгибаются коленки. И вдруг — большой зал с обилием света и иностранцев. Тут я понял, что все-таки улечу, но что слов прощания не будет. Все. Потом — тщательнейший обыск (как он тут называется, «личный досмотр»), споры о том, пропускать ли мои старинные пуговицы на надетом на мне дореволюционном кителе, магнитное и рентгеновское просвечивание, автобус, подъем по трапу, последний взгляд из окна на кумачевый транспарант и — вперед. Сильнее всего — тоска: не попрощался. Навсегда уехал — и не попрощался! Леша сидит рядом. Достал тетрадь, хочет что-то рисовать. Я беру у него ручку и пишу на листке: «СВОБОДА». Потом мы оба расписываемся».

Выпасть из советской действительности

После получения в 1972 году аттестата зрелости, я сразу же поступил в институт — МГПИ им. Ленина, на факультет русского языка и литературы. В школе я учился весьма средне, с хорошими оценками только по гуманитарным предметам. Но по самому сильному моему предмету — литературе — выпускные экзамены прошли неудачно: мне достался единственный невыученный билет с вопросом про ленинскую статью «Партийная организация и партийная литература» (мне никогда не удавалось осилить ее дальше первого абзаца), и я едва вытянул экзамен на тройку. В результате в аттестат пошла четверка. А по истории я всегда спорил с учительницей-коммунисткой, задавая ей каверзные вопросы. Например, почему большевики издали Декрет о мире, а начали воевать в Гражданскую войну? Или почему предателей Каменева и Зиновьева, едва не сорвавших Великую Октябрьскую Социалистическую Революцию, сразу же допустили управлять молодым советским государством? И так далее, в таком же духе. В результате из троек я не вылезал и, получив на выпускном экзамене пятерку, смог повысить итоговый балл лишь до четверки. Но вступительные экзамены в институт я сдал на все пятерки, поверил в свои силы и резко повысил собственную самооценку.

Дело в том, что я был одним из самых непопулярных учеников в своем классе: физической силой и спортивностью не отличался, учился неважно, модными одежками и большим количеством карманных денег тоже не выделялся. Но теперь мне представилась возможность начать все с чистого листа. И я начал. Наш факультет был настоящей ярмаркой невест: девушки количественно превышали юношей раз в пятнадцать, так что нас ценили. Эрудиции мне хватало, и первую сессию я сдал на одни пятерки, что еще больше повысило меня в собственных глазах.

К тому моменту я уже хорошо знал про московскую «Систему» (так называли малюсенькое сообщество хиппи) и мечтал познакомиться с ней. Среди студентов ходили легенды об отважных хиппи, устроивших первую мирную манифестацию 1 июня[6] 1971 года в скверике перед университетом на Моховой. И хотя манифестация никаких антисоветских лозунгов не выдвигала, но призывала лишь к миру («Make love not war!») и защите детей («Save the children!»), через несколько минут милиция скрутила экзотичных манифестантов и увезла на разбирательство, а затем часть отсидела пятнадцать суток за хулиганство, а других отвезли в психбольницу на освидетельствование. Общепризнанного главу Системы звали Юра Солнце. Иногда я видел его на Стриту (так мы называли улицу Горького). Его светлые прямые волосы невиданной длины, ниже плеч, вдохновенно развевались на ветру. Расклешенные джинсы были расшиты яркими узорами. Юра шел в окружении поклонников и приближенных к нему лиц, сопровождаемый почтительным шепотом: «Смотри, сам Солнышко идет!» Но главный хиппи страны не обращал внимания на серую комсомольскую массу и общался только со своими.

Хиппи смотрелись замечательным ярким пятном на фоне всеобщей советский затхлости, серости и скуки. Среди одинаковых прохожих в одинаковых одеждах с одинаковыми прическами и весьма одинаковым поведением длинноволосые, разноцветные, вызывающе разнообразные хиппи воспринимались как весть об ином, запредельном существовании. Их раскрепощенное поведение казалось небывалым проявлением свободы. Эта маленькая группка виделась мне (да и не только мне) каким-то полубожественным орденом — братством любви и свободы среди мертвящей коммунистической идеологии, тупости и доносительства.

Сами себя советские хиппи называли просто: «волосатые». Самообозначение «хиппи» среди своих считалось неприличным — нескромным, заносчивым бахвальством. Такое звание следовало еще заслужить. Это было все равно что аттестовать себя героем или гением. Настоящие хиппи жили на Западе — наши лишь стремились им подражать, но только весьма немногие из них дотягивали до столь недостижимого идеала. О ком-нибудь можно было сказать в виде высшей похвалы: он настоящий хиппи.

Итак, едва ли не главным критерием принадлежности к Братству была длина волос, ведь требовалось их отращивать не меньше года, преодолевая сопротивление окружающей среды: родителей, деканата и милиции, главным аргументом которой в борьбе против такой вызывающе несоветской внешности были ножницы. В итоге приходилось выбирать между волосами и институтом, между волосами и комсомолом, между волосами и работой, в конце концов, между волосами и легальным способом существования. Только самые отважные решались променять все обозримое будущее в СССР на подпольную свободу, которую давали эти самые длинные волосы. Оттого хиппи и были окружены подспудным уважением, а то и почитанием многих моих ровесников, которые сами никогда не отваживались на столь радикальный шаг, но завидовали тем, кто все же решился.

А ведь я хорошо был знаком с одним из членов Системы. Когда мы перешли в девятый класс, нам представили нового ученика — Толю Вайнберга. Его черные, прямые, блестящие волосы, почти закрывавшие уши (что виделось неслыханной длиной), и смуглая кожа делали его похожим на индейца в исполнении популярного югославского актера Гойко Митича. Джинсы с небольшим клешем, стоившие по тем временам баснословных денег, сразу же поставили его на небывалую высоту среди моих одноклассников. Говорил Толик мало, предпочитая гордое молчание, прерываемое отрывочными лаконичными фразами, которые он ронял лишь в случаях самой острой необходимости. Общаться с нами он явно не желал, но делал это с таким достоинством, что все восприняли это как должное.

Дальше последовала долгая история: учителя заставляли его стричься и переодеваться — он этого не делал; его не пускали на занятия, вызывали в школу его мать, она плакала, что сын совсем от рук отбился, и т.д. В конце концов его выгнали из нашей образцово-показательной школы, и мать устроила его в ШРМ[7]. Но за это время я успел с ним подружиться. Он-то впервые и рассказал мне о хиппи и по секрету сообщил, что он — один из их числа. Я ходил к нему в гости и слушал на магнитофоне «Смена» записи тогдашних рок-групп: в первую очередь, конечно, Beatles и Rolling Stones, но также и Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath и Uriah Heep. Все эти названия звучали музыкой для моих ушей, и я жадно впитывал новые ритмы и новое звучание.

После отчисления Толика из школы я потерял его из вида, но сейчас вновь стал встречать на Стриту. Он обычно шел среди спутников Солнышка, его уже по-настоящему длинные черные волосы были перехвачены на лбу алой ленточкой, что делало его сходство с Гойко Митичем почти абсолютным. Теперь его так и звали — Виннету. Толик познакомил меня с Солнцем, и я удостоился вялого рукопожатия великого человека. Я был почему-то представлен ему как Шурик (меня никогда ранее не звали таким именем), но, как оказалось, Юра меня так и запомнил.

* * *

К тому времени волосы у меня самого заметно отросли. Правда, одет я был вполне по-советски: семья наша жила весьма скромно, в магазине ничего модного не продавалось, о джинсах я не мог и мечтать, а шить на заказ было не на что. Весь семестр я экономил на своей стипендии и вот весной, купив по случаю отрез вельвета салатного цвета, заказал у левого портного Ивана Семеныча широко расклешенные брюки и короткую курточку в обтяжку. Вскоре я смог красоваться в обновке. Ходить в расклешенных (50 сантиметров) штанах было непривычно, пришлось вырабатывать новую походку и шагать, широко расставляя ноги. Вельвет оказался паршивым и через несколько дней вытерся на коленях, но это сделало мой вид еще более хипповским. Я стал отращивать свою первую бородку, поначалу еще весьма жиденькую.

Теперь на студенческих «рок-сейшенах» я выглядел одним из самых продвинутых посетителей. Про «сейшены» стоит сказать особо. Так назывались выступления самодеятельных рок-групп. Как правило, они проводились в вузовских домах культуры или в студенческих общежитиях. Официально группы оформлялись как ВИА[8] или как фольклорные ансамбли. Названия у них были весьма экзотическими: «Черные вороны», «Завтрашнее железо», «Араке», «Стертая ржавчина», «Сломанный воздух», «Високосное лето», «Рубиновая атака» и так далее[9]. Такие названия, как «Оловянные солдатики», «Машина времени» и «Удачное приобретение», числились среди самых заурядных. Полуофициальная группа «Цветы», возглавляемая Стасом Наминым, внуком бессменного члена Политбюро Анастаса Микояна, популярностью не пользовалась. Инструменты ограничивались парой-тройкой электрических гитар (поначалу часто самодельных), ударной установкой и у самых богатых еще и синтезатором. Главным достоинством подобных коллективов считалось умение исполнять песни западных рок-групп на английском языке «один к одному». Собственное творчество, да еще и на отечественном языке, категорически не приветствовалось. Для начала (и успокоения совести организаторов студенческого досуга) полагалось сыграть пару-тройку песен из тогдашнего эстрадного репертуара, а далее следовал западный рок, под который все «отрывались» и плясали до упаду. Танцы были двух типов: быстрый и медленный. В первом больше всего ценилось умение выделывать акробатические коленца, а во втором, во время которого обычно приглушался свет, полагалось как можно теснее прижаться к своей партнерше, слегка покачиваясь с ней в такт музыке. Дело это было несложное, и очень скоро я научился преуспевать в обоих видах.

«Сейшены» проходили относительно редко. О них нигде не объявлялось. Главное было узнать о месте и времени, а затем прорваться сквозь заслоны. Если это удавалось сделать слишком большому количеству «чужих», «сейшен» могли отменить, равно как его могли прервать в любой момент, если выступление группы казалось организаторам слишком диким, чересчур уж перехлестывающим через границы дозволенного для морального облика советского студента поведения. Но опять же, и они выглядели островками свободы — опыта переживания столь желанной западной жизни. Более того, на них появлялись люди из Системы, и я потихоньку делал все новые и новые знакомства.

* * *

Этой же весной 1973 года состоялась одна чрезвычайно важная для меня встреча. В Москве, на ВДНХ проходила выставка «Туризм и отдых в США». Отстояв длинную очередь, можно было попасть внутрь павильона, завистливо повздыхать над невиданными по красоте и удобству спальными мешками и палатками, посмотреть слайд-шоу с разными туристическими маршрутами и самое главное — пообщаться с настоящими американцами, веселыми, разговорчивыми молодыми людьми и девушками, довольно прилично говорившими по-русски. Набравшись наглости, я спросил у одной из них: «What do you think of free love?»[10], на что она вполне корректно ответила на моем родном языке: «Все зависит от того, что вы называете свободой и что — любовью». В конце беседы она подарила мне настоящую драгоценность — большую карту автодорог США, на которой по моей просьбе прочертила фломастером путь из Нью-Йорка в Сан-Франциско. Карту я разместил на стене своей комнаты и часами путешествовал по ней. На выставку я приходил еще несколько раз и подружился с гидами, а в одну из них — невысокую блондинку по имени Лори — даже влюбился, правда платонически и втайне от нее. Несколько раз, соблюдая все правила конспирации, я встречался в городе со своими новыми друзьями. Они подарили мне несколько значков, пару ручек и даже образцы американских монеток. Когда мой дед, в свое время отсидевший приличный срок в сталинском лагере, увидел в нашем доме эти деньги, он остолбенел от ужаса и потребовал, чтобы я незамедлительно, пока всех не арестовали за валютные махинации, выкинул их куда-нибудь подальше. Не помню уже, чем разрешился этот конфликт.

А в июне, за несколько дней до отъезда, двое гидов решили пожениться и организовать экзотическую свадьбу — в советском ЗАГСе. Меня с одним моим сокурсником пригласили в качестве местных гостей. Мы вдоволь потешались над застегнутой на все пуговицы сотрудницей ЗАГСа, каменным голосом и едва двигая губами произносившей казенные формулы. Какой контраст с нашими живыми, свободными, раскованными, естественно себя ведущими друзьями! А затем нас пригласили на брачный прием, который проводился не в каком-нибудь скучном ресторане, а в виде пикника на берегу Москвы-реки, в Серебряном Бору. На кострах жарились хот-доги, которые подавали с невиданной мною ранее ярко-желтой сладкой горчицей, закусывать можно было картофельными чипсами с разными вкусовыми добавками, а запивались эти заморские яства оранжевой фантой с настоящим апельсиновым вкусом из индивидуальных жестяных банок. Все это кошмарное химическое угощение показалось мне тогда райской едой — нектаром и амброзией. Никто не перепился, как на знакомых мне свадьбах. Гости весело играли в волейбол и впервые увиденные мною фрисби и бейсбол и танцевали под музыку из портативного магнитофона. Всех фотографировали при помощи еще одного небывалого чуда — полароида, который выдавал небольшие черно-белые фотографии практически мгновенно. Я как будто попал заграницу и был там своим среди своих, вдалеке от обрыдшего советского быта, от серых людей, от мертвящей идеологии и страха вездесущих стукачей. Впрочем, стукачи были и там: автобус с американцами сопровождал советский гид при галстуке и в пиджаке. Он взялся было поиграть в бейсбол, но почти сразу получил тяжелым мячиком в глаз и, прижав к нему мокрый носовой платок, удалился в автобус беседовать с шофером. Без его всевидящего ока всем стало еще веселее.

Но все хорошее рано или поздно кончается, кончилась и эта «химическая» свадьба. Нас погрузили в автобус, меня довезли до метро и высадили там. Автобус с американцами поехал дальше, а я остался один среди до смерти надоевшего и ненавистного советского быта — всего того, что казалось мне совершенно чужим. Вот впервые в жизни я ощутил себя свободным, но после нескольких часов этого райского существования был вновь выброшен в толпу рабов к своему прежнему рабскому прозябанию. Я испытал настоящий и жестокий культурный шок.

Кстати, после этого события обо мне впервые заговорил «Голос Америки», правда без упоминания имени. В новостях рассказали об этой столь важной для «политики разрядки» свадьбе и сообщили, что среди гостей на ней присутствовали «двое московских студентов». Передачу услышал дед и сообщил, что теперь-то меня наверняка арестуют. Не арестовали.

* * *

Подошла вторая сессия, которую я сдал вполне прилично, но уже далеко не так блестяще, как первую. После нее передо мной встала задача, как раздобыть денег на отпуск. Через знакомых узнал, что на «Мосфильме» можно неплохо заработать, снимаясь в массовке, и отправился на киностудию. Оказалось, я попал ровно куда надо: режиссер Щукин снимал сатирический фильм о западном обществе под названием «Райские яблочки», и в массовку срочно требовались длинноволосые молодые люди, так что меня взяли сразу. Платили целых три рубля в день, а на первой же пробе режиссер Щукин заявил, что я отличаюсь киногеничной внешностью и поставил меня на первый план, за что платили уже и вовсе запредельную сумму: семь с половиной рублей. На три недели съемочная площадка «Райских яблочек» сделалась центром хипповой жизни Москвы: узнав о такой халяве, многие системные потянулись туда. Еще бы! Все, за что их гоняла милиция, теперь поощрялось. На Мосфильме выдавали дополнительные реквизитные фенечки и требовали максимально раскрепощенного поведения. Милиция, видя такое безобразие, щелкала зубами от злости, но сделать ничего не могла: трогать «артистов» было нельзя. Так я завел новые знакомства и стал восприниматься своим в Системе.

Вспоминаю забавный эпизод, связанный со съемками этого фильма. Разыгрывалась сцена забастовки в каком-то капиталистическом государстве. Массовка изображала бастующих и публику, а сверху раскидывали чистые бумажки, изображавшие прокламации. Дело происходило возле тогда только что построенного здания МХАТа на Тверском бульваре. С Пушкинской площади было видно, что вдали летят какие-то листовки, но подробностей разглядеть не удавалось. Именно там разместился член Системы по прозвищу Майкл Красноштанник и просил у прохожих подать на нужды оппозиции. Удивительно, что ему подавали и никто не донес в милицию!

После «Райских яблочек» мы перешли в другой фильм. То был приобретший впоследствии некоторую известность «Бегство мистера МакКинли» с Банионисом и Высоцким. Мы, как всегда, изображали западных хиппи, живших лагерем на окраине какого-то западного капиталистического города. Весь смысл нашего существования был в оттенении Высоцкого, который по сюжету был лидером этих хиппи и пел свои песни. Когда знаменитость появилась на площадке, мы расхохотались. На лидера хиппи этот аккуратно подстриженный и гладко выбритый в новеньких джинсах «СуперРайфл» человек не походил никак. По сюжету мы приветствовали его дикими криками и воплями, а затем понесли на плечах. Последнее довелось делать мне в паре с еще одним волосатым. После нескольких дублей Высоцкий вытащил из кармана плоскую флягу с коньяком и предложил нам подкрепиться. Мы высокомерно отказались: певец в нашем кругу считался слишком «урловым», и относились к нему мы весьма прохладно.

В конце концов эпизод с лагерем хиппи в окончательную версию фильма не попал.

Потом было еще несколько съемочных площадок, и к началу августа я заработал уже вполне приличную сумму, с которой рванул в Пярну.

По сравнению с зажатой Москвой, провинциальный эстонский городок выглядел настоящей западной вольницей. Мои длинные волосы и весь вид говорили о моем явно несоветском образе жизни. Я выучил два слова «Vapa Eesti» (Свободная Эстония), которыми сразу же завоевывал доверие аборигенов, что помогло мне быстро сойтись с местной альтернативной молодежью и стать для них совсем своим. Когда мы заходили в ресторан на ужин, музыканты объявляли: «А теперь для нашего гостя, московского хиппи, мы сыграем…» — и как могли исполняли что-нибудь из репертуара западных рок-групп.

Почти одновременно со мной в город приехало трое питерцев — таких же, как и я, околохипповых студентов, которые почти сразу стали моими лучшими друзьями. Позже они познакомили меня с кругом питерских волосатых, одним из самых известных членов которого был начинающий поэт по имени Боб Гребенщиков (тогда он только-только еще приступал к занятиям музыкой и гораздо более был известен своим неподцензурным поэтическим творчеством). Впрочем, на питерскую Систему у меня были и другие выходы — через однокурсницу, выросшую в городе на Неве и близко знакомую с тем же Гребенщиковым и всем его окружением.

В Москву я вернулся уже бывалым путешественником. Московская Система начинала признавать меня за своего. В своих обтрепанных расклешенных брюках и с лежащими на плечах волосами я выглядел настоящим хиппи, что позволяло мне наслаждаться заслуженным вниманием: как восторженным — со стороны студенческой молодежи, так и резко враждебным — со стороны советского мэйнстрима. В вагоне метро или в троллейбусе я неизбежно делался предметом громкого и оживленного обсуждения окружающих меня пассажиров. На меня орали, мне грозили, милиция проверяла документы, уличные хулиганы пинали, заушали и таскали за волосы. Но благодаря этому я ощущал себя героем-одиночкой, отважно противостоящим бездушной машине подавления. Нарциссизм и гордыня полностью овладели мной. В школе я ощущал себя гадким утенком. Теперь я стал — нет, конечно, не лебедем, но, наверное, павлином. Глупым, тщеславным, самовлюбленным павлином. Я наслаждался собою и своей новообретенной популярностью.

* * *

Но тут грянула катастрофа: военная кафедра. Пожилой и корпулентный подполковник Нечипоренко, увидев меня, остолбенел и потребовал, чтобы к следующему разу я пришел на занятия «по полной форме». «Я научу тебя Родину любить! — рявкнул он. — Может, твой папаша и главк какой-нибудь, но неуставного вида я не позволю! Пидарасов нам тут не нужно! Вольно!»

Человек он был простой и глубоко презирал нашу хилую команду, состоявшую из филологов и историков. Называл он всех нас курсантами и выражался примерно так: «А остальные пять дней в неделю, товарищи курсанты, вы будете проходить службу по наряду русский язык и литература».

Отец мой, вопреки уверенности подполковника, «главком» не был, и стричься мне пришлось. По мере того как под рукой парикмахера падали на пол мои локоны, я ощущал вытекающую из меня силу. Из парикмахерской я вышел разжалованным из генералов в рядовые. Теперь я опять сливался с толпой и ничем не выделялся из нее. На меня никто больше не пялил глаза и не оглядывался. Даже знакомые на Стриту перестали узнавать. Я доставал свою фотографию с волосами, лежащими на плечах, показывал ее всем, говорил, что это вынужденная мера. Знакомые вежливо мне сочувствовали и шли дальше. Я сам отторг себя от хиппового братства!

Я суетился, оправдывался и в совершенно безумном тщеславии дошел до того, что прикрепил к груди самодельный значок с собственным волосато-бородатым изображением, чтобы все видели, каким я был. Однако это не помогало. Не успев по-настоящему стать хиппи, я утратил это высокое для меня звание. Нужно было что-то решать.

Я вспомнил о перенесенном в детстве сотрясении мозга, собрал справки и пошел по врачам. Удивительно, но это сработало: я получил белый билет и освобождение от военной кафедры. Можно было отращивание волос начинать сначала. За всеми этими переживаниями я запустил учебу и третью сессию сдал уже с тройками, что лишило меня стипендии. Но зато мне наконец удалось приобрести свои первые джинсы — ношеные, сильно вытертые, но все же настоящие американские, и я щеголял теперь в них, постепенно закрывая появляющиеся дыры вышитыми гладью узорами.

В институте я числился уже на весьма нелестном счету. Однажды с приятелем мы прочитали, как нью-йоркские хиппи прервали на несколько часов работу центральной биржи на Уолл-Стрит, раскидав с галереи несколько сотен однодолларовых бумажек, что заставило клерков внизу ловить их, отпихивая друг друга. Долларов у нас, разумеется, не было, но зато в нашем институте также были галереи, выходящие в центральный холл с большой гипсовой статуей вождя мирового пролетариата. Мы разменяли два рубля по копейке и швырнули две горсти мелочи вниз. Как красиво звенели копейки, отскакивая от вымощенного плиткой пола! К счастью, нас не поймали, но, думаю, все догадались, чьих рук это было дело. Комсомольские собрания я откровенно прогуливал, общественными работами демонстративно манкировал. На проводимых в нашем общежитии сейшенах шокировал окружающих неудержимыми танцами и знакомством с совсем уже несоветского вида личностями.

В институтской многотиражке появилась статья о моральном облике студента Дворкина, которого неоднократно вызывали на проработку, но который так и не думает исправляться. «О чем он думает — неизвестно» — так завершалась статья. «Знали бы они, о чем я думаю на самом деле», — с ехидной улыбкой говорил я, показывая газету своим приятелям.

Тем не менее четвертую сессию я сдал. Вновь с тройками, но все же далеко не самым худшим образом. Институт отправлял нас в стройотряд в Казахстан. Я, разумеется, заявил, что ни за какие коврижки не поеду, но все же, поддавшись настойчивым уговорам мамы, которой сообщили, что моя неявка в стройотряд приведет к немедленному отчислению, скрепя сердце, согласился. Себя я утешал тем, что стипендии мне не положено, а деньги все же нужны. В стройотряде можно было заработать даже побольше, чем на «Мосфильме». В общем, я отбыл в Кокчетавскую область со стройотрядом какого-то инженерного вуза, к которому прикрепили нескольких наших филологов.

Работать на стройке оказалось тяжело и скучно. Приходилось терпеть и смиряться. Попутно в выходные пару раз удалось подработать организатором вечеров молодежи в местных селах, тогда еще заселенных большим количеством русских немцев. В первой части я, пользуясь неведением местных цензоров, декламировал со сцены стихи декадентских поэтов Серебряного века, при этом до слез смущая местных красавиц долгими взглядами в упор во время чтения любовной лирики. Во второй половине запускались привезенные мною магнитофонные записи, и я, подобно актеру Моргунову из «Кавказской пленницы», демонстрировал, как сейчас в Москве принято танцевать. За один такой вечер платили целых пятнадцать рублей.

Осенью я вернулся в Москву, изрядно подзаработав, и смог обзавестись полным комплектом необходимого для хиппи обмундирования. Из старых джинсов сшил себе вместительную сумку через плечо. По мере отрастания волос я ощущал себя все более и более в силе и, предаваясь свободной богемной жизни, вновь обретал необходимые в Системе связи.

* * *

Чем дальше, тем больше я перекочевывал в интеллектуальный андеграунд. Любые виды неподконтрольной жизни принимали тогда причудливые подпольные формы. Хипповое существование подразумевало сочетание подпольной жизнедеятельности с сознательным эпатажем внешнего мира. Разумеется, мы уверяли себя и друг друга, что внешний мир нам безразличен, что мы живем свободно и естественно, невзирая на окружающих. На самом деле, еще как взирали! Мы жили этим эпатажем и во многом ради него.

Но все же больше всего меня удручала ложь, пронизывавшая все стороны советской действительности. Примерно тогда я прочитал в самиздате статью Солженицына «Жить не по лжи» и нашел его идеи удивительно созвучными со своими. Напомню, основная мысль писателя была в том, что в советскую систему все равно никто давно уже не верит. Люди притворяются ради работы, ради привилегий, ради карьеры, ради status quo. Коммунистическую идеологию во всей ее полноте никто всерьез не воспринимает, но все делают вид, что верят, и ведут себя соответственно. Отсиживают комсомольские или партсобрания (стараясь сесть на задний ряд, чтобы можно было порешать кроссворды), клеймят кого надо, голосуют как положено, шепотком рассказывая друг другу анекдоты и мечтая втридорога купить западные шмотки. Где надо, заявляют о новой советской морали, при этом в реальной жизни не ощущают себя стесненными никакими нравственными правилами. В общем, ведут обычную советскую жизнь. Вот если бы все честно признались в этом и перестали лгать, тогда система изменилась бы. Идея отказаться от внешней лжи постепенно начала вызревать во мне. Хипповое бытие казалось способом вести такую честную и непритворную жизнь. Однако на ложь своего внутреннего существа, на глубокую безнравственность собственных поступков внимания я не обращал, да и не думал обращать. Внутрь себя я не заглядывал. Все враждебное сосредоточивалось снаружи, и мое противостояние выражалось тоже почти исключительно во внешних формах.

В то время я был стихийным атеистом. Вольная жизнь и погоня за наслаждениями почти полностью заглушили во мне подсознательное стремление к Богу, которое я ощущал в детстве.

Приведу тут несколько историй из моего детства. Мне кажется, что без них честный рассказ о моем сложном, запутанном пути был бы неполным.

Творение КПСС

Как тяжело ребенку не верить в Бога! Как мучительно для детской души не знать опыта молитвы и не иметь в жизни никакого вертикального измерения! Помню, как ночью в своей кровати я мечтал о том, что было бы, если бы Бог существовал, как я беседовал бы с Ним, рассказывал Ему о своих делах, просил бы Его о помощи девочке на костылях или слепому дяденьке, которых я видел на улице, и почувствовал, как острая жалость сдавливает мое сердце. А недавно мамина подруга потеряла сына: мальчик утонул. С тех пор меня от нее прятали, чтобы не напоминать ей о сыне и не усугублять горя. Как я боялся момента появления ее высокой, грузной фигуры в дальнем конце коридора маминой работы, когда мне приходилось сворачивать в ближайшую комнату и прятаться там за шкафом! Я точно попросил бы Бога вернуть ей сына, чтобы они опять жили вместе. А как страшна смерть! С мыслью об этом ужасе невозможно примириться: ты есть, живешь, думаешь, двигаешься, любишь, переживаешь, а потом раз — и тебя больше нет. Совсем нет. И все было напрасно и ненужно. Вот если бы Бог существовал, то после смерти можно было бы встретить всех, кто жил до тебя, общаться с ними, радоваться, благодарить Бога…

Но Бога нет, и ничего этого не будет. Не будет жизни, не будет радости, не будет ничего. Вообще ничего. Есть только абсолютно пустое небо над головой. Это доказано. Ведь космонавты Бога не видели.

Уже одно то, что коммунисты лишали детей веры, заслуживает самого сурового осуждения. Думаю, это одно из их самых тяжких преступлений.

Впрочем, совсем веры лишить они не могли. Они лишь подменяли веру в живого Бога своей верой — верой в их мертвую и мертвящую все вокруг идеологию. И эта чудовищно абсурдная вера зачастую весьма гротескно претворялась в детской душе.

Уже когда я вырос, мать напомнила мне один эпизод моего раннего детства. Мне было года четыре. Придя из детского сада, я спросил:

— Мам, а кто такой Бог?

— Видишь ли, сынок, — начала моя тогда еще неверующая мама, — в древности наука была еще неразвита. Люди были не такими образованными, как сейчас. Они не знали, откуда происходит все вокруг: леса, поля, деревья, горы, небо, Земля, Солнце, звезды. И они думали, что все это сотворил Бог.

— Раньше люди были глупые, — перебил ее я. — Вот они и думали, что все сотворил Бог. Теперь они поумнели и знают, что на самом деле все — леса, поля, деревья, горы, небо, Землю, Солнце, звезды — сотворила Коммунистическая партия!

Первый урок

Вспоминаю одну давнюю историю из моего детства, когда я учился в первом или втором классе (не помню), ничего не знал о Боге и, как каждый советский школьник, считал себя атеистом. И вот в один день (как я теперь знаю, 14 октября) наша учительница, Анна Ивановна, начала очередной урок примерно со следующих слов: «Дети, сегодня православные отмечают праздник Покров. Смысл этого праздника в том, что в этот день первый снег якобы покрывает землю (?! — А. Д.). На самом же деле, как вы видите, все это глупости. Посмотрите в окно, как ярко светит октябрьское солнышко, как ласково оно пригревает землю, и вы видите, как далеко в этом году до первого снега. Все это опровергает глупые суеверия наших предков и означает, что никакого Бога нет».

Мы посмотрели в окно: стояла теплая и ясная осенняя погода, на голубом небе не было видно ни облачка, и аргумент нашей строгой пожилой учительницы показался нам чрезвычайно убедительным. Первый урок пошел своим чередом.

Но представьте себе, что в ходе урока небо вдруг потемнело, подул сильный холодный ветер, солнце исчезло за серыми облаками и внезапно повалил густой-густой снег! Учительница изменилась в лице и, выдавив из себя кривую усмешку, сказала: «Что же, всякие бывают совпадения», а я впервые подумал…

Нет, не помню, что я тогда подумал. Помню только чувство изумления, которое я испытал, глядя на густой, мохнатый, валящий плотной стеной снег. Собственно, и вспомнил я об этом эпизоде много лет спустя, когда стал православным христианином и уже давным-давно знал, что на самом деле праздник Покрова Божией Матери ни к какому снегу отношения не имеет.

В храме

Как-то ребенком я зашел в православный храм. Не помню, где это было. Наверное, в Москве. Шла служба, народу внутри было много. Но я начал протискиваться вперед, к алтарю, и через несколько минут уже стоял перед иконостасом, как завороженный глядя на мерные, неторопливые движения священника и слушая протяжное пение хора. Старушки, стоящие вокруг, одобрительно поглядывали на меня и гладили по головке. Мне было хорошо и спокойно.

Но вдруг в голове возникла и стала нарастать паническая мысль о похищающих детей сектантах, о которых нам рассказывали в школе. А я ведь стоял в самой глубине церкви, отделенный от входа плотной толпой. Вот теперь меня похитят, внесут в эти разукрашенные ворота впереди, и больше никто никогда Саши Дворкина не найдет!

Когда эта мысль обрела отчетливые очертания в моей бедной голове, паника охватила все мое существо и я, расталкивая народ, ринулся к выходу. Без оглядки выбежал я из храма на яркий солнечный свет и некоторое время потом боялся заходить в церкви в одиночку.

Впрочем, еще лучше я запомнил тусклое золото иконостаса, священника, совершающего непонятные, но столь прекрасные действия и тихое пение, пронизывающее все мое существо…

Больше не студент

Вернемся к моей хипповой юности. Да, я по-прежнему выискивал в любой литературе отрывки из недоступной мне Библии и по-прежнему любил заходить в храмы, если они попадались мне по пути, где удивлял старушек знанием иконописных сюжетов. Но все это было не более чем хобби, далекое от моей жизни, ее событий и моих поступков, часто подлых и гадких. В ответ на призывы мамы, деда, бабушки, которые указывали мне на это, я вполне логично говорил: «А в чем дело? Ведь Бога нет — соответственно, все позволено. С чего вы взяли, что нельзя то, нельзя это?» Пожалуй, единственное, что я, к нынешнему своему удивлению, признавал, — что нельзя предавать. Хотя, конечно, это было нелогичным с моей стороны. Почему нельзя, если Бога нет? Все равно, когда все умрут, ничего не будет. И какая в посмертном небытии разница между предателем и героем? Правда, этой нелогичности я тогда не видел. Более того, под предательством я понимал только нечто, ну, скажем, политическое. Например, не выдать друзей милиции. Предательства в личных отношениях, которые я совершал тогда налево и направо, для меня виделись чем-то совершенно естественным. Но все остальное, кроме такого весьма специфического понимания предательства (ну и причинения физического вреда другому человеку — я ведь называл себя пацифистом), я считал вполне нормальным и допустимым. Мои неверующие родные не могли меня убедить, почему нельзя совершать те или иные поступки. Мои ответы ставили их в тупик. Аморально, безнравственно? А откуда тогда берутся мораль и нравственность и что это такое вообще? А если для меня естественна совсем другая модель поведения, то чем она безнравственнее предпочитаемой ими модели? При этом я даже не задумывался над тем, что моя «модель поведения», то есть мой образ жизни, причинял тяжелые страдания моей семье, моим близким. Напротив, я обижался на них и скандалил с ними, обвиняя их во вмешательстве в мою жизнь, так как они не позволяют мне делать все, что я хочу. Но брать у них деньги не стыдился и считал это нормой.

В такой тяжелой и постыдной слепоте я пребывал все дольше и дольше и увязал в ней все глубже и глубже. Ту неизбывную внутреннюю неудовлетворенность собой, которую не мог не ощущать, я списывал на внешнюю среду, на обрыдший советский строй и все советское общество. Страна моей мечты — Америка, в которой царят свобода и счастье для всех и каждого, – недостижима. Безжалостная судьба забросила меня в совдепию, для которой я абсолютно чуждый элемент. Значит нужно из нее уйти во внутреннюю эмиграцию и жить, как будто этой совдепии не существует. Для этого требуется перестать лицемерить и начать, по совету Солженицына, жить не по лжи. Поэтому чем дальше, тем меньше я соблюдал обычную для советского человека осторожность: я разговаривал со всеми и обо всем, не опасаясь высказывать свое мнение. Антисоветской агитацией я не занимался, но открытое пренебрежение тем, что составляло общепринятый образ жизни, не могло не бросаться в глаза. Это тоже была идеологическая позиция. Разумеется, в институте дела мои шли все хуже. Мое демонстративно вызывающее поведение никто не собирался терпеть бесконечно, тем более что исправляться я не собирался.

* * *

Удивительно, что я еще так долго продержался в институте, прежде чем меня выгнали, как «не соответствующего моральному облику советского студента». Формально мне были инкриминированы неуспеваемость и непосещаемость: количество моих прогулов вполне позволяло применить ко мне санкции по этой линии. И хотя были студенты, не появлявшиеся на занятиях куда больше моего, к пятой сессии меня не допустили. Так к непосещаемости добавилась неуспеваемость, что и создало все предпосылки для законного отчисления.

Почти вся наша состоявшая из женского пола группа пришла просить за меня в деканат. Там им сообщили, что ко мне применяется педагогическая мера: я не ценю высокой привилегии быть советским студентом. Пускай я поработаю на тяжелой работе («а не каким-нибудь лаборантом, просиживающим штаны за шкафом»), пойму что почем, и тогда, при наличии хорошей характеристики, меня, конечно, восстановят.

Мне уже было все равно, но ради мамы, у которой очередной виток моих приключений вызвал тяжелый сердечный приступ, я обещался сделать все как надо. На работу я устроился сразу же. Забрав документы из института, я зашел навестить знакомую, работавшую лаборанткой в кардиологическом институте на Пироговке. На всякий случай решил зайти в отдел кадров. Там сказали, что срочно нужен рентгентехник в отдел реанимации. Я, не раздумывая, попросился на эту должность. За несколько дней меня обучили обращению с аппаратами, и я приступил к работе.

Новое дело мне нравилось: я чувствовал себя полезным и при этом находился вне всякой идеологии. Но, как оказалось, не совсем: директором института был академик Петровский, тот самый, именем которого сейчас названа улица в Москве. Тогда он еще здравствовал и даже служил министром здравоохранения СССР, хотя, наверное, уже перешагнул восьмидесятилетний рубеж. Он приезжал в институт раз в неделю, делал операцию и уезжал руководить советской медициной. Врачи поговаривали, что из-за возраста он оперировал уже плохо, и обычно ему подсовывали безнадежных больных. Как-то, это было уже в начале лета, он случайно столкнулся в коридоре со мной. Я отработал смену и шел по коридору, стянув с головы медицинскую шапочку. Длинные волосы висели в художественном беспорядке. Увидев меня, академик побагровел и осведомился у своей свиты, откуда я такой взялся. Ему доложили. Тогда светило науки обратился непосредственно ко мне, сказав буквально следующее: «Ну, ты, Иисус Христос, немедленно марш в парикмахерскую!» Я очень спокойно ответил ему, что мы на брудершафт с ним не пили, что обращаться ко мне на «ты» он не имеет права. Академик еще больше побагровел и сообщил, что я ему во внуки гожусь, поэтому он может ко мне обращаться как хочет. Я тихим голосом возразил, что все же не являюсь его внуком, а взрослые и ответственные люди обращаются друг к другу на «Вы», и поскольку, надеюсь, мы с ним оба взрослые люди, то я вправе ожидать от него обращения на «Вы». Министр рявкнул: «Вон!», и вместе со своей свитой удалился. Я сразу же пошел в отдел кадров и написал заявление об уходе по собственному желанию. Врачи, под началом которых я трудился, жалели меня — работал я хорошо, но сделать ничего не могли. Впрочем, характеристику для восстановления в институте мне дали отличную — точнее, поручили написать ее мне самому.

Но, разумеется, восстанавливать меня никто не собирался. Я вздохнул с облечением: я сделал все, что мог, и теперь имел полное право уже более ни от чего не зависеть. Последнее, что тяготило мою совесть — это членство (хоть и формальное, но все же членство) в комсомоле. Я пошел в райком и сдал изумленным инструкторам свои билет и учетную карточку.

* * *

Теперь я наконец-то был совершенно свободен — настолько, насколько можно быть свободным в моей стране. Одна моя знакомая тогда собиралась в Одессу, и я поехал вслед за ней автостопом. До этого таким способом я ездил только в Питер; доехать до Одессы было куда дальше и интереснее.

Автостоп вышел отличным — с приключениями, интересными попутчиками и с милицейским задержанием между Киевом и Москвой на обратном пути. Представители законности даже делали поползновения нас (я путешествовал с приятелем) постричь, но мы стойко отстояли наши права на альтернативную внешность и достойно вернулись в Москву, обогащенные новым опытом, о котором можно было повествовать восхищенным слушателям.

Теперь я заслуженно ощущал себя самым настоящим хиппи и мог вести такой образ жизни, к которому давно стремился.

В Системе

К 1975 году Система стала уже другой. Первая Система — та самая, с Юрой Солнцем во главе — уже не казалась самой продвинутой. На Стриту появились новые действующие лица, в основном мои сверстники. Юру постепенно забывали. Ныне его часто можно было увидеть одного, в состоянии сильного подпития, все еще не верившего, что так быстро минула его земная слава. Теперь он сам приветствовал давних знакомых, неизбежно прося у них денег на очередную бутылку. По старой памяти ему еще давали, но все реже и реже…

Для нас, называвшихся Второй Системой, те, первые, воспринимались слишком грубыми, вульгарными, примитивными. Мы-то видели себя гораздо более утонченными, причастными искусству и настоящему западному образу жизни. Можно сказать, мы были самыми последовательными западниками Советского Союза. Америку мы воспринимали нашей Землей Обетованной, символом подлинной и безграничной свободы. Сделать что-то «как в Штатах» виделось высшей целью. Какой-нибудь слух о новом «штатском» обычае (часто, как оказывалось потом, совершенно фантастический) заставлял нас перекраивать все наши привычки.

Но главной пружиной нашей жизни, конечно, был рок. Английский и американский. Песни на русском языке отметались сразу. Диски были неподъемно дорогими для наших пустых карманов (цены на них у фарцовщиков начинались от тридцати рублей за подержанную виниловую пластинку и доходили до ста и больше за новую). Мы доставали магнитофонные записи и собирались для прослушивания, переписывая их друг у друга. Эта музыка не просто оправдывала наше существование. В ней мы видели смысл жизни, придавая року высшее религиозное значение. Эти сакральные для нас вибрации полагалось слушать молча, в темноте, полностью отдаваясь их звучанию. Сейшены с танцами считались уже слишком вульгарными, не подобающими для священных звуков. Несмотря на большое количество русифицированных английских слов, которыми мы уснащали свою речь, английский все знали плохо или не знали вовсе, поэтому о содержании песен представление у нас было, в лучшем случае, самое приблизительное. Но это не мешало воспринимать, за редкими исключениями, весьма примитивные рифмовки как наилучшую поэзию и глубочайшие по смыслу философские тексты. Западные рок-музыканты, служители нашей священной музыки, виделись пророками, героями, почти что небожителями и, конечно, учителями жизни и высшими образцами для подражания. Апокрифические истории о них благоговейно передавались из уст в уста.

Но они-то были далеко, в США. А в нашей стране? Теперь я вижу, что тут высшей кастой мы считали самих себя. Трудно было найти больших снобов, чем наше тогдашнее сообщество. Окружающий нас мир состоял в основном из «коммунистов» и «пролетариев». Достойными общения признавались только люди с западными интересами, да и то лишь отчасти, с известной долей снисхождения. Диссидентов мы, скорее, уважали, но считали чересчур узколобыми, зацикленными на своей политике. Нашими антагонистами была «урла» (они же «морлоки») — хулиганствующая алкоголизированная молодежь, считающая своим гражданским долгом отлупить попавшегося ей в руки хилого «хиппаря»-пацифиста.

Единомысленную нам часть студенчества мы милостиво признавали (тем более что через нее мы получали новые записи любимых рок-групп), называя при этом таких доброхотов «пионерами». Так же именовались и «начинающие» хиппи, которым нужно было пройти некий испытательный срок и совершить определенное количество «подвигов» (поездок автостопом, милицейских задержаний и тому подобное), чтобы добиться почетного права называться человеком (точнее, «мэном») Системы.

Среди тех и других «пионеров» мы пожинали почет и уважение. Я уже говорил, что в своей родной школе был одним из самых малопопулярных учеников. Теперь настало время реванша. Как-то я встретил нашего классного лидера и заводилу, героя школьных романов, силача и спортсмена Васю Губина. В годы нашей учебы я практически не попадал в поле его снисходительного внимания. Теперь он первым заметил меня на улице и подбежал ко мне, издали протягивая руку: «Здорово, Санек! Помнишь меня? Я ведь вместе с тобой в одном классе учился!»

Я удостоил его легкого кивка головы, вяло пожал услужливо протянутую мне руку и даже сказал несколько приветливых слов его девушке, которую он тут же мне и представил, после чего оба они ушли счастливые. Другой одноклассник — умница и отличник Сережа Фаворский, также встреченный мною на улице, выразил все одной фразой: «Разве мы бы относились к тебе так, если бы знали, каким человеком ты станешь?»

Мое честолюбие было удовлетворено, а тщеславие возрастало с каждым днем. Помню еще такой эпизод. Как-то я шел по Стриту и увидел симпатичную девушку, шедшую в компании молодого человека весьма грозного вида. Улучив момент, когда юноша отошел в сторону, я перекинулся с девушкой несколькими словами, мы обменялись телефонами, и вот через пару дней я уже гулял с ней по центру. И вдруг мы увидели ее бывшего парня, приближающегося к нам быстрыми шагами. Я замер. Предстояла крайне неприятная сцена, по всему обещавшая закончиться для меня побоями. Но подошедший грозный мститель вдруг льстиво склонился ко мне и, протянув для пожатия ладонь, робко сказал: «Чувак, ты меня помнишь? Ты меня раньше с ней видел. Меня Дима зовут. Тебе нужна какая-нибудь помощь? Может, обижает кто?»

* * *

Одеваться мы также стали несколько по-другому. Импортная джинса была по большей части недоступна для нас. Но зато наши «герлы» к тому времени научились отлично шить и мастерили для нас изумительные доспехи из подручного материала. Можно сказать, что теперь мы носили модельную одежду. Мне соорудили широченные (60 см) брюки («трузера») из палаточного брезента, выкрашенного вручную в кислотно-яркие цвета. Доставшуюся мне от кого-то самодельную черную куртку расшили узорами. На капюшоне с двух сторон нитками телесного цвета были вышиты уши в натуральную величину, в которые мы вставили настоящие сережки весьма крупного размера, что, разумеется, чрезвычайно шокировало окружающих «пролетариев». Впрочем, эпатаж окружающего мира оставался одним из наших главных подвигов, об отдельных, наиболее изобретательных эпизодах которого мы с восторгом рассказывали друг другу. Как-то, например, несколько человек, нарисовав себе на верхних веках открытые глаза, уселись рядком на сиденье метро. Разумеется, сидящие напротив пассажиры стали наперебой громко возмущаться их внешностью. Тогда они все одновременно закрыли глаза, чем вызвали шок у своих визави. Впрочем, на следующей остановке им пришлось спасаться бегством от накинувшихся на них разъяренных пассажиров.

* * *

В отличие от первой, вторая Система не имела единого лидера. Она, хотя и небольшая по численности, имела структуру движения, то есть состояла из групп и отдельных людей. В Москве таких групп было три-четыре, а общая численность московских хиппи (вместе с приезжающими из Подмосковья) составляла около двухсот человек, а вместе с «пионерами», возможно, доходила и до пятисот. Всего же по СССР, по моей оценке, эти цифры составляли пятьсот и тысяча соответственно. Это и было все наше братство. Дополнительным кругом общения для нас стала артистическая и интеллектуальная богема: авангардные художники и писатели, непризнанные философы, рок-музыканты — в общем, то самое «поколение дворников и сторожей».

Одной из самых известных среди хипповых компаний стала группа, называвшая себя просто: «Волосы». Я часто встречался с ними, но от более тесных отношений меня удерживала неприемлемая для меня, да и нетипичная для хиппи, организованность и подчинение своему лидеру — довольно некрасивой девушке по кличке Офелия. С эстетической точки зрения «Волосы» выделялись на фоне остальных хиппи: их одежки были расшиты самыми затейливыми узорами, а места обитания по живописности опережали другие жилища. Офелия была старше остальных лет на шесть-семь и пользовалась среди них непререкаемым авторитетом. Ей все время приходили на ум всевозможные идеи, которые она отрабатывала на своих последователях. То она объявляла, что язык нужно освобождать от всех слов-паразитов, например: «здравствуйте», «до свидания», «спасибо», «пожалуйста», то настаивала на том, что вообще говорить можно лишь в случае самой крайней необходимости. Вся ее группа (человек около десяти) с восхищением смотрела ей в рот и подхватывала каждую ее новую идею. Из всех «Волос» больше всех я дружил, пожалуй, с юношей, первоначальное прозвище которого звучало как Фроська, но в группе Офелии ему поменяли столь неблагородное имя на неизвестно что значащее, но звучное Лайми. Просто Офелия как-то прочитала трактат Хлебникова о красоте звука «л» и тут же переназвала двух новичков в своей группе в Лайми и Лой. Мужа Офелии звали Шаман. Он слыл одним из лучших рок-гитаристов Москвы, а возможно, и всей страны. В 1975 году милиция обнаружила в рояле у Шамана сверток с опием-сырцом и его посадили.

Вскоре Офелия завела себе нового друга жизни по кличке Азазелло. Этот высокий светловолосый длиннолицый парень с шишкой на скуле не отличался особым интеллектом. По слухам, он происходил из полуурловых кругов, в которых он назывался Толя Кирпич. Иногда в центре он наталкивался на приехавших туда погулять старых знакомых, которые весело кричали ему:

— Толян, старина, айда к нам, по портвешку врежем!

Бывший Кирпич заливался краской и тягуче, в нос произносил:

— Не в кайф, чувак, меня Азазелло зовут.

Была своя, куда менее формальная, группа вокруг волосатого, которого все звали Корок, и у нескольких других. Но эти объединения не были столь жесткими, как «Волосы», и напоминали, скорее, дружеские тусовки. Изредка появлялись на свет остатки старой, первой Системы во главе с Юрой Солнцем. Правда, они все менее общались с новыми лицами, замыкаясь в своей компании, в основном вокруг бутылки с портвейном (наши, как правило, алкоголя не потребляли, считая его принадлежностью презираемого пролетарского мира). Многие недавно появившиеся на Стриту пионеры даже уже не знали этих легендарных фигур прошлого.

Самым близким нам человеком из старой Системы был неунывающий весельчак Сеня Скорпион, плавно перетекший в новые компании. Он повсюду ходил со своей подругой цыганкой Замирой, с которой они часто бурно при всех ссорились (иной раз дело доходило до взаимных побоев), а потом столь же бурно мирились. Несмотря на разницу в возрасте (он был старше меня лет на 7), мы с ним сдружились. Нас сблизила страсть к каламбурам, которыми мы с ним обменивались при каждой встрече.

Среди заметных одиночек самым колоритным, пожалуй, был Юра Диверсант. Он ходил во всем черном, что выгодно оттеняло его длинные, почти до пояса, светлые волосы. В своей комнате Юра выкрасил в черное все: пол, стены, потолок и даже простыни. В отличие от нас, Диверсант не был пацифистом, на стене напротив кровати он повесил самодельный плакат «Дай работу пулемету» и любил порассуждать о военной истории Третьего Рейха. При этом держался строгого вегетарианства и даже свою черную кошку кормил растительной пищей, изредка балуя ее молоком. Как-то Юра изготовил несколько листовок безумно-анархистского содержания и темной ночью вдвоем с приятелем пошел клеить их на стены домов. Постовые, стоящие возле индийского посольства, заметили их и погнались за ними по пустынному переулку, громко топоча тяжелыми ботинками. Неожиданно Юра крикнул: «Петька, отстреливайся!»

Милиционеры попадали на асфальт, достали свое табельное оружие и сделали по предупредительному выстрелу. Теперь падать пришлось Диверсанту с Петькой. Их связали и сильно побили. Разумеется, никакого оружия при них не нашли. После разбирательства обоих отправили на принудительное лечение в психушку.

* * *

Так вышло, что я не влился ни в одну из существующих групп (отношения между которыми скоро стали, мягко говоря, не идеальными), но с удовольствием общался со всеми. Наверное, я ощущал себя слишком неисправимым индивидуалистом, да и каждая из них чем-то до конца меня не устраивала, хотя жизненный опыт я черпал отовсюду. Даже решил увековечить наше движение, составив словарь сленга советских хиппи. Общаясь со всеми, я постоянно записывал на карточки новые слова. Впоследствии мне удалось переправить картотеку в США и ее приняло в печать издательство «Ардис» в Анн– Арборе. Однако вскоре после этого главный редактор издательства профессор Карл Проффер скоропостижно скончался, а его вдове было уже не до издательства. Так мой первый (и единственный) лингвистический труд не был опубликован. Теперь я, скорее, этому рад.

Что меня определенно огорчало — это полная безыдейность большинства моих собратьев. Они просто жили своей хипповой жизнью, в некоторых случаях эстетизируя ее, как «Волосы», в других — вообще не задумываясь о главном. Мне же хотелось сформулировать смысл нашего жизненного выбора и, соответственно, его оправдание. Для этого я стал писать «Петицию свободной молодежи» к советскому правительству. Главная идея ее была заимствована у Солженицына: жить не по лжи. Точных слов я теперь, конечно, уже не помню. Примерный смысл был таков: мы, свободная молодежь, не играем в ваши игры, не нуждаемся в вашей карьере, не хотим занимать место в вашем обществе. Но мы не враги вам и не угроза: мы аполитичны, власть нам не нужна, мы готовы сохранять внешнюю лояльность и не будем устраивать каких-либо открытых выступлений против вас. Мы не отказываемся честно зарабатывать свой хлеб: мы живем и работаем на самых простых работах, принося непосредственную пользу людям. Мы можем прожить без вас, проживите же и вы без нас. Мы просим от вас только одного: оставьте нас в покое и не заставляйте участвовать во всех ваших идеологических играх, в которые мы не верим.

К счастью, адресату я все это не отправил и немедленных последствий моя дерзкая выходка не имела.

Но декларации декларациями, а жить не по лжи оказалось куда сложнее, чем просто перестать участвовать в советских мероприятиях: ложь гнездилась в отношениях между нами, поедая остатки наших идеалистических мечтаний. Да и какая «жизнь не по лжи» возможна без Бога и Его Церкви? Замена одной лжи на другую, да еще с гордыней в придачу? Впрочем, все это тема для отдельного повествования.

В любом случае, наш изначальный праздник скоро выродился в мучительные будни. Сейчас я понимаю, что, несмотря на горделивое ощущение себя избранными одиночками, «элитой», посмевшей бросить вызов «гегемонам» и начать новую, отдельную от всех жизнь в своего рода «внутренней эмиграции», подспудно зрело желание принадлежности к чему-то большему, единому, правильному. Ничто так не утомляет и не разочаровывает еще не совсем испорченного и не совсем тупого человека, как роль гордого одиночки в компании таких же гордых одиночек. Мы притворялись, что все остается по-старому, но не могли не видеть, что забрели в еще худший тупик.

Но все же мы ждали перемен. Это ожидание прекрасно выразил в своей более поздней (написанной во второй половине 80-х годов) песне неизвестный тогда нам Виктор Цой. Но в наше безнадежное время подспудно все начинало бурлить перед переменами. Нам в глухой середине 70-х перемен ждать было неоткуда. Но все же, вопреки всем здравым смыслам, вопреки логике и окружавшей нас очевидности, нереальные, но упорные мечты о переменах возникали вновь и вновь.

И вот представьте себе мое изумление, когда однажды, проходя мимо памятника Пушкину на Тверской (тогдашней улице Горького), я увидел там демонстрацию. Причем демонстрацию явно не советскую! Куча возбужденных людей — весь сквер вокруг памятника был запружен — толпа выливалась на проезжую часть с неизвестными мне сине-белыми (не красными!) знаменами.

Сладкая мысль «Вот оно! Началось!!!» пронзила мое сознание. В крови забурлил адреналин, сердце забилось учащенно. Более ничего не видя и не слыша, я ножом врезался в толпу размахивавших знаменами людей.

— Ребята, что это, демонстрация?

— Да, — отвечают мне.

— А куда идем?

— К Кремлю!

Сердце, ухнув, сладостно провалилось в самый низ живота, а затем ликующей птицей поднялось в заоблачные выси. Наконец-то! Дождался! Дожил!

— Здорово! А можно я с вами!

— Конечно!

— А что, с какой платформой выступаем?

— Ты о чем, парень?

— Ну, как, чего мы требуем?

— Зачем требовать, ничего не требуем, ты че, ненормальный?

Теперь уже я перестал что-либо понимать.

— А зачем тогда все это? — растерянно обвел я вокруг рукой.

— Ты че, пацан, с луны, что ли, свалился? Ведь «Динамо» — чемпион! Ура!!! — собеседники стал усердно размахивать своим сине-белым флагом, на котором я только теперь разглядел букву «Д».

Низкое, серое осеннее небо придавило меня свинцовой тяжестью. Я тихонечко вышел из толпы и поплелся своей дорогой.

— Уу, битлис волосатый! — привычно зашипел какой-то пожилой динамовский болельщик, вливавшийся в толпу во главе группки своих содоминошников. Впрочем, мне было все равно. Вокруг царил беспросветный мрак. Я ощущал себя ограбленным: у меня только что отняли лучший момент жизни. Это оказался не мой день.

Что делать?

К тому времени я работал санитаром в отделе травматической реанимации 67-й горбольницы, недалеко от моего тогдашнего дома на Хорошевке. Туда я устроился сразу же по возвращении из автостопного путешествия в Одессу. Работа была весьма напряженной, но приносила мне удовлетворение, так как я видел, что помогаю людям в самом беспомощном состоянии и тем самым приношу пользу. В отличие от клиники сердца, где мой контакт с больными был эпизодическим (сделал рентгеновский снимок и укатил), тут я был при пациентах постоянно. Люди к нам поступали сильно искалеченные, после аварий и катастроф. Я старался исполнять свои нехитрые обязанности не за страх, а за совесть: подавал больным утку и судно, перестилал им постели, подкладывал подушки, приносил еду и питье. Даже уколы научился делать и делал их, по словам больных, хорошо: они часто просили, чтобы уколол их именно я. Напарником моим по отделению оказался Женя Маргулис — бас-гитарист из той самой «Машины времени», которая постепенно выдвигалась на лидирующее место среди московских групп. Тогда она, как и все самые лучшие из них, играла английскую музыку. Мы с Женей перекладывали больных на каталки и везли их на операции, потом назад. Больных, которым делалось лучше, мы с радостью катили наверх, в терапевтическое или хирургическое отделение, умерших же покрывали простыней и отвозили вниз — в морг. Помню, как я плакал, столкнувшись с первой смертью одного из наших пациентов. И хотя потом, как и у всех медицинских работников, душа моя огрубела, я все же сильно переживал по поводу каждой из весьма частых в нашем отделении смертей.

В свободное время я несколько раз ездил в ближайшие города: в Питер и в Киев, где останавливался у знакомых «волосатых». Если что-то не получалось, всегда можно было перекантоваться ночь-другую в подъезде. Отправиться зимой в автостопные путешествия мало кто рисковал, так что я приспособился ездить зайцем на поездах: из-за холода проверяющие билеты проводники обычно стояли в вагоне, возле своего купе, так что можно было зайти и тут же перескочить в задний тамбур соседнего вагона, изображая на минутку вышедшего покурить пассажира. Когда проверка билетов заканчивалась, оставалось пройти в плацкартный вагон и тихонько занять свободное место. На худой конец годилась и верхняя багажная полка.

* * *