- Предисловие

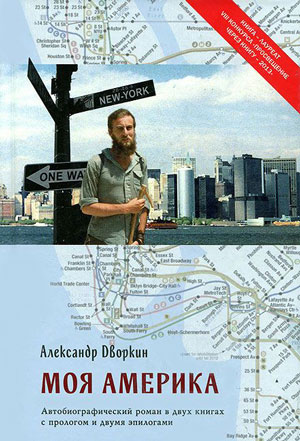

- Пролог. Америка и я

- С чего все началось: старый журнальный текст

- Разъяснение

- Книга 1-я. В поисках свободы

- Город моей мечты

- Волосатые

- Я начинаю новую жизнь

- Работа

- Учитель

- Опять про работу

- Университет и учеба

- Про Нью-Йорк и его нравы

- Я переезжаю

- Жизнь в Гарлеме: у Оксаны

- Друзья-приятели

- Выбор

- Отец Иаков и еврейский вопрос

- Я попался

- Американская или Зарубежная?

- Новый переезд

- Новые и старые прихожане

- Крещение

- Начало новой жизни

- Эпилог 1

- Книга 2-я. Православная Америка

- Академия: история и внутренняя жизнь

- Гас-погорелец и другие

- Семинаристы

- Преподаватели

- Приходские истории

- Аляска

- Рожденные в России

- Американское гражданство

- Иезуитский университет

- Автостоп в Европе: как было

- Паломничества

- Турция

- Кого считать меньшинством и «мертвая пятница»

- «Иван Грозный как религиозный тип»

- Все дороги ведут в Рим

- По сербским монастырям

- О кроликах, котятах и кувшине с молоком

- Для чего нужен Руссикум

- Шотландец Маклаков, отец Гермоген, граф Джузеппе и благородные разбойники

- Монашество по-итальянски

- Жизнь в римо-католической семинарии

- В Москву, в Москву…

- Ехать или оставаться?

- Новая Москва

- Говорит «Голос Америки» из Вашингтона

- Стольный град и его обитатели

- Третий раз в России

- Новый выбор

- Мюнхен: последняя остановка

- Эпилог второй и окончательный, возвращающий к прологу

Книга 2-я. Православная Америка

…загорелась мне

Америки новая звезда.

Блек

Академия: история и внутренняя жизнь

В начале сентября 1980 года я переехал в общежитие Свято-Владимирской православной духовной академии. По-английски она называется St. Vladimir’s Orthodox Theological Seminary, отчего название ее иногда переводят на русский как «семинария». Однако словом seminary на английском называются все богословские школы, вне зависимости от их уровня. Поэтому это слово можно перевести и как «духовное училище», и как «семинария», и как «академия», в зависимости от уровня каждого конкретного духовного учебного заведения. Термин Academy (академия) в американском словоупотреблении обычно используется в наименовании либо рассчитанных на домохозяек самодеятельных коммерческих курсов (какая-нибудь Академия флористики или Академия йоги), либо заведений типа ПТУ (Академия парикмахерского искусства, Академия слесарного мастерства). Теперь можно немного рассказать о Свято-Владимирской Академии.

* * *

Академия была основана в 1938 году, но настоящая ее жизнь началась лишь в послевоенное время, когда возглавить ее пригласили отца Георгия Флоровского. Так получилось, что в своем родном Парижском Свято-Сергиевском институте прославленный богослов оказался не у дел. Война застала его в Белграде, откуда он смог выбраться лишь после ее окончания. К тому времени его место профессора патрологии оказалось занятым. Ему смогли предложить лишь один курс по нравственному богословию. По словам отца Иоанна Мейендорфа, Флоренский воспринял это весьма болезненно. Свой новый предмет он начал такими словами: «Всем известно, что в Православной Церкви нет учения о нравственности. Есть лишь учение о святости. Именно о нем мы с вами и будем говорить».

После этого преподаватель перешел к своему обычному курсу святоотеческого богословия.

Поэтому, когда отцу Георгию предложили возглавить православное учебное заведение в США и перестроить его согласно своим идеям, он с готовностью ухватился за эту возможность. Флоровский сразу же задал высокий академический стандарт: он потребовал, чтобы в возглавленную им академию принимали только с полным семинарским или высшим гуманитарным образованием, то есть минимум со степенью бакалавра. Разработанная им трехлетняя программа была чрезвычайно интенсивной и включала в себя полный курс академического богословия. В конце курса представлялась на защиту кандидатская работа, и, в случае успешного ее прохождения, выпускнику присваивалась степень кандидата богословия (Master of Divinity). Желающие могли продолжить обучение по следующей программе, длившейся два года, и после защиты новой диссертации получали степень магистра богословия (Master of Theology). Для присвоения докторской степени у академии, согласно американским законам об образовании, не было достаточно ресурсов, так что желающие могли продолжить образование до степени доктора философии (PhD) или доктора богословия (ThD) либо в светском, либо в инославном теологическом учебном заведении.

* * *

Флоровский заложил основу академической жизни. В отличие от американской учебной системы, подразумевающей значительную свободу и вариативность выбора, практически вся наша учебная программа была фиксированной: лишь на втором и третьем курсах позволялось по одному факультативу в семестр. Созданный Флоровским куррикулум[42] практически без изменений продержался до начала 1990-х годов, когда после отставки отца Иоанна Мейендорфа новым ректором стал отец Фома Хопко — первый на этом посту представитель «родного» американского Православия.

Разработанный отцом Георгием богослужебный круг для студентов держится до сих пор. Службы в академическом храме, кроме особо оговоренных, обязательны для всех. День начинается с утрени. Чин ее сильно сокращен. Самое заметное сокращение — отсутствие канона, от которого остался только Магнификат — Песнь Богородицы. Зато после Трисвятого читается Евангелие, взятое из чинопоследования третьего часа. По окончании службы студенты произносят учебные проповеди: рукопоставленные чтецы — после Евангелия, остальные — после отпуста. Проповедь не должна превышать трех минут. В пять часов вечера — вечерня, которую служат практически полным чином. В субботу вечером — всенощная, в воскресенье — литургия. Если на неделю не выпадает двунадесятого или еще какого-либо великого праздника, который отмечают по уставу, то раз в неделю, в день наиболее чтимого святого, служится ранняя литургия.

Рождественским и Великим постами к этому кругу добавляется еще малое повечерие, которое служат в десять вечера. Кроме того, Великим постом по средам служится литургия Преждеосвященных Даров. Начинают ее в пять вечера, и причастники (а это почти все) проводят весь день в абсолютном посте. По пятницам в академическом храме «Преждеосвященную» не служат, предоставляя возможность студентам помолиться в нью-йоркских приходах, помогающих многим из них во время учебы.

Первые три дня Великого поста все занятия отменяются. В храме служится полный уставный круг богослужений — каждое в свое время. В промежутках между службами специально приглашенный проповедник поучает всех присутствующих. В эти три дня полагается соблюдать полное безмолвие и проводить их в сосредоточенной молитве, не отвлекаясь ни на какие разговоры. Этот период заканчивается общей трапезой после вечерней литургии Преждеосвященных Даров в среду — первой горячей трапезой с начала поста. В четверг возобновляются академические занятия.

* * *

До сих пор вспоминаю удивительные ощущения от тех постов. Они наступали неотвратимо, день за днем приближали нас к их началу. Вот и масленица, когда все объедались блинами, потом Прощеное воскресенье, вечерня с умилительным чином прощения, потом последняя обильная трапеза, и вот просыпаешься утром совсем в другом мире. Долгие службы с промежутками минут в сорок-пятьдесят, за которые я с кряхтением клал триста поклонов — свою ежедневную постную норму, чтобы вновь приплестись в храм на подгибающихся ногах; непривычные безмолвие и тишина; пустые столы в трапезной, где подавали лишь холодную картошку в мундире и хлеб; серьезные лица студентов. Вечерние «Преждеосвященные» литургии, когда читаешь на клиросе, а пересохший от голода и жажды, почти наждачный язык едва ворочается во рту и физически начинаешь ощущать, что значат слова Псалмопевца: «Душа моя яко земля безводная к Тебе». А вот и середина поста — поклоны уже совсем не так обременительны, тело ощущается тонким, звонким и прозрачным, пружинящие ноги сами собой несут тебя в храм, в воздухе разливается пьянящий свободой запах весны. Ну и, конечно, незабываемая Страстная седмица, опять полный круг богослужения — и утром и днем и поздно вечером… В пятницу вечером особое, ни на что не похожее чтение Иезекиилева пророчества и утром светлая, наполненная тихой радостью служба Великой субботы с ее пятнадцатью паремиями (до сих пор — моя любимая служба года), вкушение сушеных смокв и фиников после абсолютного пятничного поста, а затем почти безмолвный, как бы застывший и невозможно длинный день ожидания бурного пасхального веселья. Только немного грустно, оттого что кончается пост, кончается усилие, и вскоре мы вновь отяжелимся утучняющими яствами. Но на самой Пасхальной службе эта грусть мгновенно забывается и переполняющая радость льется через край.

В академии я впервые вжился в полный круг богослужебной жизни Церкви, и, поскольку службы велись по-английски (из-за самого разнообразного происхождения студентов это был их единственный общий язык), так получилось, что английский в какой-то степени стал моим первым (и почти родным) богослужебным языком. Я всегда брал славянские тексты в храм, чтобы, слушая службу по-английски, следить за ее ходом по-славянски. И тем не менее сейчас я, как это ни парадоксально, скучаю по английскому богослужению, и в тех редких случаях, когда я его слышу, меня переполняет ностальгическое чувство.

Богослужебный английский несколько отличается от разговорного, но, конечно, меньше, чем славянский от русского. Хотя переводы есть разные, так сказать, разные школы переводов. Некоторые считают, что язык должен быть более современным, но в академии, как правило, придерживались золотой середины, используя язык, близкий Библии короля Якова, созданной в XVII веке. И все равно, до сих пор английский перевод все еще находится в рабочей стадии. Многие из версий вообще не были опубликованы, и приходилось служить по машинописным распечаткам (компьютеры тогда еще только-только появлялись). Все это разрабатывается и публикуется постепенно, и, я думаю, настоящий перевод будет долгие годы еще выкристаллизовываться.

* * *

Итак, если Флоровский заложил фундамент будущей академической жизни, то строить на нем довелось уже другим. Он создал теоретическую базу, а вот для ее практического воплощения в жизнь нужны были совсем иные дарования. К сожалению, отец Георгий был совершенно непрактичным человеком, к тому же с чрезвычайно сложным характером. А для успешного функционирования учебного заведения требовались деньги, которые можно было получить только от спонсоров. Пользуясь экуменическими связями Флоровского, пока удавалось раздобыть небольшие средства от римо-католиков и протестантов, но вечно это продолжаться не могло: православная академия должна была существовать на средства самих православных. Но как это осуществить?

Отцу Георгию требовалась своя команда. И он ее создал. В самом начале 50-х годов он выписал из Парижа молодого, но уже довольно известного священника отца Александра Шмемана и профессора-догматиста Сергея Сергеевича Верховского. Через несколько лет в академию прибыл и отец Иоанн Мейендорф. Так сложился костяк ее профессорско-преподавательской корпорации, который я застал почти целиком. Увы, кроме самого отца Георгия Флоровского, который еще в 50-е годы из-за серьезного конфликта с попечительским советом покинул академию и переехал в Принстонский университет, где и преподавал до конца жизни, окруженный славой, почетом и восторженно внимающими великому человеку студентами. В предыдущей книге я описал последнюю отслуженную отцом Георгием литургию, на которой мне выпало счастье присутствовать и молиться.

Новый ректор, отец Александр Шмеман, создал материальную базу для существования академии и приобрел для нее территорию бывшего женского католического монастыря к северу от города. Так академия впервые обзавелась собственными помещениями. Сейчас от монастырских корпусов осталось только облицованное серым гранитом центральное здание, а вокруг стоят органично вписанные в ландшафт новостройки. В мое время их было куда меньше и центральное здание доминировало над всей территорией. Я еще застал переделанный из католической часовни старый академический храм — маленький, уютный, намоленный и очень тесный. За время моей учебы построили новый, более просторный и более представительный храм.

* * *

Студентов в академии обучалось немного — всего около ста человек или чуть меньше. Бо́льшая часть жила в общежитиях — двух мужских и женском. Семейным приходилось снимать квартиры неподалеку. Сейчас на территории уже выстроены общежития квартирного типа для женатых студентов. Тогда же таких квартир было только две, и их отводили самым многодетным. Преподаватели жили в домиках на территории и в еще нескольких, расположенных в пешеходной досягаемости от академии.

Возраст студентов был самым разным. На наш курс (набор 1980 года) почти все пришли не сразу после университета, а уже успели хотя бы немножко почувствовать жизнь, поработать и приобрести определенный опыт. Поэтому я оказался там далеко не самым старшим, хотя мне уже исполнилось 25 лет. Были студенты 27-28 лет, были мои ровесники и лишь несколько человек моложе меня.

Большинство студентов обучалось по основной программе — на кандидата богословия. Несколько человек продолжали свое образование по магистерской программе. Девушки, как правило, поступали на регентские курсы. Кроме того, была и совсем зеленая еще молодежь — ребята, захотевшие получать богословское образование сразу после школы. Специально для них был заключен договор с двумя близлежащими университетами, в которые они могли поступить по выбору. Жили они в академическом общежитии и даже проходили у нас некоторые богословские дисциплины, которые засчитывались им в их учебных заведениях. По получении степени бакалавра они автоматически переходили на академическую магистерскую программу.

Обучение и проживание в академии было платным (как и во всех учебных заведениях США), но очень дешевым. Если память мне не изменяет, в начале 1980-х годов эта сумма составляла около трех тысяч долларов в год. Но зато большую часть хозяйственных работ приходилось выполнять самим студентам. Каждому назначалось послушание, которое должно было занимать не более шести часов в неделю. Это могла быть и работа на кухне: штатный повар у нас имелся, а вот помогали ему студенты. В субботу-воскресенье повар отдыхал, и на всех готовил специально назначенный студент. В послушания входили уборка территории, работа в библиотеке и книжном магазине (весьма значительном источнике доходов для академии) и — самое почетное — алтарное служение. Чистота и порядок в общежитиях поддерживались самими студентами.

Еще один способ заработка академией денег назывался «Октет». В начале лета восемь лучших голосов нашего хора на микроавтобусе с прицепом отправлялись в путешествие по Америке. Каждый вечер они давали концерты в православных храмах, пели за богослужением, продавали книги и отправлялись дальше. И так три месяца… Помимо финансового дохода это путешествие играло важную роль: люди знакомились с семинаристами и проникались идеей важности качественного богословского образования. Таким образом, друзей у академии становилось все больше.

Этой же цели служил День православного образования. В первую субботу октября на территории академии ставили громадные тенты. В одном из них, самом большом, служили литургию, которую возглавлял митрополит всея Америки и Канады (он занимал должность президента академии). В других были книжные и иконные лавки, лотки с сувенирами и прилавки с блюдами разных православных народов: сербскими, греческими, русскими, украинскими, румынскими, арабскими и прочими. Все это готовилось и обслуживалось силами студентов, выпускников и добровольных помощников из православных приходов города и приносило весьма солидный доход в академический бюджет. Но поработать для подготовки и проведения этого дня, а потом на уборке приходилось изрядно…

* * *

Итак, богослужебная жизнь, послушания… Но при этом академическая нагрузка была весьма и весьма плотной: за три года нужно было овладеть программой, которую в России проходили за восемь (четыре семинарских года и четыре академических), и защитить диссертацию. Американская система обучения подразумевает большое количество курсовых — по каждому изучаемому студентом курсу, каждый семестр. То есть четыре курса — четыре курсовика, страниц по двадцать каждый. Во всех комнатах постоянно трещали электрические пишущие машинки, лишь через пару лет начали появляться компьютеры, но принтеры тогда были только матричные, и они трещали еще громче машинок. Студенты все время писали.

Экзамены сдаются дважды: в середине семестра и в конце. Все испытания (кроме языковых) — письменные. Итоговая оценка складывается из четырех компонентов: курсовик, два экзамена и работа на занятиях. В общем, система потогонная. Но в первом семестре имелась еще одна особенность: в его середине все мы должны были сдать экзамен по содержанию Библии — Ветхого и Нового Завета. Провалившим его предоставлялась возможность одной пересдачи через год. После провала второй попытки следовало отчисление.

Преподавателем Ветхого Завета был коренной палестинец (то есть человек с настоящим семитским мышлением), протоиерей Павел Тарази. В первый же день он, со своим ярко выраженным акцентом, сообщил нам, чтобы мы забыли о всяком богословии. «На моих занятиях, — добавил он грозно, — никакого богословия я не потерплю! Богословие начнется только тогда, когда вы будете знать текст!»

И он ткнул пальцем в раскрытую Библию, которую держал на ладони.

Отец Павел предупредил, что в день страшного испытания он напишет на доске названия любых трех библейских книг и мы должны будем по главам изложить их содержание. Экзамен по Новому Завету (этот предмет читал тишайший и вежливейший профессор-серб Веселин Кесич, оказавшийся, впрочем, очень въедливым экзаменатором) несколько отличался: нам обещали выдать листки с ключевыми терминами, фразами, именами и географическими названиями, по которым нужно восстановить их контекст. Кроме того, нас могли попросить сопоставить повествования о Страстях Христовых в разных Евангелиях или идентифицировать те или иные притчи Спасителя, отнеся их к нужному Евангелию.

Все это нам сообщили в первые дни. Так что готовиться надлежало начинать сразу же.

* * *

Занятия, как и богослужения, велись на английском. Единственное, что мне позволялось — это писать курсовики на русском языке, естественно, в том случае, если преподаватель его знал. Но это само собой разумелось: было бы довольно странно писать по-английски для отца Александра Шмемана или отца Иоанна Мейендорфа.

Интернациональность была особым достоинством академии, ибо она ощутимо давала почувствовать, что Православие — это не этническая русская, греческая, сербская, румынская вера, но вселенская религия со вселенской миссией. Невозможно забыть удивительные академические Пасхи, когда мы пели тропарь по очереди на самых разных языках. Студенты знали, как сказать «Христос Воскресе! Воистину Воскресе» на всевозможных наречиях, и все друг друга поздравляли. И чем экзотичнее был новый язык, тем больше радовались и тем скорее разучивали. Это отражалось даже на нашей семинарской трапезе, потому что повар всегда старался готовить пищу разных православных народов — сербские, греческие, арабские, русские блюда…

Напряжения академической жизни добавляло и то, что мы сразу были поставлены в очень жесткие рамки, которым требовалось соответствовать. Затем порядок немного смягчился, но мы застали еще прежние времена и удивительный состав преподавателей, делавших академию очевидной преемницей парижского Свято-Сергиевского института, а через нее — русских дореволюционных школ. Сейчас, после смены двух поколений преподавателей, академия этого лишилась.

В чрезвычайно плотный график обучения втискивали солидный список предметов, на каждый из которых (кроме языковых) отводилось два часа в неделю. Остальное время — самоподготовка, громадный список книг для чтения, бесконечные курсовые. И все нужно успевать — читать, писать…

…И выполнять послушания. Первый год я работал в обеденной команде, где пять дней в неделю нужно было накрывать на стол, а после трапезы убирать и мыть посуду. Второй год я поддерживал порядок на территории (занимался в основном садовыми работами), а на третий меня назначили на самое престижное в академической общине послушание — помощником в алтаре. Потом, когда я уже поступил в докторантуру, но оставался жить в академии, я стал старшим алтарником и передавал знания своему преемнику.

В самом начале второго года обучения, 14 сентября 1981 года, митрополит всея Америки и Канады Феодосий произвел мое пострижение и хиротесию (рукопоставление) в чтецы. В тот год академия жила без своего храма: старый был разрушен, а новый строился. Ежедневные богослужения проходили на крытой веранде основного здания, а воскресные и праздничные — в крипте католического костела напротив. Там, в крипте, митрополит и произвел меня в чтецы. Положенный текст я читал по-славянски, запинаясь от волнения. В ранней Церкви служение чтеца было учительским, что отражено в молитве на поставление в этот церковный чин, где испрашивается помощь Божия на чтение и толкование Писания. Вот так и вышло, что вся моя дальнейшая жизнь оказалась связанной с учительством и преподаванием, или, коротко, со служением слова.

Алтарное послушание дало мне еще один навык — иподиаконское служение. В академический храм часто приезжал митрополит Феодосий, посещали его и другие иерархи. В лучшем случае они привозили с собой одного иподиакона, а то и вовсе прибывали без них, зная, что в академии есть мы. Была у нас и другая функция: когда Нью-Йоркский архиепископ Петр выезжал с визитами на приходы епархии, настоятели звонили в академию и «одалживали» нас. Мы помогали в архиерейском служении, присутствовали на приеме в честь архиерея, а потом возвращались домой. Так удавалось еще и немного подработать (настоятель обычно выдавал нам конвертик с «благодарностью»).

Мне повезло: у меня были замечательные учителя– алтарники. Главным из них стал Мирко Добриевич — американец сербского происхождения. Он был идеальным алтарником: все службы знал наизусть, дневал и ночевал в алтаре, сам чинил и гладил облачения и составлял подробные письменные подсказки для алтарников и священников. Мирко был высоким красивым парнем и даже думал о вступлении в брак, но у него никак не получалось завязать знакомство с девушкой, потому что говорить он мог только о богослужениях. А если он хотел развлечь девушку забавной историей, то рассказывал, как, например, такой-то архиерей, забывшись, на Трисвятом взял дикирий и трикирий вместо дикирия и креста: «Представляете себе, как смешно?»

Неудивительно, что после получаса таких разговоров его собеседницы извинялись и вспоминали о каких– то неотложных делах, требующих их присутствия в другом месте. Так Мирко и не удалось жениться. Может, это и к лучшему, ибо теперь он служит своей родной Сербской Церкви в епископском сане в далекой Австралии. Уверен, что его богослужения проходят идеально.

* * *

Дисциплина в академии (все-таки она была закрытым учебным заведением) для американских студентов казалась неслыханной по строгости, хотя воспитанники русских духовных школ сочли бы ее чрезвычайно либеральной. За грубые нарушения дисциплины, равно как и за вопиющие проступки против нравственности, полагалось отчисление, и это было не пустой угрозой: каждый год обычно исключали двух-трех человек. Алкоголь на территории, кроме тех случаев, когда его подавали в общей трапезной (по большим праздникам), запрещался. Женское общежитие было закрыто для студентов мужского пола, а мужские — для женского. Для выхода за территорию академии требовалось благословение. Позже одиннадцати вечера, если не было каких-то особых обстоятельств, позволялось находиться либо в своей комнате, либо в библиотеке. Но в богатой академической библиотеке можно было сидеть хоть всю ночь. Хотя, кроме справочной литературы, которая не выдавалась на руки, все остальное мы брали в комнаты и занимались там (если, конечно, это не мешало спать соседу).

Занятия проходили либо с утра, либо вечером, уже после ужина. Остальное время отводилось на самостоятельную учебу. В субботу и воскресенье занятий не было, так что в эти дни нужно было найти время, чтобы написать очередной курсовик.

Напряженная академическая жизнь продолжалась и в общении: у нас возникали богословские дискуссии, что, впрочем, было естественно, поскольку мы открывали для себя целый неведомый и чрезвычайно интересный мир. Например, на протяжении нескольких месяцев студенты бурно обсуждали проблему авторства Корпуса псевдо-Дионисия Ареопагита, потом жаркие дебаты велись об афтартодокетизме. Некоторые споры затягивались на всю ночь — до четырех-пяти утра. В результате, по просьбе студентов, было проведено несколько формальных диспутов в академических аудиториях, где арбитром выступал отец Фома Хопко. Впрочем, в роли беспристрастного судьи он не удержался и сам принял деятельное участие в споре, примкнув к одной из сторон, позволяя возражать себе и даже подлавливать себя на слове…

Раз в месяц группа желающих отправлялась на экуменическую дискуссию. Мы собирались поочередно в одной из богословских семинарий Нью-Йорка и обсуждали заранее оговоренную тему. Помимо православных, присутствовали семинаристы-католики, пресвитериане, епископалы, лютеране и баптисты, а иногда кто-то еще, например, иудеи-реформаты. Я съездил на эти дискуссии пару раз и больше не стал: все оказалось скучным и однообразным. Независимо от предварительно заявленной темы, обсуждение неизменно скатывалось на два предмета: причастие гомосексуалистов (о браках между ними тогда еще речи почти не шло) и женское священство. При этом дискуссия проходила в виде нападок на православных, против которых объединялись почти все присутствующие. Весь вечер нам приходилось отбиваться от все более агрессивных прогрессистов. Католики, довольные тем, что, благодаря нам, их присутствие остается незамеченным, тихо отсиживались в сторонке, предпочитая не встревать в скользкую дискуссию.

В общем, мы жили очень интересной и напряженной христианской жизнью.

* * *

Замкнутость и малочисленность коллектива — менее ста пятидесяти студентов, преподавателей и сотрудников академии (большая часть которых жила либо тут же на территории, либо в непосредственной близости от нее) — создавали особую семейную атмосферу небольшого поселка. Преподаватели часто приглашали студентов в гости. Были и традиционные посещения. Например, выпускная группа ежегодно ужинала у ректора, а великопостными средами, после вечерней Преждеосвященной литургии, все студенты по очереди вкушали спагетти с мидиями у отца инспектора. Студенты бывали у преподавателей на масленичных блинах, на Пасху, Рождество и Крещение. Последний праздник, правда, приходился на зимние каникулы, когда в академии оставалось совсем мало учащихся (почти все разъезжались на две недели по домам). Мы, оставшиеся, ходили со священниками по преподавательским жилищам, пели тропарь, священник совершал кропление, а хозяева угощали гостей (и наливали им чего-нибудь согревательного), так что к концу хор звучал уже не слишком стройно. Один раз после такого похода мой однокурсник уронил свою машину в водопад. Накануне он вышел из нее весьма навеселе, забыв поставить ее на ручной тормоз, и она задним ходом скатилась в разбухший от зимних дождей ручей, который принес ее к водопаду. Проснувшись утром, мы увидели автомобиль, который висел задними колесами над бездной и каким-то чудом ухитрялся сохранять равновесие и не рухнуть вниз. Его извлекали при помощи подъемного крана…

Общинная жизнь, в которой все были вместе — студенты, преподаватели, где каждый день начинался с утрени, заканчивался вечерней, с общим участием в Евхаристии, общим Причастием, давала нам очень многое. Конечно, в такой небольшой закрытой общине неизбежны и теневые стороны: мелкие ссоры, которые на месте кажутся очень большими, слухи, сплетни, когда все про всех все знают, — увы, это неизбежно. Но все это в конце концов оказывалось неважным, несущественным, потому что главное — ощущение, что мы все принадлежим к единой Церкви, единой христианской семье, занимаемся очень важным делом. Конечно, то, что я сейчас напишу, будет большим преувеличением, но все же… В чем-то нашу тогдашнюю жизнь можно сравнить с тем, как Григорий Богослов описывает свою юность, повествуя, как они вместе с Василием Великим учились в Афинском университете и знали только две дороги: в храм и в библиотеку. Но то было посреди большого языческого города, с его соблазнами и искушениями. У нас же все было проще: мы жили на маленьком очень красивом клочке земли, со своим водопадом и ручьем, и все пути пролегали между библиотекой, занятиями и церковью. Большой языческий город находился на некотором отдалении, и чтобы попасть в него, требовалось определенное усилие.

* * *

Академия находилась в северном пригороде Нью-Йорка. При желании до города было несложно добраться. Но все-таки для этого нужно было дойти до станции (минут десять) и сесть на электричку или ехать на автобусе (кстати, самый дешевый способ) до конечной станции метро на севере Бронкса. Таким образом, часа за два можно было добраться до нужного места в городе. Но все же такое путешествие занимало как минимум полдня, а выкроить их в плотном графике было весьма сложно.

Графство Вестчестер, к которому административно принадлежала академия, было одним из самых богатых графств США (по уровню доходов населения оно входило в первую пятерку). Собственно, академия попала туда случайно: в момент приобретения собственности земля в графстве стоила еще довольно дешево. Потом она резко подорожала: жить в Вестчестере стало престижно. Вокруг стояли роскошные особняки, почти что замки. Выходя вечерами на прогулку, я наблюдал невероятно скучную жизнь американского «upper middle class». Впрочем, я писал о ней в прологе.

Озверевшие от безделья и вседозволенности банды подростков шатались по окрестностям. Любимым развлечением недорослей было угонять машины и, разогнав их, запускать в озеро, успевая при этом выпрыгнуть на ходу. Периодически из озера вытаскивали эти машины. Напомню, что, живя в Гарлеме, я никогда не боялся гулять по своему району. Но когда вечером, возвращаясь через перелесок от электрички в академию, я встречал группу развязных белых отморозков, мне становилось не по себе.

* * *

За несколько десятилетий до моего появления в академии здесь шумел густой лес. Постепенно строились дома, зеленый массив сужался и для лесного зверья оставалось все меньше места. Постепенно животные приспособились жить вблизи человека: начали попрошайничать, залезать в помойки и подворовывать пищу с магазинных складов.

На нашей небольшой территории, помимо вездесущих в Америке белок, встречалось довольно много зверей: бродили по ночам скунсы, еноты и опоссумы, вылезали из нор сурки. Пару раз я даже видел дикобразов.

Помню, жена нашего протодиакона, разбившая за семейным общежитием огородик, жаловалась, что помидоры не успеют вызреть, как их кто-то подъедает. Однажды из своего окна я увидел этого «кого-то»: крупный толстый сурок не спеша приковылял на грядки, уселся и стал объедать помидорный куст, выбирая самые спелые плоды.

Красивые пушистые черно-белые скунсы свободно бродили по окрестностям. И люди, и звери их боялись и обходили стороной, ведь, по слухам, они могут выстреливать своей вонючей жидкостью на расстояние до десяти метров. Скунсы неагрессивны и «стреляют» неохотно, если, конечно, их не испугать. Однажды мой однокашник вышел из дверей общежития рано утром и… наступил на развалившегося под дверью скунса. Всю его одежду пришлось выкидывать, а сам он в течение следующей недели отлеживался в ванне с томатным соком. Подойти к бедному парню мы смогли только дней через десять.

Как-то я вызвался переночевать на нашей зеленой лужайке, чтобы посторожить установленные перед Днем православного образования палатки: местная шпана могла запросто перерезать шпагаты. Ночью я проснулся от подозрительного шороха, выглянул из своего спального мешка и вдруг в метре от себя увидел копошащегося скунса! Меня прошиб холодный пот, я застыл на месте, а наглый зверь не меньше получаса выгуливался вокруг меня, обнюхивая окрестности. Лишь когда он удалился, я вздохнул с облегчением, но долго еще не мог заснуть.

Однажды утром мы увидели в мусорном контейнере молодого енота: ночью он, видно, прыгнул туда, но выбраться уже не сумел. Услышав голоса приближающихся людей, зверек упал на спину и притворился мертвым. Однако он не мог совладать с любопытством и один глаз оставил открытым: им-то он и поглядывал на нас. Мы опустили в контейнер толстый сук и отошли в сторонку. Почувствовав себя в безопасности, енотенок быстро вылез из западни.

А один взрослый енот, которого я называл Петькой, даже научился поджидать меня каждый день после ужина у выхода из трапезной. Я выносил ему что-нибудь поесть, и он с благодарностью принимал мои гостинцы. Летом я уехал на каникулы, а осенью уже не нашел его — видно, не дождавшись меня, Петька отыскал себе нового покровителя

Из окна своей комнаты я видел потрясающих своей вычурной красотой синих узорных соек и пламенно красных кардиналов, голосистых пересмешников и многих других певчих птиц, чьих названий я не знал. По утрам можно было заслушаться их концертами.

Но была в американской природе одна ловушка. Это poison ivy — ядовитый плющ. Совсем незаметное маленькое растение, он встречается повсюду, и если его не знать, можно нарваться на страшные проблемы. Дело в том, что плющ — очень мощный аллерген, действующий на любого человека (кроме индейцев, у которых к нему иммунитет; у американцев существует поверье, что индейцы прокляли природу, чтобы она вредила бледнолицым). Достаточно дотронуться до него или даже погладить задевшую его собаку (на животных он не действует), как через два-три дня на коже появляются большие волдыри и начинается мучительный зуд. Потом они лопаются, и там, куда попадает вытекшая жидкость, появляются новые волдыри, которые чешутся не меньше прежних. Все это длится не менее двух недель. Если плющ случайно попадет в костер и кто-то вдохнет дым от него, пузыри появляются в легких, а это может привести даже к смертельному исходу.

Я долго не верил в ядовитый плющ, считая, что это американская легенда: они-де не любят природу, боятся ее, вот и придумывают невероятные страшилки. Но на втором курсе академии, работая на газонокосилке, я, видимо, обрызгался соком ядовитого плюща, который тогда еще не распознавал. Через два дня волдыри полностью покрыли мои ноги так, что я даже не мог надеть брюки, и две недели мне пришлось носить подрясник поверх шортов, пока наконец пузыри не зарубцевались, а зуд не успокоился.

Так я научился быть осторожным с американской природой!

Гас-погорелец и другие

Помимо напряженного академического цикла обучения, в программу входили еще и практические занятия. На третьем курсе нас обязывали пройти пастырскую практику по одному главному направлению и трем побочным. Выбор состоял из служений в больнице, в тюрьме, в старческом доме, в военной академии, в церковноприходской школе и т.д. По каждому — основному и побочным направлениям — требовалось набрать определенное количество часов. Я начал с больничного служения. Раз в неделю ездил в город, где проводил полдня в громадном госпитале, с которым у академии был договор. В регистратуре мне давали список больных. Дело в том, что при поступлении в больницу пациенты (по желанию) указывают свое вероисповедание и отмечают, хотят ли они, чтобы их посетил капеллан. Затем я шел к своим больным (обычно их оказывалось человек пять-шесть). С каждым я беседовал, предлагал помолиться вместе и спрашивал, желают ли они исповедаться и причаститься. Их имена я в тот же день передавал ответственному за наше служение священнику, и на следующее утро он приходил в больницу со Святыми Дарами.

Нескольких моих больных я вспоминаю до сих пор. Одна пожилая дама (назовем ее Мария), лежавшая после операции на сердце в реанимации, происходила из известной русской дворянской семьи Трубецких, и мы с ней даже нашли нескольких общих знакомых. Она была спокойна и очень собранна. Моему визиту Мария обрадовалась, тем более что никак не ожидала, что капеллан будет русскоязычным. Мы с ней побеседовали, помолились, и я обещал, что завтра с утра к ней придет священник. После моего ухода больную посетила сестра, та рассказала ей о моем визите, они пообщались, но вдруг Марии резко стало хуже, и она, несмотря на активные усилия врачей, скончалась. В тот же день сестра позвонила мне и рассказала о ее смерти, попросив молиться об упокоении ее души. Так вышло, что наша совместная молитва и стала ее последним разговором с Богом в этой жизни и подготовила ее к переходу в вечность.

Второй запомнившийся мне пациент был совсем другим. Этот молодой (лет тридцати) грек лежал в ожоговом отделении. При входе меня заставили раздеться и облачили во все стерильное: рубаху, штаны, бахилы, шапочку на голову и маску на лицо. Страдалец лежал на кровати голый, если не считать обильно смазанных какой-то желтой мазью марлевых повязок, покрывавших бо́льшую часть его кожи. Видно было, что он очень мучается. Говорил с трудом, закатывая глаза от боли, лицо его подергивалось. Очень просил поскорее привести к нему священника для исповеди и Причастия. Звали его Гас (то есть Густав), что можно было расценить как сокращение от Августина. Под таким именем я его записал в синодик и начал поминать в молитвах. На следующей неделе я почему-то приехать не смог и, прибыв в больницу еще через неделю, сразу же направился к бедному Августину. Его уже перевели в палату для менее тяжелых больных, что я понял сразу же по приходе в отделение. Переодеваться меня больше не заставили, лишь выдали матерчатые бахилы на ноги. Первое, что мне бросилось в глаза, когда я шагнул внутрь, — это обложка журнала «Плейбой» в руках лежащего на постели человека, который внимательно разглядывал его страницы. Лица человека не было видно. Он был так увлечен своим занятием, что даже не заметил моего присутствия. Я деликатно кашлянул, и Гас (это оказался именно он), густо покраснев, стал запихивать журнал под подушку. Я задал несколько дежурных вопросов и вышел. Видно было, что Августин начал поправляться…

Семинаристы

Русские и русскоязычные

Но вернемся к моей жизни в академии. Первоначально студенты ютились по пять-шесть человек в комнатках на верхних этажах главного корпуса. За два года до моего поступления наконец-то построили новое общежитие и жизнь стала вполне комфортной. Все комнаты были для одного и двух человек. Обычно по одному жили студенты третьего курса и магистранты. Остальные, как правило, жили по двое.

С общежитием, которого я больше всего боялся, мне сразу же повезло. Оказалось, что соседом моим назначили отца Андрея Трегубова, уже упомянутого мною приходского священника Солженицына. Его рукоположили пару лет назад еще до окончания им академического курса. Из-за приходской занятости батюшка смог продолжать образование лишь в четверть нагрузки и приезжал всего на два дня в неделю. Таким образом, я практически стал хозяином двухместной комнаты, а один вечер в неделю проводил с увлекательным собеседником.

Так получилось, что я оказался третьим студентом– эмигрантом из Советского Союза, но первым, который окончил академию. Крестивший меня отец Иаков поступил учиться много раньше, но кандидатку свою он написал и защитил лишь через несколько лет после моего выпуска. Отец Андрей Трегубов поступил вторым, но после рукоположения уехал на приход в Нью-Хемпшир и обучение прервалось. Городок, в котором он служил, стоял на самой границе с Вермонтом, где и располагалось поместье Солженицына. Сам писатель в храм никогда не ходил (говоря, что, если он придет, все будут смотреть на него, а не молиться), но семья его посещала богослужения регулярно. Зато на территории самого поместья имелся домовой храм. Отец Андрей служил там два-три раза в год, и еще несколько раз служили посещавшие Солженицына отец Александр Шмеман и Аляскинский епископ Григорий (Афонский). Эти службы Солженицын отстаивал и причащался за ними.

В год моего поступления отец Андрей решил попытаться возобновить учебу, чтобы мало-помалу довести дело до конца. Насколько я помню, надолго его не хватило и академию он так и не закончил, но зато стал моим соседом. Дружба с отцом Андреем мне многое дала. В свои первые каникулы я поехал к нему в гости в занесенный снегом Нью-Хемпшир.

Второе, с чем мне повезло, — это с однокурсниками. Наш курс оказался чрезвычайно интересным, в некотором роде даже уникальным. На церемонии нашего окончания академии оказалось, что не менее восьмидесяти процентов от общего числа выпускников получили дипломы с отличием. В американской системе образования предусмотрены три степени отличия: простое (средняя оценка не ниже 4+), особое (не ниже 5-) и «круглое» (не ниже 5). Так вот, даже круглых отличников у нас набралось три человека. Почти все остальные выпускники были отмечены простым или особым отличиями. Еще предусматривалась четвертая форма поощрения: отметка об отличной кандидатке, то есть не просто защита, но отличная защита. Но в нашем случае решили об отличной защите даже не говорить, потому что отличников и так было слишком много. Такое обилие способных и мыслящих людей, причем самого разного происхождения и с самым разным жизненным опытом, способствовало созданию удивительной атмосферы нашей студенческой жизни.

Если не считать отца Андрея, я тогда был единственным среди студентов, рожденным в России (кроме вольнослушательницы Ларисы Волохонской, сестры петербургского авангардного поэта). Кроме нас, во всей академии училось всего два свободно говорящих по-русски студента: один — курсом старше меня и другой, не проживавший в общежитии, — на магистерской программе. Оба они были местными уроженцами, происходящими из эмигрантских семей.

Первый — Александр Гарклавс — был сыном известного чикагского протоиерея Сергия Гарклавса – приемного сына архиепископа Иоанна (Гарклавса), эмигрировавшего из Латвии в послевоенное время. В одном из лагерей для перемещенных лиц тогдашний епископ подобрал и усыновил беспризорного мальчишку, впоследствии ставшего отцом Сергием. В их семье хранилась чудотворная Тихвинская икона Божией Матери, увезенная епископом от поругания и недавно возвращенная на Родину его сыном. Сейчас внук архиерея, мой бывший однокашник Александр Гарклавс, — протоиерей. Он несколько лет исполнял послушание Управляющего делами Православной Церкви в Америке.

Другой русскоязычный студент — Алексей Либеровский — происходил из семьи потомков первой, белогвардейской, волны эмиграции и принадлежал к третьему поколению, живущему вне России. Его отец и мать родились в Югославии, а он — уже в Канаде; С Алешей я познакомился в свой первый день в академии и дружу до сих пор. После Мирко Добриевича он стал моим вторым учителем по алтарному и иподиаконскому служению.

Первый раз я присутствовал в алтаре при архиерейской литургии в своем родном храме Христа Спасителя: там служил тогдашний епископ Нью-Йоркский и Нью-Джерсийский Петр, и Алеша привез меня из академии помогать. Службу я тогда знал плохо и поэтому не могу сказать, в какой ее части произошло это событие.

Владыка попросил иподиакона Алешу передать ему митру, на что тот, ничтоже сумняшеся, отказал, сказав, что в этот момент надевать ее не полагается.

— Да нет, сейчас я должен ее надеть, — смиренно возразил архиерей.

— А я говорю, что сейчас вы ее не наденете! — парировал властный иподиакон.

— Но я же епископ, и это моя митра, — попытался владыка зайти с другой стороны.

— Вот порядок архиерейского служения. Сейчас вы служите с непокрытой головой!

— Знаете, — все еще мягко, но уже с некоторым раздражением произнес епископ, — сейчас я приказываю вам: передайте мне мою митру!

Алеша нехотя повиновался, но до конца службы негодующе разводил руками и бросал гневные взоры на владыку.

Так я и не знаю, кто из них был прав в этом литургическом споре, но до сих пор поминаю архиепископа Петра (Л’Юилье) и его небывалое смирение.

А мой друг Алексей Павлович Либеровский сейчас служит главным архивистом Православной Церкви в Америке.

«Конверты»

Среди моих соучеников были самые разные люди. Несмотря на корни нашей академии, русские среди них составляли явное меньшинство. Помимо уже упомянутых мною, несколько человек были американцами русского происхождения с разной степенью владения русским языком. Но самая крупная этническая группа в академии состояла из местных уроженцев карпаторосского происхождения, чьи предки приехали в США в конце XIX века из Австро-Венгрии. Их родным языком был смешанный русско-украинско-польско-венгерский диалект, который они называли «по-нашому» (Does he speak ponashomu?[43]). Поколение моих ровесников уже в основном не говорило на диалекте и владело только английским.

Кроме них, со мной учились студенты арабского (у них была некоторая автономия, и несколько раз в неделю они собирались дополнительно для занятий по их литургике, арабскому языку и богослужебному пению), греческого, сербского, болгарского и румынского происхождения. Были и единичные иностранцы: финны, японцы, поляки, венгры, румыны, французы и даже один южноафриканец. Училось у нас и несколько представителей монофизитских церквей: Эфиопской с Ямайки, Малабарской из Индии и пр. Но больше всего (не менее 50%) насчитывалось обращенных в Православие так называемых «конвертов», то есть американцев самого разного происхождения, обретших истину в Церкви.

* * *

Одним из самых моих близких друзей стал Джеффри Макдональд — американец шотландского происхождения, из старинного клана Макдональдов. По рождению он, разумеется, принадлежал к пресвитерианской церкви — национальной церкви Шотландии. Родители его были не слишком церковными, но все же по воскресеньям водили детей на службу и в приходскую школу. Джеффри с детства отличался от всей своей родни. Отец его считался весьма успешным менеджером, и в семье была сильна предпринимательская жилка. А старший сын — тихий, книжный мальчик — главным смыслом жизни видел служение Богу. В пятнадцать лет Джеффри обратился в баптизм, увидев там искренне и горячо верующих людей. Он ничего не делал наполовину и, окончив школу, поступил в самый известный баптистский библейский университет, где решил специализироваться на новозаветной археологии.

После второго курса Джеффри поехал в Палестину, где все лето работал на раскопках. И тогда он впервые задался вопросом: а когда же началось отпадение верующих от библейских принципов, о котором говорили его учителя? Он решил провести собственное исследование. Каковым было первое поколение христиан после написания Нового Завета? Так Джеффри познакомился с посланиями ученика святого Иоанна Евангелиста — священномученика Игнатия Богоносца, епископа Антиохийского, одного из первых христианских богословов, принявшего мученическую кончину в царствование императора Траяна (107 г.). Епископа Игнатия арестовали в его родном городе, когда он был уже в весьма преклонном возрасте, и в узах повлекли в Рим, чтобы бросить на растерзание львам на арене цирка. По пути святой Игнатий писал послания церквам в тех городах, через которые его проводили.

Джеффри придирчиво проштудировал эти письма и убедился, что по духу они ничем не отличаются от библейских текстов. Он перешел к следующему поколению и стал читать писания священномученика Поликарпа, епископа Смирнского, младшего современника святого Игнатия, также казненного римскими властями на арене цирка в его родном городе Смирне в 155-156 годах в возрасте 86 лет. Проконсул предложил ему похулить Христа и идти с миром. «Восемьдесят шесть лет я служу Ему, — отвечал Поликарп, — и никакой обиды не претерпел от Него. Как же я могу похулить Царя моего, Который меня спас?» И в его писаниях даже самому взыскательному взгляду придраться было не к чему — мученик Поликарп ни в чем не отходил от библейского духа.

Джеффри познакомился с трудами святого Иустина Мученика — первого христианского философа, интеллигента, который, получив блестящее образование, искал высшую мудрость по всему свету и нашел ее в христианстве. Он был казнен в Риме при императоре-философе Марке Аврелии между 162 и 168 годами. Далее мой друг стал читать труды священномученика Иринея Лионского — малоазийского грека, ученика святого Поликарпа, уехавшего в далекую Галлию и ставшего там епископом, миссионером и богословом. Он принял мученическую кончину в 202 году. И опять все эти писания были образцами библейской мысли, библейской веры и библейского духа.

Так, шаг за шагом, молодой баптист дошел до сегодняшнего дня, до писаний святителей Игнатия Брянчанинова, Феофана Затворника и современных православных богословов, и убедился, что библейская традиция, Предание никогда не прерывались и живут в единой и единственной исторической Церкви Христовой. Так он стал православным, наконец завершив свои поиски Церкви, в которой истинно служат Боту. Когда его принимали в Церковь, ему нарекли имя Серафим — в честь преподобного Серафима Саровского.

Нужно сказать, что у Джеффри-Серафима на всю жизнь сохранились характерные для искренних баптистов честность и щепетильность — качества, к которым мы, православные, зачастую относимся, увы, весьма небрежно.

По обращении в Православие ему оставалось доучиться еще год в его баптистском университете. Ситуация осложнялась тем, что все студенты при поступлении давали обязательство на все время обучения отказаться от употребления спиртного под угрозой изгнания из университета. Но в американских православных церквах запивка после Причастия всегда состоит из вина с кипятком, и, принимая ее, он нарушал свое обещание. Поэтому Джеффри направился к ректору и подал ему докладную о том, что в силу изменившихся обстоятельств его жизни он не может более исполнять обязательства в данном пункте, о чем формально ставит ректора в известность и оставляет дело на его усмотрение. К чести ректора нужно сказать, что он позволил Джеффри закончить курс, а тот за оставшийся год в университете обратил в Православие нескольких своих однокурсников.

Сейчас он живет в маленьком городке в Техасе с женой (обратившейся в Православие нью-йоркской еврейкой, кстати сказать, смешанного белорусско-румынского происхождения) и пятью детьми, воспитывая их дома без телевизора и школы. Родители обучают детей по специально разработанной ими программе, с бо́льшим охватом знаний, чем в обычной американской школе, но зато без всепроникающей идеологии политкорректности, разврата и консюмеристского американизма. И растут маленькие Макдональды несравненно более развитыми и воспитанными и, главное, целомудренными, чем их американские сверстники. Разумеется, они не мыслят своей жизни без Церкви, хотя ездить до ближайшего храма приходится 70 миль (примерно 110 км). Тем не менее они проделывают этот путь каждую неделю — на всенощную и на литургию, после которой Джеффри преподает в миссионерской воскресной школе для взрослых.

Несмотря на такую «неамериканскую» жизнь, мой друг — патриот своей страны, любит ее и желает ей добра. Дети прекрасно знают американскую историю, историю своей семьи на протяжении многих поколений, а что касается краеведения, то они дадут фору любому местному специалисту, ибо объездили и облазили в округе все, что только представляет хоть малейший интерес. Именно благодаря своему патриотизму Джеффри так переживает из-за происходящих в Америке перемен, превращающих ее из страны, основанной на христианских принципах, в антихристианский таран современной глобалистской цивилизации.

Чтобы противостоять этой всепроницающей тенденции, особый упор в обучении детей мой друг делает на гуманитарных науках: дети углубленно изучают литературу и историю, современные и древние языки. Занимаются музыкой с преподавателями и спортом в районном спортивном клубе. Для лучшего восприятия истории Джеффри подбирает для них исторические романы по разным эпохам (оказывается, в XIX веке в Англии их писалось множество), и таким образом исторические персонажи для детей оживают.

Существуют они по американским меркам очень скромно, в довольно старом дощатом домике, без особых технических приспособлений, но зато с множеством книг, которые активно задействованы в жизни семьи.

Как сейчас помню удивительную для Америки (да и для современной России) картину в доме моего друга, которую застал, навещая его несколько лет назад. Проснувшись рано утром, я вышел в гостиную. Джеффри с женой еще спали. Грудная малышка тоже спала в колыбельке в их комнате. В гостиной на диване сидели двое старших детей пятнадцати и двенадцати лет, уткнувшись каждый в свою книгу, а двое младших (шесть лет и четыре года) под их присмотром тихо (чтобы не будить родителей) играли на полу.

Устраивает Джеффри семейные конкурсы, викторины и даже конференции. Раз в год проводит толкиеновские чтения: книги английского сказочника — одни из самых любимых в семье.

В связи с этим вспоминаю еще одну весьма характерную историю про своего друга, также демонстрирующую удивительные черты его натуры. Была у него пленка с записью чтения Толкиеном одной из глав его «Хоббита». Как-то уже в Москве, году в 93-м, я вспомнил об этом и написал ему с просьбой выслать мне копию. Но тут Джеффри, обычно столь обязательный, замолчал (напоминаю, что это было еще в «доинтернетную» эпоху). Бандероль с кассетой пришла только через полгода. В сопроводительном письме Джеффри сообщил, что пытался купить мне кассету, но не смог ее достать, так как она была издана много лет назад и давно уже разошлась. Тогда он связался с фирмой-производителем и попросил позволить ему скопировать пленку в одном экземпляре для друга из России, гарантируя, что я не буду использовать ее в коммерческих целях.

Многие ли из нас обратили бы внимание на такую мелочь? Но жизнь состоит из мелочей, и Джеффри во всем старался отвечать за себя и свои слова. Не о таких ли людях сказал Господь: «Добрый и верный раб! в малом ты был верен, над многим тебя поставлю; войди в радость господина твоего!» (Мф. 25:21)?

* * *

Голландец Йоост Ван Россум закончил академию (магистерскую программу) несколько лет назад и уехал преподавать в семинарию на Аляску. Во время моей учебы он поступил на докторскую программу в иезуитский университет Фордхэм, на севере нью-йоркского района Бронкса, недалеко от границы с графством Вестчестер, где находилась академия. Ректор, отец Александр Шмеман, позволил Йоосту на время обучения жить в нашем общежитии и питаться в общей трапезной (через два года я воспользуюсь этим прецедентом и также останусь жить в академии на время прохождения докторской программы в Фордхэме).

Йоост был сыном кальвинистского пастора из города Гааги. С детства он помогал отцу, играл на органе в его кирхе. Когда мальчику было около пятнадцати лет, он впервые поехал в Париж. Гуляя по улицам французской столицы, он заметил необычное церковное здание, зашел туда и оказался в русском православном храме. Службы не было. На скамеечке сидел седобородый старец в черной рясе, который ласково поздоровался с юным голландцем. Так Йоост познакомился с замечательным русским архиереем — епископом Александром (Семеновым-Тян-Шанским), кстати сказать, сыном знаменитого путешественника и первооткрывателя. Вскоре Йоост принял Православие с именем Иоанн (в честь святого евангелиста Иоанна Богослова) и стал духовным чадом владыки.

Отец, хоть и был недоволен выбором сына, не стал ему препятствовать (знаменитая голландская терпимость!), и Йоост, закончив университет, дальнейшее образование получал уже православное (в Свято-Владимирской духовной академии, аспирантуре, докторантуре).

С отцом моего друга я познакомился много позже, когда Йоост заканчивал докторантуру в США (диссертацию он писал о преподобном Симеоне Новом Богослове), а я проезжал через Голландию по пути в какую-то из Балканских стран. Йоост, проводивший каникулы на родине, пригласил меня переночевать у них.

На пороге дома меня встретил бодрый и улыбчивый старичок, который, пожимая мне руку, спросил по-английски с сильным голландским акцентом: «Скажите, а вы тоже тринитарий?» Поскольку это был первый вопрос, после того как Йоост представил меня, а также и из-за его акцента я сразу, что называется, «не въехал» и переспросил, что он имеет в виду.

— Вы тоже верите в божество Христа? — перефразировал свой вопрос старичок.

— Да, конечно, я тринитарий, — ответствовал я.

— Вот и мой сын такой же, — широко улыбаясь, сообщил мне пастор, — а я унитарий. Забавно, правда?

Тут мой ум вновь отказался зарегистрировать его слова, и я, решив, что ослышался, опять попросил его повторить. «Я не верю в божество Христа», — громко и как-то радостно информировал меня отец моего друга.

Действительно, в доме его не было ничего, что напоминало бы о профессии хозяина (все-таки пастор как-никак!). Ни креста, ни картины на библейскую тему — ничего! Только на лестнице в узком витражном окне переливалась всеми цветами радуги шестиконечная еврейская звезда.

Тут я понял ту готовность, с которой Йоост обратился в Православие: именно в Православии сын пастора впервые познакомился с настоящим христианством.

Сейчас он профессор в Свято-Сергиевском богословском институте в Париже.

* * *

Еще один из наших студентов — ныне известный в США православный блоггер Марк С. (американец норвежского происхождения) — впервые столкнулся с Православием на своей родине, в США, в городе Сиэтле.

Как-то он заметил на улице здание весьма необычной архитектуры. Его шпили почему-то были увенчаны куполами странной луковичной формы. На фасаде он прочитал, что это православная церковь — деноминация, о которой он до этого ровно ничего не слыхал. Из любопытства он зашел внутрь и понял, что попал на службу. Внутреннее убранство этой церкви поразило его своей необычностью. Все пространство посередине было пустым, столь привычные скамейки отсутствовали. Впереди мерцало тусклое золото стены из священных изображений. Они виднелись повсюду — на стенах, на специальных подставках, но стиль их был Марку совершено непривычен. Молящихся в храме он вообще не заметил, может быть, там и было несколько человек, но они не запечатлелись в его памяти. Невидимый хор (очевидно, он размещался наверху) пел странные, совершенно неземные мелодии. Прошел бородатый священнослужитель в странной парчовой накидке, кадя весь храм по окружности. Но несмотря на эту пустоту, мой знакомый явно ощутил Божественное присутствие в этом храме. Так он стоял, не зная, где он находится, на небе или на земле, как вдруг увидел древнюю старушку. Тяжело опираясь на свою палочку, она зашла в храм и направилась к иконам. Поцеловав ту, которая была помещена на центральном столике со скошенной крышкой, старушка стала прикладываться к изображениям, висевшим на стенах храма. Видно было, что ходить ей трудно, но она продолжала свой многосложный паломнический путь. Обойдя все иконы, старушка направилась прямо к моему знакомому, одиноко стоявшему посреди пустого храма. Когда она подошла вплотную к молодому человеку, тот широко улыбнулся ей и хотел было поздороваться, но она довольно ощутимо ударила его своей клюкой по ногам и сказала с резким русским акцентом: «Это мое место!»

Таково было первое знакомство Марка с Православием. Несмотря на столь «неудачное» начало, оно имело свое продолжение и закончилось весьма благополучно: через пару лет он принял церковное крещение.

* * *

Американец болгарского происхождения Стивен Костов обратился в Православие через чтение Достоевского, который полностью перевернул его жизнь, а католик Джоель О’Хара — через изучение отцов Церкви. Канадский кальвинист Эндрю Морби поступил в академию, еще не будучи православным, и был принят в Церковь на праздник Введения Богородицы во храм в наш первый год обучения. Я стал его крестным отцом. Сейчас он маститый протоиерей ПЦА. Сын лютеранского пастора Стивен Старенко, только став православным, узнал, что он украинского происхождения: до этого он считал свою фамилию немецкой.

История еще одного моего однокашника весьма драматична. Тим Перри родился в Калифорнии в семье португальца и итальянки. После окончания университета он решил в корне изменить жизнь, уехал на один из Карибских островов и открыл там школу подводного плавания. За несколько лет его бизнес достиг процветания. Тим был вполне доволен жизнью и не желал для себя ничего лучшего. Как-то он решил отдохнуть в совершенно новой обстановке и отправился в отпуск на Аляску. Суровая северная природа этого края настолько его поразила, что он захотел остаться там на некоторое время. «Немного» растянулось на семь лет, в течение которых он вел полную приключений жизнь, внешне вполне в духе произведений Джека Лондона. Принципиальная разница состояла в том, что герои американского писателя стремились к земному обогащению, а Тим искал духовного. Ищущий обрящет, и мой знакомый нашел драгоценное сокровище в Православии. Чтобы получше узнать его, он прибыл в Свято-Владимирскую академию. Во время обучения Тим познакомился с девушкой из семьи нью-йоркских греков, женился на ней и увез ее с собой на Аляску. Сейчас он священник на острове Уналашка в Алеутской гряде. А вещи его так и остались на Карибском острове. Никак он не выберется съездить и забрать их…

Один из моих обратившихся в Православие однокашников недавно был избран митрополитом всея Америки и Канады.

Иные люди приходили к Церкви совсем необычными путями. Так, один из моих однокашников узнал о Православии через партнеров по македонским народным танцам, которыми он увлекался. Правда, он надолго в академии не задержался.

Другой, звали его Том Джонс, вначале обратился в католичество через знакомых поляков, а затем через изучение польского языка столкнулся с русским и так заинтересовался Православием. Помню забавную историю из его «польского» прошлого. Как-то Тома пригласили на торжественный банкет в честь какой-то важной годовщины. Вход был по приглашениям: прибывающие гости называли свои фамилии охраннику у дверей, который сверял их с имеющимся у него списком. Фамилии звучали самые странные для американского уха: Пшебышмышльский, Равзиенклопшскиевич, Кшепшонкальшский… Их и выговорить было невозможно. Тем не менее охранник прекрасно воспринимал невозможные сочетания звуков на слух, мгновенно находил их в списке и приглашал проходить. Наконец дошла очередь до моего друга.

— Ваша фамилия?

— Джонс.

На лице охранника изобразилось замешательство:

— Как вы сказали? Не понял. Будьте любезны, продиктуйте вашу фамилию по буквам!

* * *

Французский студент философии Жак-Ксавье Монтисель открыл для себя истины Православия через чтение трудов древних мыслителей. Закончив университет в Париже, он приехал в академию, чтобы поучиться у отца Иоанна Мейендорфа. Спорщик и парадоксалист, Жак-Ксавье был увлекательнейшим собеседником. Но имелась одна проблема: его выговор. Английский он знал хорошо, но говорил со столь сильным французским акцентом, что к его речи требовалось долго привыкать.

Сам же Жак-Ксавье считал, что американцы отказываются его понимать нарочно, из-за империалистического снобизма и европофобии, и очень по этому поводу переживал.

Как и многие французы, он был отменным кулинаром, и ему назначили послушание быть воскресным поваром. Помню, в один из воскресных вечеров он приготовил говядину по-бургундски. Мы сидели за столом и нахваливали вкусное блюдо довольному повару, который ужинал вместе с нами.

Там же присутствовала девушка из какого-то дремучего южного штата, приехавшая в академию погостить на несколько дней. Она спросила о рецепте этого блюда, и Жак-Ксавье подробно рассказал, что, в какой момент и в какой последовательности нужно класть в кастрюлю.

На лице девушки отобразилось замешательство и недоумение.

— А не могли бы вы повторить то же самое, — вежливо обратилась она к французу, — только на этот раз по-английски?

Надо было видеть красноречивый страдальческий взгляд Жака-Ксавье, обращенный ко мне.

— Вот видишь, — читалось в нем, — я же тебе говорил про ненависть американцев ко всему европейскому!

Никакие доводы о том, что девушка, наверное, вообще первый раз в своей жизни видела иностранца и что она не только его, но и нью-йоркцев понимала с трудом, на моего приятеля не подействовали. Он остался при своем мнении.

* * *

Конечно, для многих из этих людей православная жизнь оказалась тяжелым культурным шоком, ведь приходилось вживаться в совсем иную реальность. Сложные богослужения, иной строй пения, невероятные сложнопроизносимые имена… Много раз я наблюдал, как новорукоположенные священники из коренных американцев спотыкались на отпустах, зачитывая по календарю списки поминаемых в тот день святых. Один только Onuphrius (Онуфрий) чего стоит! А ведь есть еще и Ephrosinius (Ефросиний), и Epistemia of Emessa (Епистимия Эмесская), и Synkliteki of Naegraneon (Синклитикия Негранская), и Sosepatras of Ikonium (Сосипатр Иконийский), и Protoleonas of Nikomedia (Протолеон Никомидийский), Evpsechius (Евпсихий), Nearchos (Неарх) и многие другие.

Помню, как один простой парень из Пенсильвании впервые был поставлен читать в храме за вечерней (все студенты должны были по очереди читать на богослужениях). Сложные слова ему давались с трудом, и всякий раз, когда он сбивался, у него непроизвольно вырывалось привычное «упс!». Чем больше он сбивался, тем больше волновался, и все чаще замедленное чтение прерывалось смешным междометием. В конце концов перед каким-то особенно трудным словом он споткнулся окончательно, на несколько секунд замолк, а затем ошеломленно, с присвистом, произнес распространенное в англоязычном мире четырехбуквенное ругательство (переводящееся, скажем, как «дерьмо»). Тут незадачливого чтеца наконец-то сменили, хотя служба уже и так была практически сорвана, все присутствующие буквально катались от смеха. Впрочем, парень этот учился лишь в колледже, да и тот закончить не смог, будучи отчислен после следующего семестра.

* * *

Иной раз среди «конвертов» попадались люди не совсем психически стабильные. Правда, постепенно они отсеивались. Помню анекдотичную историю, случившуюся с одним из них. По паспорту его звали очень для американца типично: Кевин Смит. Приняв Православие, он сменил себе имя и стал Варсонофием. Для американского уха Barsonotheus Smith звучит еще комичнее, чем какой-нибудь Раймунд Терентьевич Тухленко — для русского.

Варсонофий был прилежным студентом, немного, правда, странноватым. Лицо его поросло реденькой бородкой, более похожей на пух, на носу кривовато сидели роговые очки с толстенными стеклами, волосы торчали в разные стороны. Общался с сокурсниками он мало, говорил кратко и отрывисто и всюду искал свидетельства мировой апостасии[44]. Русского языка он не знал, но считал, что богослужения должны проводиться только по-церковнославянски. То, что в академии службы шли по-английски, он считал уступкой миру сему. Постепенно таких «уступок» в его мысленной копилке набралось великое множество. Канон на утрене сокращали, по средам и пятницам в трапезной обычно подавали рыбу, семинаристы в свободное время ходили без подрясников и тому подобное. Варсонофий стал крепко задумываться, так ли уж православна Свято-Владимирская академия и не попал ли он в логово той самой апостасии, которой столь опасался.

Пришло время зимней, первой для него сессии, и Смит стал усердно готовиться к экзаменам. Занимался он и по ночам и, чтобы не беспокоить своего соседа по комнате, выходил с учебными материалами на лестничную площадку. Чудак изобрел отличный способ, как не заснуть за книжкой: надо читать ее на ходу, медленно поднимаясь и спускаясь по ступенькам: подняться с третьего этажа, на котором он жил, на четвертый, потом спуститься на первый и назад наверх! Примерно на третью ночь таких экзерсисов, часа в четыре утра он, решив наконец пойти отдохнуть, перепутал этаж и зашел случайно в чужую комнату.

Мебель во всех общежитских комнатах стандартная, да и расположена примерно одинаково. К тому же в темноте разглядеть что-либо было сложно. Варсонофий тихонечко, чтобы не разбудить соседа, пробрался к своей кровати, разделся, снял очки и собрался было лечь, но вдруг в его постели что-то зашевелилось и грозно зарычало. В той комнате жил студент арабского происхождения по имени Томми Джозеф. Был он совсем маленького роста, очень смуглый, с большой черной бородой и лысиной во всю голову. Кроме того, Томми обладал невероятно зычным басом. Даже удивительно было, как в таком маленьком человечке помещалось так много голоса. В момент, когда Варсонофий подошел к постели, Томми повернулся на другой бок и захрапел.

Несчастный полуслепой Смит, увидев в своей постели черное рычащее существо, решил, что апостасия принесла свои плоды: в академии завелись бесы, которые теперь будут устраивать страхования единственному истинному православному студенту. Душа его ушла в пятки, но он мужественно бросился класть земные поклоны, выкрикивая при этом Иисусову молитву. Томми Джозеф, разумеется, от таких воплей проснулся и, не понимая, что происходит, с перепуга громко завопил своим мощным басом, призывая на помощь. Тут уже на шум сбежались все мы и, щелкнув выключателем, увидели умопомрачительную картину: два раздетых человека громко орут, но один из них сидит на кровати, а другой непрестанно падает на колени и, осеняя себя крестным знаменем, бьется головой об пол! Удержаться от хохота не смог никто.

Варсонофий, не вынеся такого испытания, перевелся в Джорданвилльскую семинарию Зарубежной Церкви, которая, по его расчетам, гораздо более стойко держала оборону против мировой апостасии. Правда, и там он не задержался: как нам сообщили, за год, так и не выучив русского, на котором велось обучение, он успел рассориться со всеми и уехал куда-то еще. А Томми Джозеф через много лет после этой истории стал епископом.

Украинцы

А вот украинцев у нас почти не было. Малоросская диаспора в Новом Свете отличается столь пылким национализмом, что предпочитает все делать отдельно от «москалей» или тех, кого она считает связанными с ними. Есть у них и свои духовные учебные заведения. Беда в том, что в церковном отношении украинцы разделены между собой. Не говоря уже об украинцах-католиках и украинцах-униатах, в стране существуют две крупные православные украинские юрисдикции и несколько мелких, совсем уж самостийных. Одна из них — каноническая — находится под омофором Вселенского патриарха. Другая, заметно крупнее первой, гордо именующая себя Автокефальной украинской церковью, более известна под названием «самосвяты», или «мертворучники» (поскольку ее родоначальник был рукоположен в начале 20-х годов в Киеве при помощи руки мертвого епископа, за неимением живого). Они выстроили свой церковно-культурный центр в городке Саут-Баунд-Бамбрук (South Bound Bambrook) в штате Нью-Джерси недалеко от Нью-Йорка, объявив, что возвели точную копию киевской Святой Софии. Но то ли потому что у них не хватило денег, то ли потому что не на ту фотографию посмотрели, получилось у них всего лишь довольно приблизительное подобие колокольни Святой Софии, да и то с нарушенными пропорциями. Храм в таком здании получился совсем малюсеньким, хотя и с очень высоким потолком, что создавало впечатление дна колодца. Рядом, в большом культурном центре, располагались сувенирный магазин, ресторан и семинария.

С церковным украинским национализмом я впервые столкнулся лишь в академии благодаря двум украинским студентам, учившимся у нас. Продержались они недолго, и после них при мне ни одного украинца больше в академию не поступало.

* * *

Первого из них звали Максым Лысьяк. Максым родом был из Канады. Он принадлежал к канонической Украинской епархии Вселенского Патриархата, которую возглавлял тогда епископ Ондрий. Максым — тихий, скромный молодой человек, с тонкой чувствительной душой, но при этом с резко обостренным чувством собственной национальной принадлежности —– поступил в академию одновременно со мною, и мы с ним даже подружились. Я, вспомнив детство и летние месяцы, проведенные в украинском селе, старался говорить с ним на его родном языке, что весьма его радовало, и он даже не ставил мне в вину мое «москальство».

Однако с другими студентами ужиться ему оказалось весьма трудно. Почти каждый день он жаловался мне, что все они желают его обидеть: никто не называет его правильного имени, а употребляют русифицированную форму «Максим Лисяк», в то время как нужно говорить «Максым Лысьяк». Происходит это якобы из-за русского великодержавного шовинизма, которым пропитана Свято-Владимирская академия. Я объяснял ему, что для американца это малоуловимая разница, которая в произношении не существенна: говорят как могут, и все тут. Более того, поскольку во всей академии я был единственным русским, а кроме меня на русское происхождение могли претендовать всего лишь два-три студента, шовинизму взяться было совсем неоткуда. Однако Максым лишь печально качал головой и уверял, что я не понимаю этих вещей.

Однажды мой приятель пришел ко мне с дрожащими губами, глазами, полными слез, и сообщил, что его вновь ужасно оскорбили. Я спросил, каким образом. И он поведал мне новую трагедию. Один из наших однокурсников наткнулся на него в коридоре общежития. Это был очень толстый и очень добродушный араб, правда не обремененный чрезмерными академическими способностями. Когда мой приятель попытался его обойти, тот, слегка придержав его за рукав, задумчиво сказал: «Знаешь, Максим, я подумал, ты у нас на этаже единственный русский студент! Хорошо, что у нас есть русские!»

Как я ни заверял Максыма, что большинство американцев не видят никакой разницы между русскими и украинцами, считая русскими всех, кто проживает (или проживал) на территории СССР, будь они хоть узбеками, хоть азербайджанцами, мой друг мне не поверил. Он был убежден, что все делалось нарочно, чтобы оскорбить его чувствительную душу. В конце концов он не выдержал такого «издевательства» и уехал в какое-то маленькое украинское учебное заведение, затерянное в прериях Канады.

* * *

На сем хорошо было бы завершить эту историю, но она имеет продолжение. Через пару лет Максым позвонил мне и сообщил, что приехал в Нью-Йорк на свое рукоположение в диаконский сан и приглашает меня быть иподиаконом на его хиротонии. Я, конечно, согласился и так воскресным утром оказался в маленьком украинском храме где-то в глубинах Квинса. Служил первоиерарх этой миниатюрной юрисдикции, епископ Ондрий. Ему сослужил всего лишь один священник, а помогали два иподиакона: я и виновник торжества Максим. Даже для американских скромных богослужений это выглядело как-то уж слишком малочисленным. Да и в храме, заставленном массивными скамьями со спинками, народу было совсем немного — не более десяти человек.

Служба шла на украинском языке, а к ектениям добавлялось особое прошение, что-то вроде: «Еще молимось за нашу мати ридну Украину, от клятых москалей порабощенную». Не очень-то уютно мне было слушать это, но ради чувствительной души Максыма приходилось смиряться.

Священник, оказавшийся заслуженным протоиереем, совершенно не знал службы и делал комические ошибки. Кадил он так, как будто впервые держал в руках кадило. Несмотря на то, что украинцы входили в юрисдикцию Константинопольского Патриархата, имя патриарха не поминалось.

Еще более поразило меня, что епископ после освящения Даров поинтересовался у протоиерея, намерен ли он сегодня причащаться. Дело в том, что по канонам Церкви служащие священники и диаконы обязаны причащаться. Священник глубоко задумался и через несколько минут сказал, что, пожалуй, все же причастится. Потом архиерей задал тот же вопрос новорукоположенному диакону Максыму и, получив утвердительный ответ, с этим же обратился ко мне.

После этого он причастил меня как священника — двумя Видами раздельно, прямо у Престола! Такое со мной случилось только раз в жизни.

По окончании службы я вышел в храм. Прихожанин, сидевший всю литургию на передней скамье, подошел поближе.

— Скажите, а что тут сегодня было? — поинтересовался он по-английски с сильным славянским акцентом.

— Как? Служил ваш епископ, рукоположил нового диакона.

— Которого? — задал вопрос прихожанин, как будто его и не было в храме и он не видел происходившего.

Я указал ему на Максыма.

— Понятно… А вы кто будете?

Мне очень захотелось сказать ему, что я и есть тот самый «клятый москаль», об избавлении от которых он молился всю литургию, но я решил не портить торжество своего друга и ответил что-то нейтральное.

Вот это и был действительно последний раз, когда я видел Максыма.

* * *

Во второй год обучения у меня появился сосед по комнате, поступивший на первый курс. Ему было не больше двадцати одного года, и он только-только окончил университет. Очень высокого роста (не меньше двух метров), статный, с орлиным профилем, огненным взглядом карих глаз, великолепной шевелюрой из вьющихся темных волос и аккуратно подстриженной бородкой, он сразу обращал на себя внимание. Звали его Григорий Телепнев.

— Можетэ сват менья Гришей, — сообщил он мне порусски в первые минуты знакомства.

Новый сосед был отдаленного украинского происхождения. Его прадеды с обеих сторон приехали в Америку из Российской империи еще молодыми людьми, так что деды родились уже здесь. Фамилия предков Григория была Телепневские. Когда в начале XX века они приехали в Америку, им, как и всем эмигрантам, пришлось проходить карантин на острове Эллис-Айленд в бухте Нью-Йорка. При оформлении документов, записывая сложные иностранные фамилии, чиновники часто ошибались, а иногда даже сознательно переименовывали новых эмигрантов. В случае с предками моего соседа они решили, что такую длиннющую фамилию, как Telepnyoffskiy никто не сможет произнести, и записали просто Теlер.

Дети эмигрантов с обрезанной фамилией выросли американцами, и только их правнук Грегори вспомнил о родных корнях. Поскольку родиной его предков была Российская империя, он заинтересовался Россией, начал изучать в университете русский язык и ощутил себя настоящим русским патриотом. Он настолько проникся своей новой идентичностью, что решил нарастить свою фамилию, но не до конца, а просто придав ей русское звучание. Так он стал Григорием Телепневым. Русскость подразумевала Православие, и он воспринял отеческую веру со всем жаром неофита.

В академию Гриша прибыл с подвижническим настроением: он намеревался лишь молиться и учиться, не тратя драгоценного времени ни на что другое. Где-то он прочитал, что для сна достаточно трех с половиной часов в сутки, и решил проверить это на практике. Поэтому по ночам он не спал, а занимался, а затем вычитывал весь суточный круг богослужения на церковнославянском языке (он, как и Варсонофий за год до него, был крайне разочарован использованием английского языка в академическом храме). И хотя по-славянски Григорий почти ничего не понимал (даже русский его был весьма далек от совершенства), но молитву он признавал только в таком виде. Еженощно я засыпал под его мерное бормотание.