- Понятие страсти

- Главных страстей восемь

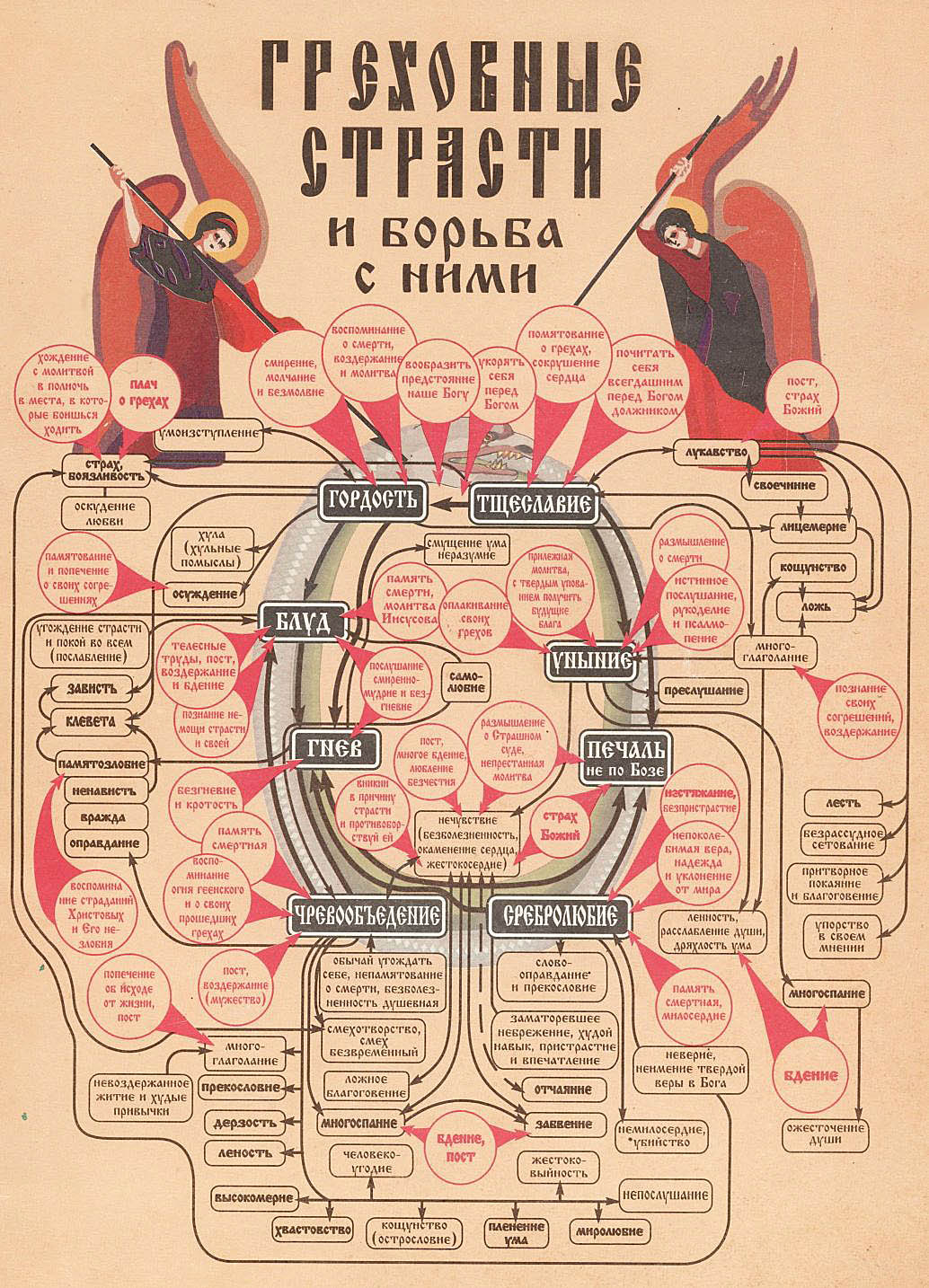

- Взаимосвязь страстей

- Источник страстей

- Что питает греховные страсти?

- Преодоление страстей

- Может ли спастись человек, который не достиг в этой жизни бесстрастия?

- Что такое непорочные (неукоризненные) страсти?

- Цитаты о страсти

Страсть –

1) греховная зависимость, проявляющаяся в сильном влечении человека к определенному виду греха;

2) эмоция или движение чувственности, склоняющее к тому, чтобы действовать или бездействовать, в соответствии с тем, что человек ощущает или воображает как благое или злое;

3) (обычно употребляется во мн. числе) страдание (в этом значении используется выражение «страсти Христовы», когда речь идет о Его спасительных страданиях на кресте);

4) сильное половое влечение к кому-либо (иногда обозначается как любовная страсть);

5) сильная увлечённость чем-либо (например, страсть к искусству);

6) предмет сильной увлечённости чем-либо или сильного полового влечения к кому-либо (пример: театр – его страсть).

Понятие страсти

В святоотеческих творениях присутствует понятие «страсть», которое, в зависимости от контекста, может пониматься различно. Так, прп. Иоанн Дамаскин объясняет понятие «страсть» следующим образом: «О страсти говорят в двояком смысле. Ибо говорят и о телесной страсти, как [например] болезнях и ранах; говорят, в свою очередь, о страсти и душевной: как похоти, так и гневе. По общему же мнению и вообще страсть живого существа есть то, за чем следует удовольствие или печаль». Говоря же о душевных страстях, он утверждает: «Определение же душевных страстей такое: страсть есть чувственное движение желательной способности, вследствие воображения блага или зла. Или иначе: страсть есть неразумное движение души по причине представления блага или зла. Представление блага, конечно, возбуждает желание; представление же зла – гнев».

Согласно учению епископа Немесия Эмесского, понятия «чувственно-пожелательные…» и «эмоциональные способности» тесно связаны с понятием «страсти». Вожделение и гнев, как разновидности страстных начал и способностей неразумной страстной части души, существуют и проявляют себя в человеке. Они негативно и губительно действуют, когда выходят из-под контроля разума и перестают подчиняться ему. В таком случае, вожделение превращается в желание и наслаждение греховными удовольствиями, а гнев проявляется в желании мщения, злобе и ненависти. Именно здесь закладывается основа для появления греховных страстей, их корни уходят в неразумную и противоестественную деятельность части души, которая должна была подчиняться разуму, но вышла из-под его контроля. Греховные страсти (которые принято классифицировать в виде восьмичастной схемы) представляют собой разновидности этих двух основных способностей, вышедших из подчинения разуму у грешника

«Страсть достойна порицания, как неестественное движение души», – учит прп. Максим Исповедник. По словам Климента Александрийского, страсть есть возмущение против природы. Прп. Исаак Сирин называет страсть недугом души, а св. Исаия Нитрийский болезненным состоянием душевных сил. Св. Иоанн Дамаскин называет страсть движением энергии против природы.

Противоестественность греховной страсти обнаруживается, в частности, в том, что она препятствует естественному для человека единению с Творцом. Вместо наслаждения общением с вечным Богом человек ищет наслаждения в своем временном земном бытии, в явлениях и предметах преходящего и непостоянного мира. Такими наслаждениями могут являться еда (страсть чревоугодия), незаконные половые увлечения (блуд), деньги (страсть сребролюбия), унижение других людей, утверждение своего превосходства над ними (гнев, гордость, тщеславие), чрезмерные огорчения по поводу недостатка или лишения материальных благ, неосуществления страстных пожеланий (уныние, печаль).

Выделяя восемь основных страстей, христианские подвижники настаивают, что греховными страстями являются порочные душевные состояния, а не естественные для человека потребности. В связи с этим прп. Иоанн Лествичник утверждает: «Заблуждают те, которые говорят, что некоторые из страстей естественны душе; они не разумеют того, что мы сами природные свойства к добру превратили в страсти». В данном случае, термин «страсть» употребляется в его негативном значении.

Главных страстей восемь

Взаимосвязь страстей

Очень часто греховные страсти, развивающиеся в грешнике, влияют на проявление одна другой. Это касается и восьми перечисленных выше страстей.

Например, страсть тщеславия может иметь в основании гордость; возникновение и развитие уныния может являться следствием развития печали; развитие страсти сребролюбия может быть тесно связано с развитием страсти тщеславия, и наоборот.

Источник страстей

Виновником развития в человеке той или иной страсти является сам человек, однако способствовать этому может как его окружение (родители, наставники, друзья, коллеги по работе, советчики и пр.), так и лукавые демонические силы. В качестве главной и наиболее опасной из страстей нередко называется гордость. Заметим, что падшие духи, видя, что тот или иной человек подвергается какой-либо определённой страсти, могут способствовать развитию в нём этой страсти, могут содействовать и тому, чтобы посредством развития в нём этой страсти, сформировать в нём другие.

В сознании человека могут возникать греховные помыслы. Возникновение и развитие этих помыслов может происходить по инициативе самого человека, а также под влиянием извне. Если этим помыслам не будет дано своевременного сопротивления, они могут развиться, и, в конце концов, могут быть реализованы. Если какой-либо грех повторяется человеком неоднократно, это может привести к формированию в нём определённых греховных навыков, а затем – к формированию и развитию греховных страстей. Если во время искушения человек начинает услаждаться греховным образом, то это первый признак возникновения страсти. Поселяясь в душе, пристрастие к греховному образу превращается во внутренний греховный навык, который ведет к внешним греховным действиям.

Что питает греховные страсти?

Действие греховной страсти может усиливаться при определенных условиях.

Страсть чревоугодия может возникнуть от привычки угождать себе, превращать заботу о теле в похоть.

Блудную страсть могут питать: праздность, леность, многоспание, объедение, винопитие, непристойный смех, украшение тела, нехранение чувств от предметов соблазна, вольное свободное обхождение с другими людьми.

Сребролюбие могут питать: неверие, всецелая надежда на себя.

Страсть гнева может формироваться под влиянием пристрастия к материальным благам, гордости, зависти, блуда.

Уныние питают тщеславие, многословие, неверие, отсутствие страха Божия.

Страсть печали питают тщеславие, сребролюбие и пристрастие к земным вещам.

Тщеславие питают многословие, лукавство, самочинное принятие на себя подвигов.

Гордость питает тщеславие.

Преодоление страстей

Для преодоления страсти человек должен искать помощи у Бога. Для приобретения необходимой ему Божественной благодатной поддержки необходимо молитвенное делание, противостояние греховным помыслам, желание и готовность отвергать их на стадии прилога. Прп. Арсения (Себрякова) обращает внимание, что не следует ждать победы над страстями от самого себя: «Человек несправедлив бывает к себе и требует иногда от себя того, чего дать не может. Требует от себя победы над своими страстями и скорбит, волнуется, негодует на себя, когда видит, что его берут во власть те самые страсти, от которых он решил отстать. Но справедливо ли такое негодование на себя? Нет. Человек своею силой никогда не может победить в себе страсти: их побеждает в нас сила Божия. Эта сила присуща Его заповедям. Когда с помощью Божией человек усвоит их, когда они будут жить в его сердце, тогда грех и страсти ослабевают и совсем прекращают своё действие в сердце. Нужно постоянно оживлять в своём сердце намерение жить по заповедям Христовым, нужно просить в молитве Его помощи, нужно смиряться в своих уклонениях, нужно терпеть свою немощь и не негодовать на себя за неё. Ведь если я не силён её победить в себе, зачем же требовать от себя того, что может дать только Господь, зачем же скорбеть на себя, что не стал выше себя. В таком требовании от себя духовного преуспеяния сказывается наша гордость. Будем всего ожидать от Единого Господа и глубоко смиряться в своих немощах и греховности».

В борьбе с теми или иными греховными страстями следует развивать противоположные им (а также и прочие) добродетели. Например, если развить смирение, угаснет гордость, если будет господствовать радость о Господе, то не будет места греховной печали.

Исцеление от страстей требует зачастую многолетней борьбы. Один из великих подвижников говорит: «Мне потребовалось пятнадцать лет, чтобы победить гнев».

Особым случаем порабощенности страстью являются различные химические и психологические зависимости человека (например, от потребления алкоголя, наркотических средств).

Следует отметить, что было бы ошибкой понимать преодоление греховных страстей, как уничтожение страстной (неразумной) части души. Такое действие было бы равносильно борьбе с собственной природой. К примеру, нужно научиться управлять своим гневом, но не пытаться избавиться от способности проявлять любые формы гнева вообще. В связи с этим свт. Григорий Палама утверждает: «Любовники Прекрасного не умерщвляют страстную способность (души) и не запирают ее в себе бездейственной и неподвижной, потому что им тогда будет нечем любить добро и ненавидеть зло, нечем отчуждаться от порока и привязываться к Богу. Они уничтожают только расположенность этой силы к злу, полностью превращая ее в любовь к Богу, по первой и великой заповеди: «Люби Господа Бога твоего всей крепостью твоей" (ср. Мк.12:30), то есть всей силой. Какой всей силой? Ясно, что страстной; ведь она и есть то в душе, что способно любить». Согласно «Святогорскому томосу» под бесстрастием следует понимать не «состояние омертвения страстной части души», но «состояние ее деятельности, направленной к лучшему, когда страстная часть целиком отвратилась от злых дел и обратилась к добрым, утратив дурные свойства и обогатившись благими» и когда «страстная часть души изменилась, освятилась, но не умертвилась».

Свт. Григорий Палама пишет: «Бесстрастие – это не умерщвление страстной силы души, а ее направление от худшего к лучшему и ее действие в божественном состоянии, когда она полностью отворачивается от дурного и обращается к прекрасному; и бесстрастный для нас тот, кто избавился от дурных состояний и обогатился добрыми. <…> Злоупотребление силами души плодит отвратительные страсти, как злоупотребление познанием сущего превращает мудрость в безумие; но если человек будет употреблять их хорошо, то через познание сущего придет к богопознанию, а через страстную способность души, стремящуюся к той цели, для которой она создана Богом, добудет добродетели. <…> Этого достигнет, говорю, не тот, кто их умертвит, потому что он окажется тогда равнодушным и неподвижным для божественных свойств и состояний, а тот, кто подчинит себе страстную силу так чтобы, подчиняясь уму, своему природному главе, и послушно идя к Богу, она благодаря непрестанной памяти Божией закрепила себе божественное расположение и поднялась до высшего состояния, то есть до любви к Богу».

Может ли спастись человек, который не достиг в этой жизни бесстрастия?

Для спасения требуется завершить свою земную жизнь в состоянии освящающей благодати, которая утрачивается через совершение смертных грехов. В «Православном исповедании Кафолической и Апостольской Церкви Восточной» (Ч. 1, вопрос 67) сказано, что «души людей, которые умирают в благодати Божией и изгладили свои грехи покаянием, имеют своим местом руки Бога». Достижение бесстрастия не является необходимым условием спасения (на определенном этапе духовной жизни оно может быть даже неполезным, поскольку становится поводом к тщеславию и гордости; бесстрастие – это условие состояния совершенства), однако каждому христианину необходимо бороться с греховными страстями и поступать противоположно им, поскольку нерадение об этом приведет человека к грехам, которые могут погубить его душу.

Что такое непорочные (неукоризненные) страсти?

Понятие «страстность» часто прилагают одинаково как к порочным (укоризненным), так и к непорочным (неукоризненным) страстям. Однако между этими двумя понятиями есть разница, и немалая. Укоризненные страсти формируются в человеке в результате его личного уклонения ко злу. По мере постепенного пленения человека теми или иными видами греха, как отмечено выше, в нём формируются греховные навыки, затем греховные привычки, которые со временем перерастают в стойкую зависимость от этих видов грехов.

«Естественные же и беспорочные страсти, – по свидетельству прп. Иоанна Дамаскина, – суть не находящиеся в нашей власти, которые вошли в человеческую жизнь вследствие осуждения, происшедшего из-за преступления, как например, голод, жажда, утомление, труд, слеза, тление, уклонение от смерти, боязнь, предсмертная мука, от которой происходят пот, капли крови… и подобное, что по природе присуще всем людям».

Таким образом, наличие неукоризненных страстей не зависит от воли человека. Хочет человек или нет, живя этой земной жизнью, он не может не алкать, не жаждать, не может стать в принципе недоступным для болезней, не может не предаться тлению. В какой-то мере он в состоянии влиять на интенсивность внутреннего проявления этих страстей (например, приучив себя к постническому образу жизни, закалив свой организм и т. п.), но только в какой-то мере. Естественная страстность не была характерна лишь для первозданных людей, пока они пребывали в союзе с Богом. Человек станет свободен от неукоризненных страстей после воскресения мертвых.

Цитаты о страсти

«Человек не может быть свободен от [естественных] страстей; он может сдерживать их, но совершенно не иметь их не властен».

свт. Иоанн Златоуст

«Кто видит в себе какую-нибудь господствующую страсть, тому должно прежде всего противу ней вооружаться ... ибо если мы не победим сей страсти, то от победы над прочими не будет нам никакой пользы».

прп. Иоанн Лествичник

«Страсть – это порок от долгого времени вгнездившийся в душе и через навык (постоянное повторение) сделавшийся как бы природным ее свойством, так что душа уже произвольно и сама собою к нему стремится».

епископ Варнава (Беляев)

«Иное суть страсти, и иное – грехи. Страсти суть: гнев, тщеславие, сластолюбие, ненависть, злая похоть и тому подобное. Грехи же суть самые действия страстей, когда кто-то приводит их в исполнение на деле, т.е. совершает телом те дела, к которым побуждают его страсти; ибо можно иметь страсти, но не действовать по ним».

преп. авва Дорофей

«Надо знать, какая страсть беспокоит более всего, с ней и нужно бороться особенно. Для этого надо ежедневно проверять свою совесть...»

Надо все дурное, также и страсти, борющие нас, считать не своими, а от врага – диавола. Это очень важно. Тогда только и можно победить страсть, когда не будешь считать ее своей».

преп. Никон Оптинский

«Существует очень большая разница между любовью и привязанностью, между голодом и жадностью, между живым интересом и любопытством – и т.д. У каждой из наших естественных наклонностей есть зараженный злом двойник; он-то и есть один из путей к нашему порабощению. Если не сказали «нет» вовремя – не миновать борьбы. Но тогда будьте беспощадны, потому что ясность ума и независимость более драгоценны, чем то удовлетворение, которое вы получаете через порабощение. Кто такой грешник? Это человек разделенный в самом себе, разделенный от ближнего, удаленный от Бога. Грешник потерял связь с Богом, со своей совестью, со своей собственной жизнью, с жизнью ближнего».

митрополит Сурожский Антоний

Литература по теме

- Греховные страсти и борьба с ними

- Греховные страсти и борьба с ними свящ. Сергий Дергалев

- Борьба со страстями прот. Сергий Филимонов

- 8 смертных грехов и борьба с ними свящ. Павел Гумеров

- О 8-ми главных страстях прп. Иоанн Кассиан Римлянин

- 8 главных страстей свт. Игнатий Брянчанинов

- Страсти и борьба с ними свт. Феофан Затворник

- Исчисление страстей мон. Петр Дамаскин

- Преодоление страсти аскетическими и психологическими методами Л.Ф. Шеховцова

- Страсти как духовные болезни проф. Жан-Клод Ларше

- Тайна души человеческой сщисп. Николай (Могилевский)

- Учение отцов Церкви о страсти М.Г. Васильев

- Учение святых отцов Восточной Церкви о страстях (в его взаимосвязи с учением о человеческой природе и призвании ее к обожению) П.Ю. Малков

- Как убить страсти мон. Моисей Святогорец

- Греховные страсти: развитие и классификация

- Страсти и добродетели

- Вопросы и ответы: грехи и страсти

- Сборник цитат о страстях

- 8 страстей

- Видео. Пороки современного общества

- Молитвы

- Молитвы об избавлении от страстей

Комментировать