Борьба с по́мыслами – одна из важнейших составляющих православно-аскетического делания, подразумевающая:

1) внимательное отношение христианина к своим внутренним помыслам, мыслям, желаниям;

2) хранение чувств;

3) молитвенное делание, включающее испрашивание у Бога прощения и помощи в борьбе с греховным искушениями;

4) покаянный настрой; исповедь;

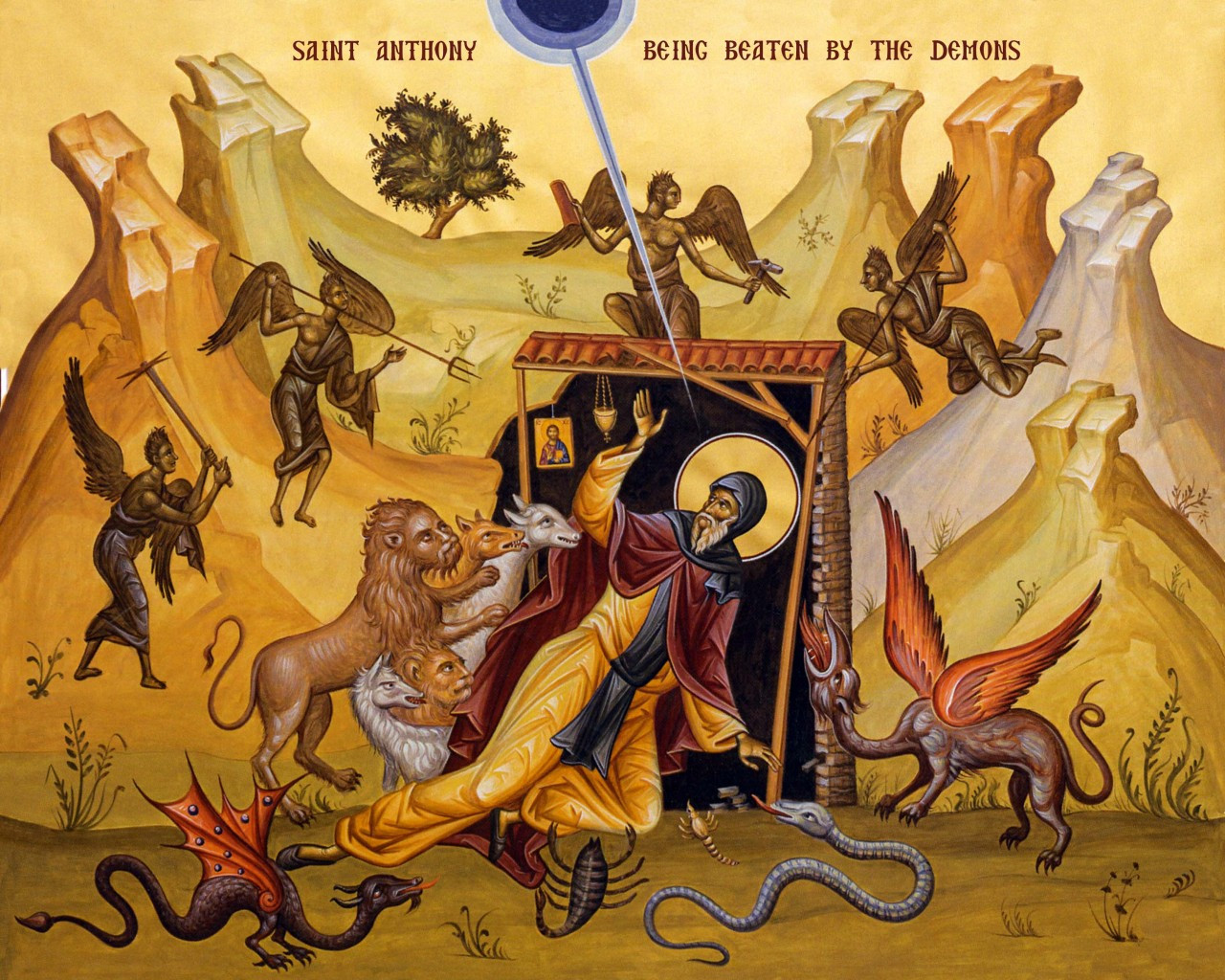

5) духовную брань против падших духов;

6) помощь пастыря, духовника;

7) аскетические подвиги, связанные с обузданием плоти (пост, бдение, богоугодный труд);

8) стяжание добродетелей.

По словам Спасителя, «из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления – это оскверняет человека» (Мф.15:19).

Борьба с помыслами в православной аскетике

Согласно святоотеческому учению, греховные помыслы возникают в душе либо под воздействием падших духов, либо под воздействием внутренних возбуждений души и/или тела (в том числе связанных с греховными страстями); либо при восприятии тех или иных объектов (явлений, ситуаций и пр.) видимого мира.

Вовремя не отсеченные (не побежденные) греховные помыслы могут способствовать формированию решимости на грех и, как результат, совершению греха.

Святые отцы учат, что мысленная брань или борьба, сопровождаемая победой или поражением, происходит в нас постепенно: сперва возникает представление помысла или предмета искушения – прилог; потом принятие его – сочетание; далее согласие с ним – сложение; за ним порабощение от него – пленение; и, наконец – дело. Чем глубже проник помысел в душу, тем труднее от него освободиться.

Задача человека – противостоять воздействию греховного помысла, то есть не принять его. Необходимо отвергнуть греховный помысел на стадии прилога, чтобы не допустить наслаждения им и пленения ума. Это можно сделать, сказав, например, про себя «стоп» или «не соглашаюсь», переключив свое внимание на что-нибудь другое, доброе, и / или сразу же обратиться к Богу с молитвой, соответствующей ситуации.

Прп. Антоний Оптинский указывает такую границу нашей ответственности за греховные помыслы:

«Например, в Москве и Санкт-Петербурге почти безпрерывно проходят мимо окошек разносчики с разными мелочами и кричат: купите, купите! продаю очень дешево. Чтобы не проходить им и не кричать, это не в нашей воле, а остановить их и вступить в разговор с ними и в разсматривание разносимых мелочей, это в нашей воле, и мы не без убытка бываем, когда купим у них что. Так должно разуметь и об мыслях. Чтобы они не приходили, это не в нашей воле, а разговаривать с ними в нашей».

Предметом нашей борьбы с помыслами должны быть не всякие помыслы, но греховные или те, которые могут подвести нас ко греху. Некоторые помыслы можно обращать из греховных в чистые. Так, прп. Порфирий Кавсокаливит советует встречать спокойно чувственные искушения и обращать из греховных – в чистые. То есть начать думать о том, что можно богоугодно наслаждаться супружеской близостью в законном браке. В противном случае, сатана «будет представлять их вам еще более привлекательными и тем самым наносить вам все большее и большее повреждение».

Относительно покаяния в грехах мыслью, свт. Феофан Затворник дает такой совет:

«Как только замечены, тотчас очищать их внутренним покаянием пред лицем Господа. Можно этим и ограничиться, и если не сыта совесть, то потом еще на вечерней молитве помянуть о том с сокрушением... и конец. Все такие грехи сим актом внутреннего покаяния и очищаются».

Распространенным искушением являются навязчивые хульные помыслы (нередко они возникают во время молитвы), которые смущают многих верующих и вводят их в состояние уныния. Такие помыслы также следует игнорировать и отсекать.

Успешная борьба с греховными помыслами возможна только при содействии Божественной благодати. Именно поэтому борьба с помыслами подразумевает необходимость совершения молитвенного делания.

Начинающим борьбу с помыслами опытные христианские подвижники советуют непрекословие. «Не прекословь помыслам, всеваемым в тебя врагом, но лучше молитвою к Богу прерывай беседу с ними», – учит святой Исаак Сирин. «Должно ли прекословить борющему нас помыслу? – спрашивают святые Варсануфий и Иоанн, и дают ответ. – Не прекословь; потому что враги сего желают и (видя прекословие) не перестанут нападать; но помолись на них Господу, повергая пред Ним немощь свою, и Он может не только отогнать, но и совершенно упразднить их».

Молитвенное стояние против помыслов требует не только напряжения душевных сил (душевного подвига), но и подвигов тела (пост, бдения, труд и др.), которые помогают временно сковать страсти.

«Необходим подвиг для христианина, – учит святитель Игнатий (Брянчанинов), – но не подвиг освобождает христианина от владычества страстей: освобождает его десница Вышнего, освобождает его благодать Святого Духа».

Вкусивший Божественной благодати человек не допускает помысел в сердце, потому что вместо низких страстей «возобладало в нем другое, лучшее их вожделение» (св. Исаак Сирин). По слову святого Исаака Сирина, он мертв для страстей не в силу отсутствия самих искушений и помыслов, не из-за успокоения по причине рассудительности и собственных дел, а в силу действия услаждающей и насыщающей его душу благодати Святого Духа.

У христианских подвижников (прежде всего в монастырях) борьба с помыслами неразрывно связана с практикой умного делания – непрестанной молитвой Иисусовой. В монастырях также существует практика исповедания навязчивых греховных помыслов старцу.

Необходимой составляющей борьбы с греховными помыслами является трезвение. Напротив, по слову свт. Иоанна Златоуста, «нерадивый и беспечный (человек) и без диавола падает и низвергается во многие пропасти греха». Необходимо хранить свои чувства от всего, что может вызвать греховные желания, насколько это от нас зависит.

Приобретение добродетелей позволяет эффективно преодолевать искушения к греху. Так, человеку, который возложил свою надежду на Бога, гораздо проще преодолевать тревожные мысли о будущем.

Цитаты о борьбе с помыслами

«Надобно не только бдительно наблюдать за помыслами, но по возможности удаляться от близкого общения с тем, что всего более, приближаясь к нам, приводит нам на память страсти, тревожит и смущает рассудок и производит в душе брани и борения. Ибо ту брань, которая невольно постигает нас, принимать на себя необходимо, но весьма безрассудно воздвигать самим против себя брань произвольную».

свт. Василий Великий

«Что делает подвергшийся нападению злого человека? Подавши его в грудь, кричит: Караул! На зов его прибегает стража и избавляет его от беды. То же надо делать и в мысленной брани со страстями. Рассерчавши на страстное, надо взывать о помощи: Господи, помоги! Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, спаси меня! Боже, в помощь мою вонми, Господи, помощи ми потщися! (Пс.69:2). Обратясь так ко Господу, уж не отходите от Него вниманием к тому, что в вас происходит, а все и стойте пред Господом, умоляя Его о помощи. От этого враг, как огнем палимый, убежит немедля».

свт. Феофан Затворник

«Мимолетные мысли, к которым сердце не прилепляется, быстро проходят, как в калейдоскопе. Ум наш никогда не останавливается, всегда занят. Дурные мысли не надо считать своей неотъемлемой собственностью, они не от нашего естества. Не может один и тот же ум и славословить Бога, и хулить. На такие мысли не надо обращать внимание, надо выбрасывать их, как сор, как нечто постороннее. Если же какая-либо дурная мысль неотступно приходит на ум и сердце к ней прилепляется, сочувствует ей, тогда надо приложить все силы, чтобы выбросить ее с помощью молитвы Иисусовой и исповеданием старцу».

прп. Никон Оптинский

«Ежели кто стоит против дурных мыслей, борется и подвизается, отвергая их, и не соизволяет им, и призывает на помощь Избавителя Своего Иисуса, и просит от Него избавления, тот мало-помалу от них избавляется. И душа, как тело от болезней, исцеляется от немощи своей и получает здоровье».

свт. Тихон Задонский

Литература по теме

- Борьба с помыслами Сокровищница духовной мудрости

- Различение помыслов старец Сергий (Шевич)

- О борьбе с помыслами прп. Нил Сорский

- Исповедывание и борьба с греховными помыслами свт. Игнатий (Брянчанинов)

- Невидимая брань прп. Никодим Святогорец

- О различении помыслов свт. Феофан Затворник

- Борьба с помыслами преп. Иоанн Кассиан Римлянин

- Этапы проникновения греха в душу свящ. Константин Пархоменко

- Борьба с помыслами свящ. Павел Гумеров

- Способ образования греха из мысли свт. Феофан Затворник

- О различных действиях помыслов, с которыми нужно бороться прп. Нил Сорский

- Учение оптинских старцев о помыслах В. Кандалинцев

- Метод стоп и самосканирование против навязчивых мыслей Н.Н. Ярасова

- Откуда берутся плохие мысли и как с этим справиться? свящ. Георгий Максимов

Комментировать