- Предисловие к первому изданию

- От автора

- Предисловие к шестому изданию

- Предисловие к двенадцатому изданию

- Часть I. Жизнеописание. Воспоминания духовных чад, исцеления, прижизненные чудеса и свидетельства прозорливости, посмертные явления и чудеса, проповеди

- Детские и юношеские годы

- Рукоположение. Служение Церкви в священном сане

- Закрытие храма. Арест и ссылка

- Возвращение из ссылки.

- Служение в Свято-Троицком кафедральном соборе в г. Днепропетровске

- Назначение в Курско-Белгородскую епархию. Монашеский постриг

- Перевод в Свято-Никольский храм

- Восстановление храма

- Гонения продолжаются

- Любовь к богослужению

- Проповедник Истины

- Батюшка пребывал в подвиге до конца своих дней

- Часть II. Воспоминания духовных чад

- Отзывы архиереев об отце Серафиме (характеристики из личного дела)

- Отзывы архиереев о возможной канонизации отца Серафима

- О силе креста

- Незрячий попутчик

- Царица Небесная путь указала

- Чернокнижник

- В утешение верующим

- Часть III. Ищите прежде Царствия Божия... Исцеления, прижизненные чудеса и свидетельства прозорливости

- Часть IV. Посмертные явления и чудеса

- Часть V. Проповеди и переписка отца Серафима

- В навечерие Рождества Христова

- Слово на Рождество Христово

- В Неделю о расслабленном

- Кресту Твоему поклоняемся, Владыко

- Приидите ко Мне вси труждающиися и обремененнии

- В праздник первоверховных апостолов Петра и Павла

- Переписка

- Телеграммы отца Серафима

- Письма архимандрита Серафима

- Часть VI. Проповеди и публикации, посвященные отцу Серафиму

- Слово ко дню Ангела отца Серафима, произнесенное Александром Макрицким 2/15 января 1979 года в Ракитном.

- Проповедь на полугодие со дня кончины архимандрита Серафима, произнесенная иеромонахом Вадимом (Лазебным) в 1982 году.

- Слово, произнесенное в годовщину преставления отца Серафима архиепископом Курским и Белгородским Хризостомом в 1983 году

- Празднование 100-летия со дня рождения старца Серафима

- Письмо в комиссию по канонизации

- Публикации, посвященные отцу Серафиму

- Часть вторая. Подвижники благочестия и родные по духу

- Памяти Глинского старца — схиархимандрита

- Епископ Стефан (Никитин) (1895–1963)

- Митрополит Леонид (Поляков) (1913-1990)

- Слово в неделю Торжества православия. «Да будут все едино!» (Ин.17:21)

- Схиархимандрит Феофил (Россоха) (1928–1996)

- Высказывания, поучения старца Феофила

- Схиигумен (1898–1980)

- Случаи исцеления по молитвам старца Саввы

- Высказывания, поучения старца Саввы

- Стихи старца Саввы

- К 90-летию со дня рождения архимандрита Адриана (Кирсанова)

- К 90-летию со дня рождения и 60-летию монашества архимандрита Кирилла (Павлова)

- Вернуть Богу сердца людей

- К 75-летию со дня рождения схиархимандрита Власия (Перегонцева), духовника Свято-Пафнутьева Боровского монастыря

- К 70-летию со дня рождения архимандрита Нектария (Марченко)

- Пастырь строгий

- Оранский Богородицкий мужской монастырь

- Архимандрит Нектарий. Из проповедей

- К 80-летию со дня рождения схиархимандрита Илия (Ноздрина)

- Народная награда старцу

- Молитва на куполе Морского собора оптинского старца Илия в Кронштадте

- Проповедь «Об опасности малых грехов»

- К 62-летию со дня рождения протоиерея Владимира Волгина, настоятеля храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках, г. Москва

- Бог даровал мне счастье общаться со старцами

- К 95-летию со дня рождения схииеромонаха Амфилохия (Трубчанинова) 1917–2011, духовника Белоцерковской и Богуславской епархии УПЦ Московского Патриархата

- К 70-летию со дня рождения отца Анатолия Шашко

- К 90-летию со дня рождения Александра Андреевича Гадицкого. «Направленный к свету»

- Сказ о старце

- Архиерейские отзывы о «Сказе...»

- Читательские отзывы о книге «Белгородский старец архимандрит Серафим (Тяпочкин)»

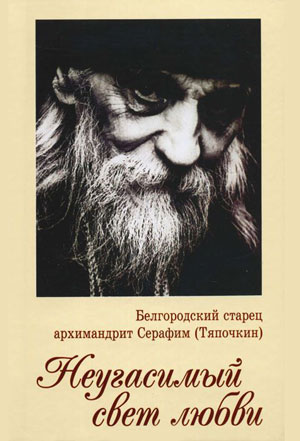

Белгородский старец архимандрит Серафим (Тяпочкин). Неугасимый свет любви

К 115-летию со дня рождения и 30-летию со дня кончины архимандрита Серафима (Тяпочкина)

Эта книга об исповеднике архимандрите Серафиме (Тяпочкине) пастыре святой жизни, явившем нам дивный образец Любви Христовой.

Автор книги — иеродиакон Софроний (Макрицкий) является также составителем книги о священномученике Онуфрии (Гагалюке, 1889–1938), архиепископе Курском и Обоянском, исповеднике, красотой своего жертвенного подвига показавшего нам образец верного воина Христова и книги о подвижнике благочестия старце Курской-Коренной пустыни иеросхимонахе Иоанне (Бузове, 1926–2002), духовном сыне и преемнике архимандрита Серафима (Тяпочкина).

Все предыдущие издания были изданы по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II

Предисловие к первому изданию

«Он излучал свет праведности», — говорят об архимандрите Серафиме (Тяпочкине; 1894–1982) те, кто сподобился видеть этого дивного старца, прибегать к его помощи, следовать его наставлениям, кого Господь сподобил исповедоваться у него и причащаться за литургией, которую, просветленный молитвой, батюшка служил, со слезами прося Господа помочь нуждающимся, обремененным житейскими невзгодами. По молитвам отца Серафима многие получали просимое. После кончины батюшки чудесные исцеления совершаются на его могиле возле Свято-Никольского храма в поселке Ракитное Белгородской области, где он долгие годы был настоятелем.

Очевидцы подвижнической жизни старца свидетельствуют о его прозорливости, даре исцеления, о его кротости, смирении и беспредельной, безоглядной любви к каждому человеку.

И сама эта книга появилась как плод любви о Господе духовного сына старца — иеродиакона Софрония[1], положившего много трудов по сбору воспоминаний об архимандрите Серафиме и составившего его жизнеописание.

Редакция надеется, что публикация вызовет отклики тех, кто знал старца, помнит о нем. Это помогло бы исправить неточности и дополнить содержание новыми фактами и свидетельствами, необходимыми для составления подробного жизнеописания старца Серафима. К тому же известно, что одно и то же событие, освещенное несколькими лицами, приобретает полноту и ясность, не говоря уже о достоверности. Устами двух или трех свидетелей подтверждается всякое слово (Мф.18:16).

Всех, кто захочет поделиться своими воспоминаниями об отце Серафиме либо свидетельствами о помощи, оказанной им страждущим, просим направлять письма иеродиакону Софронию по адресу: 308007, г. Белгород, 2-й Садовый пер., д. 2, кв. 62.

От автора

«Бог есть любовь… Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы», — возвещает в своем послании апостол любви Иоанн Богослов (1Ин.4:8,1:5). Существуют ли слова, которыми можно описать Божию любовь или Божий свет? И как описать жизнь человека — носителя этого света и любви, на протяжении всей своей жизни излучавшего их ярко и беспрестанно? Какими словами выразить изумление его поистине смиренной жизнью и молитвенным подвигом? Много лет прошло со дня его праведной кончины, он живет в сердцах своих духовных чад, но, к сожалению, о дорогом батюшке, без остатка отдавшем себя служению ближним, мало что известно большинству людей. Появление данной книги в какой-то мере восполнит этот пробел.

В данных воспоминаниях приведены некоторые факты из жизни отца Серафима, фрагменты из бесед с его родственниками, о нем рассказывают его духовные чада и почитатели, близкие ему люди. Хотелось бы верить, что скудость биографических сведений, свидетельств его внешней жизни не охладит интереса читателей. Мы стремились решить более важную задачу: раскрыть духовный образ старца. Это было бы на пользу тем, кто не сподобился непосредственного живого общения с ним.

С чувством глубокого сердечного умиления приступаю к изложению своих личных воспоминаний об отце Серафиме, с искренним желанием правдиво и благоговейно рассказать обо всем, что я видел и слышал, что прочувствовал и испытал в присутствии дорогого батюшки. Воспоминания возгревают любовь к нему, духовно сближают с ним, способствуют сохранению душевной бодрости и радости о Господе, явившем нам удивительного молитвенника и великого подвижника.

Пастырь, которому было свойственно полное самоотвержение ради ближнего, безграничная любовь к несчастным, больным, душевно и телесно страждущим, не зная покоя ни днем ни ночью, трудился до полного изнеможения и еще при жизни был прославлен Богом даром чудес и исцелений. Перед его духовным взором открывалась душа человека. Бог есть любовь, и с Ним, Богом любви, Богом прощения и примирения, через Жертву Господа нашего Иисуса Христа он был в постоянном молитвенном единении. Бога любви и милосердия он носил в сердце, соединяясь с Ним в Таинстве Причастия. Батюшка горел божественным огнем ревности ко Господу, но этот огонь не опалял, а просвещал. В лучах исходящей от него любви согревались десятки тысяч людей.

Могла ли такая духовная сила любви Христовой исчезнуть с преставлением старца? Конечно же, нет. Это могут засвидетельствовать все, кто был на его погребении. От гроба старца исходило чудное благоухание, чувствовалось, что он умер только телом, а духом пребывает с нами, что он будет возносить свои молитвы у престола Божия за всех обращающихся к нему с верой и любовью, по-прежнему изливающейся на всякого приходящего к нему. Об этой неумирающей любви почившего старца свидетельствуют те исцеления и те незримые утешения, что совершаются на его могиле. Творя память отца Серафима, мы, сознательно или бессознательно, хотим пробудить в себе дух христианской любви, покоящейся на живой вере в Бога — Спасителя мира.

Пройдут годы, а этот светоч божественной любви не погаснет и не потускнеет. Он будет гореть все ярче, освещая путь ко Христу грядущим поколениям пастырей и всякой душе христианской.

Приношу сердечную благодарность всем, кто потрудился над созданием этой книги: Димитрию Тяпочкину, внуку отца Серафима, за предоставленные биографические сведения и редкие фотографии; Александру и Ольге Дрокиным за помощь в сборе материалов; протоиерею Валерию Бояринцеву и его супруге Наталии Михайловне за предоставленные воспоминания; Владимиру Пархоменко за фотографии последних лет жизни отца Серафима и всем скромным и боголюбивым душам, коих слишком много, чтобы можно было перечислить, без чьей помощи не удался бы наш труд.

Особо благодарю Его Высокопреподобие архимандрита Алипия, председателя Издательского отдела Свято-Троицкой Сергиевой лавры, за всемерное содействие в процессе издания книги, а также коллектив сотрудников издательского отдела, проделавших большую работу по подготовке книги к печати.

Низкий поклон Его Высокопреподобию архимандриту Исайе (Белову) за его мудрые советы и благожелательную рецензию.

Благодарю приснопоминаемого отца Серафима за его постоянную помощь в создании книги и прошу его предстательства перед Господом и Спасителем нашим Иисусом Христом за всех наших читателей.

Недостойный иеродиакон Софроний, 1998 г.

Предисловие к шестому изданию

Дорогой боголюбивый читатель! Наше повествование об архимандрите Серафиме (Тяпочкине), прежде всего и по преимуществу, документально. Это итог более чем двадцатилетнего поиска свидетельств о жизни и трудах старца, которые расширились и обогатились благодаря письмам читателей, присланным после выхода первого издания книги в 1998 году в издательстве Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Первое издание, как и последующие, были осуществлены по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. За три года она переиздавалась четыре раза, как в России, так и на Украине, общий тираж составил 100 000 экземпляров. Книгу читали насельники Святой горы Афон, православные русские, проживающие в Болгарии, Италии, Польше, Германии, Голландии, США, Канаде, Израиле. Автор также получил отклики от многих людей. Большинство из них никогда не знали отца Серафима лично. Они рассказывали о всевозрастающем почитании угодника Божия, о его предстательстве за них в молитвах пред Господом. В настоящем издании, исправленном и дополненном во многом благодаря читательским письмам, помещены как новые фотографии, так и свидетельства помощи старца, которой удостоились страждущие, обращающиеся к нему после прочтения книги.

В письмах многие признавались, что не могли сдерживать слез, читая о жизни старца Серафима. А те, кто знал его, не могли не написать о своем опыте общения с батюшкой при жизни или уже после его кончины, когда они приезжали в Ракитное на его могилку, рассказывали ему о своих горестях и нуждах с верой в его заступничество за них — больных, одиноких, бесприютных — пред Господом.

Все эти откровения, жизненные истории, обстоятсльства, порой драматические, в которых старец упоминается как духовный пастырь, молитвенник, как целитель, являют собой яркую и убедительную картину христианской святости. Это согревает самые холодные души, смягчает окаменелые сердца, вызывает в людях любовь и благодарность к батюшке, которого они почитают как святого. А как иначе? Отец Серафим исцелял тех, кому бессильны были помочь самые известные врачи; подобно пастырю доброму, он оберегал каждого пришедшего к нему человека при жизни, не оставляет он своих чад и по своем успении, ибо нет силы, которая могла бы разлучить тех, кого соединила любовь, любовь Христова, великая, непреодолимо влекущая, исходящая от Самого Господа. Будучи в таинственном общении с Богом, отец Серафим, преисполненный этой любовью, источал ее при жизни, она не иссякает и сейчас, по прошествии двадцати двух лет со дня его кончины.

Чтобы не сложилось превратного представления о личности отца Серафима, хотелось бы заверить боголюбимых читателей, что автор и в малой степени не стремился приукрасить жизнеописание, и тем более своим повествованием возвести его в ранг святых. По мере сил, он постарался правдиво рассказать и о самом батюшке, и обо всем, что с ним связано, по крупицам собрав и приведя на страницах книги документальный материал, свидетельства духовных чад, воспоминания священнослужителей — учеников и сомолитвенников батюшки Серафима. В книге помещено более 180 фотографий из них 40 ранее не публиковавшихся редких снимков отца Серафима.

Всякий, кто откроет эту книгу, не сможет остаться равнодушным. То, что здесь написано, войдёт в его сердце и растворится в нем, ибо каждое слово дышит правдой и любовью к старцу.

Недостойный иеродиакон Софроний, 2004 г.

Предисловие к двенадцатому изданию

Прошло шесть лет после выхода в 2004 году шестого издания книги Белгородский старец архимандрит Серафим (Тяпочкин), которая переиздавалась пять раз как в России, так и на Украине тиражом 78000 экземпляров. Много писем пришло от читателей из разных уголков России, ближнего и дальнего зарубежья. Авторы писем с трепетной любовью и благоговением благодарят приснопоминаемого отца Серафима за оказанную помощь и молитвенную поддержку в трудные минуты их жизни. В настоящем издании, исправленном и дополненном, помещены свидетельства читателей, что после прочтения книги они пришли к вере в Бога, многие обрели еще одного молитвенника и предстателя за них перед Господом. Пастырский подвиг архимандрита Серафима, его самоотверженная любовь к Богу и ближнему изменили их жизнь, укрепила веру и любовь к людям.

Из мест лишения свободы от узников приходят теплые и задушевные письма, книга о батюшке согревает самые холодные души, смягчает окаменелые сердца, вызывает любовь и благодарность батюшке Серафиму за его молитвы…

«…На днях закончили читать книгу. Читали и перечитывали несколько раз и плакали. Мы благодарны, что Вы донесли до наших огрубелых сердец благую весть об отце Серафиме. Неизвестный раньше нам старец стал столь близким и любезным» — пишут в своем письме-исповеди заключенные Дмитрий и Виктор[2].

Вторая часть книги об отце Серафиме «Подвижники благочестия» посвящена великим старцам — родным ему по духу, одни духовно общались с отцом Серафимам, другие были его духовными чадами: схиархимандрит Андроник (Лукаш, 1888–1974), епископ Стефан (Нкигин, 1895–1963), митрополит Леонид (Поляков, 1913–1990), схиархимандрит Феофил (Россоха, 1928–1996), схишумен Савва (Остапенко, 1898–1980), архимандрит Адриан (Кирсанов), архимандрит Кирилл (Павлов), схиархимандрит Власий (Перегонцев), архимандрит Нектарий (Марченко), схиархимандрит Илий (Ноздрин), протоиерей Владимир Волгин, схииеромонах Амфилохий (Трубчанинов; 1917–2011), протоиерей Анатолий Шатко, Петр Ильич Мельник (1895–1997), Александр Андреевич Галицкий.

Книгу об отце Серафиме читаешь и с радостью и со слезами. О ней хочется говорить непрестанно, показывать ее друзьям и знакомым, делиться ею как великим сокровищем. Ее читаешь не разумом, а сердцем. Она вся пронизана светом, теплом и любовью к батюшке Серафиму.

Низкий поклон директору исторического музея села Сурско-Михайловки Днепропетровской области Ирине Бижко и всем сотрудникам за собранные и предоставленные бесценные воспоминания односельчан за период служения отца Димитрия Тяпочкина в Сурско-Михайловке с 1920 по 1941 год.

Приношу сердечную благодарность всем скромным боголюбивым душам, без чьей молитвенной и материальной помощи не удался бы наш труд.

Автор просит тех, кто желает поделиться своими воспоминаниями об отце Серафиме, либо свидетельствами о его молитвенной помощи, направлять свои письма по адресу: 308007, г. Белгород, 2-й Садовый пер., д. 2, кв. 62. Макрицкому Александру Андреевичу.

Недостойный иеродиакон Софроний, 2010 г.

Часть I. Жизнеописание. Воспоминания духовных чад, исцеления, прижизненные чудеса и свидетельства прозорливости, посмертные явления и чудеса, проповеди

Дивен Бог во святых Своих

(Пс.67:36)

Детские и юношеские годы

Архимандрит Серафим (Тяпочкин) родился 1/14 августа 1894 года в городе Новый Двор Варшавской губернии[3], в благочестивой дворянской семье. Во святом крещении младенец был наречен Димитрием, в честь великомученика Димитрия Солунского (память 16 октября / 8 ноября). Его отец, Александр Иванович Тяпочкин (1861 г. рождения), надворный советник, отставной полковник, бывший командир полка, служил начальником почты и телеграфа в городе Екатеринославе. (Город Екатеринослав с 1926 года стал называться Днепропетровском.) Мать, Элеонора Леонардовна Тяпочкина (1869 г. рождения, в девичестве Маковская, в православном крещении — Александра), дочь премьер-министра польского правительства, вела свое происхождение от богатого и знатного рода. Одна из двух ее сестер, Полина, была замужем за генералом Осетровым. Супруги жили в Ялте при императорском Ливадийском дворце. Двое братьев пребывали в Варшаве и одно время занимали важные государственные посты в польском правительстве (уже после 1918 г.). Один был премьер-министром, другой — министром сталелитейной промышленности Польши (до 1939 г.).

Родители Димитрия были людьми благочестивыми и богобоязненными, отличались душевной теплотой, любовью к Богу и ближним. Господь послал им шестерых детей — троих сыновей и трех дочерей. Димитрий был последним ребенком в большой и дружной семье Тяпочкиных. Уже в детстве было очевидно для окружающих Божественное благоволение к этому избраннику. С детства Димитрий полюбил храм и часто убегал с занятий на богослужения. «На деньги, данные для обеда в школе, — вспоминает его сестра Надежда Александровна, — он покупал свечи в храме». Пример добродетельной жизни родителей, их стремление памятовать о Боге, ходить пред лицем Его не могли не повлиять благотворно на впечатлительный ум и чистую душу отрока Димитрия.

В роду Тяпочкиных не было ни одного священнослужителя, отец Серафим был первым. Его старший брат, Константин, служил в кадетском корпусе при императоре Николае II и был расстрелян большевиками в 1922 году. Второй брат, Александр, также погиб в смутное революционное время. Сестры Мария и Елена стали врачами, а Надежда — домохозяйкой, воспитывала своих детей.

Отец семейства, Александр Иванович, скончался после болезни в 1913 году, а мать, Александра Леонардовна — в 1930 году. После смерти отца семья переезжает в Брест и проживает в крепости. Во время Первой мировой войны, когда немцы приблизились к Бресту, семья возвращается в Екатеринослав.

В 1901 году, в семь лет, Димитрий был досрочно принят в Варшавское духовное училище. С юного возраста мальчик чувствовал зов Божий и свое священническое призвание.

Ему казалось, что нет ничего важнее в жизни, чем служение Богу и ближним. У него появилась тяга к уединению. Со своими сверстниками он почти не играл, ему было хорошо, когда он оставался один. Любимым занятием его было чтение духовных книг и жития святых. Тихо мерцала у икон лампада, за чтением он не замечал времени. Стремление к Богу, искание Царства Божия и правды Его, любовь к молитве становилась в юном сердце отрока добрым семенем, из которого потом выросла крепкая христианская душа.

«Когда настало время моего учения, — вспоминает отец Серафим, — отец взял меня с собой на богослужение, в котором принимали участие выпускники духовного училища: Это богослужение глубоко запало в мою детскую душу, я просил отца определить меня на учение в духовное училище. Желание мое было исполнено».

1903 год — время прославления преподобного Серафима Саровского — девятилетний Димитрий запомнил на всю жизнь. Уже в пять лет он прочел житие старца Серафима и на протяжении всей своей жизни любил и почитал преподобного Серафима как своего небесного покровителя, постоянно чувствуя благодатную связь с ним.

В 1911 году, испросив благословения родителей, Димитрий поехал в г. Холм (ныне г. Хельм, Польша) поступать в духовную семинарию[4], где окончательно укрепился в своем стремлении к пастырскому служению… Бричка раскачивалась и поскрипывала, подъезжая к городу с простым названием Холм. В бричке сидел юноша, это был семнадцатилетний Дмитрий Тяпочкин.

Вскоре показался и сам Холм. Весь город лежал в низине и только на высокой горе возвышался белый кафедральный собор. Вокруг собора росли вековые липы и вязы, но они не закрывали его небесную красоту. Дмитрий долгим взглядом посмотрел на возвышавшийся над городом собор и медленно перекрестился. Бричка подкатила прямо к зданию семинарии. Он, взяв свой нехитрый багаж, направился к двери. Холмская семинария была небольшая и благоустроенная. В ней учились не только дети священников, как в большинстве других семинарий, но и дети учителей, чиновников, крестьян. Одно время ректором семинарии был архимандрит Тихон (Белавин), будущий патриарх Московский и всея Руси, который устроил в семинарии второй храм в честь только что прославленного святителя Феодосия Черниговского. В этом храме совершались ежедневные богослужения, и семинаристы пели там на клиросе, каждый класс один раз в неделю.

Обстановка в семинарии была непростой. Холм был польским и на половину католическим городом. Часть местного русского населения оставалась в унии. Большим влиянием в городе пользовались еврейские общины.

Будучи учащимся семинарии, Димитрий был серьезен, молчалив, избегал любых праздных разговоров, не участвовал в развлечениях и розыгрышах семинаристов, больше любил читать под партой Евангелие, за что его звали «монахом». Такая настроенность способного, преуспевающего в учебе, глубоко верующего, скромного, склонного к аскетизму юноши, не укрылась от взоров окружающих. «Меня приблизил к себе преподаватель семинарии — иеромонах Даниил[5], родной брат инспектора Московской Духовной академии, тогда архимандрита, Илариона (Троицкого)[6]; меня принял под духовный отеческий кров незабвенный отец — ректор семинарии архимандрит Серафим»[7] — вспоминал батюшка. Отец-ректор полюбил богобоязненного юношу и оказал благотворное влияние на его духовное формирование.

Димитрий Тяпочкин благополучно поступил в семинарию и стал прилежно учиться. Он и раньше любил читать Библию, особенно Евангелие, но теперь его знания стали приобретать порядок и полноту. Семинаристы изучали историю сотворения мира, создание человека и первое грехопадение людей — как человек отпал от Бога.

Человек, рождаясь в мир, не выбирает ни места своего рождения, ни времени. Но мир, в который он приходит, уже другой, чем до прихода Спасителя. Христос приносил Себя в жертву не только за тех, кто жил во время Его пришествия, но и за давно умерших (Он даже в ад сошел, чтобы освободить их от мучений). Христос освободил от рабства греха и тех, кто жил или живет на земле после Его Воскресения. Человек, приходящий в мир в любое время, не одинок, потому, что его знает Христос, Который страдал за него. Смысл жизни каждого человека — узнать по-настоящему Христа. Господь открывается каждому, кто хочет Его встретить. Самая прямая и хорошо известная дорога к этой встрече — Святая Православная Церковь.

Главной святыней Холмского собора была очень древняя икона Божией Матери, память ее праздновалась в сентябре, в день Рождества Пресвятой Богородицы. В этот день в Холм стекалось множество народа из всех окрестных сел и деревень, и праздник всегда был поистине всенародным. Икона эта была удивительной. Сохранилось предание, что Холм основал князь Владимир, крестивший Русь. Однажды он был в тех лесах на охоте и заблудился. Ища выхода из леса, он набрел на место, которое ему так понравилось, что он решил основать город, построить церковь и подарить ей икону Божией Матери. Эта икона, написанная на холсте, наклеенном на доску, была привезена из Греции. В то время, когда жил князь Владимир, а может даже и раньше, это была настоящая святыня. Она пережила нашествие татар, завоеватели сорвали с нее золотую ризу и нанесли удар острым кинжалом, от которого на лике остался большой шрам. Неоднократно ее пытались украсть, и икону приходилось скрывать от похитителей, закапывая в землю. Димитрий любил приходить в собор до начала службы, чтобы постоять в тишине, помолиться перед древней святыней. Он смотрел на лик Богоматери, которая заботливо взирала на всех приходящих к Ней. Божия Матерь любила и жалела страждущий народ, который пел Ей свои простые, трогательные песнопения: «Пречистая Дево, Мати Холмского краю, яко на небе, так и на земле Тя я величаю». Глядя на нескончаемый поток людей, приходящих к Пресвятой Богородице, у Димитрия ещё больше разгоралось желание быть священником и молиться перед Господом Иисусом Христом и Его Пречистой Матерью за свой народ.

В связи с началом Первой мировой войны Холмскую Духовную семинарию эвакуировали в Москву.

С 1917 года был введен такой порядок: студентов, окончивших Духовные семинарии, светские средние и высшие учебные заведения по I и II разряду, принимали в Духовную академию без экзаменов.

В 1917 году по окончании семинарии по первому разряду Димитрий продолжил учебу в Московской Духовной академии — в одном из крупнейших центров духовного образования России, оказавшей огромное влияние на развитие религиозной и философской мысли.

…Любовь к обители Преподобного Сергия и ее святыням отец Серафим пронес через всю жизнь. Димитрий хорошо знал древнееврейский язык и, учась в академии, подрабатывал репетиторством, получая в те голодные годы за урок только ужин. С большой теплотой отец Серафим вспоминал преподавателей академии, среди которых был отец Павел Флоренский. Его фотография висела рядом с фотографией епископа Игнатия Брянчанинова в келье старца. В последние годы своего дореволюционного существования (до закрытия в 1919 г.) Московская Духовная академия находилась в зените своей славы. Здесь преподавали такие знаменитые профессора, как епископ Феодор (Поздеевский)[8], С.С. Глаголев, отец Павел Флоренский, И.В. Попов, архимандрит Иларион (Троицкий)[9], будущий священномученик, ныне причислен к лику святых, Д. Введенский, С.И. Соболевский и др. Яркими событиями в жизни академии 1917–1918 годов были оживленные диспуты при защите магистерских и докторских диссертаций, блистательная лекция архимандрита Илариона в защиту патриаршества, посещение вновь избранным Святейшим Патриархом Тихоном академии и совершение им богослужения в Покровском академическом храме.

В марте 1918 года Советское правительство подписало Брест-Литовский мирный договор. По этому договору от России отторгались Польша, Финляндия, Прибалтика, Украина, часть Белоруссии, Крым и Закавказье.

Из 350 находящихся в Польше храмов и монастырей осталось верных Православию лишь 50. Остальные были или закрыты, или обращены в костелы. Можно сказать, что Православная Церковь в Польше стала гонима.

Отец Серафим жил в такое время, когда в России группа людей, называвших себя большевиками, увлекла народ идеей отвергнуть Бога и построить на земле «счастливую жизнь» по своим понятиям о счастье и справедливости. Народ поверил в эти призрачные идеи и пошел за большевиками. В 1917 году в стране произошел переворот, большевики захватили власть и стали строить «новую жизнь». Построение счастливого общества утверждалось кровавыми методами.

Основой прежней жизни была Церковь и вера в Бога. Поэтому, закрывая монастыри и церкви, арестовывая священников и монахов, расстреливая их, они боролись с Самим Богом. Эту власть так и стали называть — богоборческой. Времена были очень тяжелые. Голод, разруха, царящее по всей стране беззаконие. Большевики сажали в тюрьмы не только священнослужителей или верующих людей, но и вообще всех, кто не поддерживал Советский строй или подозревался в этом. Новые правители опасались за свою власть, за свою жизнь и в каждом видели своих противников. Тюрем не хватало по всей необъятной России, особенно на Севере и в Сибири, были построены специальные лагеря для заключенных, куда вместе с преступниками попадало много ни в чем не повинных людей.

В 1918 году декретом Совета народных комиссаров Церковь была отделена от государства, а школа — от Церкви. Во всех учебных заведениях отменялось преподавание Закона Божия, из них выносили иконы, ликвидировали домовые церкви. Повсеместно закрывали духовные учебные заведения. Занятия в академии продолжались до Великого поста 1919 года, а затем студенты были распущены[10].

«Господь судил недолго быть мне в академии. В 1917 году я поступил, а в 1919 году академия была закрыта. Время мною проведенное в стенах Свято-Троицкой Сергиевой лавры осталось для меня неизгладимым на всю жизнь», — вспоминал батюшка.

Димитрий Тяпочкин вернулся в Екатеринослав. В селе Сурско-Михайловке Екатеринославской губернии ему предоставили место преподавателя географии. Там он познакомился со своей будущей супругой Антониной, преподавательницей математики. Родители ее были благочестивые христиане, происходили из дворянского рода. Они с радостью благословили свою дочь выйти замуж за будущего священнослужителя. Намеченная свадьба не состоялась: Димитрий заболел тифом и проболел целый год. Они венчались только в 1920 году.

Рукоположение. Служение Церкви в священном сане

…Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною.

18 октября 1920 года епископ Евлампий[11], викарий Екатеринославской епархии, рукоположил Димитрия во диакона, а в день памяти святого апостола и евангелиста Луки, — во пресвитера. Хиротония была совершена в Свято-Тихвинском женском монастыре города Екатеринослава.

Пастырское служение отец Димитрий проходил в Екатеринославской епархии в смутное время, в обстановке гонений на Церковь и расколов. После рукоположения во священный сан, с 1921 года иерей Димитрий Тяпочкин служил в церкви Первоверховных апостолов Петра и Павла села Сурско-Михайловка Солонянского уезда Екатеринославской епархии.

Если поставить вопросы: где берет начало благодатный источник пастырского служения Богу и людям — светоч Православия старец архимандрит Серафим (Тяпочкин)? В каких условиях выкристаллизовался его характер и укреплялся дух будущего подвижника, сердце которого было преисполнено Христовой любви к людям? То мы с уверенностью можем ответить словами самого старца, написанными в прошении Высокопреосвященнейшему Гурию[12], архиепископу Днепропетровскому и Запорожскому в 1957 году, где он просит владыку не переводить его из села в город, дабы не потерять то духовное сокровище, которое так бережно собирал он от юности своей в продолжение всего пастырского пути. В прошении отец Дмитрий пишет:

«Ваше Высокопреосвященство, высокопреосвященнейший владыко, при всем своем старании, никак не могу представить себе свое служение и жизнь в городе. Когда бываю в нем, выезжая из него, считаю себя счастливым, городом я тягощусь. «Мне любезна пустыня» могу сказать словами сет. Григория Богослова. Путь своей пастырской жизни я начинал, проходил и прохожу в сельской тиши. У меня сложились определенные правила духовной и личной жизни. Изменить их сейчас, в условиях городского служения и жизни мне будет трудно.

Не по летам своим я немощен телом (14 лет в заключениях и ссылках). В продолжении своего пастырского пути имею дерзновение сказать, что не о себе только я заботился, но и о других (Флп.2:4). Да будет же мне позволено ныне некую часть внимания уделить и себе самому. Если же в селе я не могу восстановить свое здоровье, то могу ли я надеяться на это в городе. Больше того, я опасаюсь, что в городе мое здоровье еще более истощится, а в духовной жизни я могу потерять то духовное сокровище, которое так бережно собирал от юности своей и в продолжении всего пастырского своего пути.

Припадая к святительским стопам Вашего Высокопреосвященства, смиреннейше прошу прощения и слезно прошу не перемещать меня в город. Прошу святых молитв Вашего Высокопреосвященства, всегдашний молитвенник и слуга протоиерей Димитрий Тяпочкин».

(Настоятеля Свято-Архангело-Михайловской

церкви села Верхний Такмак Черниговского района Запорожской области.

От прот. Димитрия Тяпочкина)

18 мая 1957 года.

«Мне любезна моя пустынь, — это село Сурско-Михайловка» — говорит батюшка. Чтобы нам лучше понять в какое сложное время пришлось начинать свое пастырское служение молодому отцу Димитрию, вернемся в историческое прошлое Сурско-Михайловки. Прихожане с первых дней прониклись уважением к молодому священнику за его ревностное и самоотверженное исполнение Христовых заповедей. Они единодушно избрали его председателем комитета помощи голодающим. Обильные пожертвования односельчан позволили отцу Димитрию помогать не только своим обездоленным прихожанам, но и голодающим близлежащих сел.

Жители этого села отличались сложной и неоднозначной трактовкой исторических событий — село казацкой вольницы… Оно раскинулось в глубокой балке, вольготно и просторно было ему в долине речки Суры. Раньше оно так и называлось — Великие Вольные Хутора. Основанное запорожским казаком Никитой Леонтьевичем Коржом, село принимало всех, кто хотел быть хозяином на прекрасных черноземных землях, иметь достаток и процветание. Бывало время, когда жители села принимали и тех, у кого были проблемы с властями.

«…Местность низменная, сырая» — записано в справочной книге Екатеринославской епархии за 1913 год. Наличие десятков озер из сточных весенних ручьев, высокий уровень грунтовых вод — 12 километров сплошной грязи, улицы — понятие весьма условное, не приносили особых неприятностей жителям и не были преградой для наплыва населения. Село, в котором труд был главным мерилом ценностей, в окружении помещичьих владений, считалось островком благополучия, и многие мечтали «перемахнуть через гору», чтобы сбросить ярмо крепостной зависимости и насладиться свободой.

Какое же село без церкви? Хутор! Церковь от времен казацких возникла в селе еще в 1835 году. Основатель его — Никита Корж, строго чтил духовные традиции запорожского казачества. И когда небольшая деревянная церквушка сгорела от удара молнии, старый казак на 104 году жизни лично собирал подаяния на строительство новой церкви. Но от простуды слег и преставился в 1835 году. Содействием Никиты Коржа церковь в Михайловке действительно восстановилась. «При подножии алтаря ея ищи преданий источника, кому он приятен», — писал в 1842 году архиепископ Екатеринославский, Херсонский и Таврический Гавриил (Розанов), который лично был знаком с Никитой Коржом и приглашал его для духовных бесед.

Благодарные односельчане с почестями похоронили останки тела Никиты в ограде вновь отстроенной церкви. На надгробии установили крест из чистого золота.

Церковь способствовала развитию образования в селе, первая школа — церковно-приходская. Позже открыли школы: министерскую, земскую, ремесленное училище.

Октябрьский переворот 1917 года никак не сочетался в умах людей с лучшим «новым миром». Люди «в штыки встретили советскую власть». Их бунтарские корни проявились в полной мере. К тому же в село, как сточные весенние воды, хлынули из окрестностей все, кто не принял новые порядки. Сурско-Михайловка превратилась в «базу местной контрреволюции».

В это непростое время в 1919 году в селе появился молодой, интеллигентный человек дворянского происхождения — Дмитрий Александрович Тяпочкин.

Пришел в село из города Екатеринослава, чтобы найти работу.

В Екатеринослав он вернулся сразу же после закрытия Московской Духовной академии. В городе проживали его мать и родственники.

Возвращение в Екатеринослав совпало с освободительными соревнованиями — так в украинской истории называют период 1917–1920 гг. Во время противостояния разных властей и режимов, власть в Екатеринославе менялась до двух десятков раз.

Летом 1919 года город русской интеллигенции Екатеринослав встречал Добровольческую армию Деникина. Но надежд белогвардейцы не оправдали, армия не смогла навести порядок: в городе продолжались расстрелы, погромы, безработица, голод, мародерство. Не работали предприятия, был введен налог на содержание войска… И Дмитрий Тяпочкин оказывается в селе Сурско-Михайловка, в 40 верстах от Екатеринослава.

В селе на широкой площади стояла красавица церковь, названная в честь святых Первоверховных апостолов Петра и Павла. Она напоминала учителю Дмитрию Тяпочкину о его истинном пастырском призвании. В ту пору в церкви настоятелем служил отец Михей Журавель, родом из Мариуполя, диаконом был отец Кирилл.

В соседнем селе Николаевка (Кар-Хутора) в условиях террора Гражданской войны буденновцы Первой конной армии, контролировавшие выполнение продразверстки, расстреляли отца Антония. Причиной послужила нехватка материи на звезды и петлицы новобранцам, и они решили восполнить это за счет красных «поповских риз» (этот случай рассказал р. Б. Виталий — духовное чадо отца Димитрия, псаломщик Свято-Покровского храма поселка Таромское Днепропетровской области).

По просьбе жителей Николаевки диакон Кирилл перешел служить в Николаевку, а на его место, в Петро-Павловский храм, отец Михей пригласил отца Димитрия Тяпочкина.

Мужики — оплот сельской громады — нутром учуяли в молодом священнике ревностного защитника и ходатая за них перед Богом.

Предвзято к батюшке отнесся только молодой атаман Трифон Гладченко, националист, не местный. Быстрый на расправу, Трифон, улучив момент, повел отца Димитрия в поле, чтоб свести с ним счеты. Случайно увидевшая их женщина сообщила об этом жителям села, и мужики, оседлавши лошадей, прихватив оружие, догнали Трифона и вернули батюшку, сумев договориться с непокорным атаманом.

Жители села приняли отца Димитрия под свою опеку, «бесхитростного, настоящего, истинного батюшку», который, по выражению Екатерины Танцюры «сильно пропадал верою»…

Отец Михей был уже в летах, и всю работу в приходе осуществлял отец Димитрий, который «все наперед шел». Иногда уходил из села, служил в других приходах благочинным, так как многие священники после революции были убиты и замучены.

Семья батюшки проживала в Сурско-Михайловке. Селяне собрались и справили им хату, бабы сделали мазку, побелили. Люди снесли рушники, рядна. Но все же семья жила бедно-бедно. Батюшка никогда не брал деньги за требы, а панихиду раздавал людям. Мария Дворецкая вспоминает: «До войны мы с Тяпочкиными были соседями, жили на озерах. Я дружила с девочками, часто бегала к ним в гости. Помню в передней комнате, где мы играли, стоял длинный деревянный стол, ничем не покрытый, и такая же лавка. Мы, дети, прыгали со стола на лавку, а потом на пол. А вторая комната служила им всем за спальню».

В 1927 году умирает отец Михей, и приход в селе возглавляет отец Димитрий. Период служения в церкви отца Димитрия был расцветом духовной жизни в Сурско-Михайловке. Здание церкви не могло вместить всех желающих. Церковь была построена крестообразно, срублена без единого гвоздя. Стены и купола окрашены в голубой цвет, так что в ясную погоду она сливалась с лазурью неба. Возле церкви — деревянная колокольня — на 5 или 6 звонов. «Как зазвонят — сердце мрет, а ноги сами несут в храм», — вспоминает Мария Дворецкая.

При церкви был склеп, где покоился прах Никиты Коржа — основателя села, и могилы нескольких священников. «Отец Димитрий строго следил, чтоб горели лампады на могилах повсякчасно…», — говорит Оляна Иванченко.

Имелись и хозяйственные постройки — амбар (сейчас перестроенный в школьный спортивный зал), конюшня для лошадей. Трапезная для прихожан, которые приезжали издалека, так как приход отца Дмитрия состоял из нескольких приселков.

Мария Горленко еще помнит то время, когда в церкви «не протолпишься». Люди стояли и за церковью, а на праздники и церковная площадь была заполнена людьми.

Количество населения возрастало, и по решению сельской общины был заложен высоченный каменный фундамент новой церкви, освященный отцом Димитрием. По рассказам очевидцев, в то время, это событие было знаменательным, приезжало много духовенства, в том числе и из России.

…Мария Дубина «не могла спокойно спать», первая из села начала собирать сведения об отце Димитрии. Она успела записать воспоминания р.Б. Матроны (1904 г.р.): «Когда Мария показала ей фото отца Димитрия, она начала так громко рыдать и рассказывать, что таких священников как отец Димитрий она больше не встречала. Он всецело был предан Богу. Когда он молился, бил земные поклоны, то на земле образовывалась ямка и место окроплено слезами. Как его все любили! Церковь была большая, с верхним клиросом, людей ходило много. И когда батюшка выходил из алтаря, каждому хотелось взять благословение. Любили его за доброту и за его молитвы…

Службы батюшка служил так, что никто не сомневался: Бог рядом».

Отец Екатерины Танцюры Онуфрий Соколенко был старостою при храме. Он стал просить батюшку сокращать службы, которые в воскресные дни или праздники длились до 2–3 часов дня. Батюшка на это не пошел, но благословил тихонько уходить из храма тем, кто не выдерживал. Таких было немного: матери с детьми, которые просили есть, некоторые больные. Все ждали благословения и проповеди. На проповедях батюшка всегда плакал. Почему? Люди по-разному это толкуют. Может, обличал чужие грехи… своими слезами. Мария Турочкина подметила это: «Хиба ж вин всих переплаче…»

Слава Богу, жива еще Мария Горленко, которая поведала следующее. В их благочестивой семье по просьбе родителей девочки помогали «по свободе» матушкам. Она — матушке отца Михея Марии, а ее сестра — Анна — матушке отца Димитрия Антонине. Анна рассказывала, что сразу после службы отец Димитрий приходил домой в свою комнату, закрывался, вставал на колени и долго-долго молился. В дверях была щель, и Анна периодически заглядывала: «Ага… молится. Значит, обед откладывается…». Получается, что в воскресный день, он целый день был на молитве. Екатерина Танцюра говорит: «Как станет на колени — так до утра: молится без конца и краю».

Когда батюшка молился, никто не смел заходить в его комнату. Селяне с пониманием относились к этому. Они терпеливо поджидали его летом, сидя на траве, зимой — в передней. Правда, был случай, когда правило это было нарушено. Свидетельствует Екатерина Танцюра: «Однажды отец мой Онуфрий (староста) утром пошел к батюшке за ключами от церкви и хотел с ним поговорить. Матушка вынесла ключи и сказала, что батюшка на коленях с ночи. Отец пришел в обед — картина та же. К вечеру во дворе отца Димитрия стали собираться люди, принесли еду: белый хлеб, грудку сыра да кружку сметаны. Осмелились зайти в комнату: батюшка стоял в слезах на коленях перед образами. Одна женщина всплакнула, другая тихо окликнула: «Батюшка, Вы поешьте, и мы пойдем по домам».

Батюшка любил молитву. Его молитва была неисчерпаема. На молитве время для него останавливалось: сутки прошли или вечность — это не имело значения. С такой усердной молитвой великие старцы отрекались от мира, уединялись, чтобы стяжать Благодатные Дары и уже потом, обновленными нести их людям. Но отец Димитрий не мог позволить себе этого. Он был приходским священником, имел семью, детей.

Его жизнь проходила на глазах у всех односельчан и прихожан, которые знали буквально каждый шаг своего пастыря. Люди всегда были при нем, при этом не мешали ему и не раздражали. Они шли к нему за советом «чуть — шо — до отца Димитрия»… и просто так, чтоб увидеть. Ему открывалась каждая душа, ему доверяли самое потаенное. Евдокия Стесенко: «Отец Дмитрий знал обо мне то, что никто не знал». Дети, увидев батюшку, окружали его, а малые просились на руки. Говорит Оляна Денисенко: «Моя Надя как ботюшку узрит — на коленки просится, и крестится, крестится…». А с мужиками — особые отношения — уважительные, на равных… И всех он жалел, жалел, жалел… Несомненно, здесь начинались истоки той особенной, всепрощающей, «беспредельной, безоглядной любви к каждому человеку».

Из воспоминаний Параскевы Сахновской.

Где-то в 1928 году мой отец собрал хороший урожай арбузов. Домой привез полную гарбу (подвода с высокими бортами), а арбузы в тот год уродились огромные, как ведра.

К нам пришел отец Димитрий. А во дворе большая собака. Пес метнулся и встал лапами отцу Димитрию прямо на грудь. Батюшка застыл. Мой отец отозвал собаку. По какому делу приходил отец Димитрий неведомо, но после разговора мой отец говорит: «Я не буду выгружать всю гарбу, а отвезу немного Вам». На что батюшка Димитрий сказал: «Да что ж это Вы будете тратиться?» — «Да мы ещё не все собрали» — ответил мой отец.

Отец Димитрий был очень хороший человек — так всегда отзывался о нем мой отец Василий Корнеевич, который был знатным человеком в округе. Он хорошо знал технику, имел запчасти, охотно делился с другими и давал нужную консультацию. Во дворе у нас была олейница (маслобойня) и ещё стояли жернова, где можно было шеретовать (очищать) просо.

А что касается победно шествующей советской власти, то ее красноречиво характеризует расхожая и в наши дни поговорка: «Да, я — за советскую власть, но — в другом селе». Районное начальство закрывало глаза на «кулацкий очаг», который уже не тревожил разбоем и бандитизмом. Село расцветало. Односельчане, чтобы разобраться в сути, во всем советовались с батюшкой: растолкует, утешит и подаст каждому надежду. Через батюшку люди находили гармонию между собой и миром. Его слово спасало тех, кто хотел спастись.

Совсем недавно дед Андрейченко сказал: «За Дмитрием все село жило — оце и все… Не понимаете? Как баба за толковым мужиком — шо ище скажешь?»

А Оляна Денисенко все время твердила: «Страшно хороший батюшка». Почему страшно? Из долгих объяснений бабы Оляны стало ясно, что было в батюшке что-то величественное и непостижимое, что было сродни Богу.

Ей вторит Мария Дворецкая: «Батюшка похож на Иисуса Христа…»

До начала 30-х годов в Сурско-Михайловской волости сформировалось зрелое гражданское общество. Церковь, а не сельсовет задавал тон жизни. Церковь была поддерживаема народом, священник выступал духовным лидером, а все дела совершались по благословению отца Димитрия. Несмотря на пестрый национальный состав, сельская громада отличалась сплоченностью и единодушием. Село никогда не голодало. Малоимущие были, инвалиды и многодетные. Все они были на строгом учете у батюшки Димитрия и регулярно получали помощь из церковного амбара: муку, зерно, подсолнечное масло. Со слов Марии Горленко батюшка особенно беспокоился о таких прихожанах с приселков — Верминчина, Новотарасовка, Богдановка и других. Батюшка часто добирался к ним через овраги, по бездорожью, наведывая их, исполняя требы и помогая материально.

Период насильственной коллективизации принес неисчислимые беды в село. На помощь местным властям приехали «сознательные» рабочие из Днепропетровска и Днепродзержинска (Камянского).

За одну ночь ГУЛАГ проглотил в 1929 году самых состоятельных и непримиримых единоличников.

А с 1932 года в селе начался террор голодом. Святой Иоанн Кронштадтский писал, что «мы не можем влиять на ход истории, но мы можем сделать выбор в ту или другую сторону». Люди предпочитали умереть, чем расстаться со своими кровными 11–12 десятинами земли. Чтобы заставить написать заявление в один из пяти колхозов, под видом хлебозаготовок конфисковывали у крестьян зерно, овощи, хозяйственную и домашнюю утварь.

Мария Турочкина хорошо помнит, как «люди падали и умирали на ходу».

В эту страшную пору в 1932 году у батюшки Димитрия умирает маленький сын Владимир, следом, не дожив до годика, — второй сын Алексей. Это было тяжелым испытанием для любящих родителей.

Люди сочувствовали батюшке, каким-то немыслимым образом привели во двор корову, чтобы поддержать оставшихся детей и спасти матушку от чахотки… Но власти узнали — корову конфисковали, а Тяпочкины попали в списки раскулаченных … В 1933 году от туберкулеза скончалась матушка Антонина. Семья батюшки голодала. На его попечении осталось трое несовершеннолетних дочерей: старшая Нина (1921–1994 гг.), впоследствии работала в больнице главрачом; Людмила (1924–1995 гг.), была медсестрой; младшая многодетная Антонина (1926–2004 гг.), была домохозяйкой в своей семье. Но более всего батюшка заботился о прихожанах…

Одна из них — Оляна Денисенко. У нее уютная хата. Образа в рушниках. В божнице — фотография отца Димитрия. На разговор идет тяжело. Все время плачет. Вот ее рассказ:

«Мы же свои с отцом Димитрием. Ну, как одна семья. Тато уважали батюшку. Помню, тато вынули дротик из настенной керосиновой лампы — Мишку наказать, ослушался тата. А тут отец Димитрий на пороге. Увидел: «Олекса, а ну… Олекса — все». Тато обмяк и повесил назад дротик. А отец Димитрий перекрестился на образа и сказал: «Будет он у тебя учиться в городе». Так и вышло, Мишка стал капитаном.

Тата забрали в 1932 году за кочан пшинки (кукурузы). Батюшка Димитрий нас не покинул, заменял нам отца, чем мог, помогал матери. И мы все семеро, с Божьей помощью, пережили голодовку».

Одарка Костенко: «Я поняла, почему так долго живу, для чего дожила до сегодняшнего дня. Чтобы рассказать, сколько людей отец Димитрий спас в голодовку подаянием. Вы ж не знаете, а я знаю… Ось тут его и хата стояла. Все голодающие до его дому и церкви тянулись. А что он мог дать? Крохи. Спасал причастием и словом. А сам — одни очи и ряса…»

Батюшка много молился. Проявлял ко всем сострадание и участие. Вместе со всеми испил чашу горести и лишений, но сохранил при этом нравственный облик. Его непоколебимая вера вселяла надежду в сердца людей.

В это тяжелое время батюшка служил панихиды по умершим и помогал голодающим. «На улице из кирпичей сложили печку, ставили котел, «варили борщи, и нас, голодающих, кормили…» вспоминает Мария Турочкина.

Ох, как не понравилось это местным властям! Бесконечные списки поминаемых за панихидой убиенных и умерших от голода селян. И это во время победно шествующей второй «безбожной пятилетки». Власть раздражало, что сельский священник в своих молитвах поминал умерших от голода. На батюшку Димитрия продолжались гонения.

Из воспоминаний Евдокии Стесенко. «Как сейчас вижу эту церковь — каменный фундамент, черепичный пол. Купола небесного цвета глаз радуют, а звоны сердце жалью переполняют. При церкви хор был. Хористы — Наталия Гуня, Полина Танцюра, Полина Ситало, Дарья Плыска… Бывало, как затянут, им подпевают, человек 40 в хоре было… Плачет батюшка Димитрий, и мы все плачем. Помню, перед разгромом церкви во время службы зашел в храм конвой. Не наши, видно, из района. Сняли фуражки, окликнули батюшку. Тот даже голову не повел в их сторону. Окликнули громче. Батюшка не обращает никакого внимания. Тогда старший, с кобурой, процокал через всю церковь и остановился прямо перед батюшкой. А хор поет, а батюшка правит… Старший поднял руку, чтоб одернуть отца Димитрия, да, видно, передумал, махнул рукой и быстро удалился…»

…С 1921 по 1936 год отец Димитрий состоял благочинным церквей Солонянского района Днепропетровской епархии. Это были годы самой жестокой борьбы безбожной советской власти с Церковью. Повсеместно происходило осквернение святынь, разрушение храмов и обителей, гонения на священнослужителей. Впоследствии батюшка вспоминал, что в то тревожное время, когда хитон Церкви был раздираем также обновленчеством, самосвятством и другими расколами различных направлений, он деятельно боролся с ними, отстаивая чистоту православного учения, и вел вверенную ему паству по пути, проложенному Святейшим Патриархом Тихоном. Как говорил сам отец Серафим, Святейший Патриарх поручил ему, благочинному, изымать антиминсы из закрытых церквей, захваченных живоцерковниками[13]. Он говорил: «Я замечал, что с ними невозможно бороться, и изымал антиминс из захваченных ими церквей». За это миссионерское служение он был награжден Святейшим Патриархом Тихоном Патриаршей грамотой.

В своих воспоминаниях об отце Серафиме Высокопреосвященный Никодим, митрополит Харьковский и Богодуховский, пишет: «Архимандрит Серафим (Тяпочкин) рассказывал в середине 1970-х годов архимандриту Геннадию, впоследствии схиархимандриту Григорию (Давыдову) о тех трудностях, которые встречались отцу Серафиму, когда он служил в Днепропетровской епархии в 20-е годы XX столетия, упоминая имя Елисаветградского архипастыря Онуфрия (Гагалюка)[14]. Владыка Онуфрий призывал к себе священнослужителей и просил их сохранять веру православную, не поддаваться на различные провокации и соблазны. Через шесть дней владыка Онуфрий был арестован и заключен сначала в Одесскую тюрьму, а затем в Днепропетровскую.

Там отец Серафим и встретился с владыкой Онуфрием и просил молитв у святителя на стойкость и сохранение веры православной в это тяжкое время»…

В двадцатом столетии, в эпоху невиданных по своим масштабам, коварству и жестокости гонений за веру, Промыслом Божиим посылаются священнослужители, способные выстоять в годину огненных испытаний. Их жизнь и смерть — убедительнейшая проповедь истинности Христова дела. Уразумев волю Спасителя, они сохранили верность своему призванию до смерти.

Вслед за Иисусом — Вечным Первосвященником и Ходатаем Нового Завета — они вошли во святилище со своею кровию: да очистятся грехи людские, ибо без пролития крови не бывает прощения (Евр.9:22).

Святитель Иоанн Златоуст писал: «Почитать святого — значит участвовать своею жизнью в его подвиге», а подвиг неисчислимого сонма священнослужителей, иноков мирян, которые в годы репрессий на Святой Руси отдали на алтарь Церкви Христовой свою жизнь, велик и славен.

Первый Всероссийский Священный Собор 5/18 апреля издал Определение о мероприятиях, вызываемых происходящим гонением на Православную Церковь и 9-й пункт этого определения гласит: «Поручить церковному управлению собирать сведения и оповещать православное население посредством печатных изданий и живого слова о всех случаях гонения на Церковь и насилия над исповедниками Православной Веры».

Подвиг исповедничества первых христиан и их страдания за Христа научили сотни тысяч людей умирать с верою, молитвой и покаянием за веру христанскую, вступать в единоборство с силами ада за Святую Церковь.

Никакие трудности жизни, расколы, унижения, клевета и политические обвинения, узнические испытания, умерщвления не могли отлучить их от любви Божией (см. Рим.8:35), посеять в них мрак неверия и вражды против своего Творца, превратить их совесть в поле страстей и беззакония.

На юбилейном архиерейском соборе в 2000-м году прославлены поименно в лике святых 1478 новомучеников и исповедников российских, в том числе Белгородские святители-новомученики: епископ Никодим (Кононов, 1871–1919)[15]; архиепископ Онуфрий (Гагалюк, 1889–1938); епископ Антоний[16] (Панкеев, 1892-1938); священник Митрофан Вильгельмский (1883–1938); священник Александр Ерошов (1884–1938); священник Михаил Дейнека (1894–1938); священник Матфей Вознесенский (†1919); священник Виктор Каракулин (1887–1937); священник Ипполит Красновский (1883–1938); священник Николай Садовский (1894–1938); священник Василий Иванов (1876-1938); священник Николай Кулаков (1876–1938); священник Максим Богданов (1883–1938); священник Александр Саульский (1876–1938); священник Павел Попов (1890–1938); священник Павел Брянцев (1889-1938); псаломщик Михаил Вознесенский (1900-1938); псаломщик Григорий Богоявленский (1883-1938).

Ни жизнь, ни смерть, ни теснота, ни гонения, ни голод, ни опасность, ни мен не могли отлучить его от любви Божией. Все это им преодолевалось, по слову апостола, силою Возлюбившего нас (Рим.8:35,37).

Епископ Амвросий (Гудко, †1918) говорил: «Мы должны радоваться, что Господь привел нас жить в такое время, когда можем за Него пострадать. Каждый из нас грешит всю жизнь, а краткие страдания и венец мученичества искупают грехи всякие».

Мы прославляем их в церковных песнопениях:

Тропарь, глас 4-й

Земли нашея Белоградския / новомученицы и исповедницы: / святителие Никодиме, Онуфрие и Антоние, / с вами же — иерее, диакони и миряне благочестивии, / в житии своем светом Христовым просиявши, / за Негоже добре страдавши и венчавшийся, / и ныне нас, во трудех и службах сущих, / предстательством своим вразумляющий и укрепляющий / ко возрождению и возвышению Православия! / Христа Бога молите / мир и благоденствие Отечеству нашему даровати / и душам нашим — велию милость.

…Образованный, ревностный и любимый народом отец благочинный обратил на себя внимание гонителей Церкви. В 1922 году на Крещение Господне, после литургии, отца Димитрия попросили совершить освящение воды в соседнем храме, сказав, что настоятель этого храма заболел. Ничего не подозревая, отец Димитрий сел в бричку и поехал в соседнее село, дорога к которому вела через мост. Не доезжая моста, лошади вдруг понесли со страшной силой, их невозможно было остановить. Чтобы не упасть, отец Димитрий лег на дно брички. Неожиданно раздались крики: «Стой! Стой» — и послышались выстрелы. Стреляли в направлении брички. Но она катила так быстро, что бандиты не смогли попасть в цель. Приблизившись к храму, лошади сами замедлили бег и остановились. Оказалось, что священник этого храма за сутки до праздника Богоявления был арестован ГПУ. Целью же тех, кто послал за отцом Димитрием, было расправиться с ним по дороге. Но Господь сохранил Своего верного служителя.

Как вспоминает Михаил Корнеевич Баденко из Никополя, в 1923 году отца Димитрия направили в село Токмаковку. Узнав, что там есть служащий священник, он сказал, что не сможет принять приход, «на живое место» не пойдет. В другом храме, захваченном «живоцерковниками», которые подчинили себе местного священника, отец Димитрий выступил с проповедью в защиту Православной Церкви и Патриарха Тихона. Говорил он открыто, смело, так просто и убедительно, что перед всеми раскрылась сомнительная и пагубная деятельность обновленцев. Их тут же разогнали, а прежний священник по требованию прихожан принес публичное покаяние за проявленное малодушие. Впоследствии, когда отцу Серафиму нужно было в каких-нибудь анкетах, церковных и светских, отвечать на вопрос: «Состоял ли в обновленческом расколе?» — он всегда отвечал: «Никогда».

Закрытие храма. Арест и ссылка

…Пастырь добрый полагает жизнь свою за овцы своя.

(Ин.10:11)

В тридцатые и сороковые годы продолжались массовые аресты и расстрелы духовенства, закрывались храмы. До 1 марта 1930 года подверглись арестам и ссылкам 177 православных епископов. К концу так называемой «безбожной пятилетки», в 1937 году, на свободе осталось всего семь епископов Русской Православной Церкви. Атеистическое государство поставило перед собой цель покончить с религией на территории СССР.

Отца Димитрия арестовывали много раз, но, допросив и предупредив, отпускали. Он был взят на учет органами ГПУ за то, что пользовался большим авторитетом среди духовенства и верующих.

Однажды отцу благочинному предложили закрыть храм. Отец Димитрий ответил: «Мой долг не закрывать, а открывать храмы». Ему пригрозили: «Понимаете, чем для вас это может кончиться?!» «Это мне не страшно, — смиренно сказал батюшка, — не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более Того, Кто может и душу, и тело погубить в геенне» (Мф.10:28).

Осенью 1934 года церковь святых первоверховных апостолов Петра и Павла, где служил отец Димитрий, закрыли, превратив в колхозное зернохранилище.

Возможно так и осталась бы церковь стоять непреложно, сливаясь с лазурным небом, возвышаясь над белыми хатами да кудрявыми вербами, как постоянное напоминание о жизни вечной… Да не давало покоя новой власти «корживське золото».

Предмет притязания — большой золотой крест, который был на надгробной плите основателя села Никиты Коржа. Зачинщиком разгрома был молодой мужчина, из сельского совета, по имени Антон. Он начал будоражить людей, дескать, церковь возле школы и сельсовета — не положено, несознательно… Победило тщеславие, и было принято решение о разрушении церкви.

Непосредственным исполнителем разгрома церкви был назначен человек (назовем его — человек «икс»), который доказал «преданность делу партии». Не встретилось ни одной семьи из опрошенных, которая не имела личных счетов с ним. Это он, по очень скромным подсчетам, уложил треть села в могилы.

Не успело село оплакать жертвы голодомора, а уже ползли зловещие слухи: будут ломать церковь. Время было выбрано подходящее: обезлюдевшее и обескровленное село было не в силах противостоять бесчинству власти.

Из воспоминаний Михаила Бессараба. «Мой прадед Иван был звонарем при отце Димитрии. Он был уже в преклонном возрасте, когда услышал, что будут рушить церковь. Разволновался, слег и больше уже не поднялся. Все сокрушался, что ничего не может сделать…»

Дмитрию Деикенко в мае 1935 года было почт 15 лет. Он заканчивал 7-й класс и готовился кэкзаменам. Помнит, как на урок пришел человек из сельсовета и объявил, что «Бога нет и грех отменяется», а они должны помочь советской власти — выносить иконы и книги из церкви на подводы и в сарай.

Церковь крушили с неоправданной жестокостью.

Иван Стовбун: «Начали со звонов. Привезли лебедку, трос, прикрепили к звонам. Рабочие отказались крутить лебедку, тогда это очень быстро сделал председатель сельсовета Гринь. Колокола в один момент погрузили в грузовик и увезли. Видно, на переплавку».

«Когда звоны упали — земля летела в разные стороны, а звоны застонали, как будто им так тяжко было, тем звонам» — добавляет Анна Литвин. Из воспоминаний Василия Резника: «Чтоб завалить деревянный каркас церкви, пригнали два трактора и с помощью цепей стали наклонять её. Церковь неохотно стала наклоняться. Из душника вылетели напуганные летучие мыши. Я одну успел схватить, она меня укусила. Я тогда впервые узнал, что и у неё есть зубики».

Михаил Бессараб. «Летучих мышей было столько, что они в одну минуту закрыли солнце. Нам, пацанам, стало жутко. Какая-то старушка истошно завопила: «Прости нас, Господи».

Нина Резник. «Мы, школьники, бегали смотреть как разбирают церковь, а народ стоял подальше, люди плакали, крестились, но подойти ближе боялись.

Иван Стовбун. «Раскопали могилу Никиты Коржа, достали золотой крест, прикрепленный к мраморной доске, а там — запечатанная бутылочка с запиской, мол, ходил до царя, принес вольную селу. С могилами священников сделали то же самое».

Нина Резник. «Валялись черепа и кости. Ветер перекатывал длинные волосы священников. Сейчас как вспомню с высоты прожитых лет — страшный суд». Это происходило в мае 1935 года. Церковь простояла ровно 100 лет. Евдокия Стесенко говорит: «Без церкви мы враз стали пешками».

Отца Димитрия не было при погроме. Под покровом теплой майской ночи он пришел выполнить свой пастырский долг. Вместе с певчей и верными церкви людьми, собрали кости и перезахоронили на сельском кладбище. Хоронили по всем правилам. Дарья Плыска, певчая, свидетельница, сама не дожила, но успела рассказать об этом людям.

Основателя села, автора небезызвестного «Устного повествования, бывшего запорожца, жителя Екатеринославской губернии и уезда», Никиту Коржа, отец Димитрий перезахоронил в ограде, некогда богатой и благочестивой семьи Петриченко, истребленной в коллективизацию. Так перехлестнулись судьбы двух замечательных людей — праведника наших дней отца Димитрия Александровича Тяпочкина и личности исторической — Никиты Леонтьевича Коржа, оставившего нам уникальные сведения о запорожцах.

Отца Михея перезахоронили на горке, рядом с могилой матушки отца Димитрия Антонины и её двоих сыновей, Владимира и Алексея.

Когда закрыли храм в селе Михайловке, где служил отец Димитрий, он, верный своему пастырскому долгу, тайно совершал литургию дома, тайно крестил, исповедовал, венчал, причащал больных, отпевал умерших. В этих условиях нужно было учиться совершать Божие дело тайно, и оно совершалось подпольной церковью. Об этом донесли властям, и ему пришлось скрываться. Однажды он даже прятался в поле. Отец Димитрий переехал в другое село и продолжал служить тайно. Слежка продолжалась. Дочь, Нина Дмитриевна, вспоминала, как приходили к нему по ночам люди из разных мест, и он уходил с ними в дальние селения, пробираясь оврагами, чтобы исполнить требы. Иногда его не было три-четыре дня, и дети сидели в холоде, голодные, боясь выйти из дома.

В те времена много плохих людей бродило по селам, были всякие банды, грабежи, убийства, по ночам стрельба и взрывы, везде кровь и слезы. На дорогах лежали трупы людей и животных, сожженные дома. Атмосфера полного уныния и безнадежности.

Разбита церковь, осквернены святыни… Но вера не уничтожена. Дом батюшки стала храмом, где совершались все православные обряды.

Из воспоминаний Екатерины Журавель. «Рассказывала свекровь, Татьяна Евтихиевна, которая была свидетелем следующего. К батюшке принесли крестить ребенка. Зная что за ним следят, отец Димитрий не отказал. «Я от креста никогда не отказываюсь» — это его ответ, за что и пострадал». Мария Курис имела прекрасный голос и пела в церковном хоре. Набожная женщина хранила фотографию отца Димитрия и рассказывала детям, что приходилось батюшке служить службу в степи или в поле. И каждый раз на новом месте. Так же собирались и в домах прихожан.

«Тяжко было, но батюшка сохранял бодрость духа, был прост, разговорчив, ко всем относился одинаково хорошо, а если кто не придет на службу — так, Боже сохрани, сам домой пойдет. За каждого болел. А доброты у него было много и мы за ним тянулись» — осталось в памяти Евдокии Стесенко.

Отец Димитрий оставался духовным отцом многих своих чад. Он не отошел от церковного служения, как это сделали шесть пастырей его благочиния, уйдя на светскую работу бухгалтерами, рабочими, служащими и даже отрекались от Бога через газету. Он один остался верен своему пастырскому призванию, хотя не раз ему говорили, что это опасно, он отвечал: «Мне это благочиние вручил Господь через епископа, всегда служить — мой пастырский долг, а трудно сейчас всем».

Батюшка не думал уходить из села, его детей забрала тётя Мария в Днепропетровск. Но обстоятельства складывались по-иному…

Память Ивана Стовбуна донесла до наших дней следующее: «Мой отец, Иван Стовбун, секретарь сельского совета, был дружен с отцом Димитрием ещё с молодости.

Мы жили рядом, по-соседски. Он с дочерями часто приходил к нам летом. Жарко, а он подрясник никогда не снимал. Мама напекала огромную кастрюлю пирогов с капустой, вишнями, у нас корова была — молоко, сметана, и мы, дети, целый день таскали их.

Однажды моего отца вызвали в райком партии и предупредили, что за дружбу со священником его выгонят с работы и лишат партбилета.

Предупредили, так как уважали: отец был командиром артиллерийского эскадрона в будённовской армии и очень этим гордился… Отец приехал и рассказал Тяпочкину, что такая обстановка сложилась. У отца была возможность сделать для батюшки две справки, что он житель села и бывший работник колхоза «Схид» («Восток»). Отец Димитрий не мог допустить, чтобы через него кто-то пострадал и вынужденно покинул село. На прощание он подарил нам большую икону «Спаситель в багрянице и терновом венце» и угольник к ней с датой 1910 г.

Это было в 1936 или 1937 году. Скоро по селу прокатились «чистки». Забрали бывших царских офицеров, больше из дворянского звания в селе никого не осталось».

1937–1938 годы массовых репрессий, в том числе священнослужителей. Иногда приходится слышать словно в упрек, почему такой подвижник как отец Димитрий не был арестован? Во всем есть Промысл Божий.

Ведущие специалисты по репрессиям из государственного архива Днепропетровской области, в частности директор Нина Киструская и ученые Днепропетровского национального университета едины во мнении: вопрос очень неодназначный и можно лишь догадываться почему не арестовали отца Димитрия Тяпочкина в 1937–1938 годах.

Возможны следующие причины:

— большое количество потенциальных врагов народа;

— не представлял особой угрозы, так как не имел публичной трибуны — своего храма, да что там храма, ему негде было головы приклонить — угла не имел;

— бывало, в каком районе всех священников арестовали (например в Новомосковском), а в каком

— вообще не тронули;

— просто не нашли, а на его место взяли другого -сначала брали, а потом фабриковали дела, главное было выполнить план.

Кем уходил из Сурско-Михайловки отец Димитрий Тяпочкин, фактически выдворенный из села? Нищим, с узелком в руках, со справкой отчисленного из числа колхозников. Кто возьмет на работу с такой справкой? На какую работу можно устроиться человеку, который «самовольно» покинул своё колхозное хозяйство? Как долго искал работу — мы не знаем. Но то, что бедствовал — точно. В 37-м осталось лишь его происхождение.

В 1937 году при массовых арестах духовенства, он арестован не был. Тогда были заключены в тюрьму Днепропетровский епископ Георгий (Делиев) и основная часть священнослужителей епархии, Для их осуждения было сфабриковано дело о возглавлявшейся епархиальным епископом «фашистско-повстанческой организации» из своих подчиненных. Но имя отца Димитрия среди «членов» этой «организации» было названо лишь одним заключенным и так вскользь, что даже в 1937 году это не послужило основанием для ареста.

В 1939 году, чтобы прокормить семью и помогать ближним, батюшка устроился через знакомых ночным сторожем на железнодорожном топливном складе в Днепропетровске. «Жил он, — вспоминает духовная дочь батюшки схимонахиня Ермогена (Денисенко), — у моей бабушки Пелагеи (она родная сестра Мавры) в селе Карнауховке, Днепропетровского района. Помню, батюшка молится и бабушка Мавра говорит: «Батюшка, скоро поезд», а он не торопится, все молится, перекрестится и идет на остановку, я не знаю, как он не опаздывал на пригородный поезд. На угольном складе отец Димитрий проработал год. Ночью в сторонке продолжал тайно совершать службы с преданными ему людьми. В это время жил он у нас на квартире в поселке Таромске, где и был арестован».

Из воспоминаний Марии Петриченко. «Когда нашу семью раскулачили и выгнали из хаты, мы пошли кто куда. Я с отцом после стольких скитаний попала в Новые Кайдаки (сейчас район Днепропетровска). Помог случай, и отец устроился сторожем в детский сад. В Кайдаках на угольном складе в 1937–1938 годах работал отец Димитрий. Откуда я знаю? Так говорил отец, я помню 1937–1938-е годы. Кем работал? Сторожем. Подводы уголь получали, а он стоял на воротах за охранника. Подметал двор. Мой батько — Петриченко Трофим Филиппович чем мог поддерживал батюшку (ведь копеечки свои все деткам батюшка отдавал), покормит там, троячку даст. И мы довольны, что Бог не оставил нас без духовного покрова. На работе быстро узнали, что он священник, он на дому причащал. Коммунисты его быстро выследили и забрали… После лагерей он приходил к нам домой, они много с отцом говорили. Когда отец спросил: «Отец Димитрий, за что Вас посадили?» — он ответил: «За то, шо Богу молился». Перед смертью он причащал моего отца и хоронил его»…

Евдокия Стесенко: «До войны мы часто ездили в город торговать диевом (молочным). Зашли к Надежде, сестре отца Димитрия, дочек проведать, гостинца передать. Вдруг в квартиру ворвались люди в военном и начали шастать по всем углам, заглядывать в шкафы и под кровать. Один стал заигрывать с дочерью. Она заступилась за барышню. Когда они вышли — мы посмотрели в окно, непрошеные гости садились в «воронок».

В Михайловке не было секрета, где ютился отец Димитрий, но не сдавали «своего». Почему? Он слыл в округе большим странником — одиночкой и бессребреником. Его крайняя чистота обескураживала злейших врагов церкви, а его любви не могли воспротивиться самые жесточайшие сердца.

…Однажды поздно вечером с поезда возвращался человек «икс». Этим поездом в село приехал отец Димитрий… Дорога — пару часов разговора. О чём говорили — не знаем. Но на другой день председателя сельсовета (а в ту пору человек «икс» уже «заслужил» эту должность) как подменили. Он не скрывал своей радости от разговора с батюшкой и к подчиненным относился доброжелательно».

Вспоминает Владимир Иванович Нечепоренко. Он как раз пришел в это время в сельсовет и был удивлен, как переменился председатель сельсовета.

В период с 1937 по 1941 год отец Димитрий выполнял все обязанности приходского священника в Сурско-Михайловке: совершал службы, крестил и хоронил людей. Удивляешься, как хорошо батюшка знал, что делается в селе. «Считал своим долгом проводить в последний путь сельских мужиков, не пропускал похорон. Всегда долго отпевал, шёл пешком на кладбище, читал молитвы всю дорогу, на перекрёстках останавливался», со слов Параскевы Сахновской.

Последний приезд отца Димитрия в село в 1941 году при наступлении немцев хорошо помнят две женшины. Одна из них — Нина Резник. «Лето 1941 года выдалось дождливым. Мы жили на озёрах, вода подступала к порогу, и наше занятие с сестрой было следующее: выметать метлой жаб со двора. За этим занятием нас застали дочери отца Димитрия — Нина, старшая, серьёзная, Люда — балакучая… Бабушка нас кормила на улице, а в хату запретила заходить. Там она потчевала отца Дмитрия. Он с моим дедом — Андрианом Дмитренком — регентом хора, родычалися давно. Потом тихонько пели что-то церковное…»

А вот что вспомнила Мария Руденко. «Я вышла замуж в войну. Попала в семью Турочкиных Терентия и Домахи — это родители моего мужа. Люди набожные, у них вера не от людей, а для Бога. Они во всем слушались наставлений отца Димитрия, которого называли боголюбивым. Батюшка в войну ночевал у нас и я стелила ему постельное белье. Мой свёкор Терентий служил псаломщиком при батюшке».

Весть о том, что отец Димитрий побывал в селе, облетела приход. Он не боялся немцев, не скрывался от своих. Нина Резник говорит, что бабушке нельзя было выйти за калитку. Бабы облепили её со всех сторон «Ольго, а правда шо Димитрий був?»

Отец Димитрий был праздником в будничной крестьянской жизни. Потом был арест. Соседка Анны Литвин в Днепропетровске, проходя мимо тюрьмы, разглядела за оградой батюшку. Людей там было много, но батюшка выделялся — был бледен и печален.

«Люди плачем встретили весть об аресте отца Димитрия. Так за чужими не плачут» — заметила Мария Руденко.

Когда немецкие войска наступали, НКВД подбирал всех, кто был в списках «неблагонадежных» ещё с репрессий 1937-38 гг., но батюшка по каким-то причинам не был арестован. Возможно был донос, возможно, отец Димитрий как-то себя обнародовал, но скорее всего он был взят при «зачистке территории». Эта пресловутая «зачистка территории» в июле 1941 года в Днепропетровске шла полным ходом. Кроме НКВД работали и «тройки». 5 июля арестован отец Димитрий, 9 июля началась бомбежка Днепропетровска. Батюшке относительно «повезло» — его брали не «тройки». А вот другого священника, по имеющимся документам, арестованного 7 июля «тройкой» сразу же расстреляли. Ввиду режима военного времени.

В 1941 году, в связи с быстрым наступлением немецких войск, были сформулированы новые предписания для выявления лиц, подлежавших аресту. Одним из них было не великорусское происхождение. Отец Димитрий родился, как известно, в городе Новый Двор Варшавской губернии, это стало достаточным основанием для репрессии. Арестован он был в «последний момент», когда немецкие войска подходили к Днепропетровску, и городская тюрьма эвакуировалась. Это было еще милостиво, в Киеве советские власти не утруждали себя заботой о заключенных, а просто всех, находившихся в тюрьме, расстреливали прямо в камерах.

Следствие по делу отца Димитрия проходило в июле-августе 1941 года. Но уже в начале августа начались бои за Днепропетровск.

Все управленческие структуры области, в том числе и областной суд, были переведены в город Павлоград, который был оккупирован на полтора месяца позже Днепропетровска (11 октября 1941 года).

15 августа 1941 года отец Димитрий был осужден областным судом по ст. 54-10 ч. I. Спешили так, что получилось несоответствие между статьей УК и характером преступления. Инкриминируемая статья звучит как антисоветская агитация.

В чем обвиняли? «…являлся организатором нелегальных церквей в селе Тритузном и Диевке, где по день ареста проводил нелегальные молитвенные собрания», а также «за участие в антисоветской повстанческой организации, куда был «завербован» архиепископом Днепропетровской епархии Георгием (Делеевым). Подвергнуть к лишению свободы в далеких местах заключения сроком на 10 лет».

Суп проходил в процессе эвакуации и состоялся в городе Павлодаре. Ему предъявили обвинение в том, что он, «являясь организатором нелегальных церквей в селах Тригуном и Дневке, по день ареста проводил нелегальные молитвенные собрания, за что получал от собравшихся лиц определенное вознаграждение…». По итогам рассмотрения дела отец Димитрия оказалось, что такое «преступление» не может быть основанием для заключения, что никакой вины заштатного священника не обнаруживается. Защитник настаивал на его освобождении. Получалось так, говорил он, что обвиняемый осуждается за то, что «удовлетворял насущные религиозные потребности верующих». Осудил» человека по такому обвинению было невозможно. Тогда и было поднято дело 1937 года и найдено упоминание имени отца Димитрия. Вместо освобождения, согласно приговору Днепропетровского областного супа от 15 августа 1941 года, он получил 10 лет заключения в отдаленном ИТЛ (и 5 лет поражения в правах), причина которого не была ему объявлена.

«Тяжелый и незаслуженный приговор! Вопрос: за что? — меня тяготит и мучит с момента произнесения приговора и по настоящее время», — писал отец Димитрий через 12 лет. Перебирая возможные причины осуждения, он был склонен искать обстоятельства, оправдывавшие жестокость суда: он предполагал, что обстановка эвакуации не давала суду времени вынести справедливое решение, «Правосудие не могло уделить мне должного внимания к оправданию меня».

Мы располагаем копией уголовного приговора, которая хранится в областном апелляционном суде. Следы уголовного дела находим в длинной цепи судопроизводства. А где же само уголовное дело (камень преткновения канонизации архимандрита Серафима). Его нет.