- Турист

- Казнь

- Бессмертники

- Сюжет для рассказа

- Свадьба

- Перед жизнью

- Юбилей

- На зимней даче

- Мгновение

- Учительница

- Мужики

- Архимед

- На кладбище

- Песня

- Лиза

- Ученый

- Проповедь

- В ссылке

- Несчастье

- Рахиль

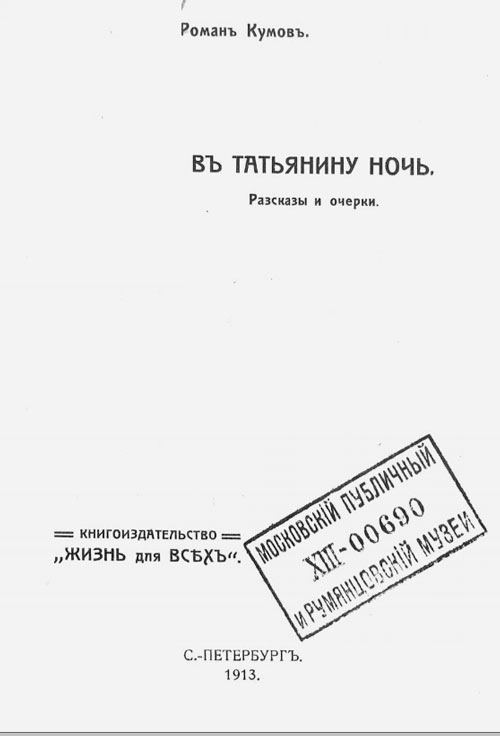

- В Татьянину ночь

Мужики

Очерк

Из далеких Приамурских краев идут они: дед Софрон, бабка Василиса, тетка Глафира, внучонок Микитка… Всех четыре человека. Сбоку дороги пробираются один за другим — в мягких берестовых лапотках, постукивая дубовыми посошками, выломанными в Приамурье, на поселенских местах, у глубокой хмурой реки… Впереди — дед Софрон, старый, корявый, как лесной вяз, с длинными седыми волосами, вылезшими из-под шапки. За ним бабка Василиса, древняя старуха, низенькая, сморщившаяся, словно в жизни кто-то мял ее долго и усердно. Она — тоже с посошком, идет — кроткая, молитвенная, на тех, которые сзади, оглядывается: не отстали бы!.. Сзади еле успевают за стариками больная тетка Глафира и малый парнишка Микитка… Парнишка страсть как замучился: ноги в крови, колени ломят, а он все бежит и, как старичок, на дубовый посошок опирается…

— Сколь долог путь, родимые?

— На родину, на родину идем мы, милые!..

Позади остались новые избы, земляки, непочатые степи, церковка — новенькая, зелененькая, как весенний лист. Старые — беспокойные люди: захотели вдруг назад, на родину… Такая тоска напала, что сделался белый свет не мил… Смеялись над ними молодые: без денег, больные, — куда идти? А они, все же, пошли: взяли с собою больную Глафиру да внучонка Микитку, помолились в зеленой церковке и потянулись гуськом, друг за другом, сбочь железных прутьев… Как птицы весною, снялись и полетели к родным краям…

Дед Софрон постукивает посошком и выглядывает вперед: скоро ли? Но черные прутья змеями убегают в даль; как тростинки, встают телеграфные столбы, растут и уходят назад; проволока, как ниточка, звенит, по сторонам хмурятся леса… И вздыхает старый Софрон:

— Видать, не скоро!..

Поезда мелькают мимо них — быстрые, сильные, огненные. После них долго гудят железные прутья, словно струны. И ветром обдаст, как из тучи… Микитка в страхе в сторону бросается: раздавит!.. А дед говорит сурово: не балуй!..

Как маковый огонек, загорались вдали крыши станционных построек, и это всегда ободряло странников. Ноги прибавляли шагу, посошки стучали увереннее и даже внученек забывал про разбитые в кровь подошвы…

Подойдут к крайней избе, стукнут в оконце:

— Подайте, Христа ради!..

Получат кусок хлеба, идут дальше, пока не наберут на всех… Бывает, что хлеба не окажется на станции, и они бредут до следующего селенья — темные, усталые, как прибитые собаки… Если ночь застает их, попросятся переночевать — Христа ради. И ночуют в сырых, холодных чуланах, на соломке…

Идут они путем-дорогою: в лапотках, в плохой одежонке, с посошками… Идут — и видят прекрасные золотые сны:

Там, за тяжелыми туманами, за темными реками, там, где кончают свою нить телеграфные столбы, — в сиянии тихого летнего вечера стоит их родное село… Маленькая речка, как змейка, извилась около него, отбежала немного, обросла камышами и лозой и разлилась в пруд. Над нею, на пригорочке, стоит церковка — древняя, темная, притихшая. И в вечера звонит чистыми, точно серебряными, колоколами, и звон отдается по речке. Кругом, словно грибки, осели на полугоре мужичьи избы… За околицею зеленеют огороды. Журавли над колодцами скрипят, водица плескается жемчужными слезками и гряды мокнут — черные, рыхлые, бархатные. Цветут маки, как праздничные девичьи сарафаны, скрываются в зелени огурцы и пахнет сыростью и мятой… Хорошо! Хорошо вечерами бродить по огороду, выпалывать лебеду, срывать зеленые сочные огурцы, загадывать, велика-ли растет под землею красная хвостистая морковка?..

А за огородами — хлеба. По обе стороны дороги наклонились от зерна пшеница, овес, просо. Ветер ходит по ним и тихо колышет, и хлеба шуршат — что-то мягкое и теплое. Иногда почудится звон, словно маленькие колокольчики ударят друг о друга: то колоски звонят между собою… Хорошо идти в ясный тихий вечер, по дороге от села, между хлебами! Душу обнимает ласка и кажутся родными степи, хлеба, дорога… А на обратном пути можно нарвать синих васильков и сплести венок. В избе можно повесить его к образу, и всю ночь будет пахнуть в комнатах степью и цветами…

В стороне от села, недалеко от церкви, лежит погост… Бугорки, деревянные покачнувшиеся кресты и трава — трава, какими-то раскидистыми кустиками, бледно-зелененькая, пахучая, — такая трава растет только на погостах… Сколько людей залегло тут на вечный покой! Дождики падают, ветер проносится, могилки тают, превращаются в пыль, равняются с землей… Тихо, тихо… И все уходят сюда спать из села: поживут, помаются и — на погост… Тут землица вольная, легкая, ляжет на домовину, как пух. Над нею станет крест и склонится на бок, словно голубит того, кто спит в земле…

Вот вечерня только что отошла. Батюшка, О. Тимофей, с епитрахилью и кадилом вышел на могилки — помолиться за усопших… Это он делает каждый вечер… Стал он на виду у могилок, покачивает кадилом и поет… Где-то гогочут гуси, догорает заря, а он стоит — старенький — и поет…

Ветер подпевает ему, травка прислушивается, а покойники… о, им уж, наверно, легче и тише спится!

И под эту песню тихо верится, что где-то есть еще жизнь — несложная, кроткая, как вечернее небо, бесконечная, как придвинувшиеся к огороже степи. И туда ушли все те, которые спят под бугорками… Оттуда смотрят на мир — таинственно и неясно, как золотая вечерняя звездочка, и кротко целуют живущих…

Жив ли батюшка, о. Тимофей? Уж старенек был, когда из села поехали переселенцы… Бывало, все копается в своем садике, травку сорную выпалывает, гряды обделывает… Придет кто к нему, подойдет под благословенье, а он:

— Бог благословит, Бог благословит!.. А у меня руки грязные!..

Живы ли мужики? Не случилось ли, не дай Бог, пожара? Как-то хлеба зародились? Шутка сказать: два года не получали с родины весточки!..

Идут они: дед Софрон, бабка Василиса, больная тетка Глафира, мальчонка Микитка. Старые думают: как хорошо там — на родине!

— Там и умереть можно! — думает Софрон.

— Сорокоуст закажу своему батюшке! — рассчитывает бабка Василиса.

А больная Глафира — молодая летами — вспоминает, как совсем недавно у нее там было счастье. Своя песенка, своя избенка, родной человек… Теперь все прошло: муж помер, избенка сгорела, песенка порвалась, как тонкая ниточка… Но все же тянуло туда, где на погосте была своя могилка…

— Там и сама помру! — думает она, и длинно, с кровью, кашляет…

Микитка ничего не помнит. Он еще глупый, нерассудительный. Все боится, что дед и бабка ошибутся и не найдут своего села. Ведь земля такая большая! И когда странники проходят мимо какого-нибудь селенья, он хлопает ручонками и спрашивает:

— Дед! Пришли?

— Нет еще! — бесстрастно отвечает Софрон. И мальчику начинает казаться, что их село затерялось среди лесов и деревень, и его уж никогда не найти…

Идут они. Навстречу встают телеграфные столбики, звенит печально проволока, убегают бесконечные железные прутья… Кругом пустынно… Шумит тайга, чирикают птицы, несет смолой…

Впереди — дед Софрон. Мягко ступает ногами, обутыми в лапотки, постукивает посошком и зорко смотрит вперед:

— Скоро ли?

За ним гуськом: бабка, Глафира, Микитка… Все устали, но никто не думает об отдыхе.

Там — родное село, темная церковка, тихая речка, погост…

II

Пришли. Поздним вечером постучались в окошко крайней избы.

— Кто там?

— Мы… Никифоровы… Дед Софрон!..

— А!.. Чего это вы?..

— Впустите, пожалуйста!

Впустили. Избенка маленькая. Люди и телята в одном месте. Ребята кричат, просят хлеба.

— Недород у нас, — грустно улыбается хозяйка, молодая бледная баба. — Хлеб из коры пекем.

— Все ли живы на селе?

— Живы? Нет!.. Усмирение у нас было… Побили много…

Хозяйка понижает голос:

— Бунтовали у нас! Солдат прислали и били, били… Страсть как били! Плетьми! Многих засекли! Сбочь погоста в яме, как собак, схоронили…

Баба плачет…

— Смерть наша пришла!

— Вы чего ж — на старое место пришли? — спрашивает потом она.

— На старое! — шамкает Софрон… — Помирать пришли!

— Место-то ваше занято… Земли нет… Как-то вы будете жить?..

Молчат…

— Батюшка жив?

— Помер… До усмирения помер… Нового не прислали: мужики говорят, что платить ему не чем… Стоит наша церковь сиротою. Ни панихидки отпеть, ни обвенчать… Ничего нельзя… Гибнет крестьянский род!

Все плачут: Софрон, Василиса, Глафира, хозяйка. Маленький Микитка тоже плачет — плаксивым тоненьким голоском. Дед заблудился и не нашел своей деревни! Микитка уже давно подозревал это… Несколько минут в избе стоит плач — тяжелый, хриплый, старческий и молодой — звонкий, отчаянный…

За окном — ночь, смутная, с грозовыми тяжелыми зарницами… Издалека, от речки, несутся колокольные звуки… Бьют полночь.

III

Через три дня по дороге от села, между блеклыми, низкими всходами, идут: дед Софрон, бабка Василиса, тетка Глафира, Микитка. Идут тихо, медленно. Глаза потуплены, в движеньях усталость и разбитость. За плечами — сумки, в руках — посошки.

— Сколь долог путь, родимые?..

Солнце жжет, как печка. Во рту пересохло, и губы трескаются. По обеим сторонам — знойная мертвая степь…

Идут.

И впереди — уж ни родного села, ни омутистой речки, ни церкви, ни погоста…

Комментировать