- Турист

- Казнь

- Бессмертники

- Сюжет для рассказа

- Свадьба

- Перед жизнью

- Юбилей

- На зимней даче

- Мгновение

- Учительница

- Мужики

- Архимед

- На кладбище

- Песня

- Лиза

- Ученый

- Проповедь

- В ссылке

- Несчастье

- Рахиль

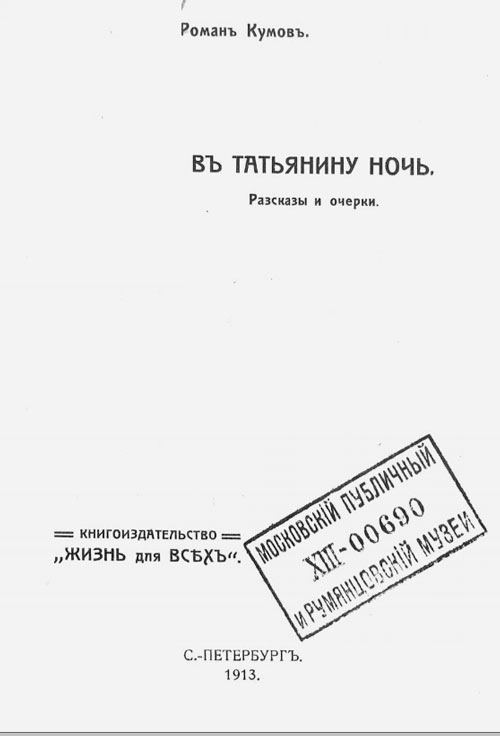

- В Татьянину ночь

В Татьянину ночь

Рассказ

На дворе давно ночь, а мировому судье Птахину не спится. От простуды ли, или от выпитого вина, в голове неспокойно и похоже на бред. Вьюга играет за окном, точно могучий полнозвучный оркестр. Изредка, от церкви, донесется чуть слышный звук, — старик Николаевич звонит на метель… Ну, ночь!..

Когда-то судья в эти вечера на Татьяну зажигал по окнам свечи, лил вино, пел студенческие песни. Сегодня как-то не повезло. По обыкновению, рано утром, он нанял своего соседа, мужика Трофима, у которого есть лошадь, съездить на станцию — отправить поздравительную телеграмму в университет и купить вина и закусок. До станции семнадцать верст, и мужики ездят зимой туда и обратно часов пять, а Трофима нет вот уже целый день, — вероятно, побоялся мятели и остался ночевать на станции. Перед, вечером судья приказал Марковне разыскать в кладовой остатки прошлогоднего вина, выпил рюмку, но настроение не поднялось. Он горько вздохнул, растерся скипидаром и лег пораньше в постель.

Как гудит вьюга! Если прислушаться, в этом гуле вместе с суровыми жесткими голосами, лязгающими, как железо, слышатся молодые нежные голоса, и можно сделать так, что будешь слышать только их, и тогда в душе загорается радость, встают видения прошлого. Вот, кажется, стучатся в окна резвые детские руки и молодые голоса шумят весело;

— Эй, вставай! Мы твоя молодость!

Робко стукнуло что-то в окно и голос — светлый и тихий, который снится только в юности, запел:

— Вставай!.. Я твоя первая любовь!..

Шум нежный, точно от множества налетевших легких бабочек, раздался у окон:

— Вставай!.. Мы — огни, которые вспыхивали тебе в жизни — там и сям!..

— Однако, это похоже на бред, — подумал Птахин и зажег свечу.

Голоса за окном запели тише. На белой стене неясно выступили темные очертания портретов.

Прошло полчаса.

— Хоть вставай, — рассердился Птахин. — Разве печку затопить? Что-то холодно…

Он надевает халат и идет, прихрамывая, на кухню.

— Марковна!

Ответа нет. Сквозь неплотно притворенную дверь слышен мерный храп.

— Спит, старая!.. Ничего, я сам затоплю…

Он осторожно берет на кухне заготовленные к утру дрова, несет в кабинет и долго возится у печки. Наконец, комната озаряется теплым веселым светом. Птахин присаживается к огоньку — на любимой скамеечке с мягким сиденьем.

— Теперь в Москве старые студенты все вместе, — приходит ему в голову…

Давно он был в Москве. Куда поедешь! Целый день сидит он в камере, не разгибая спины. Он не ропщет, — привык. Когда бывает тоскливо, он примкнет дверь и разговаривает вслух. Слушают его только портреты на стенах, но ему легче. Или станет он у иконы и начнет читать длинный-длинный синодик, сложившийся у него в памяти, синодик тех, которые работали до него. Детская прозрачная вера наполняет тогда эту седую сильно трясущуюся голову. Смотря на Христа в терновом венке, он шепчет:

— Помяни, Господи, тех, кто веру к людям и любовь имея, душу свою за них положил. Ты знаешь их, они — Твои… Герцена, Чернышевского, Пушкина, Некрасова, Тургенева…

Длинный, длинный синодик!

— Воскреси их в день пришествия Твоего, одень светлыми одеждами. Они так страдали, они — Твои!

— Помяни, Господи, — шепчет дальше седая голова, — тех, которые — ради любви к людям — мучаются в заключении, в ссылке, в изгнании. Подкрепи их, обвей верою в торжество их дела, а в трудный смертный час не дай им дрогнуть и увенчай венцом мучеников Твоих…

До земли гнется старая больная спина и губы шепчут в тоске:

— Помяни!.. И увенчай венцом мучеников Твоих!..

Дрова в печке прогорели. Старику опять холодно.

— В Москве теперь — речи, пение, веселье… — мелькает в голове старика сиротливая мысль. — Зажгу-ка я свои огоньки!..

Он находит в шкафе свечи, расставляет по окнам и зажигает.

Комната сильно светлеет, веселеет, — вьюга за окном гудит совсем не страшно. Оживают портреты на стенах и точно движутся — от колеблющихся теней.

— Татьянин день! — шепчет старик в умилении.

Он открывает гардероб и достает старую выцветшую студенческую фуражку.

— Давно я не надевал свою корону, — говорит он. — Как она полиняла!

Он надевает ее и идет к зеркалу. Старческое изможденное лицо смешно смотрит на него из-под бледно-голубой фуражки.

— Э.. эх, ты, студент! — хотел он щелкнуть свое изображение по носу, но вместо этого вдруг заплакал и присел от волнения на стул. Как он постарел, как поседел!..

Свечи на окнах нагорели и пылают жарко, как факелы. В комнате тихо, безмолвные — висят по стенам портреты. Только старик хозяин никак не успокоится и все шепчет что-то — укоры ли, иль благословенья, кто знает, — старые мысли путаются в голове!.. И опять за окном, в реве бури, слышны нежные молодые голоса:

— Мы твоя молодость!

— Твоя первая молодая любовь!

— Марковна! — кричит старик. — Марковна, мне страшно!

Нет ответа.

Вдруг слух его ловит сквозь завыванья метели срывающиеся плачущие звуки колокола. Николаевич все звонил на колокольне. Радость загорается в глазах у старика. Он поспешно тушит огни, одевается я идет в прихожую. Руки больно липнут к морозному железу, когда он отодвигает засов. Ух, как метет! Закутавшись с головой в свою старенькую шинель, он бредет почти по пояс в снегу на звуки колокола. Вот вырисовалась перед ним стена колокольни, совсем около его носа; вершина, откуда срываются звуки, тонет в снежных хлопьях. Задыхаясь от усилий, от сквозного резкого ветра, дующего отовсюду — сквозь огромные щели, старик лезет наверх по скрипучей подгнившей лесенке. Николаевич, превратившийся в снежный ком, не пугается и не удивляется, когда в отверстии лестницы показывается закутанная фигура судьи.

— Это я! — говорит судья, подойдя близко к нему. — Пришел проведать тебя… Звонишь?

— Звоню, батюшка, — разобрал судья. — Общество велело.

— Отдохни немного. Я позвоню за тебя.

Николаевич отодвигается от перекладины, которая привязана веревкой к колокольному языку. Судья становится на его место, и стихший на мгновение звон раздается опять. Мятель здесь еще сильнее, чем внизу, точно весь этот безпредельный белый простор стонет и мечется — без всякой надежды и грезы… Страшно!

— Бом… Бом… — через долгие промежутки, точно по покойнику, звонил судья.

— Все живое вокруг спит теперь, — думал он, — и если слышит этот звон, он так далек, и под него еще больше чувствуется прелесть родного дома, близкого человека, спокойной теплой жизни… Где вы, образы далекой юности, чистые святые огни, — страшно одиноким на вышке в вьюжную ночь! Быть может, в этом белом мятущемся просторе сейчас нет ни одной живой души, и их звон, их страдания, их судорожные усилия — напрасные, бесплодные жертвы… А ночь долга, и далеко до утра…

— Бом… Бом…

Ветер со свистом налетал на звук, рвал его на мелкие части и мешал с воем метели, и уже нельзя было отличить звона от воя метели.

— Наддай! — говорит над ухом Николаевич.

Оба надавливают на перекладину. Звук слетает глухой, чуть слышный сквозь метель.

— Наддай, наддай! — повторяет Николаевич…

Долга ночь, и далеко до утра.

Комментировать