- Турист

- Казнь

- Бессмертники

- Сюжет для рассказа

- Свадьба

- Перед жизнью

- Юбилей

- На зимней даче

- Мгновение

- Учительница

- Мужики

- Архимед

- На кладбище

- Песня

- Лиза

- Ученый

- Проповедь

- В ссылке

- Несчастье

- Рахиль

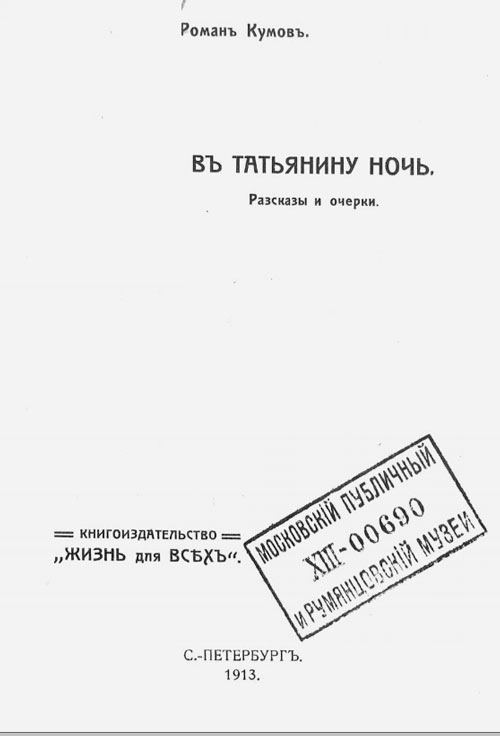

- В Татьянину ночь

Юбилей

Рассказ

Гости разошлись перед рассветом. О. Варнава, юбиляр, провожавший с фонарем гостей через темный мокрый сад, вернулся в дом, постоял с женой около стола, где были разложены подношения, почесал больной бок и сказал жене:

— Да, мать, юбилей! Завтра о. Митрофан утром придет писать в «епархиальные ведомости» описание торжества. Ты его угости получше.

Поговорили еще немного и разошлись спать. О. Варнава, не раздеваясь, прилег на кровать немного отдохнуть и задремал. Когда он проснулся, через раскрытое окно светило солнце, в саду звенели чайной посудой, и был слышен тонкий сладкий мужской тенорок.

— О. Митрофан! Биограф!

Когда о. Варнава, умывшийся, в белой свежевыглаженной рясе, вышел в сад, жмурясь от солнца, все были в сборе, за столом, под грушей: жена, свояченица, два сына семинариста, о. Митрофан. При его приближении все почтительно встали.

— Как спали, дорогой юбиляр? — тоненько спросил о. Митрофан, — А мы здесь, грешным делом, чаюем.

— Дело доброе, — ласково сказал о. Варнава.

— О. Иван уехал уже. И о. Тит тоже, — рассказывал за чаем о. Митрофан — тоненько, точно пел. — О. дьякон Семен Гаврилович тоже уехал… Ах!

В стакан рассказчика упала с дерева большая тяжелая желтая Груша.

— Плод! — сказал о. Митрофан.

После чая о. Варнава таинственно подмигивает гостю и оба встают.

— Ну, мы пойдем с о. Митрофаном, у нас важное дело… Чтобы было тихо, ни-ни!

Все молча принимают приказ и делают вид, что ничего не знают.

О. Митрофан располагается в кабинете. На столе перья, карандаши, флакон чернил. Сам юбиляр тщательно закрывает все двери.

— Ну, пиши! Сообразуйся, как учили нас в семинарии, и пиши. Я не буду тебе мешать.

Он уходит в зал и здесь начинает ходить из угла в угол. Приятное волнение мало-помалу овладевает им. Вот здесь, за дверью сидит человек и пишет о нем. Статью напечатают и все в епархии прочтут. Лестно!

Он подходит к двери и стучит двумя пальцами.

— Пишешь? Ты изобрази точно: от прихожан икона св. апостола Варнавы, на кипарисовой доске, с металлическими украшениями.

— Хорошо.

Он опять ходит из угла в угол и снова подходит к двери.

— Не забудь: две телеграммы. От генерал-майора и кавалера Беликова, бывшего здешнего помещика. Ее содержание: «поздравляю». И от священника о. Хрисанфа Попова, бывшего сослуживца: «дорогого сослужителя братски приветствую» …

Через две минуты он стоит в кабинете, около стола.

— Ты не торопись. Над нами не каплет, слава Богу. Пропустил: учитель церковноприходской школы читал стихи своего сочинения?

— Пропустил, — сконфуженно говорит о. Митрофан.

— Вот видишь!

Он снова в зале. Конечно, описание вчерашнего торжества лестно, но ведь и взять во внимание — за что это торжество! Шутка сказать — 50 лет! Пятьдесят лет прослужить в глухой деревушке… Вон в Прохвицах, соседнем селе, не держатся священники: прослужит год и уходит — «жить не на что, врачебной помощи нет, от города далеко» … А у него отцовские наследственные капиталы, что ли, есть? А он, семидесятилетний старик, с старухой женой, не болеет? А он детей не учит в городе? Если принять во внимание все это…

— О. Митрофан, ты пиши, за что вчерашнее торжество было… Врачебной помощи нет, жить не на что, детей учить далеко…

— Хорошо, хорошо…

Мысли у о. Варнавы, разгораются. Конечно, описать одно вчерашнее торжество мало. Если писать, так писать. Вот он прослужил здесь пятьдесят лет, и ему — торжество. А отец тут служил в псаломщиках семьдесят лет, как один денек, и ему ничего, медной медали не дали. Сколько вынесено голода, холода, страшно сказать!

— О. Митрофан, ты и про отца напиши. О нем никто не писал… Пусть знают!..

— Пожалуй, длинно будет. Описание юбилейных торжеств бывает кратко: какие речи, какие подношения…

Ничего, о. Митрофан! Ведь все святая правда!

О. Митрофан пишет, а о. Варнава ходит по залу из угла в угол. В мыслях его пожар. Если писать, так писать! Вот эта деревушка, в которой он служит, — темная, как осеннее почерневшее поле, — разве она была описана? Разве знают на свете, как здешний мужик страшно голодает страшно пьянствует, какой он круглый невежда, как он беспомощен во всем, как ребенок, и как мягок и добр, несмотря на нужду и болезни? Нет, если писать, так писать!

— О. Митрофан! Ты и о приходе напиши. И подробно.

— Пусть знают! — продолжает он размышлять в зале. — А то: «поп, хи-хи да хо-хо»… Вот прочти, небось не засмеешься!

— О. Митрофан, напиши, что тридцать лет назад, на Успенье, утром, сгорел мой дом, а я из алтаря в окошко смотрел, а выйти не смел, — литургию совершал…

— Напиши, что осенью от голодухи и огненной лихорадки в нашем приходе мрет до 200 человек, а всего у нас около четырех тысяч…

— Напиши, что службу мы совершаем холстинных крашенных ризах, а обедню в голодные года служим раз в два месяца за неимением просфор.

— О. Варнава, не напечатают! — пашет рукой в отчаянии о. Митрофан. — Усмотрят ропот.

— Да ведь правда! — горячо восклицает о. Варнава. — От точки до точки святая правда.

— Варнава Филатич, на стол подано, — докладывает жена через дверь, не входя в зал.

— Уходи, уходи. Не до обеда теперь!

Но окончить сегодня не удается. О. Варнава только что скажет, что надо писать, как следом выплывает другое — такое же острое, больное, как заноза, о котором непременно нужно рассказать… О. Митрофан, мокрый и красный, давно снял рясу и подрясник.

— О. Варнава, может, мы до завтра отложим? Ведь, должно быть, еще много писать? — говорит он безнадежно.

— Много, — тяжело вздыхает хозяин. — Что ж, до завтра, так до завтра. Пойдем обедать!

Писали на другой день, на третий, на четвертый. О. Варнава уже не ходил по залу, а стоял у двери и диктовал.

На пятый день о. Митрофан дописал последнюю строчку и спросил:

— Все?

О. Варнава подумал и ответил:

— Все.

— Целая книжечка! — сказал о. Митрофан, сложив вместе исписанные листы и подписываясь под рукописью:

— Сослужитель, младший священник Митрофан Предтеченский.

— Да. Пусть знают!

Переписали, сдали в волостное правление и стали ждать.

О. Варнава думал, что из редакции ему тотчас пришлют письмо, в котором редактор выскажет ему удивление, как это он, почтенный старец, терпит такие страшные лишения, как несчастны и бедны мужики, — вообще хорошее, ласковое, сочувственное письмо. Прошло два месяца, а письма не было. Очевидно, в редакции не было обычая писать такие письма… Стали ждать, когда статья будет напечатана.

Прошла осень, зима. Весною, по совету о. Митрофана, о. Варнава написал старшему сыну, чтоб он справился в редакции относительно рукописи. Сын справился и написал, что рукопись не будет напечатана.

— Вот оно, какое дело! — сказал о. Митрофан, выслушав письмо.

— Я знаю, почему не напечатали, — сказал о. Варнава. — У меня в консистории есть враг. Он вредит.

— Как же теперь быть… Разве пошлем в светский журнал?

— А напечатают?

— Кто знает. Попробуем.

— Погоди, я подумаю.

Через день о. Варнава решил:

— Что ж, в светский, так в светский… Я так рассуждаю, о. Митрофан: и среди светских господ журналистов, несомненно, есть люди, служащие истине…

Опять переписывали, сдали в волостное правление и стали ждать. Ровно через месяц получился ответ:

«К сожалению, редакция не может воспользоваться присланным материалом. Рукопись при сем прилагается» …

— Я знаю, почему не напечатали, — сумрачно сказал о. Варнава. — Цензура! Им «хи-хи, да хо-хо» про попов писать можно, а за правду — в Сибирь!

— Разве за границу послать? Там все печатают, — сказал о. Митрофан.

— На нашем языке?

— Язык, конечно, перевести нужно.

В глазах о. Варнавы забегали огоньки тоски, отчаяния и упрямства. Он ударил кулаком по столу.

— Что ж, за границу, так за границу. Пусть знают!

На другой день он, не доверяя дела сыновьям, поехал в город искать переводчика.

Комментировать