Проро́ки – (греч. προφήτης – «вестник», «истолкователь», «прорицатель») –

1) ветхозаветные религиозные деятели, призванные Богом на особое служение: возвещать людям Божественную волю, осуществлять богоугодную проповедь;

2) в Древней Церкви – лица, которые призваны Богом и поставлены Им на особое церковное служение через сообщение пророческой харизмы.

Пророки в Ветхом Завете

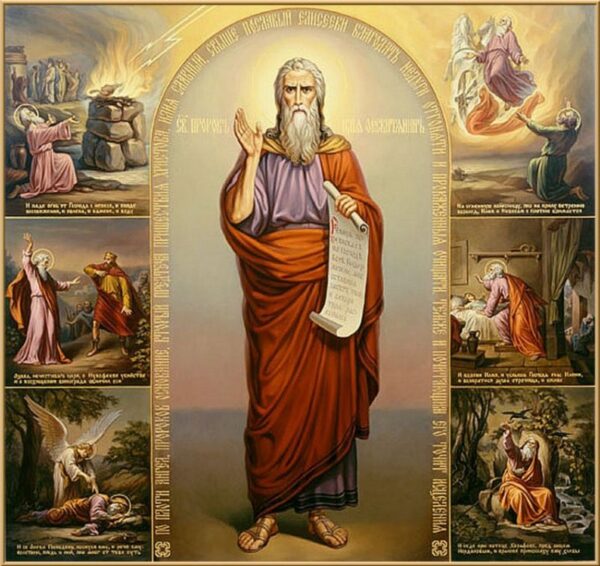

В библейской истории важную роль играли люди, которые избирались Богом на особое пророческое служение. Таких людей в Ветхом Завете называли «пророками» (Суд.6:8), «людьми Божьими» (4Цар.4:9) и «прозорливцами» (1Цар.9:9; 2Цар.24:11). Пророк – это совсем необязательно тот, кто знает и предсказывает будущее, хотя многие из пророков и возвещали о грядущих событиях. Главной задачей пророка является возвещение людям воли Божией, которую он узнает по особому откровению свыше. В отличие от просто образованного в религиозном отношении человека, знающего о Боге из книг, пророки общались с Богом непосредственно, в рамках Божественного откровения, и возвещали людям то, что Бог поручал им возвещать.

Пророки играли важную роль в общественной и политической жизни, давая советы и предсказывая будущее от имени Бога. Нередко они сопровождали свои проповеди символическими действиями, способствовавшими лучшему усвоению и пониманию возвещаемых ими слов. Случалось, что по слову пророков совершались чудеса. Проповедуя, пророки нередко предвещали бедствия своему народу. При этом они и сами могли испытывать скорбные чувства (см.: Ис.6:11; 22:4; Иер.8:21-22). Они часто подвергались преследованиям со стороны своих соплеменников, на что указывал Господь Иисус Христос (см.: Мф.23:29-35). Кроме мужчин-пророков, в Библии также упоминаются женщины-пророчицы, среди которых Мариам, Анна, Олдама.

В Ветхом Завете есть упоминания «сынов пророческих» (3Цар.20:35) или «сонмов пророческих» (1Цар.10:5), что, по мнению ряда исследователей, указывает на существование в среде израильского народа пророческих школ. Предположительно их учреждение восходит к пророку Самуилу. Их можно охарактеризовать как общины с религиозно-воспитательным уклоном. Можно предположить, что участники этих общин изучали Закон Моисеев и исторические книги. В книгах Хроник упоминаются исторические сочинения пророков (1Пар.29:29; 2Пар.12:15; 13:22). Некоторые из «сынов пророческих» были женаты и имели семьи и дома (см.: 4Цар.4:1). С «пророческими школами» были связаны пророки Илия и Елисей (см.: 4Цар.2:7).

Среди пророков различают тех, чьи проповеди и пророчества не были вписаны в отдельные библейские книги и тех, чьи пророческие речи зафиксированы в книгах, составляющих особый пророческий отдел в Библии.

1) К первой группе пророков относятся: Енох, Ной, Авраам и другие патриархи, Моисей, Аарон, Самуил, Гад, Нафан, Асаф, Ирифун, Еман, Ахия, Иоиль-прозорливец, человек Божий из Иуды, Азария, Анания, Илия, Елисей и другие.

2) Среди пророков второй группы условно отмечают великих и малых. Эти наименования связаны с объёмами отмеченных их именами книг.

• Великие пророки: Исаия, Иеремия, Иезекииль, Даниил.

• Малые пророки: Осия, Иоиль, Амос, Авдий, Иона, Михей, Наум, Аввакум, Софония, Аггей, Захария и Малахия. (Малахия считается последним пророком Ветхого Завета).

Проповеднические положения царей Давида и Соломона зафиксированы в Библии, но не в книгах, относящихся к книгам великих и малых пророков.

Многие из пророков возвещали о Пришествии Мессии. Их предсказания содержат указания на определенные события, которые исполнились в земной жизни Господа Иисуса Христа и которым еще предстоит исполниться в будущем. Среди них можно назвать:

• рождение Христа от Девы,

• место Его рождения,

• Его бегство в Египет,

• явление перед Ним Предтечи,

• Его общественное служение и совершенные им дела,

• вхождение в Иерусалим на осленке,

• предательство за 30 сребреников,

• осуждение на крестную смерть,

• страдания и их искупительное значение,

• пронзение рук и ног,

• распятие между злодеями,

• разделение одежд,

• напоение уксусом,

• прободение ребер,

• погребение между богатыми,

• воскресение из мертвых,

• вознесение на небо,

• сидение по правую сторону Бога,

• ниспослание Святого Духа, проповедь апостолов,

• просвещение язычников и распространение Церкви до пределов вселенной,

• последние времена мира,

• пришествие антихриста, воскресение мертвых,

• Страшный Суд и решение участи всех людей, добрых и злых, праведных и грешных, и, наконец,

• вечное царство Христа.

Действия и слова пророков могли иметь помимо прямого значения и прообразовательное: то есть, имея отношение к тем людям и событиям, современниками которых были пророки; они могли относиться и к будущим временам, указывая, например, на события, связанные с грядущим Спасителем.

Священное Писание Нового Завета свидетельствует о том, что через пророков говорил Бог. Так апостол Петр пишет: «Никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым» (2Пет.1:21). Читая Символ веры, православные христиане исповедуют веру в Духа Святого, «говорившего через пророков».

В Библии говорится и о ложных пророках, которые, не будучи призваны и посланы Богом, пророчествовали по своему произволу и вредили людям, совращая их с истинного пути (см.: Иер.14:4; 28:15; Мф.7:15; 24:11). Много подобных лжепророков было и в христианском мире во времена апостолов. Одним из признаков, указывавших на так называемого «пророка», как на лжепророка, являлось неисполнение того, что он предсказал от имени Господа (Втор.18:21-22).

Пророки в Новом Завете

Пророческое служение на рубеже Ветхого и Нового Завета нес Иоанн Креститель (см.: Мф.11:9). Его отец – священник Захария, пророчествовал о наступлении мессианских времен и служении своего сына в качестве Предтечи Мессии (см.: Лк.1:67-79). Пророчицей была Анна, дочь Фануила, которая упоминается в евангельском повествовании о встрече Младенца Иисуса Христа в храме с праведным Симеоном (см.: Лк.2:36-38). Сам Господь Иисус Христос называется Пророком (см.: Деян.3:22-26), Он возвещал людям волю Бога Отца.

В день Пятидесятницы апостол Петр засвидетельствовал об исполнении пророчества Иоиля: «И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут. И на рабов Моих и на рабынь Моих в те дни излию от Духа Моего, и будут пророчествовать» (Деян.2:17-18; ср. Иоил.2:28-29).

В Древней христианской Церкви также существовали пророки (см.: Деян.11:27; 13:1; Еф.4:11). Их было много, они часто путешествовали между общинами, служа Господу (см.: Еф.4:11-12). Святитель Иоанн Златоуст отмечает: «Вообще тогда было гораздо больше пророков, нежели в Ветхом Завете, потому что этот дар был ниспосылаем не на десять, двадцать, пятьдесят или сто (человек), но обильно изливалась эта благодать, и каждая церковь имела много пророков». В Кесарии у Филиппа благовестника, одного из семи диаконов, были «четыре дочери девицы, пророчествующие» (Деян.21:9).

Пророки, как и в Ветхом Завете, предсказывали будущие события (например, пророк Агав предсказал голод в Римской империи (см.: Деян.11:28) и узы апостола Павла в Иерусалиме (см.: Деян.21:10-11)), совершали символические действия, изображавшие предстоящие события (Агав взял пояс Павлов и связал себе руки и ноги (см.: Деян.21:11)). Апостол Павел часто говорит о пророках и пророчестве в своих посланиях (см.: 1Кор.11:4-5, 12:28-29, 14:1 и след.; Рим.12:6; Еф.2:20, 3:5, 4:11; 1Фес.5:20; 1Тим.1:18, 4:14). Сам Павел, как апостол, обладал всеми необходимыми для осуществления апостольского служения духовными дарованиями, в том числе харизмой пророка (см.: Деян.13:1), однако он никогда не называл себя пророком. При этом отдельные места его посланий носят явно пророческий характер (см.: Рим.11:25-27; 1Кор.15:51-52; 1Фес.4:15-17; 2Фес.2:1-12; 2Тим.3:1-5).

В раннехристианском памятнике Дидахе упоминаются пророки. Согласно этому источнику, пророкам предоставлялось право совершения Таинства Евхаристии. Здесь же приведены критерии истинных и ложных пророков (в частности, истинный пророк «хранит пути Господни», исполняет то, чему учит других, не требует материального вознаграждения, не ест от трапезы для бедных, не задерживается надолго в общине).

Свт. Феофан Затворник объясняет, что «пророчествовать значит по движению Духа Божия вести речь к верующим в назидание им на понятном им языке. Предметом ее могли быть и догмат, и нравоучение, и утешение, и молитвенное славословие, и собственно пророчество». При этом пророки не получали принципиально нового Откровения, которое бы противоречило тому, что возвещено апостолами Христа. Апостол Павел предостерегал: «Кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема» (Гал.1:9).

Разница между пророком и учителем, как поясняет свт. Иоанн Златоуст, в том, что «пророчествующий говорит все от Духа, а учащий говорит иногда и от собственного разума». Пророческое дарование подчиняется свободной воле и разумному требованию пророка (см.: 1Кор.14:29–33).

Св. Ириней Лионский († кон. II в.) писал о многих, еще в его время живших христианах, которые имеют «пророческие дарования, говорят на разных языках, открывают тайны сердца человеческого в назидание и объясняют тайны Божии». Постепенно пророческое служение становится в Церкви редкостью.

Параллельно свои так называемые «пророки» появляются в различных сектах. Один из известных древних примеров – Монтан, который во II веке основал свое движение и начал проповедовать во Фригии, утверждая, что он и его последователи, включая Прискиллу и Максимиллу, были вдохновлены Святым Духом. Они считали свои откровения равными или даже превосходящими учения Иисуса Христа и апостолов. Максимилла предсказывала будущие войны, бедствия, перевороты и гонения. В связи с этим христианские критики писали:

«Ужели не очевидна сейчас эта ложь? Больше тринадцати лет прошло от смерти этой женщины и до нынешнего дня, а войн нет ни во всем мире, ни в каком-то одном его углу. И христианам, по милости Божией, дарован длительный мир» (Цит. по: Евсевий Кесарийский. Церковная история, V:16, 19).

Монтанизм был осужден на Иерапольском соборе во II веке.

Литература по теме

- Пророки Библейский словарь Нюстрема

- Кто такой Пророк? Андрей Десницкий

- Пророки и пророчества Толковая Библия под ред. А.П. Лопухина

- Ветхозаветные пророческие школы свщмч. Иларион (Троицкий)

- Исагогика. Том II Эпоха пророков прот. Александр Мень

- Внимая голосу пророков И.Я. Гриц

- Понятие о пророках и время их служения Киевская Духовная Семинария

- Введение в Ветхий Завет: книги пророков

- Пророки Ветхого Завета протопр. Алексий Князев

- Пророки прот. Геннадий Фаст

- Пророки

- Пророки Ветхого Завета

- Хронологическая таблица пророков-писателей

- Пророк Исаия в Евангелиях

- Исполнение ветхозаветных пророчеств в Новом Завете

- Кроссворд «Пророки»

Комментировать