- Краткая история практики причащения Святых Тайн

- В какие дни и часы года совершается Св. Причащение?

- Каким образом Тело и Кровь Христовы действуют в нас после причащения?

- Кто может причащаться?

- Кого священник может не допустить до Причастия?

- Имеет ли право священник отлучить от Причастия?

- Что значит принимать причастие «не рассуждая о Теле Господнем» (1Кор.11:29)?

- Что нужно знать о причащении детей?

- Не является ли участие в причащении актом каннибализма?

- Коротко о причастии

- Цитаты о причастии

- Церковные каноны о причащении Святых Тайн

Прича́стие или причаще́ние (греч. μετάληψις – (металипсис) участие, принятие; синоним: κοινωνία (кинониа) – приобщение) или Евхаристия (греч. Εὐχαριστία (евхаристиа) – благодарение) – Таинство, в котором хлеб и вино прелагаются в истинное Тело и истинную Кровь Господа нашего Иисуса Христа, после чего верующие потребляют их во оставление грехов и в Жизнь Вечную.

Также словом Прича́стие иногда называют сами Святые Тело и Кровь Христовы (Святые Дары).

В ранней Церкви причащение также называлось словом «кинония», что указывало на теснейшее единение людей с Богом (приобщение к Богу), общение людей с Богом и в Боге, т.е. пребывание в Его любви и благодати.

Сам Спаситель сказал: «Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в Последний день» (Ин.6:54). Этими словами Господь указал на необходимость для всех христиан теснейшего соединения с Ним в Таинстве Причащения. Примечательно, что человек устроен так, что прием пищи и лекарств осуществляется внутрь. Также и для соединения с Богом, принятия «лекарства бессмертия», Господь предусмотрел привычный для человека способ.

Краткая история практики причащения Святых Тайн

Первое причастие произошло на Тайной вечери, незадолго до смерти Спасителя. В Евангелии рассказывается, что во время общей трапезы с учениками, «Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: приимите, ядите: сие есть Тело Мое. И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов» (Мф.26:26-28). Также Христос добавил: «Сие творите в Мое воспоминание» (Лк.22:19). Из посланий апостола Павла можно видеть, что христиане апостольской эпохи причащались в рамках общей трапезы (агапы), что приводило к злоупотреблениям (1Кор.11:20-34).

Известно, что к причастию допускались только крещеные люди, а само Таинство совершалось священнослужителем. Сщмч. Игнатий Антиохийский во II веке пишет:

«Только та Евхаристия должна почитаться истинною, которая совершается епископом или тем, кому он сам предоставит это. Где будет епископ, там должен быть и народ, так же, как где Иисус Христос, там и кафолическая Церковь. Непозволительно без епископа ни крестить, ни совершать вечерю любви».

Древнейшее описание евхаристического богослужения (сер. II в.) содержится в апологии мученика Иустина Философа:

«В так называемый день солнца (воскресенье – прим. ред.) бывает у нас собрание в одно место всех живущих по городам или селам; и читаются, сколько позволяет время, сказания апостолов или писания пророков. Потом, когда чтец перестанет, предстоятель посредством слова делает наставление и увещание подражать тем прекрасным вещам. Затем все вообще встаем и воссылаем молитвы. Когда же окончил молитву, тогда, как я выше сказал, приносится хлеб, и вино, и вода; и предстоятель также воссылает молитвы и благодарения, сколько он может. Народ выражает свое согласие словом – аминь, и бывает раздаяние каждому и приобщение даров, над коими совершено благодарение, а к небывшим они посылаются через диаконов».

После середины II века происходит отделение агапы от Евхаристии, распространение практики причащаться натощак и совершения Евхаристии в утреннее время, тогда как агапу продолжали совершать вечером. Однако этот процесс происходил в разных местностях в разное время.

В конце IV века соборно было утверждено правило принятия Тела и Крови Христовых натощак. О соблюдении поста перед принятием Тела и Крови Христовых свидетельствовал свт. Иоанн Златоуст. См. Евхаристический пост.

В древности даже и верующие не из числа священнослужителей, мужчины и женщины, принимали причастие около престола. Однако, примерно в середине IV века доступ к престолу причастников не из числа священнослужителей был запрещен.

Порядок приступающих к причастию указан в «Апостольских Постановлениях» (IV в.): «Пусть причащается сначала епископ, потом пресвитеры, диаконы, иподиаконы, чтецы, певцы, аскеты, а между женщинами диакониссы, девы, вдовицы, потом дети, a затем весь народ по порядку».

Тело Христово подавалось первым христианам в руки, а Кровь Христова непосредственно из самой чаши. Практика причащать мирян с помощью лжицы (ложечки) входила в византийский богослужебный обиход постепенно и окончательно утвердилась к XIII в.

Помимо причащения в церковном собрании, в Древней Церкви широко было распространено причащение на дому. Данная практика распространена и сегодня для людей, находящихся в болезни. В период гонений также была распространена практика хранения Св. Даров на дому и самопричащения.

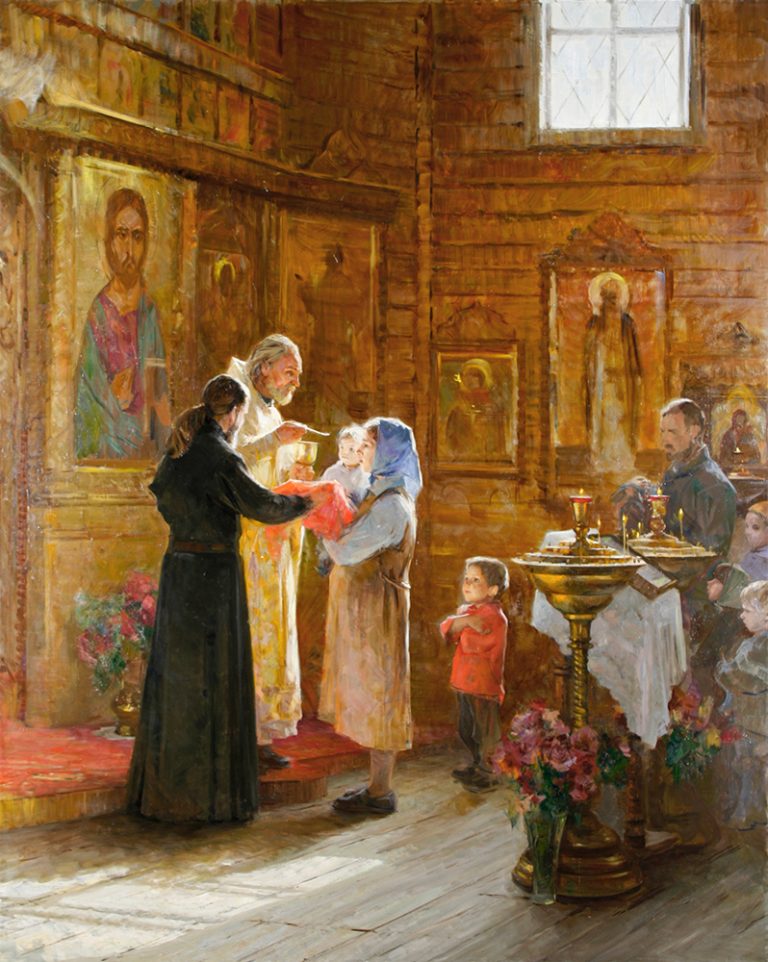

В современной практике Православной Церкви причастие преподается священником (часто – с амвона) под обоими видами с помощью лжицы. Причастники принимают причастие молча, сложив крестообразно руки на груди, после чего целуют край чаши и отходят, затем запивают потребленные Св. Дары теплотой. Принятую Частицу лучше сразу проглотить, не разжевывая.

В какие дни и часы года совершается Св. Причащение?

Коротко:

Дни: все дни, кроме тех, когда литургия не положена (всего таких дней около 20).

Время: примерно в 9.30 – 11.30 большую часть дней года.

При служении литургии Преждеосвященных даров вечером – в 18.00.

На ночной литургии Рождества Христова в 1.30 – 2.00, на Пасху – в 2.30 – 3.30.

Подробно:

Дни: Таинство Святого Причащения совершается на богослужении, которое называется литургия. В течение года литургия совершается почти каждый день, кроме среды и пятницы сырной седмицы (последняя неделя перед Великим постом), понедельника, вторника и четверга первых шести недель Великого поста и Великой Пятницы.

В соборах и монастырях литургии служатся ежедневно; в приходских храмах по воскресным дням и в церковные праздники.

Время: Как правило, литургия совершается в первой половине дня; точное время начала богослужений и дни их совершения следует узнавать непосредственно в том храме, в который вы собираетесь пойти. Если считать, что, стандартным временем начала литургии является 8.00, то причащение совершается примерно в 9.30 – 10.00 (то есть через 1,5 – 2 часа после начала). В целом же в разных местах и храмах литургия начинается в интервале от 7 до 10 часов утра; продолжительность литургии в зависимости от характера службы и отчасти от количества причастников от 1,5 часов.

В период Великого поста в будние дни (понедельник -- пятница) служится литургия Преждеосвященных Даров. В целом великопостное богослужение более продолжительное, потому Причащение бывает около 11.00. Аналогично более длинная служба положена в Сочельники Рождества Христова и Крещения Господня.

Есть практика служения литургии Преждеосвященных Даров вечером; в таком случае причащение бывает примерно в 18.00 и рекомендуется безусловное воздержание от воды и пищи с 12.00 (в идеале, если есть силы, лучше весь день выдержать в абсолютном говении).

Стоит сказать об особых днях. Есть почти повсеместная практика служения ночных литургий на праздники Рождества Христова и Пасхи. В этом случае причащение тоже совершается ночью, причем на Рождество Христово примерно в 1.30 (если ночью совершается литургия, без предшествующей утрени), на Пасху же (а также если на Рождество Христово ночью служат утреню вместе с литургией) – примерно в 2.30 – 3.30. Чтобы причаститься на Пасху и на Рождество Христово, евхаристических пост (воздержание от пищи и пития) следует выдерживать с 19.00.

В случае Благовещения в Великую Пятницу (так будет в 2034, 2045 и 2056 гг.) ради строгости дня литургия должна совершаться не ранее полудня; причащение бывает примерно в 15.00.

Перед причастием Святыни необходимо с полуночи воздержаться от пищи и пития, совершить Правило ко Святому Причащению и очистить душу в Таинстве Покаяния. Исповедь обычно совершается накануне или перед Литургией. Бывает Исповедь и во время литургии, но это нежелательный вариант.

Каким образом Тело и Кровь Христовы действуют в нас после причащения?

Церковь учит, что через причащение Святых Таин христианин теснейшим образом «соединяется с Самим Иисусом Христом и в Нем становится причастным Вечной Жизни» (Пространный христианский катихизис. О вере, о десятом члене Символа веры). Через регулярное и достойное участие в этом великом Таинстве он «освобождается от козней и искушений дьявола, поскольку враг души не осмеливается нанести никакого вреда тому, в ком он находит пребывающего Христа» (Православное исповедание. Ч. 1, вопрос 107).

Действие Христа в нас после достойного причащения представлено в 3-ей благодарственной молитве так: «Пройди в члены тела моего, во все суставы, во внутренности, в сердце, и сожги терние всех моих согрешений. Душу очисти, освяти мысли, колени утверди с костями вместе, просвети пять главных чувств, всего меня пригвозди страхом пред Тобою. Всегда защищай, охраняй и береги меня от всякого вредного для души дела и слова. Очищай, омывай и устрояй меня; украшай, вразумляй и просвещай меня. Яви меня Твоей обителью, единого Духа, и уже не обителью греха, чтобы бежали от меня по принятии Причастия всякий злодей, всякая страсть как от дома Твоего, как от огня».

Это действие таинственно и непостижимо, но, тем не менее, реально. Свт. Феофан Затворник описывает его так:

«Душа грешная – нравственно расслабленна, но, когда принимает в себя Господа, чувствует в себе духовную крепость и силу, то есть ощущает воодушевленную ревность о всяком добре и об исполнении всякой заповеди Божией, неодолимую никакими препятствиями, ни внешними, ни внутренними, воздвигаемыми от страстей и худых привычек, и не пресекаемую ни нерадением, ни отлагательством. И всегда мы делаем понемногу добро, но делаем, когда оно само, так сказать, попадется под руки и в исполнении не требует пожертвований и особых усилий. Но тут возрождается сильная энергия с направлением всех помышлений, желаний и намерений на одно богоугодное, что выражается не только живостью, но некоторою неудержимостью в трудах доброделания и благочестия, не чувствующею усталости и сытости. Так должно быть во всяком причастнике Христовых Таин, приявшем в них Господа.. Свет ведения, сила воодушевления на добро, мир душевный, сладостная теплота – это главные свидетели водворения Господа в сердцах истинных причастников».

Человек может не замечать в себе этих признаков явно, чему в разных случаях могут быть разные причины, но уже сам факт того, что в нем усиливается потребность христианского делания, может рассматриваться как один из таких признаков. «Если есть забота о спасении с трудами по исполнению всего, чем условливается спасение, ведайте, что Господь начал уже в нас Свое дело. Продолжите начатый труд с терпением и узрите, что начавший совершит. Но если уж и сего нет, значит, нет и начатков. Нерадение и беспечность о спасении – явный признак, что жизнь духа еще не начата. И надобно все сызнова переделать. He отчаивайтесь, впрочем, и в сем случае. Затем и жизнь нам еще дается, чтоб мы пришли в чувство и раскаялись».

Из этого мы можем заключить, что признаки «действия Святого Причастия» существуют и наблюдаются, однако оно тесно связано с нашим личным трудом над собой.

Совершенно неверно воспринимать Святое Причастие, как средство для автоматического решения житейских проблем (душевных расстройств, различных заболеваний, проблем в личной жизни и т. п.). Причащение Святых Тайн Христовых предназначено, прежде всего, для соединения человека с Богом, общения с Ним. Чудо исцеления человека может произойти в связи с принятием причастия, но это не является обязательным и не может служить заменой обращения к специалисту, работы над отношениями в семье и т.п.

Кто может причащаться?

Причащаться имеет право крещеный человек, который верует православно, не отлучен от причастия духовником или епархиальным архиереем, подготовился к причастию в соответствии с правилами и обычаями Церкви, не имеет на своей совести неисповеданных смертных грехов и обиды на ближних.

Кого священник может не допустить до Причастия?

Причинами недопущения священником верующего до Причастия могут быть: несовместимое с причащением нравственное состояние (например, отказ от примирения с раскаявшимся обидчиком), наличие тяжелых неисповеданных грехов. Существует также ряд прочих препятствий (См. Препятствия к участию в Евхаристии), которые могут стать основанием для недопущения до Причастия.

Имеет ли право священник отлучить от Причастия?

Согласно документу «Об участии верных в Евхаристии», «при совершении тяжелых грехов применение канонов в части отлучения от причастия на длительные сроки (более чем на один год) может осуществляться только по благословению епархиального архиерея. В случае злоупотребления священником правом наложения прещений вопрос может быть передан на рассмотрение в церковный суд». Отсюда следует, что священник имеет право отлучить человека от причастия на небольшой срок, если сочтет это правильным и полезным.

Что значит принимать причастие «не рассуждая о Теле Господнем» (1Кор.11:29)?

Это значит принимать его как обычную пищу, не веря и не понимая, что принимаешь Самого Христа.

Свт. Иоанн Златоуст объясняет, что это предостережение человеку, который причащается, «не размышляя, не представляя, как должно, величия предложенных (тайн), не думая о важности Дара». Апостол Павел предостерегает от такого неблагоговейного отношения и свидетельствует о том, что из-за этого многие люди болеют и умирают после недостойного причащения (1Кор.11:30).

Что нужно знать о причащении детей?

Детей можно и нужно регулярно причащать сразу после их Крещения. Для детей до трех лет евхаристический пост не является обязательным. По традиции, с трехлетнего возраста детей в православных семьях постепенно приучают к воздержанию от пищи и питья перед причащением Святых Тайн. К семилетнему возрасту ребенок должен твердо привыкнуть причащаться натощак.

Перед тем как подойти к чаше, младенца нужно заблаговременно положить горизонтально на правую руку, убрать соску. Во время причастия нужно придерживать ручки ребенка, чтобы он случайно не спровоцировал падение св. даров. Если малыш напуган и не хочет причащаться, то следует отойти в сторону, успокоить его и только потом можно попробовать подойти снова. Помните о том, что у вас нет задачи причастить ребенка любой ценой, ничего страшного, если не получиться причастить его в этот раз. Причастие не должно становиться поводом для стресса у ребенка. Когда такая практика становится регулярной, как правило, участие в причащении перестает пугать ребенка. В документе «Об участии верных в Евхаристии» особо отмечается, что «практика, когда родители причащают детей, а сами редко приступают ко святому причащению, препятствует укреплению в сознании детей необходимости участия в Евхаристической трапезе».

Что касается подготовки к причащению детей в отроческом возрасте, оно имеет свои особенности. В вышеназванном документе отмечается, что возраст первой исповеди и ее частота «при ежевоскресном причащении должны определяться совместно духовником и родителями, с учетом индивидуальных особенностей в развитии ребенка и его понимания церковной жизни». Содержание и объем молитвенного правила перед причащением «определяются родителями в соответствии с возрастом, духовным и интеллектуальным развитием ребенка».

Не является ли участие в причащении актом каннибализма?

Нет, не является.

1. Мы причащаемся воскресших и прославленных Тела и Крови Христовых. На литургии не происходит убийства и вкушения мертвого тела. Происходит соединение с живыми и животворящими Телом и Кровью Спасителя.

2. Господь, пребывая в духовном мире, не терпит телесного ущерба от того, что христиане принимают хлеб и вино, пресуществлённые в Тело и Кровь Христовы.

3. Христос Сам заповедал нам такой способ соединения с Ним. Это Его установление, а не наше.

***

протоиерей Олег Стеняев

Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем (1Кор.11:28–29).

«Рассуждение о Теле Господнем» и есть призыв к тому, чтобы, приступая к Чаше, христианин вспоминал о Тайной Вечери, крестных страданиях, смерти и воскресении Иисуса Христа, как и Сам Господь сказал: Сие творите в Мое воспоминание (Лк.22:19).

Кроме того, «рассуждение о Теле Господнем» – это вся Литургия с её последованием, молитвами, песнопениями, ектениями. Сама она включает в себя рассказ о Жизни нашего Спасителя – от Рождения до Смерти, Воскресения и Вознесения. Порядок литургического богослужения готовит пришедшего человека к самому важному – к апогею всей жизни, а именно: к Евхаристии и Причастию. Ведь рассуждение выражается в слове или в некоторых действиях, которые порождают мысленные образы, ассоциации. И все это дает нам литургия, чтобы христианин подходил к Чаше осознанно, понимая, что он вкушает Тело и Кровь Самого Христа.

Коротко о причастии

1. Таинство Евхаристии (Таинство Причащения) – Таинство, в котором хлеб и вино прелагаются (претворяются) действием Божьим в истинные Тело и Кровь Господа нашего Иисуса Христа, после чего верующие потребляют их во оставление грехов и в Жизнь Вечную.

2. Таинство Евхаристии установлено Самим Спасителем, во время Тайной Вечери, участниками которой, согласно евангельскому тексту (Мф.26:17-29; Мк.14:12-25; Лк.22:7-38; Ин.13:1-30), были апостолы.

3. В Таинстве Евхаристии верующий, по вере своей, теснейшим образом соединяется с Господом нашим Иисусом Христом.

4. Уже в раннехристианские времена Евхаристия (от греч. Εὐχαριστία – Благодарение) обозначалась и как Кинония (от греч. κοινωνία – соучастие, связь, приобщение).

5. Потребляя Тело и Кровь Христову, верующий соединяется со Христом не только по человеческому естеству (выражаясь адаптированным языком: не только как с Человеком): он благодатно соединяется с Ним как с Богом (также с Отцом и Святым Духом).

6. Приобщаясь Телу и Крови Христовым, мы, христиане, не только соединяемся со Христом, но и объединяемся в единое тело со всеми теми, кто причащается вместе с нами: это единое тело называется Церковью Христовой.

7. В Таинстве Евхаристии Христос становится для верующего не образной, не условной, но действительной пищей.

8. По преложении в Тело и Кровь Христовы хлеб и вино сохраняют свой «вид» (хлеб пахнет и выглядит как хлеб, вино имеет вкус и цвет вина), но они становятся Телом и Кровью Христовыми в самом прямом, не переносном, не иносказательном смысле. Как именно осуществляется преложение, мы не знаем.

9. На важность участия верующих в Таинстве Евхаристии указал Сам Спаситель, сказав: «Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в Последний день» (Ин.6:54), «Сие творите в Мое воспоминание» (Лк.22:19).

10. Регулярное участие верующего в Евхаристии содействует его обожению (уподоблению Богу и единению с Богом), обожение – главная цель человеческой жизни.

Цитаты о причастии

«Причащайтесь Тела и Крови Господней. Существуют разные предрассудки относительно того, как часто нужно причащаться. Некоторые говорят: раз в год, некоторые – четыре раза в год. Это все не находит никакого подтверждения ни в учении Спасителя, ни в учении Церкви, ни в каноническом порядке церковной жизни».

патриарх Кирилл

«Евангелие благовествует нам слова Христа: Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком (Ин.10:10). Я есмъ путь и истина и жизнь (Ин.14:6). Господь, желая приобщить нас Себе, дать нам эту «жизнь с избытком», избрал для этого не какой-нибудь мыслительно-интеллектуальный или эстетически-культурный способ, а способ наипростейший, наиестественнейший для человека – через вкушение.

Как пища входит в нас и растворяется в нас, проникает до последней клеточки нашего организма, так и Господь захотел до самой нашей последней молекулы проникнуть в нас, соединиться с нами, приобщиться нам, чтобы и мы до конца приобщились Ему.

Ум человеческий отказывается и не в силах понять страшную глубину этого действия Божия; воистину, это любовь Христова, которая превосходит всякое разумение (см. Еф.3:19)».

игумен Пётр (Мещеринов)

«Необходимо отметить, что в отдельных случаях, обычно за маловерие священника или молящихся, Господь допускает совершиться чуду – хлебу и вину стать реальными человеческими плотью и кровью (подобные случаи даже предусмотрены в священническом «Служебнике» в инструкции для священников, называемой «Известие учительное», в разделе о непредвиденных случаях).

Обычно, по прошествии некоторого времени, плоть и кровь вновь приобретают вид хлеба и вина, но известно исключение: в Италии в городе Ланчано уже много веков хранятся обладающие чудесными свойствами Плоть и Кровь, в которые преложились хлеб и вино на Божественной Литургии (см. на сайте)».

священник Александр Торик

«Причащайтесь чаще и не говорите, что недостойны. Если ты так будешь говорить, то никогда не будешь причащаться, потому что никогда не будешь достоин. Вы думаете, что на земле есть хотя бы один человек, достойный причащения Святых Таин? Никто этого не достоин, а если мы все-таки причащаемся, то лишь по особому милосердию Божию. Не мы созданы для причастия, а причастие для нас. Именно мы, грешные, недостойные, слабые, более чем кто-либо нуждаемся в этом спасительном источнике… Я вас причащаю часто, я исхожу из того, чтобы вас приобщить ко Господу, чтобы вы почувствовали, как это хорошо – пребывать со Христом».

святой Алексий Мечёв

«Бедствие для души – долго не причащаться Святых Таин: душа начинает смердеть страстями и грехами, сила которых возрастает по мере того, как долго мы не приступаем к Таинству Причастия».

святой праведный Иоанн Кронштадтский

«Нельзя часто причащаться, говорят, а то привыкаешь. Так, может, это неплохо – привыкнуть к хорошему?»

игумен Силуан (Туманов)

«Насчёт привыкания к святыне – если вдруг кажется, что действительно есть такая опасность, надо усиливаться в осмыслении святыни и в том, чтобы готовиться к встрече с ней, вот и всё. Встреча происходит не ради результата, а ради Христа. Чувства в этом смысле вещь очень ненадежная. Поэтому не чувствуешь – может, оно и к лучшему... Многие православные ведь говорят, что чувства нередко могут сыграть с тобой дурную шутку, и ты начинаешь всё видеть в каком-то искаженном свете – это называется духовной прелестью. И уже перестаешь видеть правду, а видишь одни чувства».

священник Антоний

«Священник причащается на каждой литургии, однако, по словам святителя Иоанна Златоуста («Толкование на Книгу Деяния апостолов»), он не имеет преимуществ перед мирянином в принятии Святых Тайн. Профессионального причастия Церковь не знает; священнослужитель подходит к Святой Чаше как член Церкви, без каких-либо привилегий. Духовник может не допустить прихожанина до Причастия только в особых случаях: если тот недостаточно подготовлен, пренебрегает молитвенным правилом или же обращает Причастие в повод для духовной гордости. Некоторые люди по нераскаянным грехам не должны быть допущены до Причастия и одного раза в году, а другие, считающие Причастие самым главным в своей жизни, могут причащаться всегда на литургии, в соответствии с подготовленностью к этому Таинству».

архимандрит Рафаил (Карелин)

«Достижением лукавого стало то, что ему удалось исказить наше отношение к Божественному Причащению, к принятию Бога в Таинстве Святой Евхаристии. Хлеб насущный, ежедневное пропитание, лекарство от страсти, нерадения, от греховных наклонностей и духовных болезней мы превратили в роскошь. Христиане приступают к Святому Причащению крайне редко. Еще есть немало храмов, где не причащают совсем на Рождество и на Пасху, где сами священнослужители создают препятствия верующим к их соединению со Христом в таинстве Евхаристии, где бытует печально ошибочное мнение, что причащаться часто – чуть ли не грех, и можно лишь в посты, и тогда это спасительно.

Но разве можно любить и не стремиться к встрече и единению? А если не любишь, что смогут дать эти несколько причащений в год, если в жизни не дышишь ожиданием встречи с Богом и желанием причаститься Его Божественных Даров.

В конечном итоге причастие из животворного Таинства, совершаемого для всей христианской общины, нередко становится неким чином, на который приходят попеть, почитать, постоять, а когда Христос приглашает: “Приимите, ядите, Сие есть Тело мое”, “Пийте от Нея вси! Сия есть Кровь моя Нового Завета, яже за вы, и за многия изливаемая”, и Церковь приглашает: “Со страхом Божиим и верою приступите”, делают вид, что не замечают, не слышат… Но если Христос не для вас, кто тогда вы? Чьи? Разве Христовы?»

архиепископ Амвросий (Ермаков)

«Вот ты завтра хочешь приобщиться Святым Тайнам Христовым; не говори: я завтра буду приобщаться, а говори: если Господь сподобит приобщиться мне, грешному. Иначе бойся говорить.

Вот какой был случай у вас, в Петербурге. Жил на Сергиевской улице очень богатый купец. Вся жизнь его была – сплошная свадьба, и в продолжение 17 лет не приобщался он Святых Тайн. Вдруг он почувствовал приближение смерти и испугался. Тотчас же послал своего слугу к священнику сказать, чтобы он пришел приобщить больного. Когда батюшка пришел и позвонил, то открыл ему дверь сам хозяин. Батюшка знал о его безумной жизни, разгневался и сказал, зачем он так насмехается над Святыми Дарами, и хотел уходить. Тогда купец со слезами на глазах стал умолять батюшку зайти к нему, грешному, и исповедать его, так как он чувствует приближение смерти. Батюшка наконец уступил его просьбе, и он с великим сокрушением в сердце рассказал ему всю свою жизнь. Батюшка дал ему разрешение грехов и хотел его приобщить, но тут произошло нечто необычайное: вдруг рот у купца сжался, и купец не мог его открыть, как он ни силился. Тогда он схватил долото и молоток и стал выбивать себе зубы, но рот сомкнулся окончательно. Мало-помалу силы его ослабели, и он скончался. «Так, – заметил Старец, – Господь дал ему возможность очиститься от грехов, может быть, за молитвы матери, но не соединился с ним»...»

преподобный Варсонофий Оптинский

«Никто не может приобрести мир, не имея других добродетелей, добродетель же не приобретается без исполнения заповедей, а заповедь, в свою очередь, не может исполняться в совершенстве без любви, любовь же не возобновляется без Божественного Причащения. Итак, без Божественного Причащения мы напрасно трудимся».

прп. Никодим Святогорец и свт. Макарий Коринфский

«Христианин – это не просто теоретически верующий человек. Это человек, который находится в благодатном, говоря более понятным современным языком – энергетическом единении с Богом. Для древних христиан сама мысль о том, что можно называться христианином и не причащаться, казалась абсурдной. Христиане собирались для совершения Литургии, для того чтобы причаститься даже под угрозой смерти; человека, который две-три недели не причащался, отлучали от Церкви!»

свящ. Константин Пархоменко

«Есть в современной медицине такая операция: человеку переливают его же собственную кровь. Ее пропускают через фильтры, очищают от вредных веществ насыщают необходимыми полезными компонентами и снова вливают человеку. Нечто подобное совершает с нами и Христос. Две тысячи лет тому назад Бог воплотился, принял наше человечество. Очистив его от греха, проклятия и смерти, преобразив, Он подает нам его же в Таинстве причащения. И мы, причащаясь, получаем исцеление. Получаем возможность изменить, исправить свою жизнь. Исцелить свою человеческую природу. И, таким образом, получаем возможность спастись».

Иннокентий (Ивлев), иеромонах

«В Священной Евхаристии верующим подается священное «лекарство бессмертия», как говорил священномученик Игнатий Богоносец, «противоядие, чтобы не умирать». Бог сделал человека существом материальным. Вот почему Он использует такие материальные вещи, как хлеб и вино, чтобы вложить в нас новую жизнь».

«Каждый раз приступай к Евхаристии, как будто делаешь это впервые, и в то же время как будто это твоё последнее причащение перед смертью».

преп. Порфирий Кавсоколивит

Церковные каноны о причащении Святых Тайн

8-е апостольское правило о необходимости причащения клирикам, совершающим Евхаристию.

9-е апостольское правило о недопустимости верным покидать Литургию, не участвуя в молитве и причащении.

2-й канонический ответ свт. Дионисия Александрийского о запрете женщинам входить в храм и причащаться во время месячных.

4-й канонический ответ свт. Дионисия Александрийского о том, является ли «ночное истечение» препятствием к причащению.

13-й канон I Вселенского собора о причащении кающихся грешников, находящихся при смерти.

2-й канон Антиохийского собора об отлучении от Церкви пребывающих на Литургии, но не участвующих в молитве и не причащающихся.

3-й канонический ответ Тимофея Александрийского о возможности бесоодержимым приобщаться Святых Таин.

5-й канонический ответ Тимофея Александрийского о невозможности причащаться супругам имеющим накануне ночью интимную близость.

16-й канонический ответ Тимофея Александрийского о возможности причащения для случайно проглотивших воду во время евхаристического поста.

23-й канон Трулльского собора о запрете клирикам требовать денежную или иную оплату за причащение.

32-й канон Трулльского собора о запрете епископу и пресвитеру совершать Евхаристию на вине, не смешанном с водой.

58-й канон Трулльского собора о запрете мирянам причащать себя или других.

66-й канон Трулльского собора о необходимости посещения верными храма и причащения в Светлую седмицу.

19-й канон Лаодикийского собора о чине древней литургии и позволении причащаться в алтаре только священнослужителям.

34-й канон Карфагенского собора о необходимости клирикам соблюдать супружеский пост перед совершением Таинства Евхаристии.

50-й канон Карфагенского собора о совершении Таинства Евхаристии натощак.

Литература по теме

- О Таинстве Причащения

- Евхаристия. Почему вино – Кровь Христова, а хлеб – Его Тело?

- Святые отцы о Таинстве св. Причащения

- Что такое Причастие? прот. Евгений Горячев

- Спасение от нелюбви иг. Петр (Мещеринов)

- О Таинстве Причащения прот. Григорий Дьяченко

- Евхаристия. Таинство Царства прот. А. Шмеман

- Евхаристия архим. Киприан (Керн)

- Евхаристия прот. Владимир Воробьев

- О необходимости причащения младенцев cвящ. Олег Нецветаев

- Ветхозаветные прообразы Евхаристии прот. Леонид Грилихес

- Божественная Евхаристия как основа духовной жизни и залог спасения прот. Б. Пивоваров

- Богословские аспекты Таинства Евхаристии архиеп. Константин

- О причащении митр. Сурожский Антоний

- Что находится в Чаше Причастия? прот. Владимир Шарапов

- Таинство Евхаристии П.Ю. Малков

- Таинство Причащения в истории

- Святая Евхаристия в исторической перспективе и современной церковной практике прот. Александр Степанов

- Подготовка к Причащению

- Как часто причащаться

- Наставления причастникам по творениям свт. Иоанна Златоуста

- Как готовиться ко Святому Причащению

- Памятка причастникам

- Искушения, связанные с причастием cвящ. Валерий Духанин

- Канонические правила Православной Церкви, касающиеся практики причащения

- Глухая исповедь иер. Иоанн Палисадов

- Медиа

- АУДИО. Таинство Причащения

- Фотоальбом: «Таинство Причащения»

- Прочее

- Кроссворд «Таинство Святого Причащения»

- Вопросы и ответы: причащение

Комментировать