- Как развивался термин «богословие»?

- Какие богословы сыграли важнейшую роль в формировании православного богословия?

- Может ли иметь истинное знание о Боге невоцерковлённый человек?

- Как следует относиться к словам свт. Григория Богослова: «Любомудрствовать о Боге можно не всем; потому что способные к этому люди, испытавшие себя, которые провели жизнь в созерцании. Для нечистого же, может быть, небезопасно и прикоснуться к чистому»?

- Какие существуют богословские дисциплины?

- Какие существуют разделы Догматического Богословия?

- Что такое апофатическое и катафатическое богословие?

- Кратко о богословии

- Цитаты о богословии

Богосло́вие (греч. θεολογία от греч. θεός – бог (Бог) + λόγος слово, учение –

слово от Бога, слово(учение) о Боге, слово, обращенное к Богу) –

1) слово (Откровение) Бога о Себе, Его отношении к миру; о мире, призвании и предназначении человека;

2) практика богообщения, духовная жизнь;

3) слово (учение) Церкви о Боге; о мире как объекте Божьего Творения и Промысла; о человеке как образе и подобии Божьем;

4) название, прилагаемое к научным дисциплинам, исследующим отдельные направления учения Церкви о Боге и богопочитании (Догматическое Богословие, Нравственное Богословие, Литургическое Богословие и т. д.).

Как развивался термин «богословие»?

В дохристианскую эпоху богословами именовались люди, которые «свидетельствовали» о «богах». В первые времена существования Церкви термин «θεολογία» – «богословие» – нередко относили к содержанию Священного Писания. Кроме того, с развитием христианства этим термином стали обозначать учение о Боге-Троице, о Боге-Слове – Господе Иисусе Христе.

Наконец, со временем под богословием стали подразумевать совокупность наук о Боге и Его отношении к миру и, в частности, к человеку; о мире и человеке, как объекте творения и Промысла Божия; о путях и средствах спасения человека; о христианской этике; о формах и способах богослужения и богопочитания; об истории Церкви; о последних судьбах мира и пр.

Какие богословы сыграли важнейшую роль в формировании православного богословия?

В самом строгом значении слова Богословом является Бог, ибо только Он знает Себя во всей полноте и открывает Себя людям в той мере, в какой считает уместным.

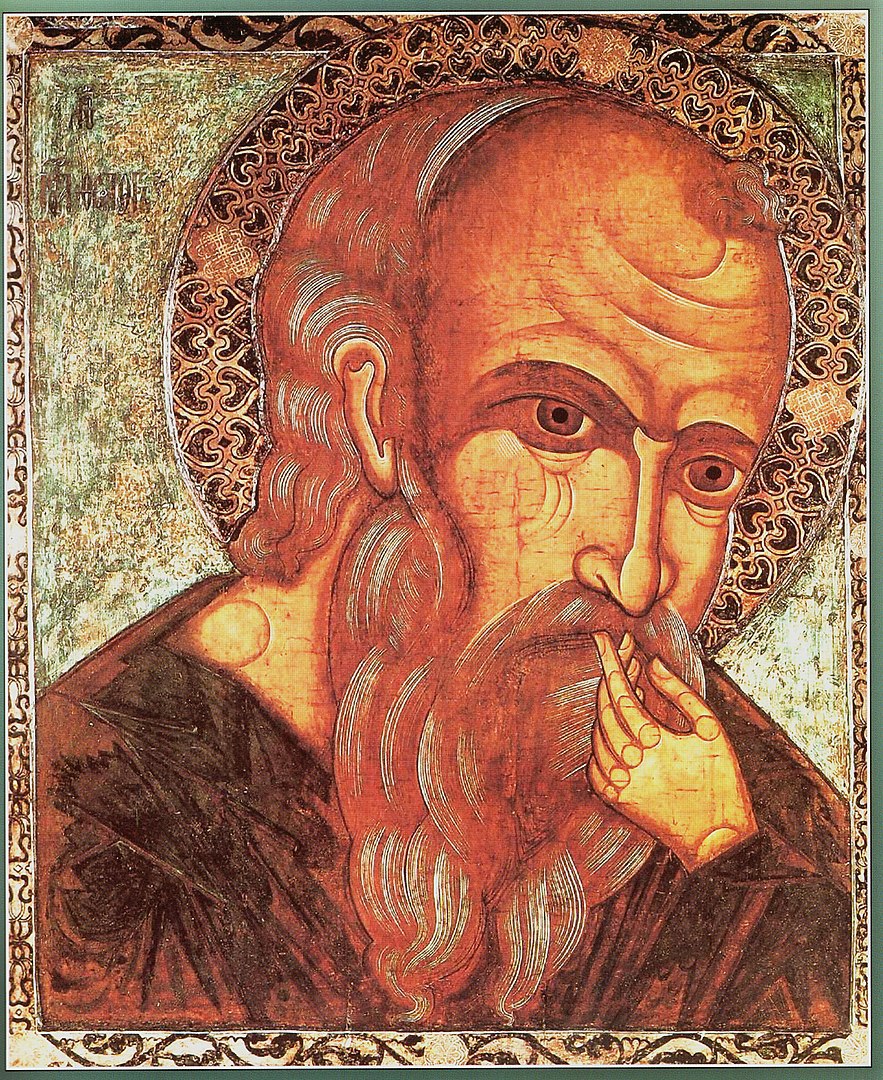

В особом значении слова Церковь обозначает именованием «Богослов» евангелиста Иоанна Богослова, святителя Григория Богослова и преподобного Симеона Нового Богослова.

Между тем, к богословам в широком значении слова принадлежит большое количество представителей Церкви. Помимо названных лиц это и отцы-каппадокийцы – святители Василий Великий, Григорий Богослов, Григорий Нисский, Афанасий Великий, Кирилл Александрийский, Иоанн Златоуст, Григорий Палама, преподобные Максим Исповедник, Иоанн Дамаскин, и многие, многие другие.

Может ли иметь истинное знание о Боге невоцерковлённый человек?

Заучить формулировки тех или иных церковных догматов, касающихся учения о Боге в Самом Себе, может и невоцерковлённый человек, и даже ревностный атеист. Однако процесс богопознания не ограничивается знанием нескольких ключевых положений учения о Боге, но подразумевает веру, предполагает более глубокое погружение в содержание православного вероучения, личное общение с Богом, например, в процессе молитвенного делания, участия в храмовом богослужении, в Таинствах Церкви.

Человек, не имеющий мистического опыта богообщения, не может претендовать на полноценное знание о Боге.

Как следует относиться к словам свт. Григория Богослова: «Любомудрствовать о Боге можно не всем; потому что способные к этому люди, испытавшие себя, которые провели жизнь в созерцании. Для нечистого же, может быть, небезопасно и прикоснуться к чистому»?

Зададимся вопросом: в чем суть нашей христианской жизни? Ответ очевиден – в богопознании и богообщении. В том, что люди призваны к богопознанию (как, собственно, и к богообщению), сомневаться не приходится. «Да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа», – говорится в Евангелии (Ин.17:3). Апостол Павел наставляет: «Вникай в учение!» (1Тим.1:11).

Вместе с тем, апостол Петр говорит: «Господа Бога святите в сердцах ваших; будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчёта в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением» (1Пет.3:15). Таким образом, христианину приличествует, а не не приличествует знать основы христианской веры, знать, во что он, как христианин, верит, и уметь дать отчёт в своём уповании.

Имея это в виду, легче понять, почему прп. Исаак Сирин высказывается неодобрительно о тех, кто считает занятие богословием чем-то ненужным. Вот его слова:

«Удивляюсь я …людям, которые, когда видят человека, трудящегося в чтении Святых Писаний и усердно изыскивающего смысл их, …говорят ему некое весьма грубое слово, безвкусное и безумное, вроде: «Делом надо заниматься». Если мы исполняем то, что знаем, нам не нужно целыми днями корпеть над Писаниями и заниматься другими подобными вещами. Не понимают они, что говорят, и не знают, что именно это – то есть чтобы ум человека был наполнен мыслью о божественном домостроительстве и постоянной памятью о нем благодаря восхитительной мысли, посеянной в уме чтением Писания и поиском его сокровенного смысла – это самое и есть настоящее дело и исполнение всех заповедей Господа нашего».

Как же понимать слова свт. Григория? Один из христианских авторов приводит удивительное сравнение: «Приступай к изучению богословия так, как будто ты приступаешь к Евхаристии!» Итак, занятие богословием, как и участие в Таинствах, предполагает работу над собой, то, что принято называть аскетикой.

Тот же свт. Григорий Богослов учит:

«Желаешь ли со временем стать богословом... – соблюди заповеди и не выступай из повеления, ибо дела, как ступени, ведут к созерцанию».

Какие существуют богословские дисциплины?

В наше время богословие представляет собой систему различных богословских дисциплин, служащих раскрытию, обоснованию и защите вероучения, богослужебной традиции Православной Церкви, а также развитию различных элементов этой системы. Сюда, в частности, входят:

• основное богословие (апологетика);

• богословие догматическое (или систематическое богословие), занимающееся раскрытием богооткровенности и абсолютной истинности христианских догматов;

• богословие нравственное, раскрывающее существо моральных принципов христианства и необходимость соблюдения их в целях личного спасения;

• богословие сравнительное, обосновывающее преимущества Православия перед инославными христианскими вероучениями;

• богословие пастырское, раскрывающее различные аспекты практической деятельности священнослужителей;

• литургика – теория богослужения;

• гомилетика – раздел богословия, рассматривающий вопросы теории и практики проповеднической деятельности;

• патрология и патристика;

• церковное право;

• аскетика;

• церковная история.

Какие существуют разделы Догматического Богословия?

В фундаментальное или систематическое богословие входят следующие разделы:

• ангелология – учение об ангелах;

• амартология – учение о первородном грехе;

• антропология – учение о человеке;

• иконология – учение об иконе;

• понирология – учение о зле;

• сакраментология – учение о Церковных Таинствах;

• сотериология – учение о спасении;

• триадология – учение о Святой Троице;

• христология – учение о природах и Лице Иисуса Христа;

• экклезиология – учение о Церкви;

• эсхатология – учение о конечных судьбах мира.

Что такое апофатическое и катафатическое богословие?

О Боге можно говорить как при помощи положительных терминов и выражений (например: Бог милостив, свят, Бог есть Любовь), так и при помощи отрицательных (указывающих на то, Кем Бог не является, что Ему не свойственно и т. п., например: Бог – невидим, непознаваем, не зависит от условий пространства и времени).

То направление богословия, в рамках которого о Боге и Его отношению к миру сообщается посредством утвердительных терминов и выражений, называется катафатическим богословием (от греч. κατάφασις (катафасис) – утверждение).

В свою очередь то направление богословия, в рамках которого о Боге и Его отношении к миру говорится при помощи отрицательных терминов и выражений, называется апофатическим (от греч. ἀπόφασις (апофасис) – отказ, отрицание).

В силу ограниченности человеческого разума и человеческого языка, те положительные понятия, которые используются в формате катафатического богословия, дают человеку достаточно приблизительное представление о Боге и Его совершенствах. Скажем, называя Бога Любовью, человек часто вкладывает в это слово свою интерпретацию любви, называя Его милосердным – свое понимание милосердия. В этой связи иногда апофатическое богословие обозначается как более точное.

Кратко о богословии

1. Богословие – слово от Бога, слово о Боге, слово (обращенное) к Богу. Богословом в строгом значении слова можно назвать Господа Иисуса Христа.

2. Святоотеческое богословие – христианско-богословское учение в изложении святых отцов Церкви.

3. Святыми отцами, в узком значении выражения, нередко называют церковных писателей, отличавшихся / отличающихся чистотой веры и святостью жизни. В расширенном значении святыми отцами именуются святые мужи вообще.

4. Святоотеческое богословие основано на Священном Писании и Священном Предании. При этом, ортодоксальные святоотеческие сочинения сами входят в состав Священного Предания.

5. В особом значении слова с «именем» Богослов в Церкви почитаются святые: евангелист Иоанн Богослов, Григорий Богослов, Симеон Новый Богослов. Между тем богословами в особом возвышенном смысле именуются и другие отцы. Например, святителя Григория Паламу называют богословом нетварного света.

6. Важное место в богословии ранней Церкви занимали мужи апостольские (например, Игнатий Антиохийский, Климент Римский, Поликарп Смирнский) и апологеты (например, Кодрат Афинский, Иустин Философ), писавшие сочинения, направленные на оправдание христианской религии в глазах светской власти и интеллигенции.

7. Существенный вклад в развитие христианского богословия вносили отцы Вселенских и ряда Поместных Соборов, на которых, с опорой на Писание и Предание Церкви, четко формулировались те или иные догматические истины. Правильные догматические формулировки, утвержденные авторитетом Соборов, способствовали лучшему выражению и восприятию верующими основ христианского вероучения.

8. Богословской дисциплиной, занимающейся изучением творений святых отцов Церкви, является патристика, а также патрология.

9. В настоящее время под научным православным богословием подразумевается система доктринальных научных богословских направлений, которые строятся на основе текстов Священного Писания, понимаемого как боговдохновенное, и на основе Предания, в том числе на основе текстов святых отцов Церкви. Таким образом, по духу оно соответствует святоотеческому.

***

Усвой себе мысли и дух святых Отцов чтением их писаний. Святые Отцы достигли цели: спасения. И ты достигнешь этой цели по естественному ходу вещей. Как единомысленный и единодушный святым Отцам, ты спасешься.

Цитаты о богословии

«Богословие это не математика, не физика, там нет строгих теорем, выводов, доказательств, и многие вещи понять и сразу невозможно, и до конца невозможно. Но как говорил св. Григорий Нисский "если я не могу выпить всю реку, это не означает, что я не должен пить столько, сколько мне нужно«. Здесь нам даже хорошо быть ненасытными, стремиться выпить все более и более».

протодиакон Иоанн Шевцов

«Только злоба еретиков вынуждает нас совершать вещи недозволенные, восходить на вершины недостижимые, говорить о предметах неизреченных, предпринимать исследования запрещенные. Следовало бы довольствоваться тем, чтобы с искренней верой выполнять то, что нам предписано, а именно: поклоняться Богу Отцу, почитать с Ним Бога Сына и исполняться Святым Духом. Но вот мы вынуждены пользоваться нашим слабым словом для раскрытия тайн неизреченных. Заблуждения других вынуждают нас самих становиться на опасный путь изъяснения человеческим языком тех Тайн, которые следовало бы с благоговейной верой сохранять в глубине наших душ (О Святой Троице. 2:2)».

свт. Иларий Пиктавийский

«Не всякому, говорю вам, можно философствовать о Боге, не всякому! Это вещь не дешевая и не для пресмыкающихся по земле! Добавлю также, что не всегда, не перед всеми и не обо всем можно философствовать, но нужно знать – когда, перед кем и о чем. Итак, не всем это доступно, а только тем, которые испытали себя и провели жизнь в созерцании, а прежде всего очистили душу и тело, или, по крайней мере, очищают. Ибо для нечистого, может быть, небезопасно прикоснуться к чистому, как для слабого зрения – к солнечному лучу».

свт. Григорий Богослов

«[Богословие] по существу занято главным образом учением о Боге, у нас, христиан, о Святой Троице. Конечно, возможно до известной степени подходить ко всякому явлению с «богословской точки зрения», но современное движение переходит все разумные грани; отсюда: богословие красоты, богословие пола (секс), богословие революции и подобное. Отсюда же тенденция придать тварному миру абсолютную ценность; у многих, особенно «ученых», полный развод с проблемой «потустороннего мира», проблемой победы над смертью, воскресением».

прп. Софроний (Сахаров)

«Никто из святых не стал бы искать словесного выражения своего духовного опыта и навсегда пребыл бы в молчании, если бы любовь не порождала надежды, что хоть кто-нибудь, хотя бы одна душа услышит слово и, восприняв покаяние, спасется».

прп. Софроний (Сахаров)

«Писания святых Отцов все составлены по внушению или под влиянием Святого Духа. Чудное в них согласие, чудное помазание! Руководствующийся ими имеет, без всякого сомнения, руководителем Святого Духа».

cвятитель Игнатий Брянчанинов

«Чтение отеческих писаний, по умалении Духоносных наставников, соделалось главным руководителем для желающих спастись и даже достигнуть христианского совершенства».

преподобный Нил Сорский

Литература по теме

- Введение в богословие

- Слово о богословии первое свт. Григорий Богослов

- Введение в православное богословие митр. Макарий (Булгаков)

- Богословие – понятие опытное иерей Александр Пикалев

- Богословие Сергей Посадский

- Что такое богословие иер. Олег Давыденков

- Между любовью и богословием Сергей Худиев

- Богословие: между формулой и символом архим. Ианнуарий (Ивлиев)

- Становление древнецерковного богословия и его характерные черты проф. А.И. Сидоров

- Введение в богословие протопр. Александр Шмеман

- Введение в святооческое богословие прот. Иоанн Мейендорф

- Восточные Отцы IV века прот. Г. Флоровский

- Богословие и жизнь

- Богословие – это практика осмысленной жизни в союзе с Богом монах Диодор (Ларионов)

- Богословие и жизнь схиархим. Эмилиан (Вафидис)

- Прочее

- Труды по разделам богословских наук в библиотеке «Отечник»

- АУДИО. Богословие

- Кроссворд “Богословие”

- Богословие в тестах

Комментировать