Содержание

Вступление Обзор источников 1. Понятие антиномии в философии и богословии 1.1. Определение антиномии 1.2. Философские подходы к пониманию антиномии 1.3. Разграничение антиномии и смежных понятий 1.4. Антиномия и парадокс 1.5. Генезис понятия антиномии Выводы 2. Антиномия как философско-богословский метод теодицеи священника Павла Флоренского (По книге «Столп и утверждение истины») 2.1. Лекция «Космологические антиномии Иммануила Канта» как введение в проблематику книги «Столп и утверждение Истины» 2.2. Идея дихотомии как основа антиномичности 2.3. Антиномичность истины 2.4. Антиномичность идеи единосущия 2.5. Антиномичность любви 2.6. Антиномия познания Святого Духа 2.7. Антиномичность догмата Таблица антиномий в письме шестом «Противоречие» 2.8. Антиномичность греха 2.9. Антиномия геенны 2.10. Антиномия твари 2.11. Антиномия Софии 2.12. Антиномия агапической и филической любви 2.13. Антиномия ревности 2.14. Математическая логика на службе у богословия (в Разъяснении к «Столпу и утверждению Истины») Выводы 3. Антиномия как философско-богословский метод антроподицеи священника Павла Флоренского 3.1. Антиномия объекта и субъекта познания (согласно лекциям П. А. Флоренского по истории мировоззрений) 3.2. Антиномии в философском осмыслении культа священником Павлом Флоренским 3.3. Антиномии «конкретной метафизики» священника Павла Флоренского Выводы 4. Автобиографические произведния и письма священника Павла Флоренского как источник исследования антиномического метода «Моя антиномия» 4.1. Феномен рода в психологическом осмыслении антиномизма 4.2. Амбивалентность и антиномия как характеристики личности 4.3. Преодоление закона постоянства как предпосылка антиномизма Заключение Список источников и литературы Патристические и литургические источники Иные источники Исследования Исследования на иностранных языках Список сокращений

Вступление

Диссертация на тему «Антиномия как философско-богословский метод священника Павла Флоренского» готовилась мною на протяжении четырёх лет во время учёбы в аспирантуре Московской духовной академии. Первые два года научным руководителем этого исследования был игумен Андроник (Трубачёв), после его смерти (5 апреля 2021 г.) работа велась под руководством П.К. Доброцветова. Работа прошла соответствующую для кандидатских диссертаций научную апробацию.

Исследование велось мною по двум основным направлениям: 1) изучение творчества о. Павла Флоренского на предмет его антиномизма и 2) выяснение понятия антиномии в философии, логике и богословии. Упор в работе делается на последнем, богословском, осмыслении антиномии. Намечая написание диссертации, я планировал посвятить её наследию о. Павла Флоренского и искал в его творчестве какой-нибудь специальный вопрос, достойный для темы кандидатской работы. То есть изначально меня интересовал Флоренский, а не антиномия. Интуитивный подход оказался оправданным. Для о. Павла Флоренского антиномия, действительно, является центральным понятием. Оно открывает новые углы зрения на творчество русского мыслителя. Также оказалось, что это понятие используют многие богословы, и в первую очередь русские богословы – используют, но почти не раскрывая учения об антиномии, предполагая его уже известным. А известным учение о богословской антиномии становится благодаря книге «Столп и утверждение Истины».

Разобраться с этим понятием для богословия, безусловно, важно уже хотя бы потому, что термин «антиномия» вошёл в святоотеческий лексикон. Он встречается в собрании творений преп. Иустина (Пόповича)1, а также в его работах «Философские пропасти» и «Достоевский о Европе и славянстве», в общей сложности в данных русских переводах слово «антиномия» употреблено им 18 раз. Об антиномии говорит в своих работах архим. Софроний (Сахаров), канонизированный Константинопольским патриархатом в 2019 г. Особую ценность представляет переписка отца Софрония с прот. Георгием Флоровским, где последний заявляет, что антиномичность догматов бесспорна, а также то, что в русском богословии антиномизм впервые анонсировал о. П. Флоренский2. Термин «антиномия» присутствует в работах свщмч. Илариона (Троицкого)3, свщмч. Сергия (Мечёва)4, мч. Михаила (Новосёлова)5.

В диссертации я указываю, что в работах по богословию понятие антиномии используют: митрополиты Антоний (Блум), Амфилохий (Радович), Каллист (Уэр), Иларион (Алфеев), Иоанн (Зизиулас), архиеп. Василий (Кривошеин), епископ Кассиан (Безобразов), кардиналы Анри де Любак и Томаш Шпидлик, архим. Киприан (Керн), протоиереи Сергий Булгаков, Василий Зеньковский, Георгий Флоровский, Александр Шмеман, Иоанн Мейендорф, Борис Бобринский; профессора А.В. Карташев, С.Л. Франк, В.Н. Лосский, П.Н. Евдокимов, Г.У. Бальтазар, О.-М. Клеман, Я. Пеликан, Ж.-К. Ларше; профессора МДА М.М. Тареев, С.М. Зарин, А.И. Сидоров, М.С. Иванов, прот. Владислав Цыпин, протодиакон Андрей Кураев, А.Р. Фокин; А.Л. Дворкин; протоиереи Олег Давыденков и Геннадий Фаст, иеромон. Мефодий (Зинковский), священники Александр Тимофеев, Павел Сержантов и Сергий Фуфаев, О.Б. Давыдов и другие. Уверен, что здесь можно проследить связи с о. П. Флоренским, где-то непосредственно, как в случае с о. Сергием Булгаковым, где-то опосредованно через Свято-Сергиевский институт в Париже или МДА в Сергиевом Посаде, где-то, как в случае с сербскими богословами, через преп. Иустина (Поповича), знакомого с книгой Флоренского. В диссертации я прихожу к выводу, что о. Павел был первопроходцем в вопросе богословской антиномии.

Именно «религиозный материал», примеры из Священного Писания, из христианского вероучения, убедили о. Павла в истинности его открытия. Из области философии религии он переносит эту методологию и в осмысление всей культуры. Антиномия для него – метод нахождения равновесия между полярными явлениями. Это довольно широкое понимание антиномии, но характерное для о. Павла. В своей работе я стараюсь придерживаться более узкого подхода (хотелось бы видеть этот подход строгим и научным): антиномия есть противоречие между двумя истинами или тождество противоречия.

Здесь заключается основная философская проблема антиномизма, нарушающего второй закон классической логики (или, как называет её И. Кант, формальной логики), согласно которому в противоречии между двумя суждениями одно будет истинным, а другое ложным. Этот закон является основным критерием для установления логической истины, именно – её непротиворечивость. Антиномизм лишает этот критерий его безусловности, что влечёт за собой ряд проблем для теории аргументации. Для богословия же антиномизм, устраняющий безусловность логического критерия истины, лишает логику абсолютности и ставит её в подчинение вере.

Для И. Канта, внёсшего понятие антиномии в философию, оно выполняет функцию познавательной границы: если разум пересекает эту границу, он впадает в противоречие. Так, если мы рассматриваем мир как целое, т.е. подходим к его изучению с метафизических позиций, а не с эмпирических, то мы сталкиваемся, согласно Канту, с противоречиями: мир оказывается перед нами конечным и бесконечным, делимым и неделимым одновременно. Антиномия служит у этого философа подтверждением безуспешности метафизики, представленной рациональной космологией (Кант подробно рассматривает только «космологические» антиномии).

У Флоренского, напротив, реальность осмысляется как антиномия. Противоречие у него также играет роль границы, но только для рационального постижения. На уровне верующего разума противоречие устраняется. И бесконечность мира, т.е. то, что не может быть уменьшено вычетом конечной части6, для верующего разума мыслится как актуальная бесконечность. Верующему разуму бесконечный мир дан целым и конечным как творение Божие. Более того, Сам Бог дан человеку. Бесконечный и непостижимый Бог открывается человеку как Святая Троица. Бесконечный и всемогущий Бог становится человеком, ограниченным в своём могуществе и вéдении. Бесконечный Бог и ограниченный человек явлены нам в одной личности Богочеловека Иисуса Христа. И сам человек-христианин, земной и грешный, призывается в единство с Богом, принимает в себя Его Тело и Кровь, вмещает в себе Святого Духа.

Эти христианские истины, так часто произносимые в Церкви, от этой частоты утрачивают своё ошеломляющее действие. Ошеломлять, от слова «шлем», указывает на голову человека, его сознание, и означает остановку работы рассудка, т.е. речь идёт о том же ограничении рационального познания. Христианские истины веры потому и являются истинами веры, что не исчерпываются одним лишь разумом, не являются земными и человеческим, но Божиими.

Чудо на языке логики есть противоречие: человек не может ходить по воде и человек ходит по воде; человек не может молиться, оторвавшись от земли, и человек молится, оторвавшись от земли, как знаем, например, из жития преп. Марии Египетской.

Наверное, это и есть главная функция антиномии в богословских работах отца Павла Флоренского – защита веры. Во-первых, вера должна просто быть. Веру не должны подменить рассуждения, доказательства, рациональные убеждения. Вера – это духовный подвиг, который требует особых жертв: чистоты души, чистоты жизни, искания правды, любви к истине. Во-вторых, вера – это чудо. Да и вся жизнь – это чудо, это тайна, это неисчерпаемость для открытий и озарений, потому что за ними стоит Бог, потому что вся жизнь божественна (и по своему Источнику, и по присутствию в ней Бога). Вера – это действие Бога, Сам Бог, пожелавший открыться человеку, вышедший навстречу человеку. В-третьих, вера есть достояние ума человека, вера осмысляется, вера разумна, вера рациональна. И здесь антиномия даёт очень простой инструмент в понимании и сохранении вероучительных истин. Антиномия представляет положения нашей догматики в виде тезиса и антитезиса, которые нужно утверждать одновременно. Бог одновременно Троица и Едѝница. Христос одновременно Бог и человек. Бог одновременно прост и неделим, но в Нём различаются сущность и энергии. Церковь одновременно – в мире сем и не от мира сего. Так же антиномично соединяется тварное и нетварное – в святых людях и в освящённой материи.

Итак, с одной стороны, антиномия есть противоречие, а потому она невозможна для разумного постижения (невозможное разума), ведь противоречие означает взаимоисключение (или то, или другое); если два суждения или две вещи как-то уживаются вместе, то они не являются противоречием. Противоречия во внементальной реальности нет – по определению противоречия. Кентавр, человеко-конь, не являет собой противоречия для разума, который способен представить себе эту, пусть и невероятную, конструкцию. Но такую логическую конструкцию как «кентавр существует и кентавр не существует», взятую в одном отношении и в одно и то же время, разум не вмещает.

С другой стороны, антиномия есть противоречие двух истин. Допущение такого явления побуждает к твёрдому стоянию как на одной, так и на другой истине. Это не поиск золотой середины, не переход от одного к другому, не дополнение одного другим, но неуклонное утверждение обоих истин: Христос есть истинный Бог и истинный человек.

В качестве наукометрической формальности поместим обзор источников по нашей теме, а за ним – обзор исследований и описание структуры работы, в том виде, в каком они представлены в диссертации.

Обзор источников

Работы П. А. Флоренского как источник учения об антиномии

В 1909 г. П. А. Флоренский издаёт брошюру «Космологические антиномии Иммануила Канта», основу которой составила прочитанная им 14 сентября 1908 г. по предложению Совета МДА пробная лекция pro venia legendi (спустя неделю ему было присвоено звание и. о. доцента МДА по кафедре истории философии). В данной лекции Флоренский предлагает обзор трансцендентальной диалектики Канта с критикой его антиномий:

1) о величине мира:

– у мира существуют начало во времени и границы в пространстве;

– у мира не существует начала во времени и он бесконечен в пространстве;

2) о содержании мира:

– всякая сложная субстанция состоит из простых частей;

– в мире нет ничего простого;

3) о порядке мира:

– существует свобода;

– всё имеет свои причины;

4) о Боге:

– к миру принадлежит безусловно необходимое Существо;

– не существует никакого абсолютно необходимого Существа.

В лекции П. А. Флоренский, как указывает А.Т. Казарян, решает три задачи: 1) научно-педагогическую (знакомит с учением Канта); 2) научную (представляет критику кантовской системы аргументов); 3) пропедевтическую (подготавливает к собственному учению об антиномиях)7.

Наиболее содержательно третья задача представлена в прибавлении к лекции «Экскурс об антиномической структуре разума». Дилеммы конечного и бесконечного, статики и динамики когнитивной деятельности найдут своё выражение в книге «Столп и утверждение Истины», там им будут соответствовать закон тождества и закон достаточного основания.

В 1913 г. в «Богословском вестнике» (No 1) выходит статья священника Павла Флоренского «Пределы гносеологии. Основная антиномия теории знания», в основе которой также лежал лекционный курс 1908 г. «Введение в историю античной философии». В данной статье отец Павел исходит из первоначальной двойственности познавательной деятельности, обусловленной наличием объекта и субъекта познания. В зависимости от того, что выбирается отправной точкой, объект или субъект, направления этой деятельности разделяются автором на два вида.

Первое направление опирается на объективный момент знания: ряд преобразований над объектом познания приводит к тому, что понятие об этом объекте обогащается новыми признаками, а носитель этого знания, субъект, выходит на новый уровень. Субъект познания оказывается дедуцированным (выведенным) из объекта.

Второй теоретико-познавательный путь исходит из субъективного момента знания. Преобразования совершаются с субъектом (с его представлениями об объекте), и новыми признаками обогащается также субъект, который приравнивается к объекту познания, т. е. объект дедуцируется из субъекта.

Предметным полем для обоих направлений мысли является одна лишь «человеческая данность»8, сами же направления оказываются параллельными линиями, ограничивающими познание этой данности и исключающими возможность Откровения. Внутри очерченной области оба направления имеют равные познавательные возможности, что составляет, согласно автору, основную антиномию теории познания.

Основные вопросы, связанные с выяснением понятия антиномии и оригинальной концепции антиномизма Флоренского, представлены в книге «Столп и утверждение Истины. Опыт православной теодицеи в двенадцати письмах священника Павла Флоренского» (Москва, издательство «Путь», 1914. – 814 с.), которая была издана в ноябре 1913 г.9 Основу данного труда составило кандидатское сочинение Флоренского «О религиозной Истине» (1908 г.). Сокращённый вариант «Столпа», изданный ограниченным тиражом под названием «О духовной истине. Опыт православной феодицеи»10, был защищён им в качестве магистерской диссертации 19 мая 1914 г. Тот факт, что на защиту был представлен сокращённый текст книги, подчёркивал его рецензент епископ Феодор (Поздеевский)11 (фактически ставший научным руководителем работы после смерти проф. А. И. Введенского 23 февраля 1913 г.12), также на это указывал архим. Никанор (Кудрявцев)13, а позднее – прот. Георгий Флоровский14. Глава «Противоречие», в которой изложены основные взгляды автора на антиномию, присутствует во всех четырёх редакциях книги. Также тема антиномии прослеживается и на всех трёх уровнях «Столпа», включающих 33 раздела: 1) «К читателю», двенадцать писем-глав, «Послесловие»; 2) «Разъяснение и доказательство некоторых частностей, в тексте предполагавшихся уже доказанными»; 3) «Примечания и мелкие заметки».

Во вступительном слове на защите магистерской диссертации отец Павел раскрывает своё вѝдение теодицеи. Флоренский говорит о двух путях спасения: путь, когда «мы разумом своим испытываем Бога, и находим, что воистину Он – Бог»15 представляет собой путь оправдания Бога, теодицею; путь, когда мы испытываем себя и обретаем себя недостойными Бога, но нуждающимися в Нём – путь оправдания человека, антроподицея. Теодицея и антроподицея, таким образом, являются путями восхождения человека к Богу и соответственно нисхождения Бога к человеку.

В этом же слове Флоренский затрагивает вопрос о спасении в теоретической сфере, где оно мыслится как устойчивость ума, познавшего Истину (здесь опять обнаруживается полемика с И. Кантом: не разум делает Истину истинной, а Истина спасает разум). Противоположное состояние «болезненности» разума передаётся всё же в кантовском восприятии природы антиномизма: «Разлагаясь в антиномиях и мёртвый в своём рассудочном бытии, разум ищет начала жизни и крепости»16. Вместе с тем в самой книге «Столп и утверждение Истины» кантовский подход переработан собственной концепцией Флоренского. Завершается вступительное слово обозначением смысла христианской философии как указующей на Христа и на жизнь во Христе17.

Предисловие книги также озвучивает тему обретения разумом покоя – в условиях его воцерковления. А самим письмам в этом контексте придаётся значение «огласительных слов во дворе церковном»18.

Письмо первое «Два мира» раскрывает сюжет книги: мятущийся и раздробленный мир нуждается в воссоединении с миром Небесным. Опору для соединения с горним миром даёт Церковь, столп и утверждение Истины (1Тим. 3:15). Путь к этому Столпу выясняется в последующих главах.

Письмо второе «Сомнение» представляет собой, по словам отца Андроника (Трубачёва), символико-математический миф19, некую драматургию (δρᾶμα – действие) разума на пути следования к Истине через предельный скепсис, разочарование в своей всесильности и принятие антиномического противоречия «интуиции-дискурсии». В итоге перед верующим разумом Истина открывается троичным догматом: Бог есть Святая Троица.

Письмо третье «Триединство» исследует понятие единосущия, ставшего центральным для философии Флоренского.

Письмо четвёртое «Свет Истины» объясняет, что представляет собой данное понятие применительно к познавательной деятельности. Общение с Истиною, приобщение Истине, требует пресуществления человека, т. е. его обόжения, с которым связано учение о Божественном свете. Данную онтологическую гносеологию Флоренский распространяет на всю познавательную деятельность.

Письмо пятое «Утешитель» говорит о Том, Кто открывает Свет Истины: Дух Истины открывает Свет Истины и одновременно скрыт в этом Свете. Только практическая жизнь в Церкви даёт вéдение таинственной Ипостаси Святого Духа.

Письмо шестое «Противоречие» открывается утверждением, что Святой Дух провозвещает твари Истину, в духовном свете Истина и Провозвещающий Её совпадают, но в усвоении Истины тварью знание Истины становится знанием об Истине, т. е. истиною в антиномической форме.

Письмо седьмое «Грех» говорит о двух путях: путь к Истине и путь от Неё; путь целомудрия, самособранности, крепости души и путь разлада, растления, потерянности. Причём грех существует только за счёт жизни, не имея собственной сущности, отсюда выводится саморазрушительная природа греха и его обречённость к уничтожению.

Письмо восьмое «Геенна» также утверждает о будущем исчезновении греха, но обнаруживает проблему повреждённости грехом человеческой души. Решается данная проблема с помощью антиномического подхода, а именно совместным постулированием возможности и невозможности вечных мук.

Письмо девятое «Тварь» после решения вопроса о грехе и участи грешника обращается к самой возможности существования тварного бытия, т.е. поставлении Богом рядом с Собою самостоятельного и свободного бытия. Самостоятельность твари и обеспечивает её подлинную реальность и нравственную ответственность.

Письмо десятое «София» отстаивает идею о том, что несмотря на самостоятельность творения оно всё же является Божиим творением. Принципом отнесённости твари к своему Творцу и выступает софиология Флоренского.

Письмо одиннадцатое «Дружба» посвящено началу бытия, в котором сходятся все заповеди, – закону любви. Основной постулат данной главы: чтобы любить всех (агапической, братской любовью), нужно сначала научиться любить одного (филической, дружеской любовью). Дружба, выводящая из субъективности замкнутого Я и выявляющая духовно-душевные слабости, также представляет собой суд до Страшного суда.

Письмо двенадцатое «Ревность» открывает церковный взгляд на другую сторону любви, оберегающую её силу. Если любовь – сила расточающая, то ревность – сила сохраняющая и оформляющая.

Этот же момент находит отражение в заключительных строках «Послесловия»: самоотречение ради любви к Истине совершается как действие Самого Бога внутри нас, «Сама Триединая Истина делает за нас невозможное для нас»20.

Развитие понятия антиномии прослеживается в цикле лекций «Философия культа (Опыт православной антроподицеи)» (1918–1922 гг.). Термин антроподицея объяснялся в предыдущих работах, анонсировавших появление данного цикла размышлений, и означал присутствие Божественной благодати в жизни человека. Через Бога человек приходит к своему истинным состоянию: истинный человек – это человек Божий, оправдание (δίκη – справедливость, δίκαιο – право, правда) здесь равносильно обόжению. Открыв для себя Церковь, вместе с Её вероучением он усваивает и практический опыт освящения своей жизни. Таким образом, данный сборник лекционного материала оказывается произведением философским, апологетическим и богословским (главным образом, в сфере литургики).

Основная часть современного издания «Философии культа», названная «Чтениями о культе», сформирована девятью лекциями, за исключением дополнений «Антроподицея. Наброски и материалы». Каждая из лекций обращается к учению об антиномии.

В большом объёме тема антиномий представлена в работе «У водоразделов мысли (Черты конкретной метафизики)» (1917–1926 гг.) и даёт основания говорить о её развитии. Как и «Философия культа», данный труд не был полностью опубликован при жизни автора, современная реконструкция представлена также в виде девяти глав, в основе которых лежит лекционный курс 1917 г. «Из истории философской терминологии», и является продолжением антроподицеи проф. МДА о. П. Флоренского. Здесь же находится наиболее подробное изложение учения о символе, который представляет собой антиномию части и целого, условного и безусловного, человеческого и сверхчеловеческого. «У водоразделов мысли» содержат два направления этого учения: зрительные символы и словесные символы. Исследование первых найдёт своё продолжение в таких работах, как «Иконостас» (1919–1922 гг.), «Анализ пространственности и времени в художественно-изобразительных произведениях» (1924–1925 гг.); исследование вторых – в «Именах» и цикле статей и выступлений в защиту имени Божия. В книге «У водоразделов мысли» с точки зрения антиномизма наиболее значительна глава «Антиномии языка». Она открывается рассуждениями о разных устремлениях научной и философской мысли: «Неизменности и окончательности противостоит пульсирование и рост»21, прагматичности науки противостоит созерцательность философии, систематичности – диалектичность. Однако эти устремления неявны и обнаруживаются эти уклоны не в истории науки и философии, а в их логических пределах, кроющихся в статическом и динамическом началах языка: в антиномии его вещности и деятельности, ἔργον и ἐνέργεια22. Поочерёдное исследование её тезиса и антитезиса составляют в этой главе предмет дальнейшего рассмотрения. Учение о языке, изложенное Флоренским в работе «У водоразделов мысли», лежит в основе его опытов ономатологии и имяславческой апологии. Последняя в данном сборнике представлена главой «Имеславие как философская предпосылка».

Несмотря на то, что к учению об антиномии Флоренский обращается не ранее 1906 г., о чём он и сам свидетельствует23, предпосылки психологического характера к формированию взгляда на противоречие как на норму бытия и сознания складываются у него с самых ранних пробуждений философской мысли. Воспоминания «Детям моим», переписка отца Павла и его автобиография характеризуют антиномию с персоналистических позиций: раскрывают личностный аспект антиномизма (сохранение антиномического равновесия как духовный труд; разрешение антиномии с помощью благодатного опыта) и антиномизм в качестве свойства личности (склонность к антиномическому мышлению). Контрастная образность поэтического творчества П. Флоренского24, начиная с юношеских произведений сборника 1904 г., также говорит в пользу диалектической предпосылки его философии.

Затрагиваются вопросы антиномизма (посредством понятия полярности) в естественно-научных и математических работах П. А. Флоренского, в частности укажем «Мнимости в геометрии» (1922 г.). В ней даётся реконструкция космоса, описанного в «Божественной комедии» Данте Алигьери. Вторым источником, которым пользуется автор, является специальная теория относительности А. Эйнштейна, которую Флоренский «парадоксально разворачивает против себя самой – на восстановление в правах не только идеи о центральном положении Земли в космосе, но и об ограниченности самого космоса»25. Более того, «Мнимости» приходят к обоснованию существования иного мира, физической реальности рая и ада. Критикуемое с самого момента издания и до настоящего времени, пятидесятистраничное издание находит как своих категорических оппонентов, так и защитников, восполняющих работу Флоренского и утверждающих о возможности данной космологической структуры26. В недавно вышедшем переводе «Мнимостей» на английский язык её редакторы, доктора философии, говорят о книге как о эпистемологической парадигме и современном примере платоновской «спекулятивной математики»27.

Церковные источники

Отметим группу источников, которые позволяют применить богословский метод и сопоставить взгляды священника Павла Флоренского с православным вероучением. Основной источник здесь – Священное Писание. Отец Павел приводит целый ряд антиномий, взятых из библейского текста, преимущественно из посланий апостола Павла. Для их оценки мы пользуемся параллельными переводами «Павловы послания», комментированное издание Института перевода Библии 2017 г.

Часто отец Павел апеллирует к творениям свт. Афанасия Александрийского, великих каппадокийцев, блаж. Августина, свт. Иоанна Златоуста, преподобных Макария Великого, Исаака Сирина, Иоанна Дамаскина, Симеона Нового Богослова, прав. Николая Кавáсилы – уточнение контекста нами проводится по оригиналам, дореволюционным и современным переводам. В работах отца Павла встречаются многочисленные ссылки на русских святых, в том числе, Игнатия (Брянчанинова), Феофана Затворника, Иоанна Кронштадтского. Особое внимание мыслитель уделял литургическим текстам. В диссертации привлечены творения свт. Григория Паламы, преподобных Максима Исповедника, Никодима Святогорца, Силуана Афонского с целью соотнести взгляды о. П. Флоренского с мыслью святых отцов.

Иные философские источники

Среди основных философских источников помимо трудов о. П. Флоренского, задействованных в диссертации, укажем «Органон» Аристотеля, «О видении Бога» Николая Кузанского, «Критику чистого разума» И. Канта, «Науку логики» Г. Гегеля, «Свет невечерний» о. С. Булгакова, «Непостижимое» С. Л. Франка.

Появление антиномии в качестве философски разработанного термина связывается историком философии В. Ф. Асмусом с работой И. Канта «Критика чистого разума» (1781 г.), где она занимает центральное место (Отдел второй «Трансцендентальная диалектика»). Антиномии чистого разума представляют собой противоречия между равнодоказуемыми положениями. Примеры таких положений Кант находит в рациональной космологии, означающих, по его мнению, несостоятельность её метафизических оснований. Выход из самопротиворечивости разума Кант видит в трансцендентальном методе, различающем явления и вещи в себе.

Проблема антиномий была обозначена Кантом ещё ранее в диссертации «Физическая монадология» (1756 г.). На русский язык она была переведена студентом П. А. Флоренским и опубликована в «Богословском вестнике» в 1905 г. Следующее её издание было в составе восьмитомного собрания сочинений И. Канта в 1994 г. (том 1).

Иные литературные источники

Первоначально термин «антиномия» известен как юридический. В этом правовом смысле из ранних упоминаний он встречается у Плутарха28, Квинтилиана29, блаж. Августина30, в Кодексе Юстиниана31. Как противоречие закона он используется в так называемом «антиномистском споре» Агриколы, Меланхтона и Лютера (обращает на себя внимание название его двадцатистраничного издания «Против антиномистов»32). Влияние этого спора отразилось в статье «Антиномия» в «Философском словаре» (1613 г.) Р. Гоклениуса33.

В качестве литературного источника по исследованию явления антиномии в диссертации рассматривается произведение Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы».

Состояние исследованности темы

Исследования по теме работы можно условно разделить на две группы: 1) исследования антиномии как таковой и 2) исследования творчества отца Павла Флоренского, в которых поднимается тема антиномии.

1) Исследования феномена антиномии.

Проблема логического феномена антиномии поставлена И. Кантом. За более чем двухвековую историю сложилась масштабная библиографическая база по теме кантовских антиномий (только П. А. Флоренский в 1908 г. приводит 37 наименований работ34).

Обратим внимание на монографию В. Ф. Асмуса «Иммануил Кант» (1973 г.), где обстоятельно рассмотрены вопросы антиномической природы разума и критики динамической и математической антиномий.

Параллельно с философским осмыслением явления антиномизма развивается и лингвистический подход. Здесь следует назвать имя русского учёного А. А. Потебни (1835 – 1891), одного из первых применивших антиномии для описания явлений языка35. Сам Александр Афанасьевич в изложении антиномий указывает на своих предшественников: Вильгельма Гумбольдта и его ученика Хеймана Штейнталя36. П. А. Флоренский состоял в продолжительной переписке с учеником А. А. Потебни А. В. Ветуховым, от которого узнавал подробности жизни его учителя. Имя Потебни встречается, по крайней мере, в 6 письмах Ветухова к Флоренскому37. К учению русского филолога о антиномиях Флоренский непосредственно обращается в работе «У водоразделов мысли».

Творчество Ф.М. Достоевского – ещё одна линия осмысления антиномизма. К этой теме в произведениях русского писателя обращались: преп. Иустин (Попович)38, священники П.А. Флоренский39 и Г.В. Флоровский40, М.М. Бахтин41, Я.Э. Голосовкер42, А.В. Ахутин43.

Статья А.Т. Казаряна «Антиномия» в «Православной энциклопедии» даёт определение антиномии как «противоречия между двумя логически обоснованными положениями»44 и знакомит с обширной историографией данного понятия. Кантовский способ использования противоречий Александр Торгомович связывает давними философскими и богословскими традициями (апории Зенона, ирония Сократа, диалектика «единого и иного» в платонизме и неоплатонизме, парадоксы Тертуллиана, принцип апофатического богословия в «Ареопагитиках» и у преп. Иоанна Дамаскина, учение о «двойственности мышления» преп. Максима Исповедника45, «Да и нет» П. Абеляра, coincidentia oppositorum Николая Кузанского и др.).

Близким к пониманию антиномии А.Т. Казаряном является определение В.Н. Поруса, представленное в «Новой философской энциклопедии», где антиномия есть «контрадикторное противоречие между двумя суждениями, каждое из которых считается в равной степени обоснованным или логически выводимым в рамках некоторой концептуальной системы (научной теории)»46. Характерное указание на рамки той или иной теории, в которых рассматривается антиномия, связано с формулированием автором статьи трёх стратегий разрешения антиномического противоречия (см.: § 1.2. «Философские подходы к пониманию антиномии»).

Примыкающее к традиции русской философии представление об антиномии представлено в терминах математической логики у В.И. Моисеева в книге «Логика всеединства».

Научная теория парадоксальности изложена в исследовании А.М. Анисова «Логика и парадоксы. Проблема двойственности в науке». Отметим, что для данного автора религиозная теодицея является разновидностью логической ошибки47.

Для разграничения антиномии и смежных понятий в диссертации задействована учебная литература. В учебнике логики для высших учебных заведений авторов Войшвилло Е.К., Дягтерева М.Г., Ивина А.А. (для гуманитарных вузов) поясняется отличие антиномии от софизма.

Статьи авторов «Гуманитарной энциклопедии», среди которых Огурцов А.П., Воробьева С.В., Непейвода Н.Н., Бернштейн В.С.; статьи иностранных словарей (авторы: Gaur A., Heitsch W., Kotatko P., Linder R. D.,); статьи научных журналов (авторы: Шкурская Е. А., Stotz-Ingenlath G.) работа протестантского (пресвитерианского) священника Д. Андерсона «Парадокс в христианской теологии» помогают установить границы между понятиями антиномии, парадокса, абсурда, амбивалентности, тривиализма.

2) Исследования творчества отца Павла Флоренского, в которых поднимается тема антиномии. После ограниченного издания диссертации Флоренского «О духовной Истине» в 1912 г. выходит ряд рецензий, затрагивающих вопросы антиномизма. Их авторы: епископ Феодор (Поздеевский), С.С. Глаголев, Н.А. Бердяев, Е.Н. Трубецкой. Давали свою характеристику антиномиям Флоренского историки философии протоиереи Георгий Флоровский и Василий Зеньковский.

Необходимо выделить труд свт. Серафима (Соболева) «Новое учение о Софии Премудрости Божией» (1935 г.) с критикой взглядов о. Павла Флоренского как реанимирующих гностические представления о посредствующем существе в творении мира, которое не является тварным или нетварным48. Альтернативой такому прочтению софиологии Флоренского в диссертации предлагается антиномический взгляд на Софию как синтез тварного и нетварного. Преп. Иустин (Попович), напротив, высоко ценит священника Павла Флоренского, о чём свидетельствуют его богословские работы, а также «Достоевский о Европе и славянстве» и «Философские пропасти». В последней преп. Иустин ставит Флоренского в ряд «лучших и высших представителей славян, <...> главных зодчих православной культуры»49.

Из современных исследований, посвященных личности и творчеству священника Павла Флоренского, в первую очередь следует указать шеститомную монографию иг. Андроника (Трубачёва) «Путь к Богу» и его же «Биобиблиографический справочник». Последний содержит, в частности, библиографию литературы, посвященной жизни и творчеству священника Павла Флоренского, на русском и иностранных языках за период с 1906 г. по 2014 г. Всего в список включена 1671 публикация: монографии; сборники статей и материалы конференций; главы и статьи из сборников и периодических изданий; статьи из энциклопедий, словарей, учебников; диссертации и авторефераты диссертаций; рецензии и библиографии. Указатель авторов представлен списком из около 900 имен.

Значительное внимание о. Андроник уделяет вопросу антиномизма П. А. Флоренского как его мировоззренческой составляющей, разделяет убеждение отца Павла в антиномичности догмата, и в связи с этим вносит коррективы в построения Флоренского, касающиеся антиномичного понимания вечных мук, видя в этих построениях уклонение от указанной методологии. Согласно отцу Андронику, антиномии находят своё разрешение в духовном опыте, а не в исключительно рациональном постижении.

В последнем можно отметить разногласие с многолетним исследователем творчества Флоренского философом Л.Г. Антипенко. Ценным для нашей работы является его предисловие к работе П.А. Флоренского «Мнимости в геометрии», где Леонид Григорьевич указывает на антиномию как философскую основу идейного наполнения комментируемой книги. Осмыслению антиномизма Флоренского данным автором посвящена монография: «Флоренский П.А. о логическом и символическом аспектах научно-философского мышления». Леонид Григорьевич находит возможным разрешение антиномий с помощью паранепротиворечивой (или нетривиальной) логики Н. А. Васильева.

Эту же область логических и металогических исследований представляют работы Е.А. Сидоренко, Б.В. Бирюкова, И.А. Герасимовой, И.П. Прядко, П. Роека, Г. Мура, М. Родса.

Принципиальное несогласие с концепцией догмата как антиномии высказывает С. С. Хоружий в исследовании «Миросозерцание Флоренского», обвиняя отца Павла в том, что он вносит «догмат» о необходимой антиномичности догмата50.

Антиномизм Флоренского подвергается критике в работах П.П. Гайденко. По мнению Пиамы Павловны, основным недостатком рассматриваемой системы взглядов является устранение Флоренским закона тождества. На данного автора ссылается проф. МДА Н.К. Гаврюшин в книге «Русское богословие. Очерки и портреты». Николай Константинович призывал с осторожностью относиться к творчеству отца Павла, о чём также свидетельствуют его труды: «Этюды о разумной вере», «По следам рыцарей Софии», «П.А. Флоренский и культура его времени». Утверждение о противоречивости учения Флоренского об антиномии Николай Константинович подкрепляет рассуждениями прот. Георгия Флоровского, также критически настроенного по отношению к отцу Павлу. В «Путях русского богословия» (1937 г.), как и в статье 1930 г. «Томление духа», отец Георгий отмечает невозможность согласовать софиологию и антиномизм и вместе с Е.Н. Трубецким характеризует рассматриваемое учение в качестве непобеждённого скептицизма (однако следует отметить высокие оценки «Столпу» и его антиномиям, даваемые Г. Флоровским в его ранней статье51).

Мысли Е. Н. Трубецкого на данную тему изложены в письмах, адресованных П.А. Флоренскому, в рецензии на «Столп и утверждение Истины», а также в работе «Смысл жизни» (1918 г.). Помимо философского содержания эти мысли представляют ценность в качестве богословского осмысления антиномической проблематики. Основываясь на позиции концепции всеединства, Евгений Николаевич не допускает возможности рассматривать истину в качестве антиномии – уже здесь в условиях земной реальности истина должна соответствовать требованию единства.

В вопросе антиномичности истины противоположное направление наиболее развёрнутым образом представлено в трудах С.Л. Франка (в первую очередь следует назвать «Непостижимое» 1938 г.). Однако отметим принципиальное расхождение Франка и Флоренского: последний не допускает антиномизма в Божественной реальности. Напротив, С.Л. Франк развивает теорию Николая Кузанского52 о совмещении противоположностей в Боге. Сходные мотивы встречаются в творчестве прот. Иоанна Мейендорфа53 и архиеп. Василия (Кривошеина), также говорившего об обоснованности антиномии в Самом Боге54. Патрологические труды владыки Василия оказали нам большую помощь в богословском обосновании учения об антиномии.

Стоит упомянуть об отрицательном отношении Г. У. Бальтазара к так называемому богословию противоречия. Этот критический взгляд раскрыт им в его «Теологике», где непротиворечивая человеческая логика есть адекватная форма раскрытия Логоса, Его «бесшовный хитон»55. Критика диалектики доходит у данного автора даже до высказывания: Христос подтвердил гегелевский принцип, что всё разумное действительно – всё действительное разумно56. Однако здесь же Бальтазар отмечает, что истина Христа может себя утверждать «даже по ту сторону принципа непротиворечия»57; приблизиться к тайне Святой Троицы мы можем только через противоположные формулировки, что, разумеется, не означает, что саму эту тайну следует характеризовать как противоречивую в себе самой58. Не соглашаться с Бальтазаром не означает принимать позицию тех, с кем он спорит, а именно представителей диалектической теологии. Например, прыжок веры, о котором рассуждает Карл Барт и который напоминает идеи «Столпа» о вступлении на путь веры, является движением в «безвоздушное пространство»59, в духовную беспредметность, ради освобождения веры от религии. Совершенно иной путь церковной веры с её принципом постепенности, лестницы духовного восхождения.

Современными исследователями антиномизма в русской религиозной философии являются Т. Н. Резвых («Флоренский – Розанов – Франк – Трубецкой: идея антиномии») и С. Б. Егорова. В 2009 г. Светлана Борисовна защитила кандидатскую диссертацию по философии на тему «Антиномизм и диалектика в учении П. А. Флоренского». Обращает на себя внимание, что антиномия в её работе приобретает чрезвычайно широкий характер, к которому применимо авторское выражение «тотальный антиномизм»60.

Необходимо отметить целый массив работ в области флоренсковедения Н.Н. Павлюченкова, среди которых наиболее важная для нас монография 2013 г. «Религиозно-философское наследие священника Павла Флоренского. Антропологический аспект». Николай Николаевич уделяет значительное внимание теме антиномизма, важной, с его точки зрения, для понимания как творчества Флоренского, так и его личности: «В определенном смысле о. Павел и сам представлял собой живую антиномию»61. Согласно Н.Н. Павлюченкову, антиномии в системе «Столпа» являются не только результатом греховного повреждения человеческого разума, но и необходимым следствием существования твари как таковой62.

Методология П.А. Флоренского представлена в монографии К. М. Антонова «Как возможна религия?», где даны оценки дискуссии по поводу иррациональности философского подхода Флоренского, рассмотрено соотношение его феноменологии и онтологии, прояснён исторический и религиоведческий аспект его мысли, в том числе и под антиномическим углом зрения.

Среди работ О.М. Седых, посвящённых о. П. Флоренскому, отметим её кандидатскую диссертацию 2003 г. «Пространство и время как категории культуры в учении П.А. Флоренского (на материале книги «Мнимости в геометрии»)», где антиномия отнесена к перспективам дальнейших разработок темы, и статью 2019 г. «Миг и вечность как антиномия: П.А. Флоренский и культура Серебряного века».

Цикл работ Шапошникова А. В. посвящён изучению философско- математических построений Флоренского. Проблема конечности и бесконечности названа исследователем главной антиномией рассудка63.

Антиномизм Флоренского является предметом исследования прот. Эндрю Лаута в работе «Современные православные мыслители». Богословское обоснование учение об антиномиях получает благодаря развитию темы, названной о. Эндрю «восхищением парадоксом»64 святыми отцами. Однако его подход к понятию антиномии побуждает особое внимание уделить разграничению антиномии и парадокса.

Связь полярности и антиномичности прослеживается в работе 2015 г. доктора философии Берна Грота, обращающего внимание также на обострённую противопоставленность оценок творчества и личности русского мыслителя:

Groth В. Philosoph und Theologe in dunkler Zeit. Grundzüge des religionsphilosophischen Denkens von Pavel Florenskij [Философ и богослов в тёмное время. Основные черты религиозно-философских представлений Павла Флоренского]. Примеры таких поляризованных оценок можно встретить в книге специалиста по русской культуре и члена Британской академии Аврил Пайман «Павел Флоренский. Тихий гений»65.

Итальянский проф. Андреа Оппо называет антиномию основной темой исследований П.А. Флоренского, по крайней мере, в эпистемологическом смысле; «Столп и утверждение Истины», по мнению этого исследователя, весь сосредоточен на этой теме66.

Лингвистическими антиномиями Флоренского занимается профессор- славист Хольгер Куссе; он же изучает критику П.А. Флоренским Иммануила Канта67.

Понять взгляды о. П. Флоренского на вопросы актуальной бесконечности позволяют работы проф. В.Н. Катасонова, чей подход к истории философии опирается, в частности, на философию культа Флоренского68. Эта же тема находит отражение в работе Лорена Грэхэма и Жана-Мишеля Кантора «Именование бесконечности: правдивая история религиозного мистицизма и математического творчества»69, представляющей собой популярное изложение биографий учёных-математиков, в том числе П.А. Флоренского.

Творчество священника Павла Флоренского на предмет антиномии исследовано в одной из глав монографии С.М. Половинкина «Христианский персонализм священника Павла Флоренского». В частности, в этой монографии представлены контраргументы утверждениям С.С. Хоружего, согласно которому софийность и антиномичность у Флоренского носят взаимоисключающий характер70.

Несмотря на то, что в трудах В.Н. Лосского нами обнаружено только одно упоминание имени священника П.А. Флоренского в связи с учением об антиномии71, представляется, что использование Владимиром Николаевичем методологии антиномизма является мировоззренчески близким о. П. Флоренскому (Лосский употребляет понятие антиномии не менее 80 раз). Работы В.Н. Лосского – пример богословски адекватного и философски строгого применения антиномизма Флоренского.

Антиномическая диалектика объединяет П.А. Флоренского и А.Ф. Лосева, в черновых заметках которого встречается, например: «Жизнь – антиномия как организм»72, а также схемы и перечни антиномий, связанных с книгой «Столп и утверждение Истины»73.

Заслуживают отдельного внимания диссертационные исследования феномена антиномии, характеризующие разработанность темы светскими науками и диапазон использования понятия антиномии: в философии74, культурологии75, филологии76, политологии77, искусствоведении78. Собственно богословских диссертационных исследований на данную тему нами не выявлено при том, что в богословской литературе понятие антиномии достаточно распространено.

Из предложенного обзора мы видим, что тема антиномизма Флоренского обсуждается уже более века. За это время дискуссия выявила ряд научных вопросов, таких как: философская и богословская обоснованность антиномизма; антиномия в контексте осмысления проблемы веры и знания; антиномичность разума; эпистемологический статус теологического парадокса; стратегии разрешения парадокса; логическая структура догмата и другие. Тема антиномии открывает новые углы зрения на творчество самого мыслителя, обнаруживая в его наследии ещё не исследованные элементы и подвигая к переосмыслению критики.

Структура диссертации

Настоящая работа состоит из введения, основной части, заключения и списка источников. Основная часть представлена четырьмя главами. Первая глава относится к понятию антиномии (определение, основные взгляды на антиномию, размежевание с однородными понятиями, историческое развитие понятия антиномии). Последующие три главы исследует антиномию как метод. Здесь находятся два основных блока, соответствующих традиции исследования творчества П.А. Флоренского79: 1) антиномия как метод теодицеи (рассматриваются вопросы преимущественно догматического богословия), 2) антиномия как метод антроподицеи (религиозно-философские вопросы антропологии и культурологии).

Таким образом, труды П.А. Флоренского исследуются в хронологическом порядке, что позволяет проследить генезис авторского осмысления феномена антиномии. В связи с тем, что большое число исследований творчества священника Павла Флоренского следует этой же схеме, выбранный путь построения диссертации представляет удобство в отражении критики на страницах настоящего исследования. В отношении данных исследований хронологический принцип даёт возможность увидеть, ограничивается ли автор ранними произведениями П.А. Флоренского, или изучает весь его литературный массив.

При соотнесении взглядов мыслителя с параллельно развивающимися концепциями философов (С.Н. Булгакова, С.Л. Франка) и логиков (Н.А. Васильева, Я. Лукасевича) также важна внутренняя историческая линия, которая может продемонстрировать взаимовлияния или независимость идей.

Также хронологический принцип позволяет выстраивать постепенное накопление знаний по заявленной теме, и только потом переходить к выделению главного и второстепенного в теории антиномизма Флоренского.

Внутренняя структура тематических единиц основной части представлена в виде описания идей отца Павла, истолкования его языка, исследовательских комментариев и концептуальных выводов.

Заключение призвано обобщить значение антиномического подхода священника Павла Флоренского в богословской науке и философии.

1. Понятие антиномии в философии и богословии

Верою разумеваем (Евр 11:3)

1.1. Определение антиномии

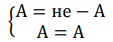

По общему мнению, антиномия является разновидностью противоречия. Отличительная особенность антиномического противоречия заключается в том, что два взаимоисключающих одинаково истинных положения используются в антиномии одновременно, совместно. Если классическое противоречие требует выбора: «или А, или не-А», то антиномическое утверждение принимает обе стороны противоречия: «и А, и не-А», при условии их истинности.

«Православная энциклопедия» содержит следующую формулировку антиномии: «[греч. Ἀντινομία – противозаконие], в философии и богословии – противоречие между двумя логически обоснованными положениями»80.

В лекции «Космологические антиномии И. Канта», которая была прочитана П. А. Флоренским в МДА 17 сентября 1908 года, антиномии понимались им следующим образом: «Это суть такие полярно противоположные высказывания, которые противоречат друг другу и к которым, однако, разум вынужден приходить в силу своей организации»81.

В специальной литературе (согласно универсальной десятичной классификации антиномия относится к математическим наукам: УДК 510.27 «Логическая семантика и семантические антиномии») даётся следующая трактовка антиномии: «L-противоречие – антиномия как логический предел (Limit) формально-логической способности разума»82. В этой же работе предлагается определение антиномии как «противоречия, не являющегося ошибкой, но выражающее в разуме нечто сверхразумное»83.

В богословской литературе прослеживается взгляд на религиозные антиномии как на противоречия, которые устраняются верующим разумом. Однако несмотря на их примирение вера, изложенная на языке логики (только таким способом она осмысляется), для рассудка сохраняет вид противоречия. Данное понимание мы обнаруживаем в приводимых ниже высказываниях не только о. Павла Флоренского, но и преподобных Иустина (Поповича) и Софрония (Сахарова), митр. Каллиста (Уэра), протоиереев Г. Флоровского и Э. Лаута, проф. А. И. Сидорова, иг. Андроника (Трубачёва) и др.

В работе предлагается следующее богословское определение антиномии:

антиномия – это противоречие между двумя истинными суждениями, находящее примирение в вере, при этом верующий разум осмысляет их логически взаимоисключающими и использует в качестве полярных сторон для выяснения крайностей, содержащихся в какой-либо целостности, и поиска равновесия между ними (антиномического баланса).

Таким образом, основная проблема антиномии – это нарушение закона классической логики, а именно закона противоречия (два противоречащих суждения не могут быть одновременно истинными)84. С точки зрения богословия, такое нарушение закона формальной логики приобретает положительный эффект: логика лишается статуса безусловного критерия истины; открываются дополнительные возможности слышать голос персонифицированной Истины Откровения.

1.2. Философские подходы к пониманию антиномии

Рассмотрим антиномию как сосуществование взаимоисключений. Определение антиномии как разновидности противоречия содержит две части: общую (антиномия – это противоречие) и особенную (антиномия – это синтез противоречий). По признанию или отрицанию той или иной части формулы можно разделить взгляды на философскую проблему антиномии следующим образом:

а) в мире нет неразрешимых противоречий; проблема противоречий – это проблема познавательного несовершенства человека; так, в неслитном и нераздельном соединении природ во Христе этот взгляд не видит логического несоответствия, главное для этого взгляда – ясность, то есть объяснённость и уяснённость проблемы (позиция Е. Н. Трубецкого, Л. М. Лопатина, С. С. Хоружего, П. П. Гайденко), к примеру: несториане разделяют природы, у монофизитов они сливаются, а православие исповедует неслитность и нераздельность;

б) позиция «выбора»: из двух правильных положений, но противоречащих друг другу, выбирается какое-то одно; по мысли о. Павла Флоренского85, В. Н. Лосского86, Ж.-К. Ларше87, в этом заключается смысл ереси (противоречие между сторонами признается, а синтез отрицается и делается выбор в пользу одной из сторон). Проиллюстрируем эту позицию рассуждениями проф. А. И. Сидорова по поводу монофелитских заблуждений папы Гонория I, который отстаивал один аспект догмата (общение природ) в ущерб и противовес другому (действование природ): «Нарушение органичной антиномичности христианского вероучения характерно вообще для всех еретиков, пытающихся свести эту антиномичность на плоскость одноплановой рассудочности»88;

в) антиномия признается как формально-логическое противоречие, однако синтез предлагается совершить с помощью того же человеческого рассудка, используя иную логику. Примерами здесь являются: паранепротиворечивая логика Н. А. Васильева (с этим взглядом можно познакомиться у философа Л. Г. Антипенко); теория дескрипций Бертрана Рассела (теория описательных определений); экстенсиональная логика Уилларда Куайна (концепция онтологической относительности) и др. В. Н. Порус называет три стратегии элиминации (исключения) антиномии: 1) паранепротиворечивые логики (четырёхзначная логика Л. Роговского), вводящие дополнительные логические правила; 2) системы релевантной логики, временно допускающие антиномию и прагматично использующие её гипотезы; 3) формализация теории с целью не допустить антиномию (аксиоматическая теория Цермело-Френкеля)89;

г) взгляд преп. Иустина (Поповича)90, о. Павла Флоренского91, С. Л. Франка92, В. Н. Лосского93, прот. Иоанна Мейендорфа94, митр. Каллиста (Уэра)95, А. И. Сидорова96 и др.: антиномии синтезируются (постигаются, разрешаются, выясняются, примиряются, снимаются, согласуются, упраздняются) с помощью благодатного разума (посредством подвига веры, когда греховный разум человека очищается и просвещается Божественной благодатью), т. е. посредством Церкви.

| антиномия | |||

| не признаётся | признаётся | ||

| не признаётся противоречие | не признаётся синтез | признаётся противоречие | признаётся противоречие |

| признаётся синтез | признаётся противоречие | синтез с помощью разума | синтез с помощью веры |

Завершим логическую схему признания (или отрицания) противоречия и синтеза (как составных частей антиномического утверждения с двумя противоречащими друг другу правильными высказываниями):

| «идеализация» (а) | ересь (б) | антиномия (в, г) | эсхатология | |

| противоречие | – | + | + | – |

| синтез | + | – | + | – |

Последний эсхатологический вариант подразумевает состояние будущего века, когда не станет противоречий и, главное, пропадёт нужность подвига веры и рассудочной работы. Пока же не пришло Царство Божие – преждевременным будет утверждение о всеедином сознании, идеализирующее состояние мира. Противоположна этому идеализирующему подходу модель ереси – утилитарный (продиктованный выгодой, пользой) выбор одного положения из двух истинных. Выгода может быть разной (например, искренним желанием блага), но сводящейся к одному – что-то становится дороже истины.

При рассмотрении философского контекста богословской антиномии возникает вопрос: почему антиномия в богословии появляется именно в начале ХХ века (почему именно в России – рассмотрим при обзоре исследования о. Томаша Шпидлика; почему именно у Флоренского – в биографической части диссертации), почему у святых отцов и церковных писателей до ХХ века отсутствует учение об антиномии догмата?

Это связано в первую очередь с культурными условиями их времени, а точнее, с принятым тогда образом мышления. Целью святых отцов являлась защита веры, и эта защита строилась в соответствии с современным им типом рациональности, где противоречие в рассуждениях однозначно трактовалось с позиции аристотелевской логики как ошибка. Парадоксальные по виду формулировки использовались ими, скорее, в качестве исключения. Пусть исключением, но безусловно антиномичным, можно считать утверждение преп. Максима Исповедника о Пресвятой Богородице, что «в отношении Неё совокупно истинны несочетаемые и [взаимно]противоречивые»97 понятия рождества и девства. Такого же рода высказывание свт. Григория Паламы: «Утверждать то одно, то другое, когда оба утверждения верны, есть свойство всякого благочестивого богослова; но говорить противоречивое самому себе свойственно совершенно лишённому разума»98. «То одно, то другое» означает взаимоисключающий выбор, следовательно, здесь имеет место явление антиномии. Противоречить самому себе – это уже не антиномия, т. к. здесь говорится о субъекте, а не объекте познания, не о двух истинах.

При дальнейшем рассмотрении догматов обратим внимание, что логическое значение их формулировок является непротиворечивым (неслитное и нераздельное соединение не является противоречием, противоречием будет неслитное и слитное, нераздельное и раздельное), но смысл этих формулировок – не что иное, как взаимоисключение, т. е. противоречие (неслитность и нераздельность в соединении двух природ во Христе не допускает никакой третьей природы). Об этом подробнее изложено в § 2.7. «Антиномичность догмата».

Итак, святые отцы являются по преимуществу защитниками вероучительных истин99. Эта защита осуществляется (помимо личного духовного авторитета, присутствия сверхъестественного, чудесного вразумления или знака) с помощью дискурсивного мышления, т. е. посредством развёртывания рациональной аргументации в противоположность интуитивному схватыванию100. Логическое построение требует в первую очередь непротиворечия. Разоблачение заблуждения сводится в основном к демонстрированию его противоречивости. Когда же в науке речь стала вестись о взгляде на истину, выходящем за рамки логического закона исключённого третьего (согласно которому в противоречии двух – одно истинно, другое ложно, третьего не дано), о том, что противоречие может быть между двумя истинами и это истинное противоречие (закон исключённого четвёртого), то церковные апологеты произносят своё слово на этом паранепротиворечивом (или нетривиальном, или немонотонном, или параконсистентном, как он называется учёными) языке логики. Это относится к субъективному контексту эпохи, контексту мышления (обратим внимание, что, по крайней мере, трое авторов в начале ХХ в. независимо друг от друга публикуют работы с пересмотром законов классической логики: П. А. Флоренский, Н. А. Васильев, Я. Лукасевич).

Авторы, которые обращающиеся к понятию богословской антиномии, указывают на характерно антиномичные выражения Священного Писания и святоотеческих высказываний. Если эти авторы правы, то богословские антиномии составляют объективное учение об антиномии, отличающейся от логически разрешимого парадокса.

С вопросом устранения парадокса в теологии связана стратегия так называемого доктринального ревизионизма. Д. Тагги в статье «Традиция и правдоподобие» призывает к пересмотру учения свт. Афанасия по причине его противоречивости101. Реакцией на данную работу стала статья проф. Д. Андерсона о необходимости сохранения парадоксальности в триадологии: «В защиту тайны: ответ Дейлу Тагги»102. В другой своей работе103 Д. Андерсон представляет обзор таких логических стратегий разрешения парадокса в теологии, как семантический минимализм104 и принцип дополнительности105.

Таким образом, в обобщённом виде проблема антиномии видится в признании или непризнании за антиномией её логической разрешимости: для одних особенностью антиномии является сохранение противоречия, для других – антиномия принципиально не отличается от феномена парадоксальности.

1.3. Разграничение антиномии и смежных понятий

Священник Павел Флоренский в своей работе «Столп и утверждение Истины» показывает, что истина антиномична106. Истина в самом своем бытии непротиворечива – противоречие находится в рассудочном сознании человека. Два элемента, которые мы рассматриваем как антиномию, в бытии примирены. В данном аспекте антиномия субъективна. Чтобы яснее это увидеть, разграничим антиномию и другие противоречия по признаку субъективности (применив схоластический метод разложения понятия на формальности107):

| наличие (+) или отсутствие (-) противоречия | А) отсутствие противоречия | Б) обычное противоречие | В) антиномия | Г) несознаваемое противоречие |

| в бытии | – | + | – | + |

| в сознании | – | + | + | – |

В качестве примера рассмотрим грех как антагонизм между должным и недолжным поведением с точки зрения заповеди Божией.

А) отсутствие противоречия: А не грешит (нет противоречия между должным и недолжным поведением) и не сознаёт за собой греха (например, младенец);

Б) обычное (классическое) противоречие: Б грешит и сознаёт это (понимает, что его поступок расходится с заповедью Божией);

В) антиномия: В не грешит, но живёт в покаянии, т. е. сознаёт себя грешником. Здесь в бытии нет противоречия между должным и недолжным поведением, а в сознании В присутствует мысль, что его поступки не соответствуют заповедям Бога. В виде примера можно вспомнить великих подвижников, оплакивавших себя как великих грешников.

Г) несознаваемое (латентное) противоречие: противоречие есть, но разум его отрицает, или не замечает, или оправдывает. Пример: Г грешит, но не считает это грехом. Это примеры нравственного релятивизма, оправдания зла, неведения своего греха, греховного нечувствия и т. д.

Проиллюстрируем схему примерами, взятыми из романа «Братья Карамазовы» Ф. М. Достоевского108:

а) отсутствие противоречия: Алексей Фёдорович Карамазов не совершал убийства и не винит себя в нём;

б) противоречие в объективной стороне преступления: Дмитрий Фёдорович Карамазов думал об убийстве, был готов к нему и признаёт себя виновным (этот пример не является антиномией, хотя внешне может показаться таковой: сам Дмитрий не совершал преступления, но кается в убийстве – однако, возникавшая в его душе ненависть к отцу греховна и требовала покаянного врачевания); этот пример иллюстрирует противоречие между моральными и правовыми нормами;

в) антиномическое противоречие: Иван Фёдорович Карамазов даже не думал убивать своего отца, но также признаёт себя убийцей109;

г) несознаваемое противоречие, отрицание противоречия: именно Павел Фёдорович Смердяков является убийцей, но обращается к Ивану Карамазову: «Вы убили», снимает с себя ответственность (психология подобного убийства (право на убийство) описывается в «Преступлении и наказании»), отрицает совершённый грех, оправдывает себя110.

Рассмотрим антиномию в соотнесении со смежными понятиями.

Аналогом антиномии можно было бы считать развиваемое на Западе понятие диалетеи, если бы не указание его разработчиков на то, что диалетея – это предложение, которое одновременно является истинным и ложным111. Последнее высказывание является принципиально важным, т. к. диалетея трактуется также в качестве истинного противоречия112, что максимально сближает её с антиномией. Однако указание на возможность утверждения лжи в диалетическом предложении разделяет эти понятия. Показательно, что в качестве символа диалетизма его автором выбран двуликий Янус113.

Формулировкой «истинное противоречие» определяется также современное понятие тривиализма, которое идёт ещё дальше диалетеизма и допускает верным любое утверждение (полная противоположность скептицизму)114. По мнению Д. Андерсона, диалетеизм стремиться сохранить рациональность в теологии за счёт её тривиализации (trivializing orthodoxy), что означает, например, одновременную правоту свт. Афанасия и Ария, свт. Кирилла и Нестория115.

Противоречивость сближает понятие антиномии с понятием абсурда.

Абсурд – «понятие интеллектуальной традиции, которое выражает оборотную сторону смысла, его превращённую форму (контрсмысл) или его

отсутствие (бессмысленность)»116.

Антиномия не является абсурдом, так как содержит в себе конкретный смысл.

Образное сочетание противоречивых понятий, которое используется для создания стилистического эффекта, носит название оксюморона (ὀξύμωρον, от ὀξύς «острый» и μωρός «глупый»). Это понятие применяется, например, для характеристики названий таких произведений русской литературы: «Барышня- крестьянка» А. С. Пушкина, «Мёртвые души» Н. В. Гоголя, «Честный вор» Ф. М. Достоевского, «Живой труп» Л. Н. Толстого, «Горячий снег» Ю. В. Бондарева. Однако противоречие, содержащееся в названиях произведений, устраняется по ходу развития сюжета.

Противоречие свойственно апории. Но если в антиномии два суждения противоречат друг другу, то апория противоречит опыту. Преп. Максим Исповедник видит апорию в построениях Ареопагита, когда он говорит о причастности низших небесных чинов высшим и одновременной их непричастности. Преп. Максим отмечает в своих толкованиях, что всем свойствам высших сил низшие непричастны, но «частично они причаствуют»117, чем и разрешает недоумение. Однако используемый в ареопагитском корпусе «метод неподобных подобий»118 может быть назван антиномическим. Все образы Священного Писания, описывающие небесный мир, согласно Псевдо-Дионисию, а также его толкователю преп. Максиму119, не имеют ничего общего с духовной реальностью. Так, образы льва (Иез.1:5) или тельца (Иез. 1:10) в аллегорическом истолковании возводят ярость к «умному мужеству», а вожделение – к «божественной любви»120, сами остаются абсолютно неподобными. Причиной использования «изображения неизобразимого и видов безвидных» является ограниченность созерцательной способности человека и сверхмирная природа Откровения121.

Отметим, определение апории, данное Аристотелем в его трактате по логике «Органон» (раздел «Топика»): «равенство противоположных заключений»122. Для Аристотеля такое явление относится к разряду логических ошибок.

Антиномия и софизм различны как истина в виде ошибки и ошибка под видом истины. Кроме того, софизм есть преднамеренная ошибка, в отличие от паралогизма. Прот. Георгий Флоровский пишет: «Антиномия не есть паралогизм. Святые отцы ясно различали ὑπέρ и παρά»123. Мысль о. Георгия заключается в том, что антиномический метод не иррационален, а метарационален, сверхразумен. Причём антиномия «снимается в созерцании: θεωρία – ἕνωσις»124. Созерцание предполагает единение.

У антиномии есть точки соприкосновения с апофатическим методом (познание Непознаваемого). Последний можно рассмотреть в теоретическом и практическом аспектах. В умозрении апофатизм находит своё применение как утверждение посредством отрицаний (в отношении Бога – каким Он не является: «Егоже держава несказанна и слава непостижима, Егоже милость безмерна и человеколюбие неизреченно»125). Данная апофатика есть описание без противопоставлений. Практический апофатизм в духовной жизни представляет собой совлечение всякой образности (в интеллектуальной области) и всякой чувственности (в эмпирической области). Антиномизм – рациональный подход (формулирование тезиса и антитезиса) с целью выведения на сверхрациональное (совмещение тезиса и антитезиса). Апофатизм и антиномизм совпадают как пути духовного познания в противоположность исключительно интеллектуальному. Также апофаза, познающая Непознаваемого, внутренне антиномична. На это указывает А.Ф. Лосев, отмечая в ареопагитском корпусе одновременное сочетание апофатизма и возможности идеальных созерцаний126, отсутствие данной антиномии делает апофатизм абсолютным, а значит, агностицизмом127. Обозначенное мнение согласно со святоотеческим опытом: «Самое познание недоведомости Его есть ведение превосходящее ум, как сказали мужи сильные в богословии – Григорий и Дионисий»128.

Рассмотрим историческое различие понятия антиномии и термина «антиномия», о котором Флоренский говорит в Приложении к «Столпу и утверждению Истины»129.

Тот феномен, что стал в XVIII веке называться антиномией, первоначально носил имя противоречия. Сам же термин «антиномия» относился к юридической области и не имел философского значения. Он и не мог иметь значение логически неразрешимого противоречия, так как это входило бы в столкновение с самой природой юриспруденции. Право возникает в качестве регулятора общественных противоречий, задача права как раз и заключается в разрешении противоречия. Задача антиномии – прямо противоположная. Именно это сущностное несоответствие термина – «противо-законие», «внутренняя самопротиворечивость закона»130 – и его сферы применения не позволило ему стать термином юридическим. В настоящее время смысл противоречия в праве выражается понятием «конкуренция норм». Последнее словоупотребление подтверждает, что идея права не терпит противоречия, хотя только в социальных противоречиях право и находит обоснование своего существования. Отец Павел обращает внимание, что термин антиномия встречается у блаженного Августина. Речь идёт об одном из самых ранних произведений святого «De rhetorica» (387 г.131), содержащем в себе наставления по юридической риторике. В нём греческий термин как раз и интерпретируется в значении современного понятия конкуренции правовых норм: «ἀντινομία quam nos contentionem legum contrariarum vocamus»132. Его выражение можно перевести буквально: антиномией мы называем противоречие законов, находящихся в соперничестве; также допустимый вариант: напряжённое противоречие законов.

В литературе встречается также термин «антиномианизм»133. Данный термин применяется для характеристики позиции в протестантской полемике о соблюдении ветхозаветных предписаний, согласно которой заповеди Ветхого Завета не обязательны для христиан. Можно считать термин «антиномианизм» английским переводом «антиномии». Последняя также используется для обозначения указанной протестантской позиции, речь идёт о так называемом «антиномистском споре»134 – полемике между И. Агриколой, Ф. Меланхтоном и М. Лютером по поводу закона Моисея и оправдания. Начало спора 1527 г. ознаменовано тезисами Филиппа Меланхтона о том, что проповедь ветхозаветного закона должна предшествовать проповеди Евангелия. В дискуссии в Торгау его противник Иоганн Агрикола заявлял о недействительности Закона после проповеди Христа. Под влиянием Мартина Лютера произошло их примирение. Спустя 10 лет при возобновлении Агриколой спора Лютер занимает позицию Меланхтона. Здесь необходимо упомянуть о сочинении М. Лютера 1539 г. «Wider die Antinomer» («Против антиномистов», письмо доктору Гюттелю). На втором этапе спора, который начался после смерти Лютера (1546 г.), ряд богословов (А. Поах, А. Отто, М. Неандер, А. Мускулус) противопоставляли благодать Закону. Однако «Формула согласия» 1580 г. утвердила в качестве официально признанного в лютеранстве учение Меланхтона135. Отметим, что термин «антиномия» вошёл в «Философский словарь» (1613 г.), составленный последователем Меланхтона Рудольфом Гоклениусом, и рассматривается в этом словаре с учётом указанной полемики136.

«Антиномистский спор» положил начало новому словоупотреблению, где антиномизм приобретает значение правового нигилизма и даже аморализма. В этом значении термин «антиномизм» используется мч. Иоанном (Поповым), применительно к гностикам137, «антиномистский» – прот. Владиславом Цыпиным138, в то же время о. Владислав использует понятие богословской антиномии, цитируя архиеп. Василия (Кривошеина)139. Заметим, что отечественные авторы работ по истории Церкви140 и нравственному богословию141 используют термины «антиномисты» и «антиномистский» с однозначно негативным смыслом, преимущественно в отношении гностицизма (собирательный термин «гностицизм» также появляется в новое время142). Однако для терминологической точности, предпочтительным видится не восстанавливать данную лексику, дублирующую понятия аморализма и правового нигилизма, которые широко распространены в гуманитарной науке. История термина подтверждает необходимость достижения поставленной в работе задачи по выработке строгого подхода к философской антиномии, исключающего её употребление относительно нравственной области.

В работах Флоренского нами не обнаружены случаи применения метода антиномии для решения проблем в области этики и аксиологии143. Нравственное учение исключает совмещение противоположных норм, этому учению свойственно ставить человека перед выбором должного или недолжного поведения («либо то, либо другое»). В противном случае, такое «совмещающее» учение способно обратиться в нравственный релятивизм, безразличный к христианскому и вообще какому-либо идеалу. Нравственный же выбор является проблемой, а с точки зрения логики, противоречием, требующим ответа «да» или «нет», где сложность создаёт соблазн отказаться от категоричности выбора и искать широкого пути (Мф.7:13), возможности совместить, к примеру, служение Богу и маммоне (Мф.6:24). Здесь антиномия может оказаться прикрытием идеологии вседозволенности (die Beliebigkeit; Anything goes144). В связи с этим требование строгого антиномизма призвано воспрепятствовать софистическому использованию антиномии в целях выворачивания смысла категорий правды и обмана, справедливости и несправедливости, добра и зла: горе тем, которые называют зло добром, и добро – злом, тьму почитают светом, а свет – тьмою, горькое почитают сладким, а сладкое – горьким (Ис. 5:20). В лекционном курсе «Нравственное богословие» архим. Платон (Игумнов) применяет понятие парадокса для характеристики именно «онтологических загадок»145 человека как носителя двух естеств, причастника двум мирам, его одновременной возвышенности и униженности. Использование Флоренским метода антиномии преимущественно в области онтологии подтверждает правильность данного требования.

Таким образом, мы определили понятие антиномии, выявили существенные признаки антиномии и отграничили её от смежных понятий. В последующем данные признаки понадобятся для разграничения антиномии и родственных понятий парадокса, полярности и амбивалентности.

1.4. Антиномия и парадокс

Нами не выявлено исследований, в которых было бы проведено чёткое разграничение антиномии и парадокса, чаще всего они выступают как взаимозаменяемые понятия146.

В тех работах, где антиномия и парадокс различаются, обоснований этого различия нами также не обнаружено, например: «Антиномией называют наиболее резкую форму парадокса»147. Антиномия в Британской энциклопедии «почти синонимична»148 парадоксу. В немецком философском словаре говорится о том, что антиномия отличается от апории и парадокса149, но, чем именно отличается, из соответствующих статей не видно. В другом немецком философском словаре о них прямо говорится как о синонимах150.

В литературе по флоренсковедению антиномия и парадокс также рассматриваются как синонимы, например: «Зеноном Элейским были впервые описаны такие противоречия-парадоксы в умозаключениях – то есть антиномии, – которые известны нам как апории Зенона»151. Парадокс и антиномия синонимы для Н. Н. Павлюченкова152, К. М. Антонова и Н. А. Вагановой153. По мнению прот. Эндрю Лаута, парадокс является более привычным в богословском дискурсе, Флоренский же выбирает слово «антиномия», вслед за Кантом, в связи с тем, что данный термин объясняет природу разума154. Однако существенная терминологическая специфика здесь также не продемонстрирована, т. к. и о парадоксах о. Эндрю говорит, что они указывают на нечто фундаментальное относительно природы самого разума155.

Объяснение разницы между антиномией и парадоксом встречаем у В. Н. Поруса, однако с ним сложно согласиться. Философ пишет о том, что парадокс «останавливает движение мысли»156, обрекает её на застой, в отличие от антиномии, возводящей мышление к трансцендентному. Многие учёные указывают на эвристическое значение парадокса, стимулирующего развитие науки, в т. ч. и сам Владимир Натанович в статье об антиномии, где она рассматривается наравне с парадоксом157.

Что представляет собой парадокс? Парадокс (παράδοξος – неожиданный, странный) – согласно словарю В. И. Даля – «мнение странное, на первый взгляд дикое, озадачливое, противное общему»158.

Современное философское определение конкретизирует озадачивающее свойство парадокса, который доказывает как истинность, так и ложность высказывания или его утверждение и отрицание; при этом посылки высказывания имеют вид заведомо приемлемых, но приводят к заведомо неприемлемому результату (противоречию)159.

Представляется, что парадокс и антиномия не тождественные понятия. Их объединяет общая схема: «и то, и другое»; «и А, и не-А». Только в антиномии устанавливается тождество А=не-А, которое есть истина, а парадокс, совмещая в себе А и не-А, не может сам быть истиной – истиной будет только А или не-А.

· Например, парадокс Эвбулида «Лжец» выглядит следующим образом: «Данное высказывание (А) есть ложь (В)». Рассмотрим два варианта выяснения истины:

1) если данное высказывание (А) действительно ложно (А есть В), то мы принимаем его как истинное высказывание (С); т. е. Лжец в данном случае говорит правду (А не есть С), а данное высказывание в целом есть истина: (А есть В) есть С;

2) если мы относимся к Лжецу как лжецу, утверждающему, что А есть В, и он нас действительно обманывает, и А на самом деле есть С, а не В, то выражение в целом не есть истина: (А есть В) не есть С.

В итоге мы принимаем или первый (не лжец), или второй вариант (лжец). «Либо то, либо другое» не подходит к определению антиномии, которая есть синтез противоречий: «и то, и другое».

Решение данного парадокса предлагает Л. Г. Антипенко с помощью логики Н. А. Васильева160, учитывающей интенсиональный аспект высказывания. В данном случае таким аспектом является установка на «негативный полюс ценности»161. Леонид Григорьевич приходит к выводу, что Лжец на самом деле утверждает ложь (в нашей схеме – это второй вариант). Таким образом, и в данном случае парадокс лжеца не является антиномией вследствие разрешения противоречия.

· Не антиномией, а парадоксом является вопрос: может ли Бог создать такой камень, который Сам не может сдвинуть? Вполне приемлем ответ: да, Бог всё может (Мк.10:27), и этот камень – человек. Этот ответ имеет в виду человеческую свободу, которую Бог не нарушает, вплоть до того, что позволяет человеку совершить Богоубийство.

Антиномизм вносит терминологическую определённость. Парадокс стремится к своему разрешению (либо в ту, либо в иную сторону) – та же интуитивная логика подсказывает истинность одной из сторон парадокса. Антиномия, напротив, ищет равновесия между тезисом и антитезисом (в случае догмата отклонение приводит к ереси). Тут можно вспомнить высказывание Флоренского о том, что парадокс раздражает162, следовательно, можно увидеть и намечаемую отцом Павлом границу парадокса и антиномии. Вместе с тем чёткого различения парадокса и антиномии у П. А. Флоренского мы не находим. Примечательно, что при изложении задачи Л. Кэрролла отец Павел ограничивается только её математической записью, не указывая конкретного смыслового содержания163. Причина этого видится в том, что формула, предложенная Кэрроллом, соответствует логической записи антиномии, если же в объяснении антиномии задействовать персонажей задачи, то она сведётся именно к парадоксу: один и тот же человек не может одновременно находиться и не находиться в одном и том же месте, т. е. требуется выбор того или иного варианта, а не их совместное утверждение.