- Вера в отношении к другим добродетелям

- Источник веры

- Слагаемые веры

- Содержание веры

- Выражение веры

- Как обрести веру

- Чем укрепляется вера

- Можно ли быть истинно верующим, не зная основ вероучения?

- Возможна ли вера вне Церкви?

- Достаточно ли веры в Бога для того, чтобы попасть рай?

- Зачем догматика, если верить надо сердцем?

- Что если я не переживаю никаких религиозных чувств?

- Почему Бог требует покаяния и веры в Него и без этого не пускает людей в рай?

- Не опасна ли слепая вера?

- Разве не важнее быть хорошим человеком, чем правильно верить в Бога?

- Требует ли вера в Бога отказа от свободы?

- Но я не могу уверовать, что мне делать?

- Разве вера в Бога не сковывает мышление?

- Понятие веры в святоотеческой письменности

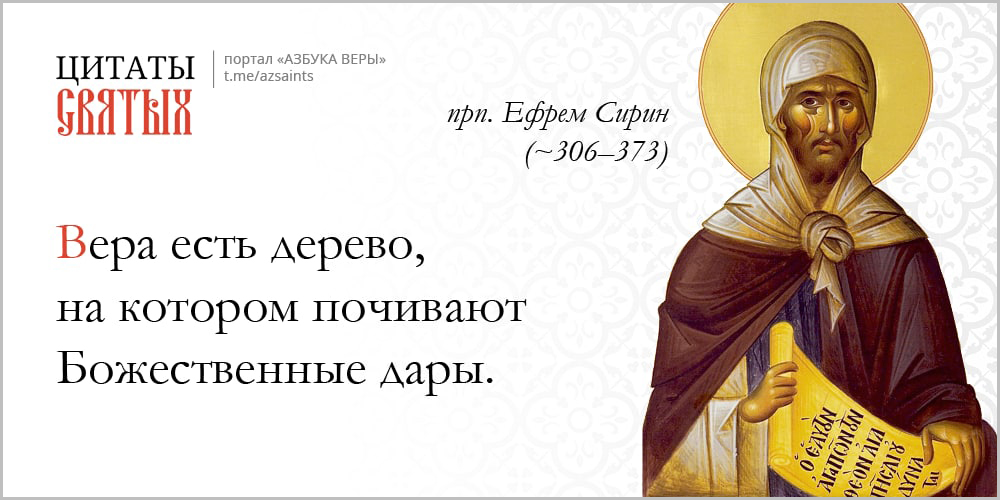

- Цитаты о вере

Ве́ра –

1) добровольный, личностный союз между Богом и человеком; истинная вера есть жизнь в очевидном присутствии Божьем, реальность для человека непрестанного участия Бога в его жизни;

2) христианская добродетель, внутренняя убеждённость человека в существовании Бога, сопряженная с высшей степенью доверия к Нему как Благому и Мудрому Вседержителю, с желанием и готовностью следовать Его благой воле;

3) сухое согласие разума с фактом существования Бога; знание о Боге и Его воле, не сопровождающееся желанием её исполнять (бесовская вера) (Иак.2:19);

4) религиозный культ, верование (ложное).

На древнееврейском языке слово «вера» звучит как «эмуна» – от слова «аман», верность. «Вера» – понятие очень близкое к понятию «верность, преданность».

Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. (Другой перевод: Вера – это твердая убежденность в том, на что мы надеемся, и уверенность в реальности невидимого). (Евр.11:1). «Без веры угодить Богу невозможно» (Евр.11:6). Христианство – «вера, действующая любовью» (Гал.5:6).

Существуют три уровня веры, три ступени духовного восхождения, основанные на трёх силах души (уме, чувствах и воле): вера как рассудочная уверенность, вера как доверие и вера как преданность, верность.

1. Вера как уверенность – это рассудочное признание какой-либо истины. Такая вера не влияет на жизнь человека. Предположим, кто-то верит, что мы есть. И что нам с того? Внутренний мир человека от такой веры мало меняется. Для него Бог является как бы одним из объектов вселенной: есть планета Марс, а есть и Бог. Поэтому такой человек не всегда соотносит веру со своими поступками, не пытается внимательно выстраивать свою жизнь по вере, а действует по принципу «Я сам по себе, а Бог Сам по Себе». То есть это просто признание своим умом факта существования Бога. Кроме того, обычно такая вера иллюзорна, спроси такого верующего «Кто есть Бог?» и услышишь наивные фантазии, не имеющие ничего общего с Божественным откровением.

2. Вторая ступень – вера как доверие. На этом уровне веры человек не просто рассудочно соглашается с существованием Бога, но чувствует присутствие Божие, и в случае скорби или жизненных трудностей непременно вспомнит про Бога и станет молиться Ему. Доверие предполагает надежду на Бога, и человек уже старается сообразовывать свою жизнь с верой в Бога.

Впрочем, если ребёнок доверяет своим родителям, это ещё не значит, что он всегда будет их слушаться. Иногда дети пользуются родительским доверием для оправдания своих проступков. Человек доверяет Богу, но сам не всегда бывает верен Ему, оправдывая свои страсти греховностью окружающих. И хотя такой человек время от времени молится, он редко старается побеждать свои пороки, не всегда бывает готов сам чем-то пожертвовать для Бога.

3. Самая высокая ступень – это вера как верность. Именно такой веры ждёт от нас Бог: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди» (Ин.14:15).

Истинная вера – это не только знание о Боге (которым обладают даже бесы (Иак.2:19)), но знание, влияющее на жизнь человека. Это не только признание Бога своим умом, и не только доверие Ему своим сердцем, но и согласование своей воли с волей Божьей. Только такая вера может выражать любовь, потому что истинная любовь немыслима без верности. Такая вера становится основанием для всех мыслей и поступков человека и только она – спасительна. Но это предполагает и внутренний труд над собой, победу над своими страстями и обретение евангельских добродетелей.

Итак, душа человека включает в себя три силы – ум, чувства и волю; истинная вера задействует их все.

Вера в отношении к другим добродетелям

«Во главе святых добродетелей стоит вера – корень и суть всех святых добродетелей. Из нее вытекают вся святые добродетели: молитва, любовь, покаяние, смирение, пост, кротость, милосердие и др. (преподобный Иустин (Попович))

Источник веры

Истинная вера даруется Богом (Еф.2:8), тому, кто её ищет. Святитель Тихон Задонский говорил, что вера, как искра, зажжённая от Духа Святого в сердце человеческом, разгорается теплотой любви. Он называет веру светильником в сердце. Когда горит этот светильник, человек видит духовные вещи, может верно судить о духовном и даже видит невидимого Бога; когда же не горит – в сердце темно, там мрак неведения, там заблуждения и пороки возводятся в достоинство добродетелей.

Слагаемые веры

Вера слагается из человеческого произволения (желания, воли) и действия Божественной благодати. Она есть святое таинство, в котором согласуется человеческая воля и Божественная благодать (см. синергия).

Содержание веры

Вера состоит в принятии истин Божественного Откровения, заключенных в Священном Писании и Священном Предании, сформулированных в догматическом учении Церкви. Эти истины – сверхчувственные, невещественные, невидимые, нематериальные, таинственные. Они превосходят видимый материальный мир, превосходят человеческие органы чувств и разум, а потому требуют веры.

Верой приобретается познание о Боге, а без веры невозможно познать Его... Ибо какое умствование убедит нас, например, в Воскресении?.. Какими умствованиями может быть постигнуто рождение Бога Слова? (святитель Иоанн Златоуст)

Выражение веры

Веру можно условно подразделить на умозрительную (догматическую) и деятельную, живую, выражающуюся в исполнении Евангельских заповедей. Эти виды веры взаимно дополняют друг друга в человеческом спасении.

«Вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Но скажет кто-нибудь: «ты имеешь веру, а я имею дела»: покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих. Ты веруешь, что Бог един: хорошо делаешь; и бесы веруют, и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего? Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства? И исполнилось слово Писания: «веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божиим». Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верою только? Подобно и Раав блудница не делами ли оправдалась, приняв соглядатаев и отпустив их другим путем? Ибо, как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва.» (Иак.2:16-26)

«Без веры невозможно спастись, потому что на вере основывается все, как человеческое, так и духовное. Но вера не иначе приходит в совершенство, как чрез исполнение всего указанного Христом. Без дел же вера мертва, равно как и дела без веры. Истинная вера показывается в делах». (преподобный Иоанн Дамаскин)

«Образ богопочитания заключается в сих двух вещах: в точном познании догматов благочестия (1) и в добрых делах (2). Догматы без добрых дел не благоприятны Богу, не приемлет Он и добрых дел, если они основаны не на догматах благочестия». (святитель Кирилл Иерусалимский)

«Вера в Евангелие должна быть живая, нужно веровать умом и сердцем, исповедовать веру устами, выражать, доказывать ее жизнью. Постоянство в православном исповедании догматов веры питается и хранится делами веры и непорочностью совести … Спаситель мой. Насади в меня веру живую, доказываемую делами..., чтобы я стал способным к воскресению в духе моем». (святитель Игнатий (Брянчанинов))

То, что мы истинно веруем Богу... пусть будет явлено на основании наших дел и соблюдения Божиих заповедей. (святитель Григорий Палама)

Как обрести веру

Преподобный Силуан Афонский:

«Неверующему я даю такой совет: пусть он скажет: «Господи, если Ты есть, то просвети меня, и я послужу Тебе всем сердцем и душою». И за такую смиренную мысль и готовность послужить Богу Господь непременно просветит».

Неверующему следует молитвенно просить у Бога встречи и внимательно наблюдать за собой. Бог обязательно ответит на искреннюю молитву через обстоятельства жизни, через ближнего, а может быть и прямо в сердце человека. «И взыщите Меня и найдете, если взыщите Меня всем сердцем вашим» (Иер.29:13).

См. подробнее: Как обрести веру?

Чем укрепляется вера

Веру должно умножать (см. притчи о горчичном зерне, закваске и др.), если этого не происходит, то она ослабевает или формализуется.

Слушай Слово Божие, проповеди и поучения, читай Слово Божие, [творения] святых отцов и старческие книги, ищи и вопрошай, беседуй и общайся с верующими, богатыми в вере; молись, вопий к Богу о вере, живи по вере, чаще исповедуйся и приобщайся Святых Таин. (свт. Феофан Затворник)

Можно ли быть истинно верующим, не зная основ вероучения?

Зачем обременять себя излишними знаниями? – удивляются некоторые; ведь главное – стараться не грешить, посещать Божий храм, участвовать в богослужении... Между тем, такая точка зрения не только не приветствуется Церковью, но и противоречит самому понятию веры.

Не случайно Господь Иисус Христос, обращая внимание на пророческое провозвестие о том, что люди будут научены Богом, указывал апостолам, что именно научившийся приходит к Нему (Ин.6:45). При этом Спаситель и Сам призывал: «научитесь от Меня» (Мф.11:29). Как известно, одним из последних Его повелений, адресованных апостолам, было требование научить (а не просто крестить) все народы (Мф.28:19-20).

И это объяснимо. Уже само вступление человека в Церковь Христову подразумевает определенное знание условий, задач и целей христианской жизни.

Скажем, без знания о том, для чего и ради чего надлежит исполнять послушание Церкви, немыслимо сознательное, добровольное служение Богу, смиренная, жертвенная самоотдача. А ведь именно этого ждёт от нас Глава Церкви, Господь (Мф.16:24).

Без обстоятельных знаний того, во что именно следует верить, чтобы спастись, унаследовать Царство Небесное, вера не может быть осью человеческой жизни, предметом убежденности разума; не может возрасти до уровня высокой христианской добродетели.

«Вера», не подкрепленная знаниями, ведёт к заблуждениям, зарождению и развитию ложных представлений о Боге, к формированию в сознании воображаемого идола. Идолопоклонство же служит преградой на пути в Царство Божье.

Вера, основанная на простом признании факта существования Бога и Его Промысла, на слепом и невнятном исповедании Христа Сыном Божьим, сродни бесовской. Ведь и демоны вопили, кричали Христу: «Что Тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел Ты сюда прежде времени мучить нас» (Мф.8:29); ведь и демоны веруют и трепещут (Иак.2:19)

Человек призван к уподоблению Богу (Мф.5:48). И оно должно осуществляться по множеству направлений. Ввиду того, что одним из существенных Божеских свойств является всеведение, уподобление должно осуществляться и в отношении повышения уровня знаний.

В первую очередь для спасения важны не знания вообще, а знания религиозно-нравственного характера (1Кор.14:20). Именно эти знания именуются в Откровении глаголами вечной жизни (Ин.6:68). (см. подробнее: Можно ли быть христианином без знания догматов?)

Возможна ли вера вне Церкви?

Для того, чтобы ответить на это вопрос, необходимо четко представлять, какая именно форма веры (какое именно смысловое значение этого понятия) имеется в виду.

Вера в Единого Бога проявлялась в людях и до создания Церкви. Такой верой обладал и Адам, и Авраам, и Израиль.

Некоторая вера в Единое Начало, проявлявшаяся на уровне разума, была свойственна ряду дохристианских философов. Некоторыми начатками веры в Неведомого Бога обладали даже и представители языческого мира (Деян.17:23).

На протяжении всей истории существования человеческого рода Бог открывался всем людям через естественное Откровение (см. подробнее: Что такое естественное откровение Божие и естественное богопознание?).

Отдельные ветхозаветные праведники (а, например, во время заключения Синайского Завета – весь Израиль) становились причастниками сверхъестественного Божественного Откровения. Всё это способствовало формированию и укреплению веры людей в Бога Истинного и Единственного.

Однако через ветхозаветную веру человек не освобождался от рабства греха, не достигал Высших Небесных Обителей. Это стало возможным только с Пришествием Сына Божьего, заключением Нового Завета между Богом и человеком, образованием Церкви.

Приобщение к вере Христовой осуществляется через усвоение Евангельского учения, приобщение к Истинной Церкви, соблюдение заповедей.

Истинной Церковью является Вселенская Православная Церковь. Ведь только она есть столп и утверждение истины (1Тим.3:15), только ей вверена полнота спасительных даров Святого Духа, только в ней соблюдается подлинная вера, та, которую имел в виду Господь, говоря о Себе, что «верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден» (Ин.3:18).

Поскольку быть верующим, в самом возвышенном смысле этого слова, означает не только верить в существование Бога и всего, что составляет предмет христианского вероучения, но и жить полнотой христианской жизни, постольку понимаем, что вера достижима лишь в рамках общецерковной жизни (подразумевающей участие в храмовых богослужениях, Таинствах и т. д.), в рамках жизни во Христе.

Сам Господь, говоря о необходимости такого отношения к вере, утверждал: «Без Меня не можете делать ничего» (Ин.15:5).

Достаточно ли веры в Бога для того, чтобы попасть рай?

Ответ на этот вопрос зависит от того, что мы называем «верой». Достаточно ли признания, что Бог существует? Нет.

Святой Апостол Иаков говорит, что «и бесы веруют и трепещут». Для бесов бытие Бога очевидно – но это их не спасает.

Когда апостолы вышли на проповедь, они обращались к иудеям (которые уже веровали в Единого и Истинного Бога, хотя еще не знали откровения о Его троичности) и к язычникам (которые имели свои представления о сверхъестественном и точно не были атеистами).

Вера в проповеди апостолов – это нечто большее, чем согласие с утверждением «Бог есть». Это и определенный ответ на ту Благую весть, которую они возвещают.

Апостолы говорят о том, что предвечный Сын Божий стал человеком и был явлен миру в лице Иисуса Христа. Он умер за наши грехи и воскрес из мертвых. Ради Его крестной Жертвы нам возвещается прощение грехов и жизнь вечная.

Мы призваны покаяться – то есть обратиться к Богу, Который открылся нам в Иисусе Христе, признать Его Господом, безусловным Владыкой в нашей жизни, покориться Его заповедям, признать наши грехи грехами и отвергнуть их. Покаяние – это, с одной стороны, решительный поворот от греха к новой жизни в доверии и послушании Богу, с другой – длительный процесс исправления, который будет продолжаться всю нашу земную жизнь.

И мы призваны уверовать – то есть возложить нашу надежду вечного спасения на Иисуса Христа, положиться на Его обетования. Например, Христос в Евангелии говорит: «Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет» (Мк.16:16); мы признаём эти слова истинными и в них полагаем нашу надежду.

Эта вера, как мы видим в словах Господа, должна проявиться в определенных действиях. Мы присоединяемся к Церкви, которую Он основал (Мф.16:18) через Крещение, и пребываем в ней. Мы регулярно участвуем в Таинстве Евхаристии, о котором Господь говорит: «Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день» (Ин. 6:54). Мы проявляем нашу веру, любовь и преданность по отношению к Господу в хранении Его заповедей.

Пребывая именно в такой вере, мы находимся в доброй надежде спасения.

Зачем догматика, если верить надо сердцем?

Догматы – это истины о предметах нашей веры или, в другом осмыслении, вероисповедные формулировки, обязательные для всех членов Церкви. Например, утверждение: «Иисус Христос есть истинный Бог и истинный человек» – это истина, открытая нам Самим Господом, и вместе с тем формула, отражающая вероопределение Халкидонского собора, посредством которой Церковь выражает свою веру во Христа. Если человек считает Иисуса воплощенным Архангелом, Пророком или просто хорошим человеком, он как минимум заблуждается, а если, будучи формально христианином, он вдруг станет исповедовать такого рода идеи осознанно, упорно, то станет еретиком.

Вера невозможна без догматики. Самое простое действие веры – молитва – уже предполагает догматический выбор. Будем ли мы упоминать в молитве Иисуса Христа? Если да, то в каком качестве? В любом случае мы совершим какой-то вероисповедный выбор, исповедуем Его Богом или нет.

Более того, было бы странно «верить сердцем» в Бога и не интересоваться тем, как Он открылся людям, что является истиной о Нём, а что нет.

Вы не можете возлагать надежду своего спасения на кого-то, не интересуясь, кто это, а любая молитва, обращенная ко Христу, уже неизбежно догматична.

Что если я не переживаю никаких религиозных чувств?

Вера – это акт воли; мы принимаем решение и придерживаемся его. Чтобы подчеркнуть это, стоит уточнить, чем вера не является. Она не является переживанием или эмоциями. Иногда мы можем испытывать в Церкви необыкновенный душевный подъем – а иногда усталость. Иногда молитва может приносить нам огромную радость – а иногда мы молимся через силу. Иногда Бог посылает нам ясное осознание Его присутствия – а иногда Он дает нам возможность научиться хранить Ему верность, когда мы ничего не чувствуем.

Вера – это решение держаться Истины, которой мы однажды присягнули, независимо от наших меняющихся переживаний или обстоятельств.

Почему Бог требует покаяния и веры в Него и без этого не пускает людей в рай?

Природа рая такова, что его невозможно даровать грешнику, который не кается. Бог создал нас для того, чтобы разделить с нами ту вечную и блаженную жизнь, которой обладает Он Сам. Вечное блаженство можно найти только в Боге, его Источнике – и поэтому оно невозможно без обращения к Нему.

Покаяться – значит повернуться к жизни в послушании Богу, признать Его Владыкой в своей жизни, признать, что мы были неправы, когда пытались устроить свою жизнь по нашей, а не по Его благой воле.

Если человек говорит: «Я прав, а Христос – нет», то он не может войти в Царство уже потому, что Царь там – Христос. «Пустите меня в Царство Божие, но так, чтобы царем в нем был я» – это требование, которое Бог не выполнит, потому что выполнить его просто невозможно.

Грешник, который хочет войти в рай без покаяния, фактически говорит: «Я не собираюсь повиноваться Богу, не собираюсь Его слушаться, но пускай Он при этом проследит, чтобы со мной ничего плохого не случилось и чтобы я попал в рай». Но это невозможно; если я хочу войти в Царство Божие, я должен признать, что Царь в нём – Христос; признать себя Его подданным, признать за собой обязательство Ему повиноваться. «Устройте мне рай, но так, чтобы Бога можно было и не слушаться» – это в принципе невыполнимое требование. Нельзя попасть в Царство, отвергая власть Царя.

Не опасна ли слепая вера?

Разумеется, опасна. Люди могут питать ревностную – и при этом, увы, слепую – веру по отношению к мошенникам, шарлатанам, лидерам культов или политическим вождям. Люди, которые поверили, например, Секо Асахаре или Марине Цвигун, дорого заплатили за свою нерассудительность.

Но альтернатива «слепой вере» – это не неверие. Неверие в абсолютном смысле невозможно – мы так или иначе ориентируемся в мире, что-то принимаем за истину, а что-то нет, формируем наши представления о реальности с чьих-то слов, ставим себе цели, исходя из этих представлений.

Даже когда мы не отдаем себе отчета, мы следуем за кем-то – за чьими-то мыслями и взглядами, которых мы нахватались из воздуха.

Поэтому альтернатива «слепой вере» – это вера продуманная, серьезная, грамотная. Именно к такой вере нас и зовет Писание.

Разве не важнее быть хорошим человеком, чем правильно верить в Бога?

Тезис «важнее быть хорошим человеком, чем правильно верить» требует некоторых уточнений.

Важнее для чего? Чего мы хотим от жизни? Какова её цель? Если наша вера ошибочна, через несколько десятилетий никто не отличит кости хорошего человека от костей негодяя.

Если наша вера истинна, то мы созданы не для того, чтобы прожить (хорошо ли, плохо ли) несколько десятилетий и навеки исчезнуть. Мы созданы для жизни вечной и блаженной. Для того, чтобы обрести эту жизнь, важно быть хорошим человеком. Это совершенно необходимо. Но недостаточно.

Вечную блаженную жизнь нам может дать только Бог – а для этого нам нужно войти в общение с Ним и последовать Его воле. И тут очень важны правильные представления о том, кто Он и чего Он хочет. Неправая вера может увести вас от Бога.

Более того, люди могут серьезно ошибаться в том, что значит быть «хорошим человеком». Много страшного зла было совершено людьми, искренне уверенными, что они хорошие люди и заслуживают горячего одобрения. Например, революционеры, ввергавшие целые страны в кровавый хаос, искренне полагали себя светлыми героями, которым потомки будут благодарны.

Или возьмем один из вопросов, разделяющих Церковь и неверующее общество, – отношение к абортам. Церковь говорит о том, что дитя в утробе матери – это человеческое существо, которое неправильно лишать жизни. С этим согласны некоторые атеисты – но большинство полагают, что аборт – это «право», которое надлежит отстаивать. Кто тут «хороший человек»? Это зависит от того, во что мы верим – и признаем ли мы ценность каждого человеческого существа.

Ваши представления о хорошем определяются в конечном итоге тем, во что вы верите.

Требует ли вера в Бога отказа от свободы?

Смотря что мы называем свободой. Вступая в брак, мы, естественно, отказываемся от некоторых вещей. Мы принимаем на себя определенные обязательства – из любви к другому человеку, и это не в тягость нам, когда мы любим.

Так и вера. Конечно, в ней есть обязательства. Нельзя уверовать и жить как неверующий – точно так же, как нельзя вступить в брак и жить как холостяк. Но новая жизнь, которую мы обретаем, стоит того.

У взрослого есть обязательства, которых нет у ребенка, у человека, увлеченного нужной и важной работой, есть обязательства, которых нет у безработного – в любых отношениях есть обязательства, и избежать их можно только тщательно избегая жизни вообще.

Евангелие говорит, что вера и Крещение делает нас чадами Божиими: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими, которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились» (Ин.1:12 -13).

Это великое звание приносит с собой и великие обязательства.

Делает ли это жизнь верующего беднее? Наоборот. Это делает её много насыщеннее и счастливее. Когда прилагаем усилия к тому, чтобы жить по заповедям, мы обнаруживаем, что это освобождает.

Приведем пример. Люди выпивают, чтобы расслабиться, успокоиться, справиться с напряжением современной жизни. Но когда они прекращают выпивать, выясняется, что их жизнь в целом становится более спокойной и менее напряженной. Отказавшись от того, что казалось источником радости и утешения, они могут привнести больше радости и утешения в свою жизнь.

Так уж мы устроены – самоограничение, готовность от чего-то отказаться ради Бога и ближнего ведут к счастью, попытки урвать от жизни всё приводят к разбитости и унынию.

Диавол внушает нам, что мы будем счастливы, пренебрегая заповедями Божиими. Но это не больше чем недобросовестная реклама – так не бывает, грех всегда, уже по эту сторону вечности, разрушает нашу жизнь.

Но я не могу уверовать, что мне делать?

Вера – это не переживание и не мистический опыт (хотя для неё естественно сопровождаться тем и другим). Это обращение воли, намерение покориться Богу и возложить на Него надежду. Этот поворот воли проявляется в том, что мы делаем то, что угодно Богу – исправляем нашу жизнь, отворачиваемся от греха, входим в Церковь, молимся, приступаем к Таинствам.

Иногда неверующие авторы пишут о том, что такая вера будет неискренней, «поддельной». Но это просто непонимание веры. Если я верю врачу, я принимаю прописанное им лечение – и именно мои действия говорят о моей вере, не мои переживания.

А по мере того, как мы действуем, исходя из веры, наша вера укрепляется.

Разве вера в Бога не сковывает мышление?

Стать христианином – значит твердо поверить в некоторые вещи. А в некоторые – больше не верить. Если мы верим в воскресение мертвых, это значит, что мы не верим, например, в реинкарнацию. Но сковывает ли это наше мышление?

В школе мы узнали, что Рим был одной из величайших империй древности. Большинство из нас и сейчас в этом уверены. Ограничило ли это нашу свободу? Есть некоторые люди, которые полагают, что Рима никакого не было, все свидетельства его существования – средневековые фальсификации. Они более свободны, чем мы? Вряд ли. Они просто заблуждаются. Заблуждение не делает человека свободным, а истина не порабощает.

Приверженность христианским догматам порабощает нас не больше, чем приверженность другим истинам о реальности. Конечно, можно оспаривать их истинность – но, если они истинны, странно обвинять их в том, что они сковывают.

Понятие веры в святоотеческой письменности

П.Б. Михайлов, преподаватель ПСТГУ

Круг церковных авторов, посвятивших этому вопросу место в своих сочинениях, вполне обозрим. Во-первых, это те древние писатели, кто составлял большие тексты апологетического содержания, как, например, Климент Александрийский (ум. ок. 215 г.), блаженный Феодорит Кирский (ум. ок. 460 г.); во-вторых, это церковные катехизаторы – святой Кирилл Иерусалимский (ум. 386 г.); наконец, это систематизаторы церковного знания, как анонимный автор «Учения Святых Отцов о воплощении Бога-Слова» (Doctrina Patrum), приблизительно датируемого VI–VII вв., преподобный Анастасий Синаит (ум. ок. 700 г.) и преподобный Иоанн Дамаскин (ум. до 787 г.).

Главными опорными текстами Священного Писания для Святых Отцов являются два места из апостола Павла. В Послании к евреям дается классическое определение веры: Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом... А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает (Евр.11:1). В таком понимании вера приоткрывает для человека неочевидное, но бесценное дно недоступного непосредственному чувственному восприятию и обыденной достоверности; предмет веры – это умопостигаемое, удостоверяемое лишь в мистическом опыте богообщения. Второе место из апостола Павла не служит определением. Это скорее описание необходимых условий возникновения веры, которыми оказываются самое Писание, иными словами, божественное откровение, и наставление в нем, то есть традиция, прививаемая в церковной общине: ...ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как призывать Того, в Кого не уверовали? как веровать в Того, о Ком не слыхали? как слышать без проповедующего? Итак вера от слышания, а слышание от слова Божия (Рим.10:14-17).

Впервые теоретическому рассмотрению понятие веры подвергается у Климента Александрийского, который, с одной стороны, опровергал обвинение греческих философов в том, что вера есть неразумное мнение, основанное на предрассудке, с другой стороны, противостоял мнению гностиков, оставлявших веру простым членам Церкви, противопоставляя ей значение гнозиса, понимаемого как некое эзотерическое ведение, доступное только посвященным и закрытое от профанов. С третьей стороны, он противился убеждению тех самых простецов, полагавших, что одной веры без знания или гнозиса вполне достаточно.

«Вера, – пишет Климент в «Строматах», – есть свободное предвосхищение и благочестивое согласие ... Другие же определяют веру как акт мысленного допущения неявного, наподобие доказательства, открывающего нам существование вещи хоть и неизвестной, но очевидной. Итак, вера – это акт свободного выбора, поскольку она есть некое стремление, и стремление разумное. Но так как каждое действие начинается с разумного выбора, то выходит, что вера и есть основа всякого разумного выбора... Итак, верящий Писаниям и имеющий верное суждение слышит в них голос самого Бога, свидетельство непререкаемое. Такая вера уже более не нуждается в доказательствах. Блаженны поэтому не видевшие, но уверовавшие.

С попыткой полного и систематического богословского представления понятия веры мы встречаемся у автора IV века святого Кирилла Иерусалимского в его пятом «Огласительном поучении». Вот что он пишет: «Слово вера одно по названию своему ... разделяется на два рода. К первому роду принадлежит вера научающая, когда душа соглашается на что-либо. И она полезна для души... Другой род веры есть тот, который по благодати даруется Христом. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом; иному вера, тем же Духом; иному дары исцелений, тем же Духом (1Кор.12:8-9). Итак, сия по благодати Духом Святым даруемая вера есть не только научающая, но и действующая выше сил человеческих. Ибо кто имеет сию веру: скажет горе сей: «перейди отсюда туда», и она перейдет (Мф.17:20)... Итак, имей ты со своей стороны веру в Него, чтобы и от Него получить веру, действующую выше сил человеческих.

Преподобный Иоанн Дамаскин в «Точном изложении православной веры», в главе, специально отведенной раскрытию значения слова вера, суммирует предшествующую традицию: «Вера, между тем, двояка: есть вера от слышания (Рим.10:17). Ибо, слушая божественные Писания, мы верим учению Духа. Вера же эта обретает совершенство через все, что законоположено Христом: веруя делом, живя благочестиво и исполняя заповеди Обновителя нашего. Ибо кто не верует согласно с преданием кафолической Церкви или кто через постыдные дела имеет общение с диаволом, тот неверен. Вера же есть, опять-таки, осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом (Евр.11:1) или несомненная и нерассуждающая надежда на то, что обещано нам Богом, и на успех наших прошений. Поэтому первая вера относится к нашему намерению, а вторая – к дарам Духа.

Преподобный Иоанн, также как и святой Кирилл, четко различает, что в нашей собственной власти, а что есть божественный дар. Итак, три основных смысла слова, три преобладающих образа – догматический (вера церкви), психологический (согласие с верой церкви) и харизматический (дар Духа Святого); это три стоящих за указанными образами сущности – церковь, человек, Бог. У Святых Отцов вера в первую очередь рассматривается как нечто внешнее по отношению к человеку, которое становится «внутренним» благодаря согласию души в акте личной веры.

***

Верить и говорить о своей вере – разные понятия. То, во что я верю, – это то, что я делаю.

Цитаты о вере

«Чтобы в сердце зачалась вера евангельская, необходимо предварительно познать немощь свою и живо восчувствовать гнев Божий, клятву, суд и осуждение, определенное грешникам. Тогда уже в сердце сим страхом, как огнем очищенном и предуготовленном, зачинается и вера от Духа Святого».

свт. Тихон Задонский

«"Вера" – понятие очень близкое к понятию "верность, преданность". Становится очевидно, что вера – это не пассивное доверие к внешнему авторитету, а динамичная сила, которая преображает человека, ставит перед ним цель жизни, дает возможность для осуществления этой цели».

«Не принимай за счастье сытость. Истина заключается в том, что мы не имеем ничего постоянного на этой земле. Всё вмиг проходит, и ничего нам не принадлежит, всё взаймы. Взаймы здоровье, сила и красота».

святитель Николай Сербский

«Тут только есть верующие и неверующие. Там – все верующие».

М. Цветаева

«Вера не есть лишь ожидание; это есть уже сама реальность».

еп. Иоанн (Шаховской)

«Христианская вера имеет две стороны: вера в Бога и вера Богу. Есть догматическая вера – приверженность определенным вероисповедным утверждениям и определенным религиозным практикам, и есть вера личная – приверженность определенной личности, Господу нашему Иисусу Христу. Личное упование на Христа, покаяние и вера не могут существовать без догматов. Вот догматы без упования, покаяния и веры – сколько угодно».

Сергей Худиев

«Вера – это уверенность в вещах невидимых. Мы это слово употребляем по отношению к Богу к вещам духовным; но оно относится также ко многому в обычной жизни. Мы говорим о любви, мы говорим о красоте. Когда мы говорим, что любим человека, мы тем самым говорим, что непостижимым, невыразимым образом мы в нем прозрели нечто, чего другие не видели. И когда мы, охваченные восторгом, восклицаем: «Как это прекрасно!», – мы говорим о чем-то, что до нас дошло, но чего мы не можем просто истолковать. Мы только можем сказать: приди и посмотри, как апостолы говорили своим друзьям: приди, взгляни на Христа, и ты узнаешь, что я в Нем увидел (Ин.1:46).

И вот наша вера в вещи невидимые, с одной стороны, является личной нашей верой, то есть тем, что мы сами познали, тем, как мы когда-то, хоть один раз в жизни, прикоснулись края ризы Христовой (Лк.8:44) – и почуяли Его Божественную силу, хоть раз взглянули в Его очи – и увидели бесконечное Его милосердие, сострадание, любовь. Это может случиться непосредственно, таинственным путем встречи живой души с Живым Богом, но это бывает тоже посредством других людей. Мой духовный отец мне раз сказал: никто не может отрешиться от земли и обратить весь свой взор на небо, если в глазах хоть одного человека, на лице хоть одного человека не увидит сияние вечной жизни... В этом отношении мы все ответственны друг за друга, все ответственны за ту веру, которую имеем или по которой тоскуем и которая нам может даться не только чудом непосредственной встречи лицом к лицу с Богом, но и через посредство человека.

Вера поэтому складывается из многих элементов. С одной стороны, это наш личный опыт: вот, я увидел в этих очах, на этом лице сияние вечности, Бог просиял через этот лик... Но бывает: я как-то чую, что есть нечто – но не могу это уловить! Я улавливаю только немногое. И тогда могу обратиться взором, слухом, общением души к другим людям, которые тоже нечто познали, – и то жалкое, может быть, но драгоценное, святое знание веры, которое мне было дано, расширяется опытом, верой, то есть уверенностью, знанием других людей. И тогда моя вера делается шире и шире, глубже и глубже, и тогда я могу провозглашать истины, которыми обладаю не лично, но соборно, вместе с другими людьми. Так мы провозглашаем Символ веры, который нам дан издревле опытом других людей, но который мы постепенно познаем, приобщаясь этому опыту.

И наконец, есть другая вера, о которой говорит Евангелие от Иоанна: Бога никто не видел, кроме Единородного Его Сына, пришедшего в мир – спасти мир (Ин.1:18, 3:17). Есть истины веры, которые мы принимаем от Христа, потому что Он знает все глубины Божественные и всю глубину человека и может приобщить нас и к человеческой глубине, и к Божественным глубинам».

митрополит Сурожский Антоний

Литература по теме

- Вера и неверие

- Как обрести веру?

- Раздел «Мой путь к Богу»

- Вера Христос Яннарас

- Вера и надежда Н.Е. Пестов

- О вере и неверии прот. А. Степанов

- Что такое вера? С.Л. Франк

- Соблазны неверия в Бога в современном обществе прот. Иоанн Кравченко

- Вера и причины неверия архиеп. Варлаам (Ряшенцев)

- Беседа о вере архиеп. Никифор (Феотокис)

- Весьма полезное слово о вере... свт. Иоанн Златоуст

- О вере * О хранении веры свт. Тихон Задонский

- Вера не бывает безразличной С.Л. Худиев

- Яко с нами Бог, или Диспут с атеистом Ф.Е. Мельников (С. Лавров)

- Диалог об атеизме и Последнем Суде Антоний, митр. Сурожский

- Почему нам трудно поверить в Бога? прот. А. Мень

- Есть ли Бог? Апологетические статьи прот. Г. Шорец

- Непознанный мир веры прот. Г. Шорец

- О бессмертии прот. Валентин Свенцицкий

- Путь разума в поисках истины проф. А.И. Осипов

- Диалог верующего с неверующим митр. Сурожский Антоний

- Истина и идолы. Ложь современного атеизма Ирина Силуянова

- Основания для веры. Квиз

- Препятствия к вере. Квиз

- Вера и дела

- Обязанности веры свт. Феофан Затворник

- Вера и дела свт. Игнатий (Брянчанинов)

- Вера и дела проф. Н.С. Суворов

- О необходимости добрых дел ко спасению прот. Иоанн Певницкий

- Надо ли противопоставлять веру и религию? С.Л. Худиев

- Вера и сомнения

- Являются ли сомнения в предметах веры грехом неверия? митр. Антоний (Храповицкий)

- О вере, неверии и сомнении митр. Вениамин (Федченков)

- Всё ли равно, как верить? прот. Валериан Кречетов

- Угрожает ли вера нашей свободе? С.Л. Худиев

- Можно ли заставить себя поверить? С.Л. Худиев

- Унижает ли вера человеческое достоинство? С.Л. Худиев

- Отпадение от веры С.Л. Худиев

- Что если моя вера – иллюзия? С.Л. Худиев

- Вера и богословие

- Символ веры

- Вера и богословие В.Н. Лосский

- Послание патриархов о православной вере

- Вера и знание

- Вера и разум Энциклопедия апологетики

- О вере и знании диакон Андрей

- О вере и целомудрии В.П. Лега

- Неразумие веры в разум – и разумность веры во Христа С.Л. Худиев

- Вера и рациональность М. Мюррей, М. Рей

- Почему «верою ходим, а не видением»? протопр. Михаил Помазанский

- Вера и разум Сборник

- Прочее

- Миссионерские письма свт. Николай Сербский

- Найти Бога иеромонах Сергий (Рыбко)

- Беседы о вере архиеп. Нафанаил (Львов)

- Путь осознанной веры свящ. Георгий Завершинский

- С нами Бог С.Л. Франк

- Сборник цитат о вере

Комментировать